学び!と美術

学び!と美術

山添joseph勇さん

山添joseph勇さん 大泉義一 先生

大泉義一 先生

今回は、「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 図画工作編」とのつきあい方についてです。

「学習指導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者」のお一人である早稲田大学教授の大泉義一先生(※1) と、教育者外からの視点で「学習指導要領解説『図画工作編』をていねいに読む」という配信を行っていた美術家で深沢アート研究所の山添joseph勇さん(※2)から伺ったお話を、4つの視点でお伝えします。

皆さんも、ぜひ解説を片手にお読みください。

※本記事の中では学習指導要領の本文を「本文」、同解説を「解説」と表記します。

※脚注は対談に同席した編集部にて作成しました。

① 一つ一つの言葉をていねいに読もう

様々な箇所に山添さんのメモが書かれている

様々な箇所に山添さんのメモが書かれている

「解説」では一つ一つの言葉をすごく丁寧でやさしく定義していたり、逆にあえて言い切ったりしているところもあってすごく配慮している。ちゃんと議論した上で、説明したりしなかったりしてるんでしょうね。

――大切な指摘です。〔共通事項〕には「形や色など」という言葉がありますが「形や色」と略されていることをたまに耳にすると気になります。『学び!と美術』の125回目(※7)でも書いていただいたように「触った感じ」はとても重要だと思うんですが、「など」に入っているので取りこぼされがちだと感じることも多いです。

本文で「など」があったら、「解説」を読んでみる。そこに解説されていることが結構重要だったり、子どもの姿の具体だったりするんです。

・好きな言葉を探して読むと、見え方が変わってくる。

・解説されていない言葉は、字義通りに受け止めればよい。

・「本文」に「など」と書かれているところは、「解説」でしっかりチェック。

② 子どもたちの「あるある」を探してみよう

そうそう、私が比較的専門とする造形遊びの方の技能では「並べる、つなぐ、積む」に加えて

・学習指導要領は、子どもたちの実態を基に改善が図られている。

・なので「解説」で書かれている子どもの姿は、図画工作での「子どもあるある」だと思って読むと、共感的に読んでいくことができる。

③ 逆説表現に注目しよう

――「本文」だけだとこの辺の距離感は分かりにくいですよね。文字通り「解説」で解説している部分ですね。

・「解説」には「~ではなく」や「一方」といった、逆説的な表現が結構ある。

・そう表現されているところには意味があるので、「~ではなく」「一方」前後の対比をしっかり読む。

④ 書かれていないことに思いをはせよう

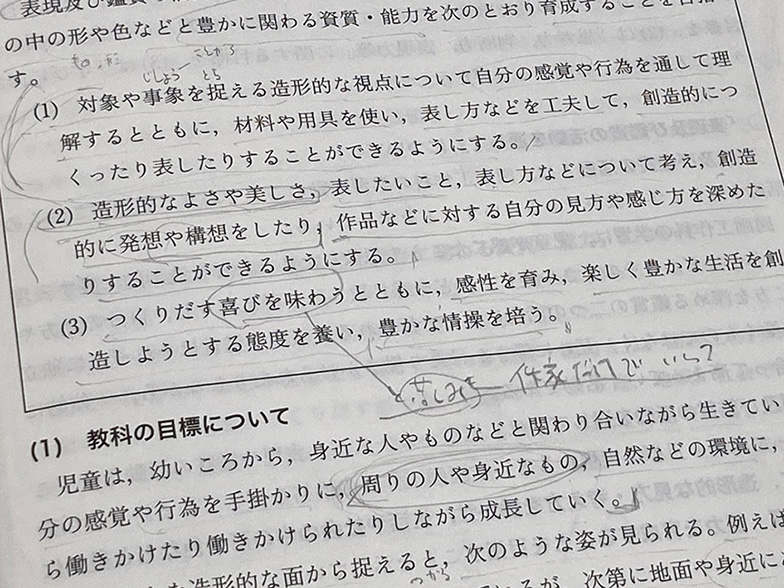

山添さん所有。喜びを味わうの箇所に「苦しみ」と書かれている

山添さん所有。喜びを味わうの箇所に「苦しみ」と書かれている

――「よさ」に気づいたということは「よくなさ」にも気づいてるってことなんでしょうけど、「両方を記述しきるのは現実的には不可能ですよね。

――「つくり、つくりかえ、つくる」は

造形遊びって本当に難しくて。子どものどこを大切にするかで変わりますよね。「解説」で具体的に示されている部分だけに引っ張られすぎると、整えてしまうんですよね。リラックスして鼻歌交じりにするぐらいが本当はいいと思います。結果的に表現になっちゃった、というぐらいが大事だと思うんですけど。

――

――教科書をつくる時もこれを目指せばいい、という感じになってしまいがちですが、「解説」を含めてこの学習指導要領からどれくらい子どもの姿を豊かに想像できるか、というのが大切ですね。本日はありがとうございました。

・「解説」は「あるある」だけど、書ききれていない子どもの姿もたくさんある。

・書かれていることを現実の授業に戻す時(教科書をつくる時)には、書かれていないことにも思いをはせることが大切。

・学習指導要領の「真実」は教育現場にある!

早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授

東京生まれ。博士(教育学)東京学芸大学教育学研究科。

都内公立中学校教諭、東京学芸大学附属小学校文部科学教諭、北海道教育大学准教授、横浜国立大学准教授を経て2019年より現職。美術科教育学会副代表理事。専門は、美術教育、デザイン教育、ワークショップ論。

主著に『子どものデザイン その原理と実践』(単著、日本文教出版、2017)、『美術教育学の歴史から:美術教育学叢書(2)』(共著、学術研究出版、2019)、「造形ワークショップの評価に関する実践研究:〈実践デザイン=評価デザイン〉と〈日常生活への延長〉」(単著、『美術教育学研究』第47号、大学美術教育学会、2015)など。

2011年に、学生とともに取り組んでいるワークショップ・プロジェクト『アートツール・キャラバン』で第5回キッズデザイン賞(フューチャーアクション部門)受賞、2013年には、教育現場との連携に基づく図画工作・美術科の授業における教師の発話に関する研究で第10回美術教育学賞受賞。

大泉義一研究室ホームページ:http://www7b.biglobe.ne.jp/~oizumi-labo/

美術家/深沢アート研究所

東京造形大学絵画科卒/静岡福祉大学非常勤講師。

インスタレーションや空間、平面、立体、映像などの作品を制作や、現代アートを基軸としたこども造形教室やこども造形ワークショップの企画・実施などを主な活動とする。

<活動略歴>食と現代美術(BankART1929、2005~2021)/造形プログラム提供(CANVAS、吉本興業など(2004~)) / 横浜市民ギャラリーあざみ野『夏のこどもぎゃりぃ』(2006~2008)/十和田市現代美術館『親子のためのスクール』(2017)/ SONYプログラミング教育キット教育プログラム開発KOOV(2019)/BankARTSchool子ども造形ワークショップ(2004~)/KAATキッズサマーパーティー(2018、2019)/受賞:キッズワークショップアワード最優秀賞(2020)/令和二年度版図画工作教科書共同著者

著書『こどもがたのしくつくるはじめてのこうさく』(高橋書店刊)/ころころコース世界〇〇旅行へん(コクヨ)など。

『深沢アート研究所』は、カブ(アーティスト・緑化研究者)と山添joseph勇のコンビによる、現代アート・子ども造形・緑化の研究などを主な活動とするアーティストユニット(2003~)。

※1:平成20年の改訂の際には「小学校学習指導要領解説図画工作編作成協力者」のお一人。

※2: 第1回:A表現(1)(2)の(ア)造形あそびをする活動の内容 https://youtu.be/WKxzkkv_yjw (p26、p39-p40、p44-p45、p62-p63、p67-p68、p85-p86、p90-p91)

(p26、p39-p40、p44-p45、p62-p63、p67-p68、p85-p86、p90-p91)

第2回:A表現(1)(2)の(イ)絵や立体、工作に表す活動の内容 https://youtu.be/x_24rT6vFJk (p27-p28、p41-p42、p46-p47、p64-p65、p69-p70、p87-p88、p92-p93)

(p27-p28、p41-p42、p46-p47、p64-p65、p69-p70、p87-p88、p92-p93)

第3回:B鑑賞の活動の内容「見方・感じ方」https://youtu.be/vBx8F5ScFiU (p31-p32、p50-p51、p73-p74、p96-p97)

(p31-p32、p50-p51、p73-p74、p96-p97)

第4回:A表現(1)(2)とB鑑賞を通しての共通事項(ア)(イ)https://youtu.be/_EcI4IaArV8 (p32-p34、p54-p55、p77-p78、p100-p101)

(p32-p34、p54-p55、p77-p78、p100-p101)

第5回:図画工作科の目標 https://youtu.be/39AYVKAD2yY (p09-p16)

(p09-p16)

第6回:道徳と幼稚園教育要領と中学校美術の目標(ねらい)と内容 https://youtu.be/s5AvGtcDjDA (p160-p163、p175-p179、p150-p153)

(p160-p163、p175-p179、p150-p153)

※3:学習指導要領(平成29年告示)解説「図画工作編」p26。平成20年告示の学習指導要領解説(以下平成20年版)ではp20。

※4:前掲書p47。平成20年版ではp37。

※5:教科の目標(3)「つくりだす喜びを味わうとともに、感性を育み、楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い、豊かな情操を培う」。解説は前掲書p16。「美しい物や優れたものに接して感動する、情感豊かな心をいい、情緒などに比べて更に複雑な感情を指すものとされている。」とあり、更に「よさや美しさなどのよりよい価値に向かう傾向をもつ意思や心情と深く関わっている。それは、一時的なものではなく、持続的に働くものであり、教育によって高めることで、豊かな人間性等を育むことになる。」と解説されている。

目標の(3)は指導する事項と直接対応していないが、非常に重要なことが記述されている。

※6:前掲書p33、55、78、101。いずれの箇所でも「イメージとは、児童が心の中につくりだす像や全体的な感じ、又は、心に思い浮かべる情景や姿などのこと」と記述されており、発達の段階に合わせた変化などへの言及はない。平成20年版ではp26。

※7:学び!と美術 <Vol.125> 触ることから始まる 群馬大学共同教育学部 教授 林耕史 https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art125/

※8:前掲書p54。第1学年及び第2学年の目標の〔共通事項〕についての解説の中で、「形、線、色、触った感じなど」として記されており、その後にさらに具体的な子どもの姿の例が記述されている。ちなみに平成20年版の第1学年及び第2学年の内容における〔共通事項〕の記述では「形、線、色、質感など」(p41)。

※9:学習指導要領実施状況調査。国立教育政策研究所の教育課程研究センターが実施する、実際の教育現場において、学習指導要領で示されたことがどのように実現されているかを調査するもの。

平成20年告示の学習指導要領についての調査は平成24年度、25年度に実施された。

※10:前掲書p44。「他にも、重ねる、かぶせる、丸める、破る、巻く、つるす、潜り込む、垂らす、などが考えられるが(略)」。「本文」で「並べる、つなぐ、積む」を取り上げて示している理由についても示されている。なお平成20年版では「重ねる~」以降の記述はなく、対談で述べられているように今回の改訂でより具体的な表記になっている。

※11:前掲書p27。平成20年版では「作品と呼べるようになる」(p22)。「解説」の文章の追記や削除は公開されるわけではないためこうした変化は気付きにくいが、より子どもの心情に寄り添った重要な変化だろう。

※12:前掲書p21では「『造形遊びをする』は、結果的に作品になることもあるが、初めから作品をつくることを目的としない」とある。つまり造形遊びをする活動の中で「作品」になること自体は否定されていない。が、作品にならなくても「資質・能力」が発揮されていればよいということ。

※13:前掲書を検索すると「ではなく」は総説を含めて39か所。「一方」は7か所。

※14:前掲書p27。「絵や立体」との違いについて記述されている。

※15:脚注(※5)参照。

※16:前掲書p16。

※17:前掲書p16「物質的な豊かさだけではなく(略)」として逆説表現が使われている。一般に「豊かさ」というと「物質的な豊かさ」をイメージしてしまうことに対する警鐘か。

※18:脚注(※5)参照。

※19:前掲書p10、26、40、63、75、86、106。主に造形遊びをする活動の中で使用されているが、p10は教科の目標(1)について、p106は主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善についての記述の中で使用されており、対談中でも言及されたように、図画工作の学びを貫く子どもたちの姿と言えそうである。なお平成20年版ではA表現(1)造形遊びをする活動についての解説の中で一度使用されている。

※20:前掲書p27。

※21:教科の目標(1)「(前略)造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解するとともに(後略)」。平成20年版では目標に記述はなく〔共通事項〕(1)アに「自分の感覚や活動を通して(後略)」と記述されている。