小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

ヒカリの国のなかまたち

2.学年

第3学年

3.分野

立体に表す

4.時間数

5時間

5.準備物

6.題材設定の理由

本題材は、様々な色の光の世界にどんな生き物が住んでいるかを想像し、透明な材料で生き物をつくるものである。光を扱うことで、児童が直感的に美しさを感じ、題材への興味・関心をもち、造形的な見方・考え方を働かせながら学習活動を展開できると考えた。導入では暗い教室で4色の光を映し出し、その美しさに浸る活動からスタートし、児童の意欲を高められるようにした。また、透光性のある材料のみを使用することで、光を通すことで生まれる色の感じ、材料と光の色との組み合わせによる感じ、色の明るさといった造形的なよさや面白さを存分に感じ取ることができるようにした。

7.題材の目標

- 光を通す材料からヒカリの国に住む生き物をつくる行為を通し、材料や光の色の感じのよさが分かる。

- 手や体全体を十分に働かせ、材料の組み合わせ方を変えたり、光の見え方を確かめたりして工夫してつくる。

- 光を通す材料から、ヒカリの国に住む生き物を思い付き、どのように表すか考える。

- 自分たちの作品や製作過程から、造形的なよさや面白さを感じ取、自分の見方や感じ方を広げる。

- つくりだす喜びを味わい、進んでヒカリの国に住む生き物を表したり鑑賞したりする活動に取り組む。

8.題材の評価規準

知 ヒカリの国に住む生き物をつくる行為を通し、光を通す材料や光の色の感じのよさを分かっている。

技 手や体全体を十分に働かせ、表したい生き物のイメージをもって材料の組み合わせ方を変えたり、光の見え方を確かめたりして工夫してつくっている。

発 光を通す材料から、ヒカリの国に住む生き物を思い付き、どのように表すか考えている。

鑑 自分たちの作品や製作過程から、造形的なよさや面白さを感じ取り、自分の見方や感じ方を広げている。

態表・態鑑 つくりだす喜びを味わい、進んでヒカリの国に住む生き物を表したり鑑賞したりする活動に取り組もうとしている。

9.本題材の指導にあたって

児童が様々な色の光から感情、自然、音、温度などのイメージを広げ、それに合った生き物を発想することができるように、光の色から感じるイメージを膨らませる活動と、生き物に光を当てて見え方を試す活動を十分に行った。

導入では、指導者が作例として用意した生き物に光を当てて見せることで、素材の特徴を捉え、光を通すことの面白さや美しさを感じることができるようにした。赤・青・黄・緑の4色から児童が直感的に感じた「情熱的だ」「寒そう」「太陽の光のよう」「森の中にいるみたい」といったイメージを発表し合うことで、一人ひとりが色の違いによる面白さを感じられるようにした。児童はさまざまな色の光に興味をもち、「きれい」「次は何色かな」など光の美しさに驚いている様子が見られた。

表現活動では、毎時間、様々な色の光の空間(「ヒカリの試着室」)に製作中の生き物を置いて、見え方を試すための「旅行タイム」を設定した。

「ヒカリの試着室」(図1)

「ヒカリの試着室」(図1)

段ボール箱、電球、プラスチックカップ、色セロハンで作成。白い電球にプラスチックカップ(赤・青・黄・緑それぞれの色セロハンを貼ったもの)を自由に被せることで、箱の中の色を変えることができる。

教室を暗くし、製作中の生き物を「ヒカリの試着室」の中に置いて見え方を確認することで、材料の組み合わせなど、どんな工夫をすれば自分のイメージに合う生き物をつくることができるのか考えられるようにした。

10.題材の指導計画

①光を通す材料に興味をもち、自分の選んだ色のヒカリの国にいたら面白いと思う生き物を考えてつくりはじめる。(1時間)

②生き物を光の空間に置いて色の感じを確かめながら、自分のイメージに合うように製作を進める。(3時間)

③自分たちの作品を見て、感じとったり考えたりしたことを話し合いながら自分の見方や感じ方を広げる。(1時間)

11.授業の様子

本題材では、児童が材料の組み合わせや光の色による見え方の違いなどを試すことで、一人ひとりがつくりたいもののイメージをもち、創造的に活動することをねらいとした。児童が初めて材料を光に当て、鑑賞と表現を繰り返しながら試行錯誤して活動する2時間目の実践を主に紹介する。

本時の指導(2/5時間)

①目標

材料の組み合わせを工夫して光の色に合う生き物をつくることができる。

②展開

| 過 程 |

学習活動 |

教師の働きかけ |

|---|---|---|

意 |

1.本時の活動の見通しをもつ。 |

・前時までの学習を振り返りながら、4色のイメージを確認できるようにする。 |

「どのように材料を工夫してヒカリの国に住む生き物をつくりましたか。」 |

||

・本時の学習課題を確認する。 自分のすきなヒカリの国にぴったりの生き物をつくろう。 |

||

発 |

2.表現活動を行う。 |

「それぞれの色の国に合う生き物を考えましょう。」 |

・自分の使いたい材料を選び、自分の選んだ色のヒカリの国に住む生き物をつくる。 |

・形や素材、硬さの異なる材料を用意することで、それぞれの特徴を生かしながら表現することができるようにする。 |

|

・生き物を様々な色の光の中に置き、見え方を確認する。 |

・「ヒカリの試着室」を用意し、光の色の違いによる見え方の変化や、材料それぞれの見え方の違いに気付くことができるようにする。また、作品の装飾に使用したカラーセロハンの見え方も、光との組み合わせによって変化する点にも着目するよう伝える。 |

|

・材料の特徴を生かしながら表現活動を続け、自分のイメージに近づける。 |

・手が止まっている児童には他の児童の作品を見に行くよう促すなどして友達の表現のよさを見付け、発想を広げることができるようにする。

|

|

振 |

3.学習を振り返る。 |

「光の色に合わせてどんな工夫をしましたか。」 |

完成した児童の作品

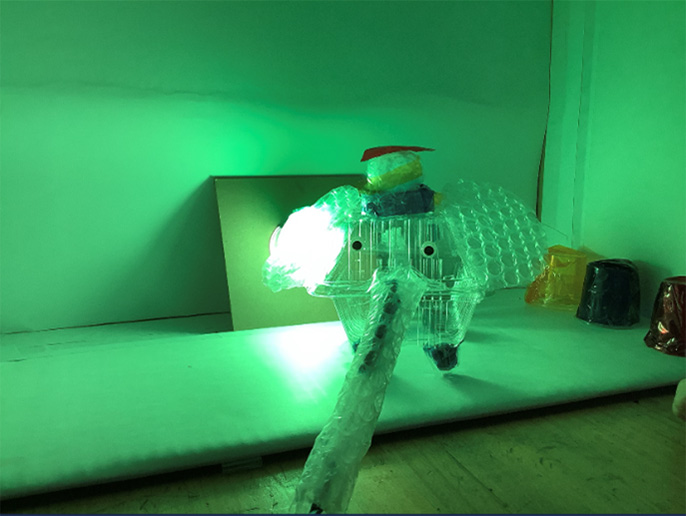

【作品例①】緑の国のすし屋の店長

【作品例①】緑の国のすし屋の店長

店長は、お客さんにサービスをする穏やかな性格なので、優しいイメージの緑の国を選んだ。緑の光に緑のセロハンは目立たないので、緑の光に合う青のセロハンを多く使った。色の見え方を何度も確かめながら製作していた。

【作品例②】タイムマシーンにのったペンギン

【作品例②】タイムマシーンにのったペンギン

黄色の国に迷い込んだペンギンを想像してつくった。未来っぽさを感じる黄色を選んだ。帽子を二重にしてレバーが動くように工夫した。色セロハンをストローの中に入れたり透明カップの内側に貼ったりして光を通したときの見え方を考えていた。

ヒカリの国の鑑賞

最後には、それぞれのヒカリの国に住む生き物を集め、鑑賞を行った。

12.実践を振り返って

導入では、赤・青・黄・緑の4色の光から自分の表したいことのイメージを広げる活動を行った。指導者が作例として用意した生き物に光を当てて見せた際には、児童が感じたこととその根拠を確かめながら話し合い、自分がつくりたい生き物のイメージが明確になるようにした。それによって、「ぼくは強い生き物をつくりたいから、やっぱり赤にしよう。」「青い国に住む海の生き物をつくってみたいな。」など、表したいことが具体化され、製作への意欲を高めることにつながった。

表現活動では、材料の組み合わせや光の色による見え方の違いを試す「旅行タイム」を設定した。「旅行タイム」では、自分の表したいイメージに合うかどうか光の当て方を変えてみたり、別の色との見え方の違いを比べてみたりする児童の姿が見られた。そして工夫したいことを見付けてつくり、また光に当てて見え方を試しさらにつくるというように、鑑賞と表現を繰り返しながら主体的に製作に取り組むことができていた。また、光に当てた生き物を同じグループの友達と見せ合うことで、お互いの作品のよさを自然に伝え合ったり、新たな発想をしたりする児童もみられた。

様々な工夫をする児童がいる一方で、イメージを広げることができず、材料にあまり手を加えないまま仕上げてしまう児童も見られた。ヒカリの国での暮らしや生き物同士の会話を想像させたり、劇化させたりするなど、生き物やその世界をたっぷり想像するよう促すといった手立ても考えられた。