小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

光の形

2.学年

第6学年

3.分野

立体に表す

4.時間数

4時間

5.準備物(材料・用具)

6.題材について

本題材は、ペットボトルを主な材料とし、材料とともに変化する光の様子をとらえながら、自分の思いに合う「光の形」をつくるものである。様々な光の表現が考えられるため、試行錯誤しながら、自分の思いに合う表現を追求し、自分なりの美しさを見付けていくことができると考えた。

学級には、自分の思いのままに表現を追求していくことができる児童がいる一方で、失敗すること(やり直しができないこと)を心配してなかなか表現に取り組めない児童もみられる。そのため、たくさん準備しやすいペットボトルを材料とすることで、児童が、何度でも新しい材料で試行錯誤し、安心して自分の思いを追求できるのではないかと考えた。また、光の表現には偶然性が大きく関わるため、積極的に試しながら表現していく姿も期待した。

数人の児童は、生活科でペットボトルを使用した経験があったが、図画工作科としてペットボトルを扱うのは初めてである。形や光り方に注目して表現できるよう、ペットボトルの色は透明のみとした。

7.題材の目標

- 光を当てると美しく見える形をつくるときの感覚や行為を通して、動き、バランスなどを理解する。

- 前学年までの経験や技能を総合的にいかしたり、表現に適した方法などを組み合わせたりするなどして、表したいことに合わせて表し方を工夫して表す。

- 感じたことから表したいことを見付け、形や色、材料の特徴、構成の美しさなどの感じを考えながら、どのように主題を表すかについて考える。

- 自分たちの作品の造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める。

- つくりだす喜びを味わい、主体的に光を当てると美しく見える形をつくる学習活動に取り組もうとする。

8.題材の評価規準

知 光を当てると美しく見える形をつくるときの感覚や行為を通して、動き、バランスなどを理解している。

技 前学年までの経験や技能を総合的にいかしたり、表現に適した方法などを組み合わせたりするなどして、表したいことに合わせて表し方を工夫している。

発 感じたことから表したいことを見付け、形や色、材料の特徴、構成の美しさなどの感じを考えながら、どのように主題を表すかについて考えている。

鑑 自分たちの作品の造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めている。

態表・態鑑 つくりだす喜びを味わい、光を当てると美しく見える形をつくったり、鑑賞したりする学習活動に進んで取り組もうとしている。

9.題材の指導計画

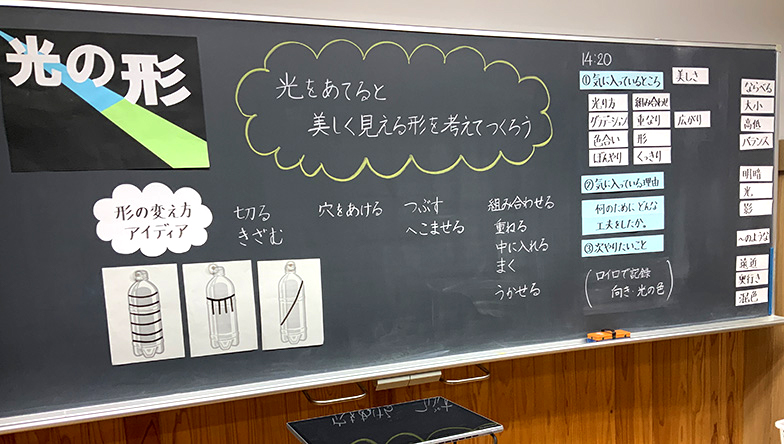

①光の美しさを味わい、表現の見通しをもつ。

ペットボトルの切り方、組み合わせ方について発想を広げる。

材料の組み合わせによる光の変化に気付く。(1時間)

②ペットボトルを切ったり組み合わせたりしながら、光を当てると美しく見える形をつくる。(2時間)

③作品を見て、感じ取ったり考えたりしたことを伝え合いながら、自分の見方や感じ方を深める。(1時間)

10.指導にあたって

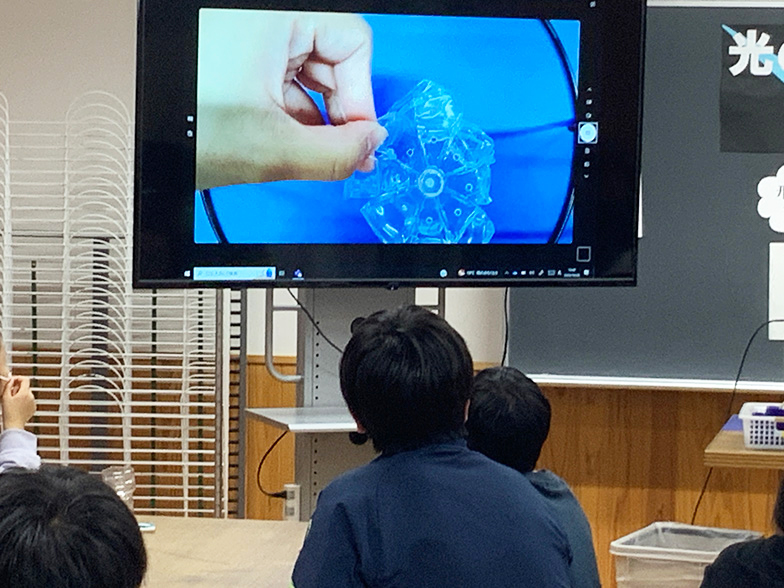

材料集めの段階では、指導者側が、事前に様々な形、模様のペットボトルを集めておき、それらを順にLEDライトの上に置いて見せることで、光を当てたペットボトルの美しさや、ペットボトルの形や模様による光の見え方の違いに気付くことができるようにした。それにより、児童は、ペットボトルの形や模様にも注目しながら材料集めができていた。

導入段階では、児童がペットボトルを使用した表現が初めてだったため、どのような形の変え方ができそうか、組み合わせ方にはどのようなものがありそうかについて、アイデアを伝え合う交流の時間を設け、活動の見通しをもたせた。

また、光り方の発見には偶然性も大きく関わるため、試す活動を十分に行いたいと考えた。暗室を準備し、常に光り方を試しながら製作できるようにした。さらに、適宜、児童の気付きや工夫を紹介し、様々な表現への気付きをうながした。

接着にはセロハンテープを使用し、組み合わせ方などを試行錯誤しやすいようにした。

振り返りの段階では、自分の思い付いたことや、表したいと思っていることを話したり聞いたりする場を設定し、自分の表現を振り返り伝え合うことで、自分の思いと言葉を繋げられるようにした。

硬いペットボトルを加工する際には、切り口が鋭くならないようにリサイクルばさみを使用し、けがをすることがないように配慮した。また、柔らかいペットボトルをはさみで加工する際にも、切り口には十分に注意するよう児童に伝えた。

11.活動の様子

本題材では、材料の形や組み合わせ方の違いによる光の変化をとらえ、自分なりの美しさを追求することをねらいとした。児童が光の変化をとらえながら試行錯誤して活動した2時間目の実践を主に紹介する。

本時の指導(2時間目/全4時間)

①目標

材料の形や組み合わせ方の違いによる光の変化をとらえ、思い付いたものを表すことができる。

②展開

完成した児童の作品

※「 」は児童のコメント

「ペットボトルをそのまま中に入れて二重にしようとしたが入らなかったので、折り曲げて入れたら、意外と光が反射してきれいだった。中にペットボトルを小さく切ったものを入れたら、さらに光が反射して、とてもきれいに光った。中身が出ないように蓋をつけ、全部四角の中におさまっている形が気に入っている。暗いところで見ると、きれいな光に癒される。」

友だちの作品を見て、ペットボトルの中に別のペットボトルを入れることで光がさらに美しくなることに気付き、どのような大きさのペットボトルをどのような方法で入れるかを試行錯誤していた。自分の気に入っている四角の形の中になんとかおさめようと工夫し、折り曲げて入れていた。さらに光の反射を強めようと、細かく切ったペットボトルを量の調節をしながら中に入れ、自分の気に入った光り方になるようにしていた。

「ペットボトルをボコボコに潰してから大きめに切って中に詰めた。中がきらきら光っているのが気に入っている。最初は、セロハンテープを使っていたけれど、光を当てた時に、セロハンテープが見えてしまったので、セロハンテープを使わずにつくった。」

最初は、ペットボトルに模様を付けようと、表面を傷付けたり、切ったペットボトルをセロハンテープで表面に貼り付けたりしていた。しかし、自分の気に入った光り方ではなかったようだった。その後、ペットボトルを潰した友だちの作品からヒントを得て、潰したペットボトルを切って中に詰め、光を当てた際に余計な影が出ないよう、セロハンテープを使わずに仕上げていた。

「ペットボトルの下の部分に、ペットボトルの上の部分を入れてみた。中で柱みたいになって、強く光った。その周りに、大きめに切ったペットボトルの破片を入れたら、ぼんやりと光った。白くぼんやりと光るところが気に入っている。」

ペットボトルの組み合わせ方を試行錯誤していた。ペットボトルの上部と下部を組み合わせて光らせてみたところ、中に入れた上部が強く光り、とても気に入ったようだった。もう少し光を強めようと、中にペットボトルの破片を入れていた。透明度が少し低いペットボトルを大きめに切って中に入れたことで、白くぼんやりとした光になった。

「ペットボトルをりんごの皮みたいに切って、もう一つのペットボトルに巻き付けた。巻き付いてぐるぐるしている形が気に入っている。下の部分は、ペットボトルを重ねたので、きらきらしていて、上の方は、そのまま透き通った感じに光っているのがいい。」

ペットボトルをりんごの皮のように切った後、それをどのように生かすか考えていた。別のペットボトルに巻き付けた後は、巻き付いているペットボトルの間隔をそろえながら、自分の気に入ったバランスになるよう試行錯誤していた。ペットボトルの重なった部分と重なっていない部分の光り方の違いにも気付いていた。

12.実践を振り返って

導入の交流活動で、ペットボトルの形の変え方や組み合わせ方についてアイデアを伝え合ったことで、児童は、様々な形の変え方や組み合わせ方を考え出し、発想が広がった。また、材料をペットボトルに限定したことで、様々な表現を組み合わせて新しいものを生み出そうという意欲が高まった。

暗室を準備したことで、鑑賞と表現を繰り返しながら、主体的に製作に取り組む姿が見られた。また、暗室では、お互いの作品を見ながら「透き通った光がきれいだね。」「白っぽい、淡い光の感じが雪みたいでいいね。」など、よさを認め合う自然な会話が生まれ、よい鑑賞の場となった。

接着にセロハンテープを使用したことで、組み合わせを試行錯誤しながら追求することができた。一方で、セロハンテープの影を気にする児童もおり、接着せずに、組み合わせだけで表現しようと工夫する姿もみられた。

今回は、LEDライトを使用したため、試行錯誤の段階では、縦、横、様々な方向に表現が広がり、形も様々だったが、光の美しさを追求していく過程で、光がよく通る縦方向の表現が多くなっていった。光源を変えることで、また違った美しさを追求していくこともできたかもしれない。