小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「健康なくらしを守る仕事 ごみのしょりと活用」(第4学年)

2.目標

地域のごみの種類や適切な分別方法、リサイクルの重要性など、ごみの処理と活用に関する基本的な知識を身につける。地域で発生するさまざまなごみの種類を理解し、それぞれがどのように処理・活用されるかを学ぶ。また、ごみの分別方法やリサイクルについて、具体的な技能を習得する。

環境への影響や持続可能性について深く理解し、思考する力を養う。ごみの処理やリサイクルの重要性を考えることで、持続可能な社会を築くための思考力を培う。さらに、地域のごみ問題について適切な判断を行うために、情報収集や分析を行うこと。また、自分の考えや意見をクラスや地域の人たちと共有し、表現することで、コミュニケーション能力を養う。

地域の環境問題に対して興味をもち、自らの意欲をもって調査やフィールドワークに取り組むことで、学ぶ喜びを感じる。さらに、クラスや地域の活動に参加し、自分の考えを積極的に発信する姿勢を養うことで、社会への参加意識や責任感を育む。

3.評価規準

○ごみを処理する事業は、衛生的な処理や資源の有効活用ができるよう協力して進められていることや、地域の人々の健康な生活環境の維持と向上に役立っていることを理解できるようにするとともに、見学・調査したり、地図や各種資料で調べたりして、まとめる技能を身につけている。

○ごみの処理のしくみや再利用、県内外のごみの処理に携わる人々の苦労や工夫・協力に着目して、ごみの処理事業の様子をとらえ、その事業が果たす役割について、調べたことや考えたことを表現している。

○学習したことをもとに、自分たちにできることはどんなことかを考え、4Rの視点をもとに新聞やポスターなどの発信方法を使って発信している。

○ごみの処理事業について、学習問題の解決に向けて主体的に問いを作り、それらについて追究しようとしている。

○これまでの生活や学習を振り返り、地域社会の一員としての意識をもち、ごみの適切な処理や再利用に協力しようとしたり、自分たちのよりよい生活を考えたりしようとしている。

4.本単元の指導にあたって

日常生活から出てくるごみは、わたしたちが出しているものである。我が国のごみの排出量は年々増えています。現状のペースでは、世界中で2050年までに120億t以上のプラスチックが埋め立てられたり、自然投棄されたりすることになる。

家庭から出るごみは分別して集積場に出すが、ごみ収集車がごみを集めた後、ごみ処理場へ運ばれて処理されている具体的な様子は普段目にすることはない。このままごみが増え続けるとよくないことはわかるが、それを「自分事」としてとらえることが必要であると考える。本単元を学習することで、現状を理解し、今後どのように考え行動していくのがよいか、考えるきっかけとしたい。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|---|---|---|

1 |

単元計画を配布し、オリエンテーションを行う。 (単元の見通し) |

○単元計画を確認して、単元全体の見通しをもつ。 |

2 |

教材と出合い、問い作りを行う。 (本時) |

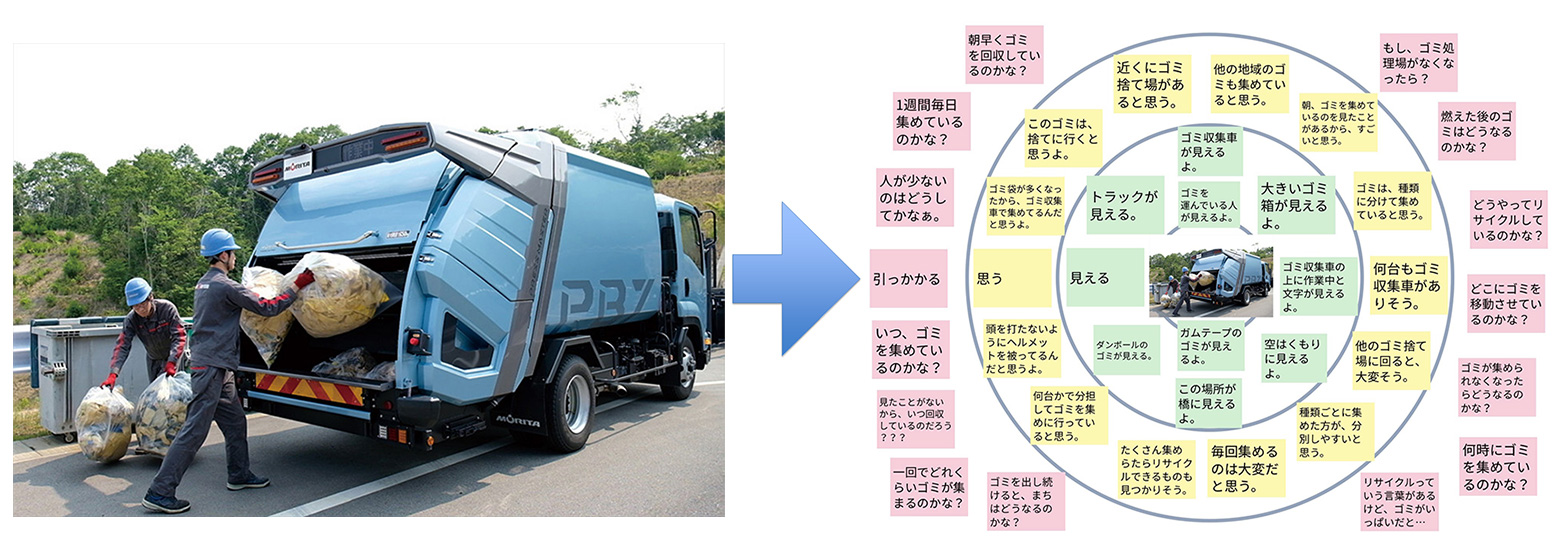

○ごみ収集車にごみを入れている写真や手作業で分別している写真などを提示し、「見える-思う-引っかかる」の視点で考えを書き出す。 |

3 |

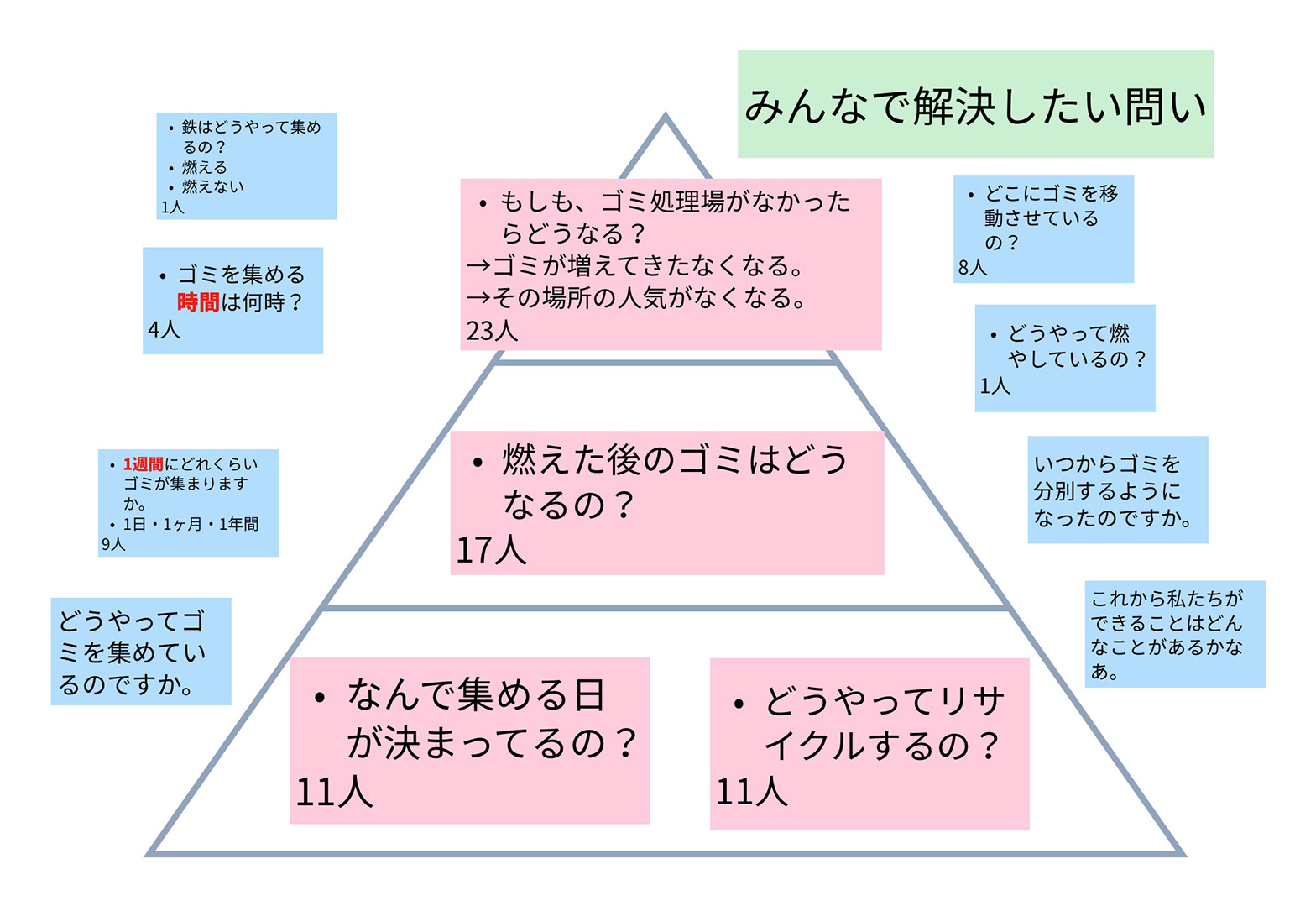

作った問いをもとに追究したい問いを決定する。 (課題設定) |

○三つの視点で書き出したカードの中から自分が追究したいと思う問いを絞る。 |

5 |

作った問いに対する予想を考える。 |

○自分たちで仮説を立てることにより、検証しやすくする。 |

7 |

校外学習でごみ処理場の見学をし、処理している様子や働いている人の思いを聞く。 (情報収集) |

○実際に見学に行って実物を見たり、働く人の話を聞いたりすることで、実生活と結びつける。 |

9 |

今までの学習を整理する。 (整理・分析) |

○「比較する」「関連付ける」「多面的にみる」などの思考スキルをはたらかせながら、整理する。 |

10 |

学習したことをまとめる。 (まとめる) |

○整理・分析したことをもとに、文章化し、ポスターや新聞などにまとめることで、自分たちが伝えたいことや取り組みたいことを明確化する。 |

11 |

新聞・ポスターを作成し、発信する。 (表現する) |

○カリキュラムマネジメントで、国語科、総合的な学習の時間と連動させながら取り組む。 |

13 |

新たな問いを作っていく。 |

○世の中の環境問題に目を向け、自分たちにできることを考えていく。 |

6.本時の学習(2時間目)

学校や家庭から出てくるごみについてのイメージを話し合うとともに、ごみ収集車でごみを集めている様子の写真から、単元を通して追究したい問いを作ることができる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

1.生活の中で出てくるごみのイメージを出し合う。 |

○自分たちの生活を想起させるために、教室のごみ箱や、家のごみ箱、イラストなどを活用する。 |

・写真 |

2.ごみ収集車でごみを集めている様子の写真を提示し、三つの視点で整理する。「見える-思う-引っかかる」 |

○ごみを集めている人が作業着を着ていることから、仕事で行っていることに気づかせたい。 |

・シンキングツール |

|

||

3.三つの視点で考えを出したことの中から、自分が追究したい問いをいくつかに絞る。 |

○同心円チャートで整理することによって、思考の見える化を図る。 |

|

4.問いに対する答えを予想する。 |

○生活経験を想起しながら「あのとき〇〇だったから、〇〇だと思う。」など、予想を立てさせることで、発見したことに対して「自分事」とさせたい。 |

|

5.作った問いを交流し、「クラス全体で解決したい問い」を作る。 |

○ペアやグループ、立ち歩きなど、さまざまな学習形態をとりながら自分たちの考えを交流させることで、「自己調整スキル」を高め、「個別最適な学び」の実現を図る。 |

|

6.次時以降、学習方法、情報集めの方法などを確認する。 |

○学習者が主体的に学びに向かえるよう、学習方法、学習形態、情報収集の手段などを確認する。次時以降、児童が「探究的」に学べる環境づくりをすることで、主体的に学べるようにする。 |

|

7.ふりかえりをする。 |

○観点を示すことにより、次時に学習するべきことを明確にすることにつなげたい。 |

|

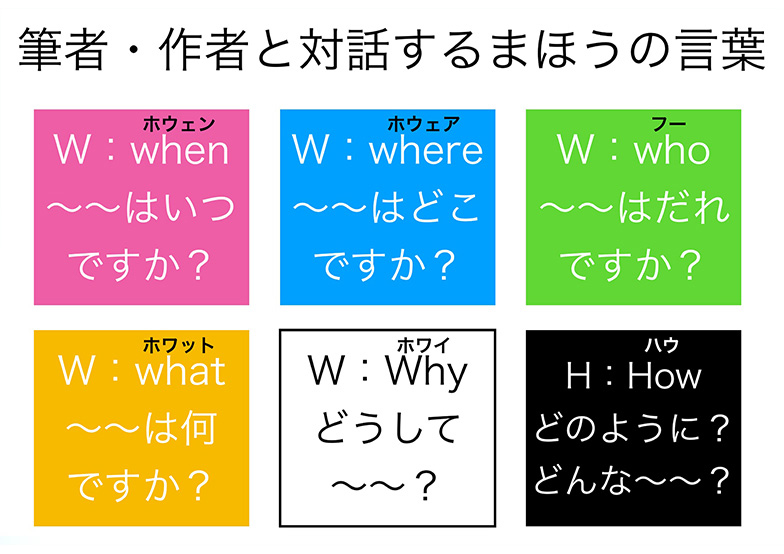

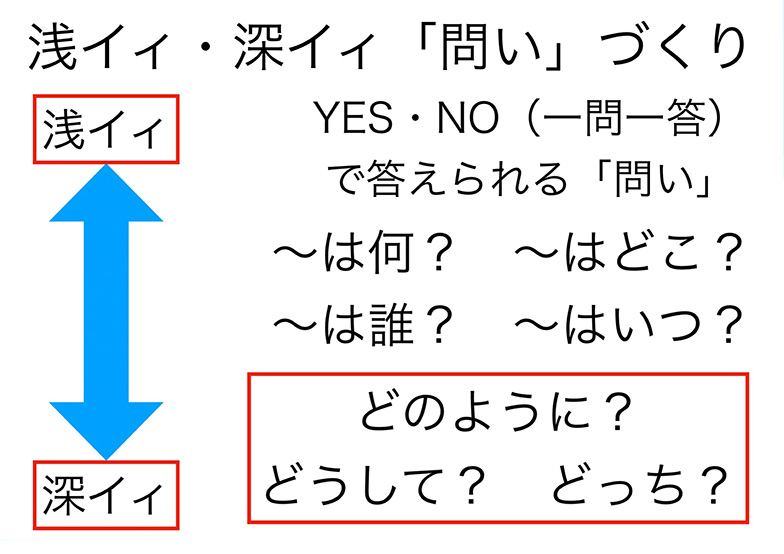

成果と課題

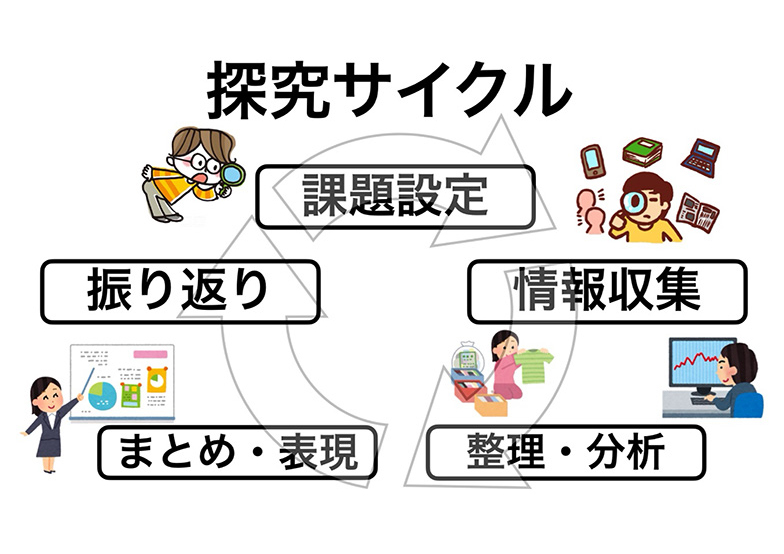

本実践で意識したい学ぶ際の三つの柱は「情報活用スキル」「自己調整スキル」「思考スキル」である。本時(2時間目)に、あえて写真を使って「何が見えるかな?」と問うことにより、思考の可視化を促した。子どもたちは写真内の「見える」もの・ことから、「思う」こと、「引っかかる」ことへ徐々に視点を広げていくことで、自分で追究したいと思う問いを作り出す楽しさや自分事として考えていこうとするきっかけを作ることができた。自分の生活体験と結びつけて考えたり、写真の中身を比較したりする姿は、「思考スキル」がはたらいていたと言える。また、子どもたち自身が作った問いを交流することで、「確かに。」「そういうこともあるな。」「〇〇さんの考えを取り入れていい?」など、対話しながら主体的に自分の考えを再構築したり、付け足したりしていた。1単位時間で、学習者自らが学習形態を選択(個人・ペア・グループなど)したり、その間の学習時間をコントロールしたりする姿は「自己調整スキル」がはたらいていたと言える。しかし、子どもによってはとりかかる際にイメージがつきにくかったり、アイデアが出にくかったりする場面も見られた。しかし、そういう状況に子どもたちが陥ったときに、「ちょっと教えて。」「一緒に勉強しよう。」など、主体的に学びに向かう態度を育成するとともに、安心した学びの環境づくりを教師がつくっていく必要があると感じた。教師から「今日のめあては…。」と提示するのではなく、1枚の資料、写真を皮切りに「あれっ?」「これってどうなの?」と探究サイクル(資料3)をグルグルとはたらかせながら「課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現→振り返り…」と学びを進めていけるようにすることで、子どもたちは、より主体的に対話的に学んでいくことができると考える。今後の展開で、子どもたち自ら「情報活用スキル」をはたらかせて自分の考えをより確かなものにしたり、「自己調整スキル」をはたらかせて学びをコントロールしたりしていく姿を期待したい。

【参考文献】

- 樋口万太郎(2020)子どもの問いからはじまる授業! 資料2

- 木村明憲(2022)主体性を育む学びの型