小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「わたしたちのまちに伝わる祭り」(第4学年)

2.目標

○地域の伝統と文化について、人々の生活との関連を踏まえて理解する。

○社会的事象の特色や相互の関連、意味を考える力、社会に見られる課題を把握して、その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断する力、考えたことや選択・判断したことを表現する力を養う。

○社会的事象について、主体的に学習問題を解決しようとする態度や、よりよい社会を考え、学習したことを社会生活に活かそうとする態度を養うとともに、思考や理解を通して、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員としての自覚を養う。

3.評価規準

○たくさんの時間と大変な思いをかけて準備している様子を的確に読み取り、学習問題をつくり、予想を立てている。

○文化財や年中行事に込められた地域の人々の思いや、それらを保存し、受け継いできた人々の工夫や努力を理解している。

○聞き取り調査をしたり、資料から的確に読み取ったりして、長崎くんちについての必要な情報を集めてまとめている。

○文化財や年中行事に込められた人々の思いを考え、適切に表現している。

○聞き取り調査や資料から読み取ったことと合わせて、新たな課題を見出し、自分なりにその課題を表している。

○文化財や年中行事に関心をもち、意欲的に調べている。

○課題に対して向き合い、解決策を考えることを通して、伝統芸能に対する興味・関心を高めている。

4.本単元の指導にあたって

本小単元では、地域の人々が受け継いできた県内の祭りや年中行事として長崎くんちを取り上げる。380年ほどの歴史をもつ長崎くんちは、長崎県で初めて重要無形民俗文化財に指定され、43の踊り町のうち、その年の決められた踊り町が諏訪神社に出し物を奉納している。現在では出し物の準備期間の長さやお金の問題、後継者問題などの課題も抱えている。

このように長崎くんちは、長崎県を代表する祭りであること、保存・継承に携わる人々がたくさんいること、そういった人々への調査活動が可能であることから、地域の人々の姿を通して地域の発展やまとまりなどへの願いを捉えることができる教材である。

長崎くんちをもっと宣伝したり、大人になって実際に参加したりするなど、自分たちにもできることがたくさんあることを考えることで、地域社会に対する誇りや愛情、地域社会の一員としての自覚を育むことができると考える。

単元の展開にあたっては、まず「つかむ」段階で長崎くんち当日の太鼓山の動画を提示し、長崎くんちへの興味・関心をもたせる。また長崎くんちの写真や等尺年表、長崎くんちの歴史や踊り町が分かる資料を提示し、長崎くんちに関わる方々の取り組みを紹介することで、地域の方々の長崎くんちへの思いに関する学習問題を設定する。

「調べる」段階では、長崎くんちを保存・継承するための取り組みについて、長崎くんちに関わる方々に話を聞く活動を取り入れる。ゲストティーチャーを招き、実際に話を聞いたり衣装を見せていただいたりすることで、学習問題に対する予想が正しいかどうかを確かめる。

「まとめる」段階では、これまで学習してきたことをもとに、予想に対する答えを自分なりにまとめる。気付かなかった見方や考え方に触れ、一人一人が考えをさらに深めることができるように、意見交換の場を意図的に設定していく。

「広げる」段階では、長崎くんちの課題について一人一人が解決策を考え、意見交換を行うことで、一番実現可能で効果的な方法を選択・判断させ、自分たちも地域社会の一員であるという意識を高めさせる。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|

|---|---|---|---|

つ |

1 |

○学習問題を設定し、予想する。 |

○長崎くんちの動画や年表から、関わっている人数の多さや、本番を迎えるまでにどのようなことに取り組んでいるのかなどを知り、長崎くんちの歴史や人々の思いを捉えて、学習問題を設定する。 |

【学習問題】 |

|||

○担ぎ手や裏方などそれぞれの思いを考え、自分なりに根拠のある予想を立てる。 |

|||

【予想】 |

|||

3 |

○予想について話し合い、調べる計画を立てる。 |

○予想を順番に発表し、全員の予想が出た時点で、分類して仲間分けする。 |

|

調 |

4 |

○予想が正しいかどうか調べる。 |

○ゲストティーチャーとの質疑応答に備えて、長崎くんちへの思いにつながりそうな質問を考え、役割分担する。 |

5 |

○予想が正しいかどうか調べる。 |

○ゲストティーチャーに伝統文化の継承と保存に向けての工夫や努力、今後の課題について聞き、予想が正しいかどうか確かめ、まとめる。 |

|

ま |

6 |

○中心概念をまとめる。 |

○予想の答えや、質疑応答で新たに分かったことを、自分なりの学習問題の答えとしてまとめる。 |

【中心概念】 |

|||

広 |

7 |

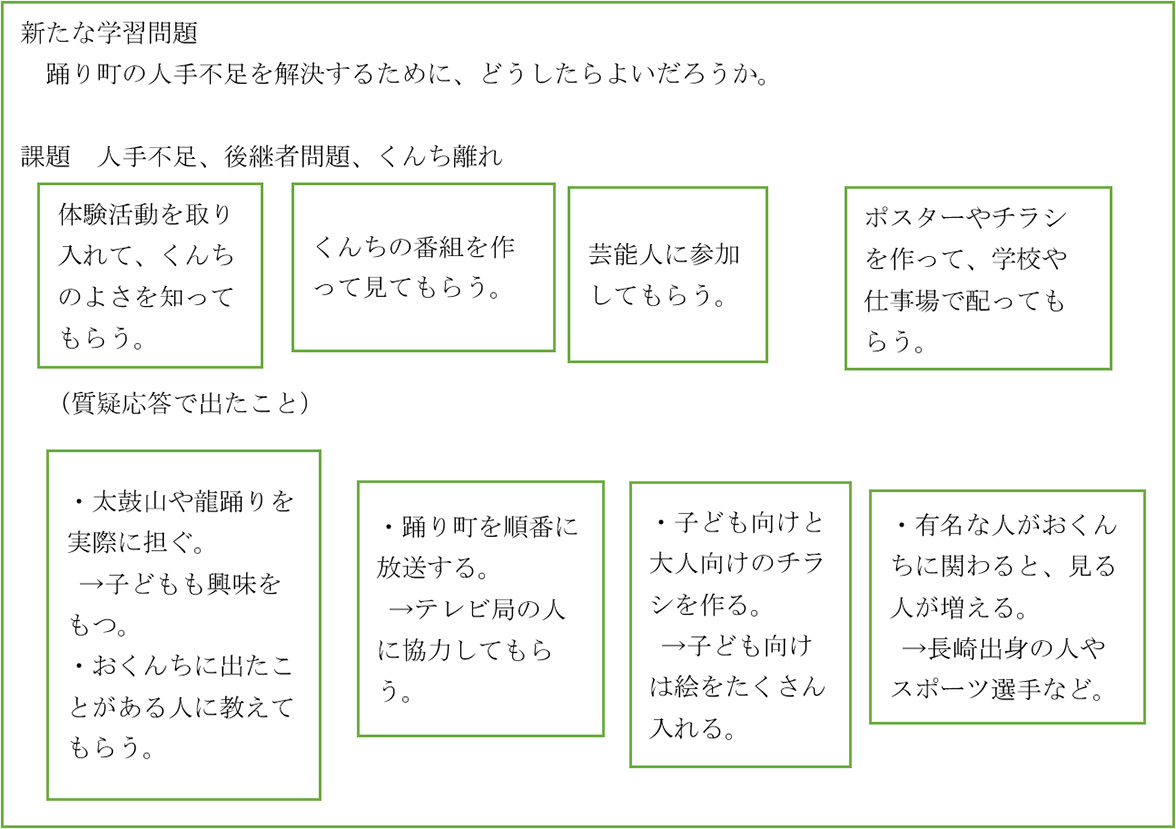

○長崎くんちの課題の一つ「人手不足・後継者問題」の解決に向けて考える。 |

○前時であがった課題をもとに、解決策を個々に考える。 |

8 |

○解決策を発表する。 |

○ペアで決めた解決策を発表し、同じような解決策を考えたペアは、付け加えで意見を発表する。 |

|

6.本時の学習

長崎くんちの課題について、自分の考えを発表したり、友だちの話を聞いたりして、一番実現可能で効果的だと思う方法を選択・判断することができる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

○前時の学習を振り返り、新たな問題を確認する。 |

○前時前時までに作成した資料を提示しておき、想起しやすいようにする。 |

※掲示資料 |

【新たな学習問題】 |

||

○長崎くんちの課題について、個人の考えをもとに、ペアで話し合った解決策を発表する。 |

○解決策を書いたカードを掲示しながら、ペアで役割分担をして協力して発表させる。 |

○おくんちとは |

○解決策を比較し、実現可能かどうか考えながら話し合う。(全体) |

○課題解決の方法として実現的かどうかを考えながら、反論や疑問を考えるように促す。 |

○前時までのまとめ |

○長崎くんちをこれからも長く受け継ぐ方法として、一番実現可能で効果的なものを選択する。(個人) |

○出た意見を踏まえて、踊り町の人手不足を解決するための方法として、一番実現可能で効果がある解決策は何かを問い、ネームプレートを動かして自分の考えをはっきりさせる。 |

|

○自分にできることは何かを考えて、学習の振り返りをする。 |

○これから大人になっていく中で、自分自身にもできることはないかを考え、自分たちも受け継いでいく一員であることを自覚させる。 |

|

○長崎くんちを受け継いできた人々の思いや努力を理解している。

○意見交流を通して、一番実現可能で効果的な方法を選択・判断することができる。

○長崎くんちを受け継いでいく一員であるという自覚をもって、課題に対する解決策を考えている。