学び!とESD

学び!とESD

地球規模課題と「適切さ」

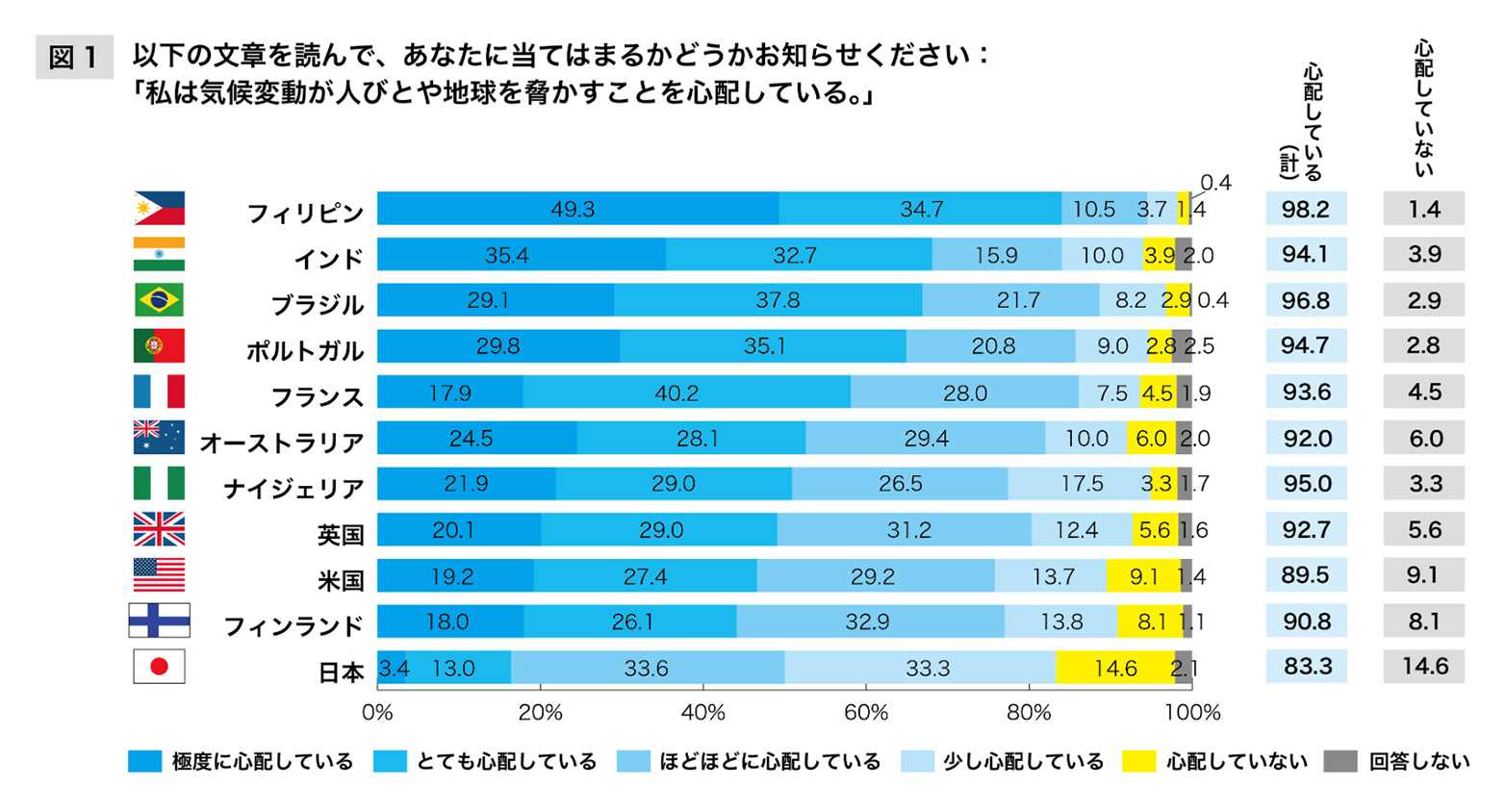

前号でも紹介した、電通総研が日本人を対象に実施した「エコ不安」に関するアンケートには、図1のようなデータも示されています(*1)。

「地球規模課題とSEL」のシリーズ(「学び!とESD」Vol. 42 , 43 , 57)でも取り上げてきた若者による気候ストライキに象徴されるように、気候変動については世界中で心配している若者が少なくないと言えますが、日本の若者の特徴は「極度に心配」と「とても心配」が国際的に見て少なく、「ほどほどに心配」と「少し心配」「心配していない」が比較的に多いところに見出せるのです。こうした傾向にはいくつかの解釈が可能ですが、海外の若者と比べて日本の若者には危機感が少ないという見方もできるかもしれません。

ただ、危機意識を強く持つように導く指導がよいかというと、そこは慎重であるべきだと思います。「気候危機などいずこに?」という平然とした態度をとるのと同様に、過度に心配をしてパニックを起こしてしまうのも問題だと言えましょう。やはり地球規模の課題には、適切に気に掛けて無理なくアクションを続けるという日常的な態度の形成が重要なのでしょう。

上記の「適切さ」をもたらす学習方法としてSEL(社会情動的学習)が有効であるという実感を、筆者は自らの実践を通してこの10年ほど抱いてきました。その実践例については「地球規模課題とSEL」のシリーズでお伝えしてきたとおりです。

SELを推進するにあたり、アートに基づいた手法(art-based approach)はこの上ない可能性を開きます。次にお伝えするように、数多くある芸術活動においても、さしたる道具も必要とせずに取り組める詩作はだれもが日常で試みることのできる気候アクションでもあるのです。

海外で広がる気候変動詩の輪

興味深いことに、詩作を通して気候危機の時代を乗り越えようとする試みは同時多発的に世界各地で見られるようです。地球規模で気候変動に対する危機感が広がった結果であるとも言えるでしょう。

注目されている試みの1つは、英国のグロスターシャー大学の創作芸術学部で始まった「エコポエトリー」と呼ばれるムーブメントです。世の環境問題も社会問題も「根っこ」は同じであるという問題意識に基づき、「エコポエティコン」(*2)という情報プラットフォームが創られ、現代の環境問題と社会問題の双方を意識してつくられた詩が世界中から寄せられて公開されています。

この試みが重視しているのは次の4点です。

- 国境を越えて国際的に協働すること

- グローバル・ノースとグローバル・サウス双方の詩人が連帯すること

- ヨーロッパ中心主義と西洋文学の規範を超えること

- エコポエトリーを通して生態系の緊急事態に対する意識をグローバルに高めること

これらの目的意識のもとに究極的には人間を超えた世界の捉え方に変容をもたらすことが目指されているようです。

「エコポエティコン」では、世界中の詩の発信地が「環境詩人の地図(エコポエット・マップ)」に示され、クリックすると個々の詩はもちろんのこと、詩人や翻訳者のプロフィールや各地域の具体的な環境問題や社会問題も読むことができます。2024年9月末の現時点において日本からは未投稿ですが、イギリス、インド、中国、ナイジェリア、パプアニューギニア、フィリピン、ペルー、ボツワナ、など各国からの作品を楽しめます。

テーマ別のページもあり、「海洋」「土/農業」「汚染/ごみ」「先住民/ルーツ」「リジェネレーション」「自然とのつながり」「美」「将来世代」「緩やかな環境破壊/絶滅」「非自然的な天候(アンナチュラル・ウェザー)/災害」「砂漠」「木/森林」「宇宙/空間」「正義/抵抗」「グローバル・ノース」「グローバル・サウス」等々、寄せられた詩が多様なテーマごとに分類されています。またアフリカの受賞作家も含めた詩人たちの紹介文が写真と共に掲載されており、各々の詩を身近に感じられる工夫がなされています。

日本でも広がる「気候変動詩」

アートを駆使して気候危機に挑むプロジェクトが日本でも生まれています。公募を通して集められた気候変動の詩を野外で公開し、一般の人々が気候危機の時代のメッセージに気づくような場づくりとも言えるイベントです。建築やデザイン、映像などのさまざまな専門家や学生たちが協働する試みは、2023年10月の3連休に「気候アクションSUMIDA~川辺から、詩と映像によるメッセージ」(企画統括:特定非営利活動法人 アート&ソサイエティ研究センター)として結実し、持続可能な未来へとつながる作品群が東京の墨田区の川辺で披露されました(*3)。

東京スカイツリーを見上げる川辺で、「気候変動を、見て・聴いて・考える3日間」と題したイベント会場には、大規模水害時の水かさを人々が実感できるように、地上3mほどの高さの空中に「浮舟/憂き舟」と名付けられた「うかぶボート」が展示されていました。会場に足を運んでみると、「浮舟」と並んで気候変動をテーマに公募で集められた詩が横幅1m近くの垂れ幕にプリントされ、秋空のもとを行き交う人々に気候危機を街の風景として伝えていた「適切さ」が絶妙でした。学び!とESD Vol.43「地球規模課題とSEL(2) 気候変動詩の試み~その2~」で紹介した詩「歩く」も採用され、風景の一部として歩行者の気を惹きつけていたようです。

このプロジェクトは、詩作をした若者たちをはじめ、100人以上のデザインや建築、映像の専門家と学生の参画を得て半年の準備を経て実現したそうです。夜には、シンガーソングライターの女性がライトアップされた「浮舟」の下で気候変動詩を朗読するというライブ・パフォーマンスも行われ(*4)、まさに多様な表現方法を通して人々に寄り添う企画であったと言えましょう。

ある来場者が「身近な問題であり、自分自身も原因の要素であることを、これまで以上に認識し、なにかをはじめなければ」(*5)と語っているように、参画した人々の努力は大切な気づきにつながり、人々の意識や行動の変容に一役買ったにちがいありません。

*1:電通総研(2023)「気候不安に関する意識調査(電通総研コンパス Vol.9)」(国際比較版:2023年3月22日)

https://institute.dentsu.com/articles/2823/

*2:「エコポエティコン」ウェブサイト

https://ecopoetikon.org

*3:NPO法人アート&ソサイエティ研究センター「気候アクションSUMIDA特設サイト」

https://www.art-society.com/project/climateactionsumida.html

*4:詩の朗読は次から聞くことができます。

https://soundcloud.com/admin-990798785/sets/sumida/s-RVpeCxwz44k?si=4040122fa98b4489b033360088861c47&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

*5:気候アクションSUMIDA 特設サイト「来場者からのメッセージ」

https://climateactionsumida.notion.site/SUMIDA-bbdea245c98d4ae78857f6059b9280e9

【関連図書・ウェブサイト】

- 『気候アクションSUMIDA 詩集 +プロジェクト・レポート』(秋葉美知子、清水裕子編) Art & Society Research Center.

- 「詩と川辺空間を結び『気候変動』を考えるプロジェクト〈気候アクションSUMIDA〉」秋葉美知子、清水裕子、『Biocity』No. 99, ブックエンド. 2024年, pp.118-125.

- NPO法人アート&ソサイエティ研究センター

https://www.art-society.com/about

- SEAリサーチ・ラボ

http://searesearchlab.org