小学校 道徳

小学校 道徳

1.主題名

友だちならどうする B[友情、信頼]

2.教材名

絵はがきと切手(出典:文部省『小学校 道徳の指導資料とその利用3』)

3.主題設定の理由

友達は、家族以外で特に深い関わりをもつ存在であり、友達関係は共に学んだり、遊んだりすることを通して、互いに影響し合って構築されるものである。集団での活動が活発になるこの時期の児童に、心がつながっていると相手を信頼して行動する主人公への共感的理解を深めさせ、友達との心のつながりを大切にしようとする意欲を育てていくことが重要である。

3年生の児童は、2年生から3年生に上がるときにクラス替えを経験し、新しい友達ができるなどで活動範囲が広がり、集団との関わりも増えることで友達関係が広がってきている。しかし、気の合う友達同士で仲間をつくって仲間内で楽しもうとする傾向も見られはじめている。友達同士の仲の深まりも見られる一方で、言いたいことを言えずに抱え込んでしまったり、伝え方が悪くてトラブルに発展してしまったりすることもある。4月に行ったアンケートによると、2年生までに道徳の時間に取り組んできた活動として最も多かったのは「考えを書くこと」である。さらに、2年生までの経験と3年生の道徳の時間にやってみたいことを比べると、「グループで話すこと」が20ポイント上昇している。これらのことから、本学級の児童は、友達との交流を望んでいることが分かる。本時では、このような児童の実態をもとに、友達同士の心のつながりについて考えさせ、その大切さを実感させたい。

本教材は、「転校した友達の正子から絵葉書が届いたが、定形外のため料金不足だった。そのことを正子に伝えるかどうか迷ったひろ子は、友達だからこそ間違いを教えることを選び、返事を書く」という内容である。友達を思うがゆえに迷うという、中学年の子ども達が感じやすい場面が取り上げられている。ひろ子が迷う場面で、兄からは「友達なら、定形外のことを教えてあげたほうがいい。」母からは「お礼だけ書いたほうがいい。」と異なるアドバイスをもらい、さらにひろ子は悩んでしまう。この葛藤する場面を用いることで、「友達とのよりよい関係」について考えることで、友達を信頼し、助け合っていこうという気持ちを高めていくことができる教材である。

本時の指導に当たっては、道徳的行為に関する体験的な学習を取り入れることで、友達と関わり合うなかで必要な、相互理解、信頼、助け合いの大切さについて語り合うことで、友達を大切にする心を育てていきたい。そのために、定形外郵便のことを本人に伝えるかどうか迷うひろ子の気持ちにじゅうぶん共感させたうえで、伝えることを選択した意図に迫り、「友達のため」を考えたとき、どうするべきなのかについて議論する場を設けていきたい。また、児童の実態をもとに自分の立場を明確にしたうえで、ふだんから重要視してきた児童同士が語り合う時間をじゅうぶんに確保していきたい。

4.実践報告

友達に対して、本当のことを伝えようとする行動の意味を話し合うことを通して、友達との心のつながりの大切さを自覚し、互いに信頼し合い、助け合おうとする心情を育てる。

学習活動 |

◇教師の支援 ☆評価(方法) |

|

|---|---|---|

導 |

1. 友達の大切さについて話し合う。 |

◇定形外郵便物について説明しておく。 |

展 |

2. 心が動いた場面について話し合う。 |

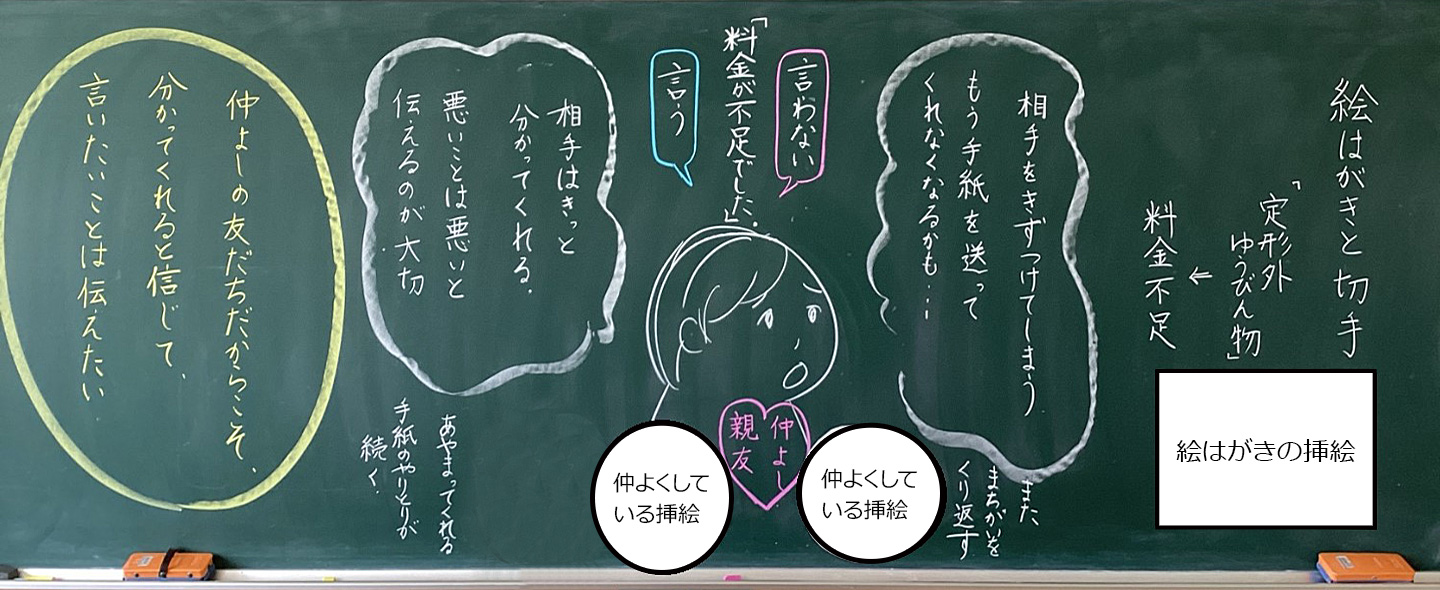

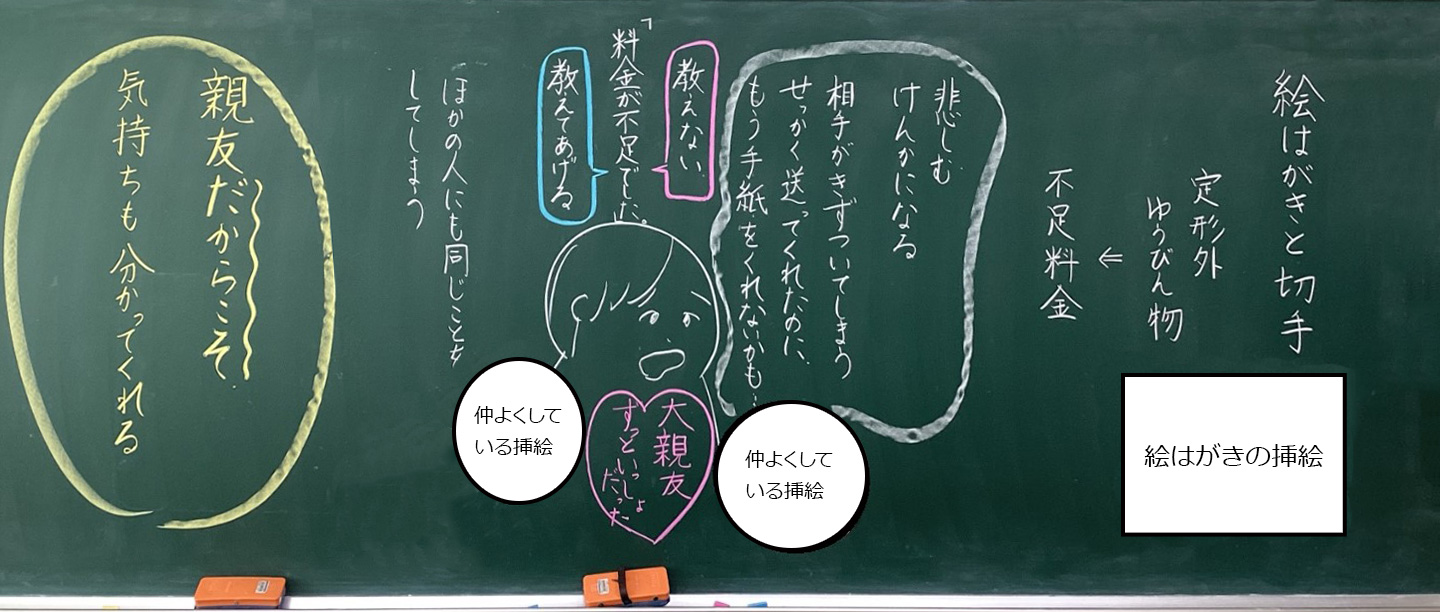

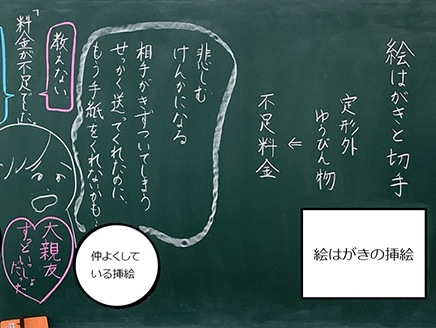

◇兄の考えと母親の考えを構造的に板書に示すことにより、本当のことを友達に伝えるかどうかで悩む主人公の気持ちに寄り添い、自分と重ね合わせて考えることができるようにする。 |

【伝える】 |

◇ロイロノートで「言う」「言わない」「迷う」どれか一つのカードを提出させることにより、誰がどう考えているかを把握できるようにし、児童の交流が活発になるようにする。 |

|

(2)主人公が本当のことを友達に伝えることを選んだ理由について話し合う。 |

◇主人公が「本当のことを伝える」を選んだ理由を考えさせることにより、本当に友達のためを思って行動することとはどんなことなのかについて考えを深めさせ、価値の内面化を図る。 |

|

(3)これまでの生活を振り返り、「友だちを思う」とはどういうことなのかについて話し合う。 |

◇これまでの生活を振り返り、友達を思って行動した経験を語り合い、実践意欲を高める。 |

|

終 |

3. 教師の説話を聞く。 |

◇友達と信頼できる関係を築いていくことのすばらしさを知らせて、友達との心のつながりを大切にしようとする心情を高める。 |

7.考察

本題材では、現代の子どもたちには馴染みの薄いであろう「定形外郵便物」が取り上げられている。そこで今回は、導入で挿絵を見せながら、定形外郵便物の料金不足について補足説明をした。それから範読に入る際に、「今回はこれが少しネックになるんだ。困るところがどこなのか考えながら聞いてね。」と伝えた。予備知識を与え、不安なく読み進められるようにしたことと、範読を聞く視点を与えることで、外れた思考(「定形外郵便物って何だろう」等)にならず、スムーズに中心場面に迫ることができた。

料金が不足していたことについて、友達に伝えるかどうかの立場をはっきりさせて議論させるために、タブレット端末アプリ「ロイロノート」を活用した。児童から出た言葉を用いて「教えてあげる」「教えない」「迷う」のカード(色別)を用意し、共有できるフォルダに提出させた。このように、」自分の立場を明確にしたうえで「同じ意見の人の話を聞いてきて」「違う意見の人の話を聞いてきて」と話し合う場を設定した。児童はタブレット端末を持って友達の話を聞きに行き、共感したり、違いに気づいたりして「友達を思う」ということを多面的に考えていった。自分の立場が明確なため、自信をもって話すことができた。また、全体共有の場で話すのが苦手な児童も、活発な話し合いができた。

「自分だったら、どんなお返事を書くか。」と問いかけ、ワークシートを配付した。すると、児童の手が止まり、沈黙が流れた。手紙を書くまでは「相手を思ったら教えてあげることが大切。」と堂々と述べていた児童も、相手を思うが故にどんな言葉を使って伝えればいいのか迷い、考えていたのだった。この沈黙こそが、とても大切な時間なのだと考えた。3年生の児童は、低学年のときと比べて活動範囲が広がり、集団意識をもちはじめる時期であり、今まで以上に友達の存在を感じ、「親友」「仲間」という言葉を授業内でも多く挙げられていた。そこであらためて「親友として」言葉を伝えるには、再度考える必要があったことがわかった。実際に書かれた手紙の内容は、つたない言葉ではあったが、児童が精一杯考えたものであることが伝わってきた。学習指導要領解説にある「友達とのよりよい関係の在り方を考え」る時間をもつことができた。

本時では沈黙を味わったのだが、「どうして手紙を書く手が止まったのか」という問い返しをするということも考えられる。児童の思考が深まるきっかけは、授業内のあちこちに散らばっていることをあらためて感じられた実践だった。