小学校 道徳

小学校 道徳

1.はじめに

国際社会の中で他国の文化を理解し、異文化との交流を進んで行う姿勢を育むことは、児童にとって重要な学びの一環である。本教材と教師の実体験を通じて、児童が異文化理解の大切さを理解し、自分の考えを積極的に表現しようとする意欲と態度を育てたい。

2.教材について

3.実践報告

(1)主題名

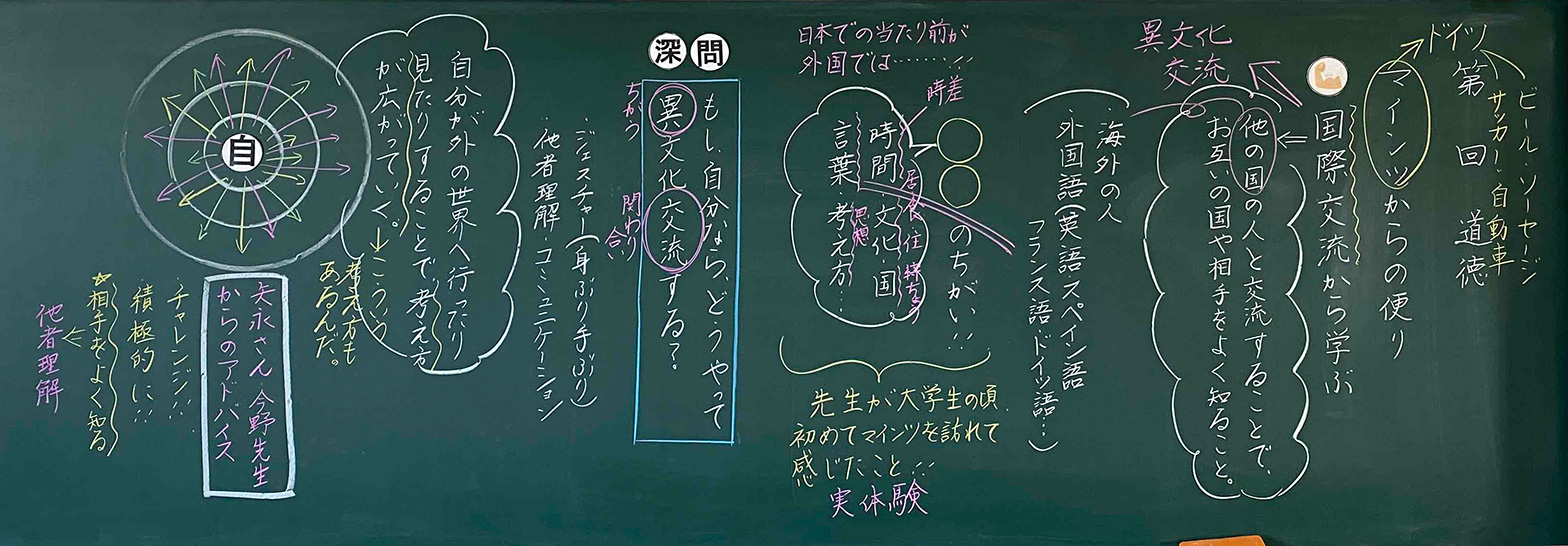

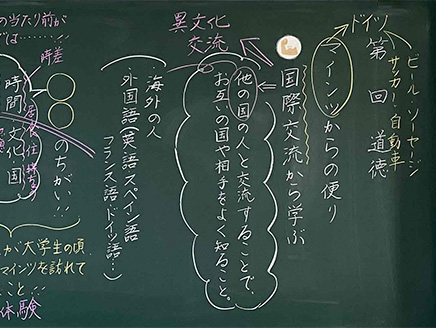

世界の人々と C[国際理解、国際親善]

(2)本時のねらい

異文化交流における自己表現の大切さに気づき、積極的に他者と関わったり、挑戦しようとしたりする意欲を育てる。

(3)展開例

学習活動 |

◇指導上の留意点 ☆評価 |

|

|---|---|---|

導 |

「マインツ」とはどのような街か、インターネットなどで調べる。 |

◇児童が興味をもてるように、インターネットを活用したり、教師がまとめたスライドをもとに具体的に話をしたりする。 |

展 |

「マインツからの便り」の資料を使い、日本人がマインツでどのように生活しているかを紹介する。 |

◇発問が児童に考えさせる内容になるよう工夫する。 |

補足資料(ビデオレター)を視聴し、異文化での挑戦について具体的に考えさせる。 |

◇ビデオ内容をわかりやすく要約し、精選しておく。 |

|

○どうして身振り手振りや挑戦が必要なのだろう? |

☆異文化交流における課題や意義を理解しているか。 |

|

児童が自分たちの経験や考えを共有する時間を設ける。 |

◇状況に応じて教師がサポートしたり、海外に行ったことのある児童の話を取り上げたりすることで話合いが深まるようにする。 |

|

教師自身がかつてマインツを訪れた際のエピソードを共有し、異文化での挑戦や学びを話す。 |

◇実体験を話すことで、児童と教材との距離を縮める。 |

|

終 |

本時の学びを整理する時間を取り、道徳ノートに「学んだこと」をまとめる。 |

◇個人での内省が深まるように、簡単な質問を投げかける。 |

4.授業記録

【導入】

T マインツって、ヨーロッパのどこの国でしょう?どんな人が活躍していたのか、Google Earthやインターネットなどで探しましょう。

C01 ドイツ。

C02 すごい。道路に自動車と電車が走っているよ。

C03 ドイツの車って有名なメーカーがたくさんあったね。

C04 日本代表で活躍した岡崎選手やヴィッセル神戸で活躍している武藤選手がこのチームにいたよ。

(考察)

マインツ自体は、ミュンヘンやベルリンのように名の通った地域ではないが、岡崎選手や武藤選手がプレーしたサッカーチームがあることを知り、2人とも兵庫県でプレーした(している)という共通点に気づいていた。子どもたちの反応からは、マインツについて調べていくうちに教材との距離が少し縮まっていったように感じる。

【展開】

C01 普段、日本で生活していたら、伝統芸能とかあまり意識しなかったけど、いざ「紹介し てください。」と言われると、困るなあ。

C05 目の前で聞いている人は、みんな海外の人ばかりだから、うまく伝わるかなあ?

C06 言葉に詰まったときに、ジェスチャーでやり取りしているのを見たことがあるよ。

(考察)

教材を読んだり、ビデオレターを視聴したりしていくなかで、海外での生活には少しハードルが高そうだと感じている児童もいた。それは、言葉の壁や文化の壁など、自分の生活してきた環境と違う部分もあったからだと考える。しかし、それは、自分を表現するための大切な機会であると捉えている児童もいた。

T 自分なら、どのように異文化交流しますか。グループで話し合ってみましょう。

(中心発問)

C07 私は話すのが少し苦手だから、まずは相手の話を聞くところからスタートしたいな。

C08 僕は、日本の文化を知ってもらうために、スライドにまとめて紹介しようかな。

C09 僕は、ジェスチャーしながら、言葉で伝えたいな。

C02 日本の料理を振る舞いたいな。

(考察)

子どもたちの発言から、異文化交流に対する多様なアプローチが見られた。C07さんの「相手の話を聞く」という姿勢や、C08さんの「日本文化をスライドで紹介する」提案、C09さんの「ジェスチャーを使った伝達」、C02さんの「日本の料理を振る舞う」アイデアには、それぞれの個性や得意分野を生かした考えが表れており、多様性を尊重する姿勢がうかがえた。また、どの発言にも前向きな意欲が感じられ、児童が自主的に交流方法を模索している様子が見られたのはよかった。一方で、実践に向けては「具体的に何をどのように伝えるか」「相手の文化をどれだけ理解するか」といった計画の具体化が必要である。教師が考えを共有する場や実践的なシミュレーション活動、相手の文化を調べる学びの機会を設けることで、もっと児童が自分らしく向き合うことができ、交流することができるのではないかと考える。

6.授業への工夫など

リアルな経験談を児童に伝えることで、異文化交流の重要性を実感させる。

グループ活動を通じて児童同士の意見交換を促進する。

異文化交流において自分の考えを積極的に表現しようとすることの大切さについて、考えを深める。

7.考察

○児童が異文化交流に興味をもち、自己表現の方法を主体的に考え始める姿が見られた。

○ディスカッションを通じて、協力しながら学ぶ力が向上した。

○今後は、具体的な異文化交流の場を設定し、実践の場を増やすことが課題である。