学び!と美術

学び!と美術

連載「これからの図工・美術の先生」では、各地の大学で図工・美術の教師を目指す学生たちを指導している先生方に、「いま、どんな授業をしているのか?」についてうかがいました。授業に込められた、「将来、こんな図工・美術の先生になってほしい」という願いをひも解いていきます。

第5回は、上越教育大学の五十嵐史帆先生の授業です。

反省、そして試行

私が担当する「図画工作科指導法」は、本学の全学生が必修の授業です。この授業では、教職課程コアカリキュラム(※1)に対応しながらも、自分の身体を使って材料に触れ、活動や行為を通して理解することを大切にしています。そして、楽しんだり、面白がったり、集中したり、時には苦労したりすることで、「自分や周囲が変わっていること」に気がつく経験をしてほしいと考えています。

こうしたことを強く意識したのは、新たな教師の学びの姿(※2)として、知識伝達型の学習コンテンツにとどまらず、自らの経験や他者から学ぶといった「現場の経験」を重視した学びのスタイルが求められていることに加え、本学の卒業生の授業参観がきっかけでした。素敵な授業に出会うこともある一方で、「自分の感覚や行為を通した理解」や「つくる喜びを味わう」といった児童の姿が見られない授業もありました。その背景に、

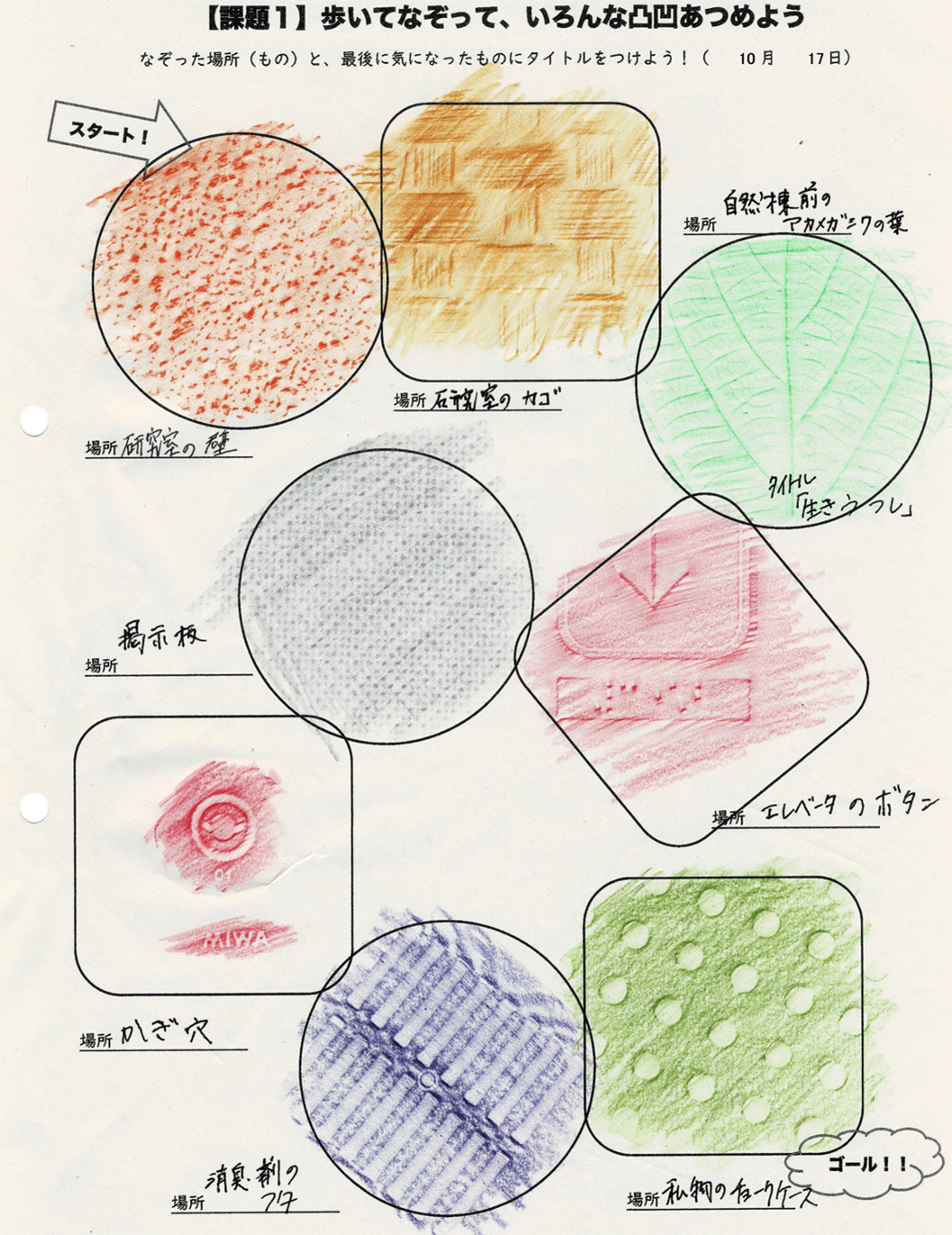

感じて、意識する【活動①:凸凹探し】

コロナ禍以降、オンライン授業が増加したこともあり、多くの学生が授業中PCやスマホを机上に置いています。この授業でも同様ですが、授業の序盤には

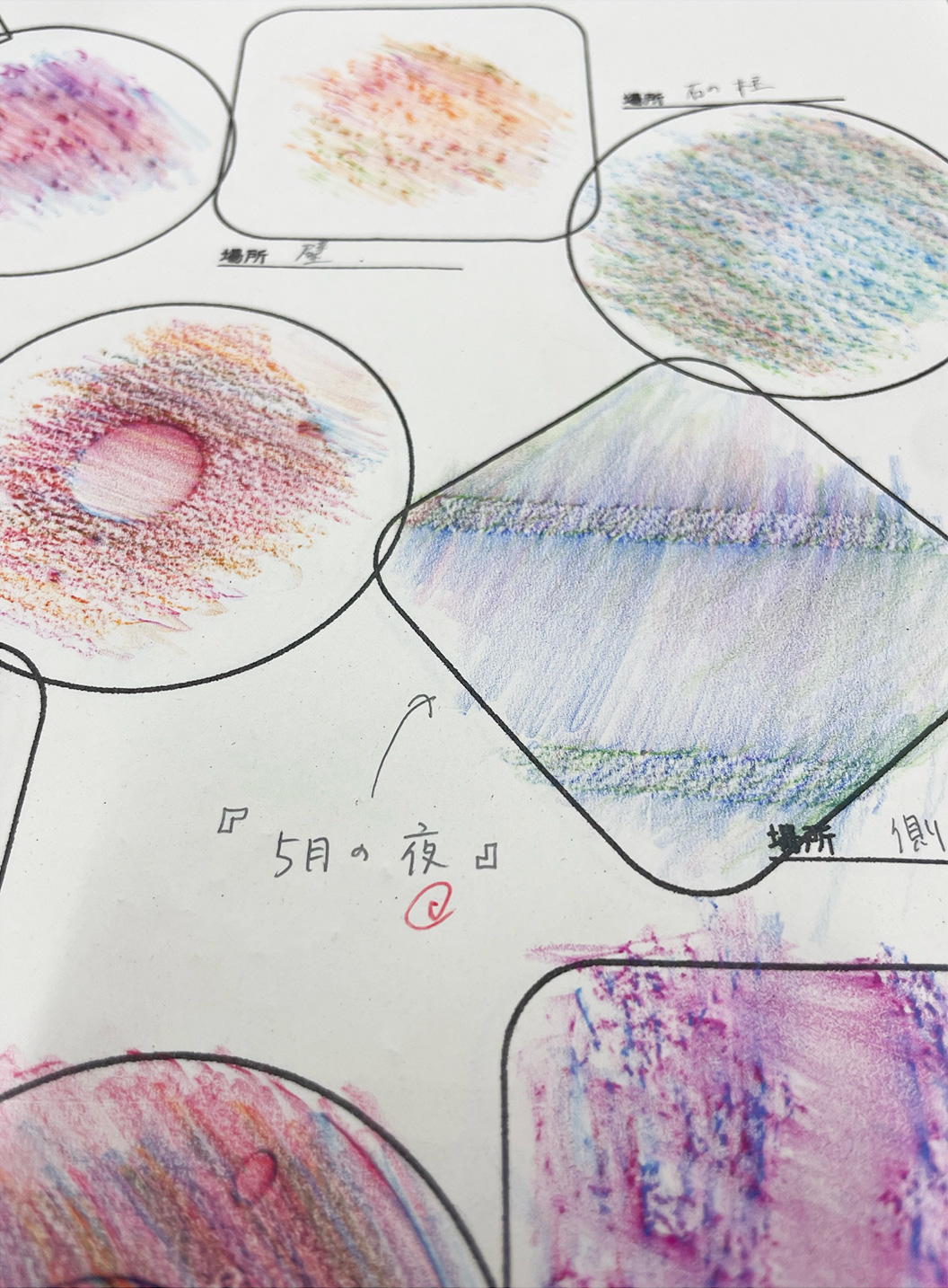

屋外では、タイルや樹木、マンホール、車のタイヤ(持ち主に確認済み)までも、色鉛筆でこすり出す学生の姿が見られます。見慣れた風景の中で普段とらない姿勢になって、わずかな凸凹を指先で感じ取りながら、身体で世界を捉え直しています。

集めた凸凹には、「5月の夜」「カメの行進」など、新たなタイトルをつけます。同じ凸凹から生まれたものでも、色や力の加減、筆跡の幅によってその跡は異なった見え方をします。それぞれが捉え直した世界を意識し、それが一人ひとり異なることに気がつきます。

動いて、見つける【活動②:お花紙を窓に貼って】

この活動は、東京都図画工作科研究会などでも報告され、さまざまな形で実践されている、お花紙を使った授業(※3)を参考にしています。学生たちは廊下に出て、窓に向かって活動を行います。お花紙と水入りの霧吹きを手に取り、最初は少し戸惑いながらも、しばらくすると、大学の無機質な窓がカラフルに彩られ始めました。

学生たちは最初、「何をすればいいの?」と困惑しながら始めますが、次第に集中していきます。周りの友人の様子を見たり、「ここから見ると外の景色と重なって見える」と場所の面白さを共有したり、「つなげよう!」と協力したりする様子が見られました。また、「紙でも色が混ざるんだ〜」「影には色がつかないね」といった新しい気づきや発見も生まれていました。

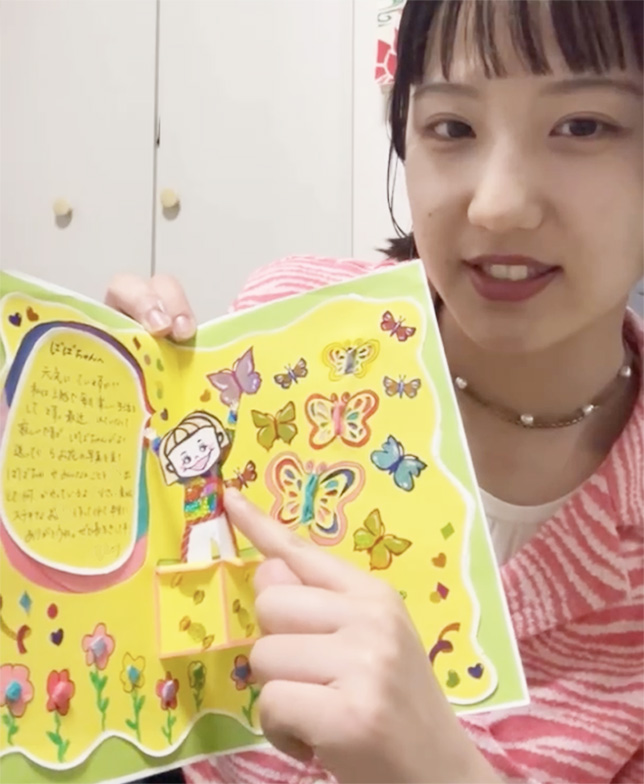

〈正解〉を、つくりだす【活動③:飛び出す仕組みを使ったカードをつくる】

この活動は、想定した相手に渡すカードをつくります。条件は「飛び出す仕組みなど、相手が触れることで形が変わること」「相手が笑顔になること」の二つです。家族、後輩、ゼミの先生、(アイドルやキャラクターなどの)推し、といった相手を思い浮かべながらカードのイメージを膨らませます。仕組みを試し、実際に形にしていきます。飛び出す仕組みや画像はネットや資料等から引用も可能です。学生たちもまずはスマホで検索するところから始まります。

情報社会では、ICTを活用することでこれまでにない量・質のデータによる多様な方法から選択が可能になり、その中に「答え」があるようにも思えました。そして、Society5.0(※4)では、サイバー空間(仮想世界)とフィジカル空間(現実世界)の高度な融合が目指されています。だからこそ、さまざまな場面でリアルな体験を通じて学ぶことが重要になってきます。

学生たちもカードにするには、ネットの中のものを真似るだけではなく、主題に合わせてアレンジし、手元にない材料や思った通りにできないところは、別の材料や方法で工夫することが必要になります。具体的に何かをつくることは、その時その場にある材料と可能な方法を主体的に選び、自分の技量や気持ちに歩み寄ったり、時には妥協したりしながら、一人ひとりのかけがえのない〈正解〉を形にしていくことなのです。

出来上がったカードは動画にして発表しますが、カードに込めた相手への思いやこだわったところを語るときは熱がこもっています。カードだけでなく、

おばあちゃんにあてたメッセージカードです。真ん中にいるのは私です。最近おばあちゃんに会えていなくて、私が元気だよと伝えたくてつくりました。

おばあちゃんは、私が花好きになったきっかけでもある人です。家の庭はいつも手入れされたお花畑のように、お花が本当にたくさん植えられていて、特に春は、このカードの下の部分のように、本当にお花畑みたいに、おばあちゃんがいつもきれいにしてくれていました。

私は春生まれで、私が生まれたときにお花を植えてくれたので、その感謝の思いも込められたらいいなと思いながらつくりました。

工夫したところは、折り曲げたときに、自分の顔が折れ曲がってしまわないように顔を少し左にかしげさせました。また、ちょうちょのお腹の部分やお花は材料を貼って立体的に表し、細部まで工夫しました。

自身の変化から、図工の学びを考える

図工の授業を考えるとき、まず自分自身で「やってみる」ことが大切だと言われています。しかし、それが形式的になってしまうと、「上手につくらせること」や「失敗しない方法」を見つけることに終始してしまいがちです。

授業での活動を通して、

※1:教員養成の全国的な水準の確保を目的にすべての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力を明確化したもの。(「教育職員免許法・同施行規則の改正及び教職課程コアカリキュラムについて」、文部科学省、2017.7.24参照)

※2:中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会(2021.11.15開催)より

※3:元東京都図工専科教員大森直子先生の授業を参観し参考にさせていただきました。

※4:内閣府の科学技術基本計画の中で提唱されている、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」のこと。

上越教育大学教授。兵庫教育大学大学院連合教育学研究科修了。博士(学校教育学)。専門領域は、美術教育。現在は、大学院専門職学位課程において、学校教育現場と連携しながら図画工作科・美術科の授業開発を行うとともに、地域の文化資源を活用した造形教育に関心を持ち、実践・研究に取り組んでいる。日本文教出版令和6年度版小学校図画工作科教科書著者。