中学校 美術

中学校 美術

1.題材名

「伝えたいこの想い≪色や形からのメッセージ≫」(第2学年/9時間)

第2学年

「感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現」(「A 表現」(1)ア(ア)、(2)ア(ア))

「作品や美術文化などの鑑賞」(「B 鑑賞」(1)ア(ア))

〔共通事項〕(1)アイ

2.題材設定の理由

複雑な事象の本質を掴めること、自分の思いを内省的に考えられることは、VUCAの時代を生き抜くために必要な素質だと考えている。3年間を通してこのような力を育成できるよう努めている。

対象学年の生徒たちは、対象を客観視することや、自分の内面を表に出すことが難しいような成長段階にある。本校の生徒においても、じっくりと活動に向き合うことを苦手とし、描写力の「上手・下手」への意識からか、特に絵画表現への苦手意識が顕著である。続く3年生では、自己を表す活動として、ボックスアートを設定しており、3年間での自身の成長や、未来への思いなどをのびのびと表してほしいと考えている。その前段として、具体物の描写によらない自己表現の仕方として抽象表現と出会わせることで表現活動における価値基準を見直し、自分の気持ちと向き合い、その表現に自信をもてるような学びの機会を与えたいと考え、本題材を設定した。

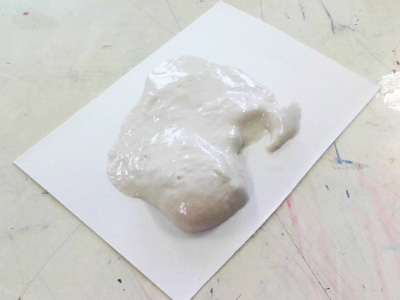

使用する材料に関しても、細かな表現に適しているものよりも、感情や願望のままに表現がしやすい液体粘土などを主材料とすることで、様々な表現方法を試行錯誤しながらその効果を生かし、発想や構想をしたことを基に自分の表したいことを工夫して表しやすいよう配慮をした。

3.準備(材料・用具)

4.学びの目標

形や色彩、それらの組み合わせに着目してイメージをとらえ、段ボール、木棒、不織布などの芯材や、液体粘土、アクリル絵の具などの材料や用具の特性を生かして表す。

感情などの心の世界などを基に形や色彩、構成などの効果を考え、構想を練ったり鑑賞したりする。

感じたことや感情などを形や色彩で表すことに関心をもち、意欲的に取り組む。

5.評価規準

知 形や色彩、材料などの性質や、それらが感情にもたらす効果や、造形的な特徴などを基に、全体のイメージで捉えることを理解している。

技 段ボールや液体粘土、アクリル水彩絵の具等の使い方や生かし方などの特性を生かし、意図に応じて表現方法を追求して創造的に表している。

発 自身の経験から感じ取った小さな喜びや悲しみを基に主題を生み出し、材料の組み合わせなどを考え、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練っている。

鑑 造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と創造的な工夫などについて考えるなどして、美意識を高め、見方や感じ方を深めている。

態表 美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現の学習活動に取り組もうとしている。

態鑑 美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に作品などの鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

6.指導のポイント

あえて細かい表現がしにくい段ボールや液体粘土を用いることで、いわゆる上手い下手が出づらくするのと同時に、素材と向き合う時間を大切にし、表現意欲の向上を促した。素材に触れながら発想する生徒も多く見られたため、当初のイメージ通りにつくるのではなく、素材に触れながら生まれた新たな発想も取り入れるように促した。

一方、液体粘土という流動的な素材を用いて構成することが難しかったようで、高さを出したくても出せずに困っている生徒も多くみられた。参考作品を提示し工夫を紹介しつつ、課題の解決のために、材料の特性をどのように生かせるか実際に試すように伝えた。

また、ドリッピング、スパッタリング、デカルコマニーなどの偶然性を生かした技法を組み合わせることで、具体的なモチーフを組み込まない表現を楽しめるようにした。

冒頭で触れたように苦手意識があり手が止まってしまう生徒には、抽象表現の考え方を改めて伝えた。その際、簡単な言葉や例示を用いるなど、一人ひとりに合った様々な伝え方をするようにした。また、具体物に頼らないイメージへの変換が難しいと感じる生徒が多く見られた。困っている生徒には参考作品を提示し、鑑賞活動を挟むことで形や色彩によるイメージを掴むことを促した。様々な声掛けを行う中で、音や匂いをイメージするように伝えると、上手くいく様子がみられた。

7.題材の指導計画

時 |

学習活動の流れ |

◆:指導上の留意点 □:評価方法 |

|---|---|---|

1 |

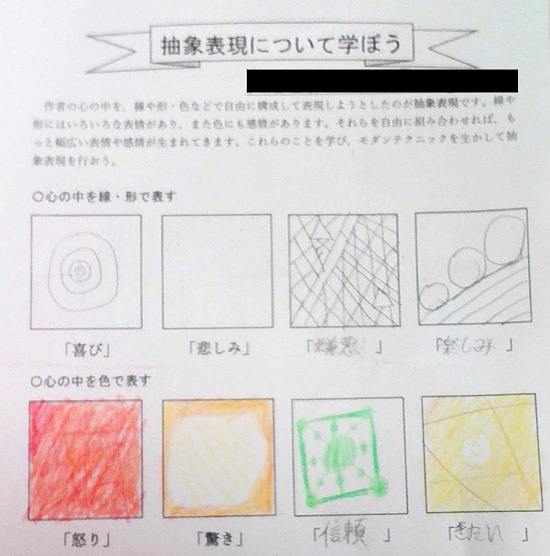

○抽象表現の導入として、ワークシートを用いて、感情などの形のないものでも、形や色彩で表せることを確かめる。 |

◆ワークシートでは、テーマとして設定した感情を「形」と「色彩」に置き換える考え方をつかみやすいよう、線だけで表すパターン、色を用いてあらわすパターンの二つを設定した。 |

○お互いに紹介し合う。 |

◆一つの感情ごとに区切って班内で共有させることで、他者の考えに触れさせ、それぞれの感じ方、表し方に違いがあることを確かめながら、造形的な視点で捉えることを促す。 知 形や色彩、材料などの性質や、それらが感情にもたらす効果や、造形的な特徴などを基に、全体のイメージで捉えることを理解している。【ワークシート】 |

|

○自分が表したいテーマについて考え、ワークシートにまとめる。 |

◆より深い表現につながるよう、自身の経験を思い出させながら机間指導する。 |

|

2 |

○素材に触れ、様々な表現方法を試し、表現の面白さを感じ取りながら、主題を表現するためにどのような生かし方ができるか考える。 |

◆悩んでいる生徒に対しては、まずやってみさせる。その中で、例えば、段ボールを切ったときと破ったときや、絵の具の重色と混色などの印象の違いを問い、形や色彩の感情にもたらす効果に気づかせる。 ◆いくつかの制作ブースを作り、実験的に様々な表現ができるようにする。 ◆事前に道具の扱い方などを説明し、いつでも見返せるように紹介動画などをロイロノートへ共有する。 発 自身の経験から感じ取った小さな喜びや悲しみを基に主題を生み出し、材料の組み合わせなどを考え、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練っている。 |

4 |

○自身のテーマに沿って、様々な素材、材料、技法を組み合わせて表現を行う。 |

◆主題に近づける手立てとして、参考作品を提示する。 〈作品名〉崩れゆくよろこび(参考作品) ◆高さを出すことが難しく、自分の意図と反して平面的になってしまう生徒が多く見られる。支援として、他の生徒の工夫を適宜紹介していく。 技 段ボールや液体粘土、アクリル水彩絵の具等の使い方や生かし方などの特性を生かし、意図に応じて表現方法を追求して創造的に表している。【活動の様子】 態表 美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に作品などの鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。 |

○作品名や表現の意図と工夫についてまとめる。完成作品の写真と合わせて、ロイロノートで提出する。 |

||

9 |

○互いの作品を造形的な視点をもって鑑賞し合い、その面白さや美しさを味わう。 |

◆まずは、キャプションを伏せ、作品のみで鑑賞を行い、どんな感情をテーマに制作した作品なのかを予想しながら鑑賞させる。その後キャプションありでもう一度鑑賞させる。 鑑 造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と創造的な工夫などについて考えるなどして、美意識を高め、見方や感じ方を深めている。【ワークシート】 態鑑 美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に作品などの鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。【活動の様子】 |

8.生徒作品例

【生徒1】

本生徒は非常に真面目な性格で、自らの課題に対して懸命に向き合うことのできる生徒である。まとめ役をやったりするなど、熱意があるが、緻密な表現が苦手であり、考えを形や色彩を用いて表現することにはなれていない部分もある。「希望」というテーマを設定し制作を進めることとした。自身の経験から想起させながら、「希望ってどんな色かな?」「希望を感じたときってどんな気持ちの変化があったかな?」などの声かけを行った。

小さな希望

何かに挑んだりするとき、その物事が大きく困難な壁にぶちあたることがあったとしても、その物事に対して、「無理だ」「できないよ」というネガティブな感情ではなく、「いける」「がんばるぞ」と。ポジティブな感情があって、諦めなければ希望もつかむことができるよ。ということ。

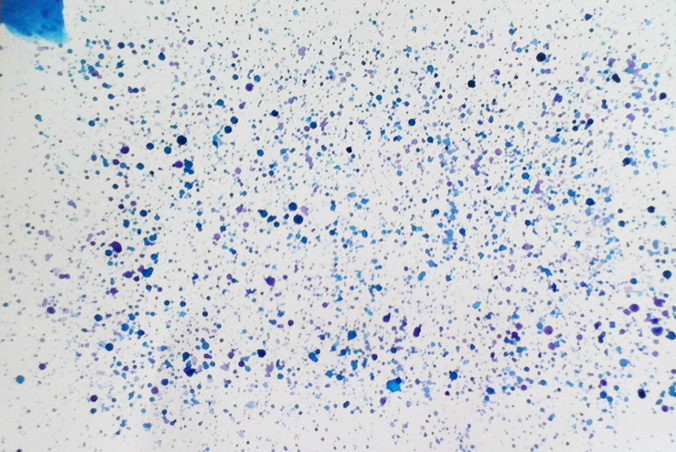

希望の欠片もない。ということを表現するために、「黒」「グレー」などの暗い色を使い、その中でも小さな希望がところどころあることを表現するために、「ドリッピング」を使用して、流れ星のようにしました。そして希望をゴールに見立てるために、真ん中に光(希望)を表現しました。

様々な技法を紹介した中で、ドリッピングを試してみて「きれいだな~」と感じていたようで、それを用いるような作品にしようと考えていた。

①②の段階では、高さを出すことに苦戦していたが、班内の他の生徒の表現などから着想を得て高さを出すことで立体的な面白さを模索している姿が印象的であった。

「希望」を強めるために、黒や青などの暗い色を用いたり、様々な困難を表すために形に変化を付け、いびつにしたり、刃物を使わずにちぎったり、あえてかすれた表現をすることで人生の困難さを強めることができている。素材や行為を用いた意図を考えながら表現していた。

一つのテーマに対して多面的・多角的な視点で捉えようとする姿が毎授業で見られ、表現する中で工夫が見られた。

【生徒2】

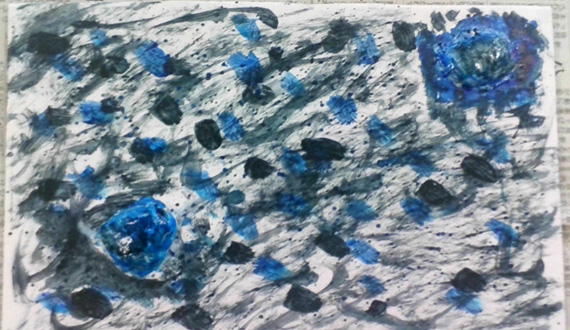

1年に一度の出会い

仲が良かった友達と1年に一度しか会えないこと。その寂しさやそれでも会える日までお互いに頑張ろうという思い。

主役を斜めにして動きが出るようにし、背景の青に映えるように様々な色で塗り重ねて、様々な複雑な感情を表した。

【生徒3】

UYAMAIの嵐

相手のことを尊敬する気持ちを伝えたかった。

マーブリングやスパッタリング、ドリッピングを使って色々な表現方法を使えました。

木棒や緩衝材、ダンボールで立体的に仕上げられました。

絵の具とリキッド粘土を混ぜきらないで使うことで絶妙な色合いを引きだせました。

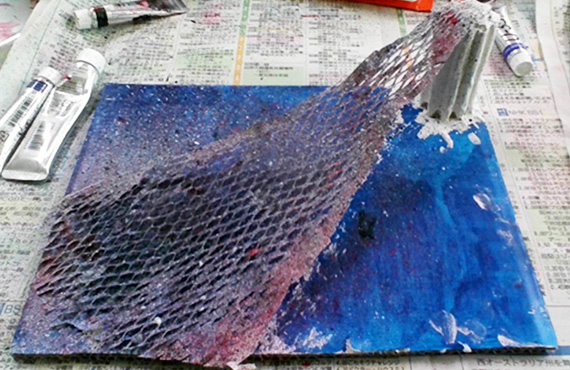

【生徒4】

弾ける喜び

私は、夜ご飯がお好み焼きだったときの喜びを表現しました。部活帰りで疲れていて、家に帰るとその日の夜ご飯はお好み焼きでした。私はお好み焼きが大好きなので、とても嬉しくて疲れが吹っ飛んでいった、ということを伝えたいです。

リキッド粘土を撒き散らしたり、網のようなものにカラフルな色をつけました。また、マーブリングなどで喜びが想像できそうなピンクや黄色を使いました。

【生徒5】

放課後のたのしみ

学校が終わり、宿題などやるべきことを終わらせたあとに自分の楽しみがやってくるときの感情。好きなことに夢中になっていること。

自分の世界に入り、外の世界から遮断されているように表現したくて、網のような物を使い外から遮断しているように見せました。そして黒やグレーなどの暗い色を入れないようにして、明るくしました。そして、白とリキッド粘土を混ぜて装飾物を塗りました。

9.授業を終えて

成果としては、表現することに対する抵抗感を少しながら下げることができたことだと考える。はじめは「抽象的」な表現に抵抗感を感じる生徒もいたが、徐々に自由な表現を楽しみながら制作する生徒が増えていた。また、いわゆる「上手い」「下手」の価値観ではない多彩な表現の面白さに気づき、自主的に他の生徒と情報交換をしながら授業に臨む様子が印象的であった。

課題としては、はじめの抵抗感をいかに早い段階で解消し、内発的動機付けができるかである。はじめの題材との出会わせ方にもう少し工夫の余地があったと感じている。その上で、発想の段階を深く掘り下げることができると、もっと多彩な表現につなげられたのではないかと考える。さらに、イメージを具現化していくための手立てを提示しきれなかった。そのため、制作する際になかなか形に出来ずに苦労している生徒も見られた。

概ね、課題は多く見られたが、表現すること自体に苦手意識を感じている生徒が表現を楽しみながらできていたことが授業者としては嬉しく思った。

幸せなことに、「先生の美術なら授業に出る」と言ってくれる生徒がいる。ほかの教科では授業を受けられない生徒でもやってみようと思えるのが美術の素晴らしいところではないかと考えるようになった。どの生徒も本当は自分を知ってほしいし、もっと表現したいと思っているのだと感じる。これらは生徒自身の自己肯定感につながるものだと思う。

生徒たちがそうした思いをかたちにできるようにするためには、教師側の工夫も必要である。ここ数年は、多様な発想を促すために、場合によってではあるが、イヤホンを着用して没入しながら制作できる環境をつくるなど、美術室内の自由度を高めることを心がけている。もちろん制約をすることで導き出されるものもあるが、美術を苦手としている生徒にとってはある程度の自由は安心感があり、本人がリラックスできる環境でこそ本当の自分の表現ができるのではないかと思う。

VUCAの時代である昨今、様々なものの中から本質的に何が大切なのか、自分は何をしたいのかを内省的に考えたり、他者の考えに触れたりする機会を設けられる顕著な教科が美術だと考えている。YouTubeやその他ネット配信サービスなどの普及にあたって、見る、聞くといった時間が多くなり、「絵を描く」などの「表現する行為」そのものを行う機会が少なくなったように思う。表現すること自体への抵抗感をもっている生徒が多くいる。様々なツールを使っていくことは、多彩な表現に繋がり非常に効果的である。一方で、素材そのものに触れることが少なったように感じる。日頃から様々な素材に触れ、様々なツールを使っていれば、多彩な表現に繋がり、抵抗感なく表現を楽しめることだろう。小学校図画工作科の授業などをみていると、子どもたちは本質的に、あらゆるモノと対話し、表現しようとする力をもっているように思う。中学校になると、知的な理解力が高まる中で、「表現すること」自体への意欲や興味はだんだん薄らぎ、抵抗感すらみられる状況にある。どこかで「美術=上手に絵を描く」のようなイメージをもってしまい、苦手意識が膨らんでいくのではと考える。しかし、これからの時代において「表現する力」は不可欠だと思っている。美術の授業を通して、自分の思いを「表現しようとする力」を育んでいければと考えている。

そうした学びの機会を、どんな生徒であっても保証していきたいと思っている。今後も、誰しもがより楽しいと思える美術の授業ができるように研鑽を積んでいきたい。