中学校 美術

中学校 美術

1.題材名

「芸術作品のつぶやき」(第2学年/7時間)

2.題材設定の理由

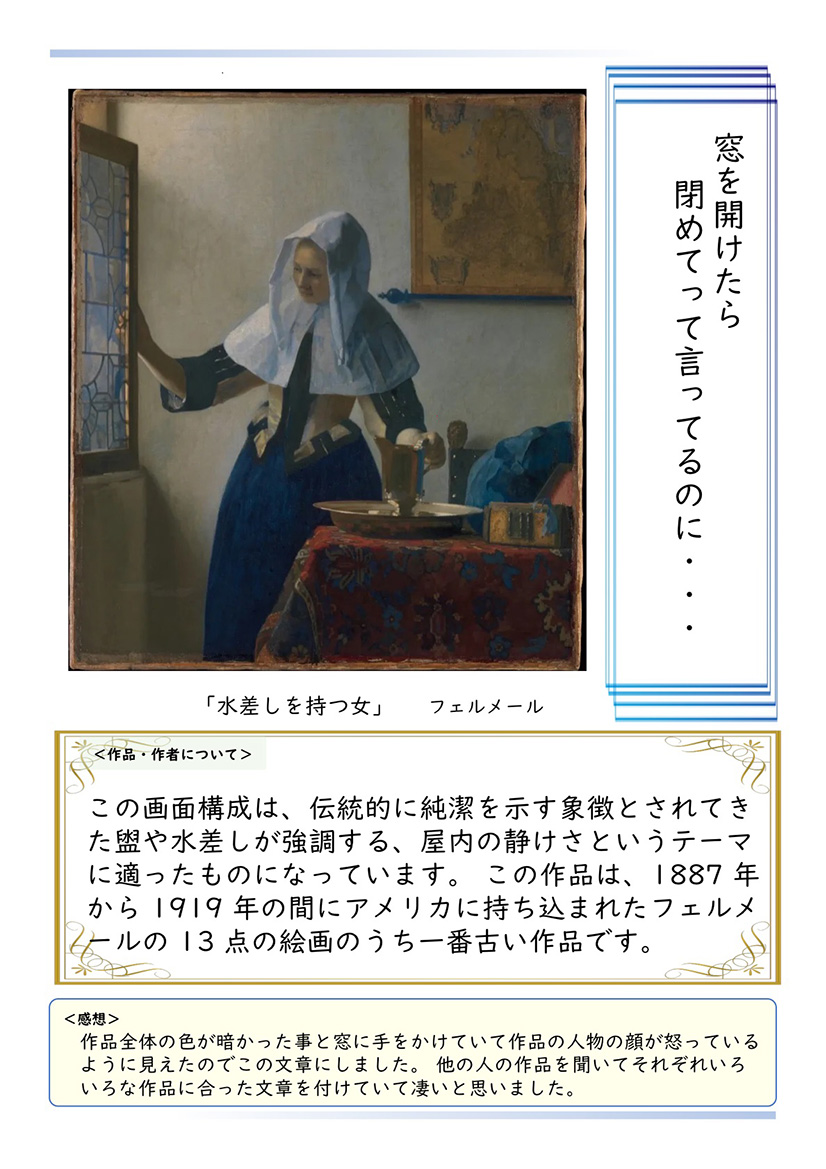

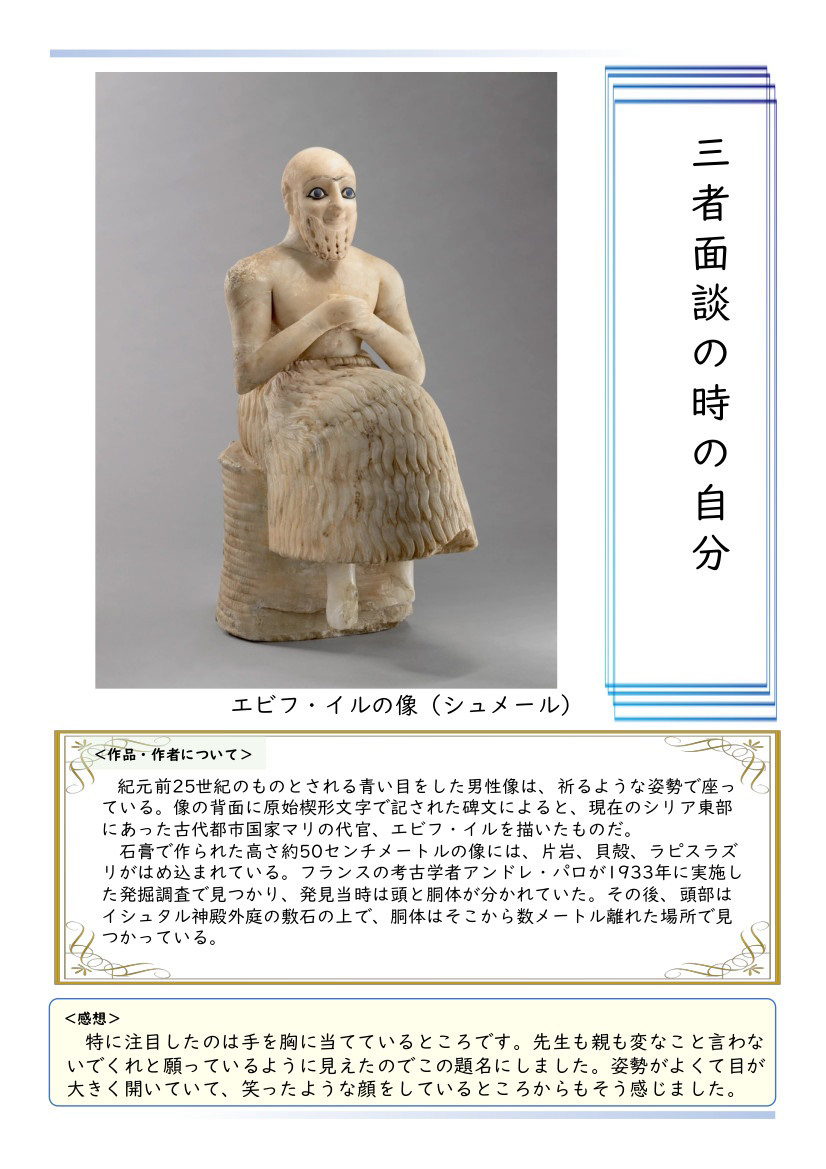

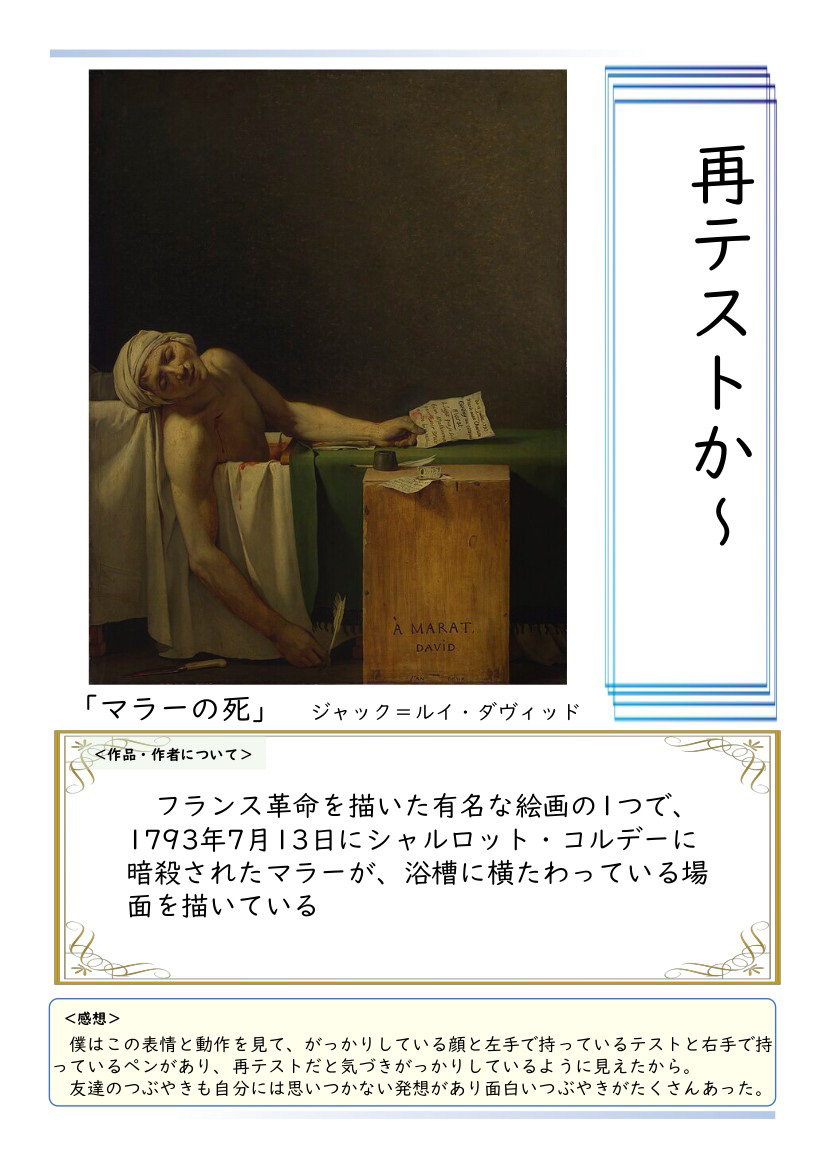

「美術館を訪れた人の多くが、“作品を見る(鑑賞する)時間” より、“作品のキャプションや解説などの表示を見ている(読んでいる)時間” のほうが長い」といったことを、最近よく見聞きする。確かに、生徒に聞くと作者名や作品名を “知識” として知ってはいるものの、作品自体をじっくりと “鑑賞する(味わう)” ことが少ないように感じた。このことから、生徒の素直な感性で作品と向き合い、自分なりの魅力や面白さを見出すことで、美術作品に親しみをもってもらいたいと考え、実践した。

3.準備(材料・用具)

4.学びの目標

作品の造形的な特徴などに着目し、効果や全体のイメージなどを捉える。

自分の価値意識や造形的な視点をもって作品から想像を広げ、美術作品の見方や感じ方を深める。

作品の造形的な特徴から想像を広げることに関心をもち、意欲的に鑑賞に取り組む。

5.評価規準

知 形や色彩、構図などの造形的な特徴や、それらが感情にもたらす効果などを基に、全体のイメージで捉えることを理解している。

鑑 対象の形や色彩、表情や動作などに着目し、それらから得た気づきを自分の生活や経験などと照らし合わせ、連想される言葉を考えるなどして、見方や感じ方を深めている。

態鑑 美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に作品の造形的な特徴から想像を広げるなどの、鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

6.指導のポイント

本題材は、美術作品を観た印象を自分の生活経験と照らし合わせながら作品に適したつぶやきを考える活動を通して、作品と対話し深く味わうことをねらいとしたものである。美術作品を “実生活の一場面” と重ね合わせることで、その作品が自分の生活場面のどのような状況に近いのか振り返りながら没入感をもって作品と向き合うことができ、美術作品をより身近に魅力を増して感じられ、作品を鑑賞することの面白さを引き出すことができる。

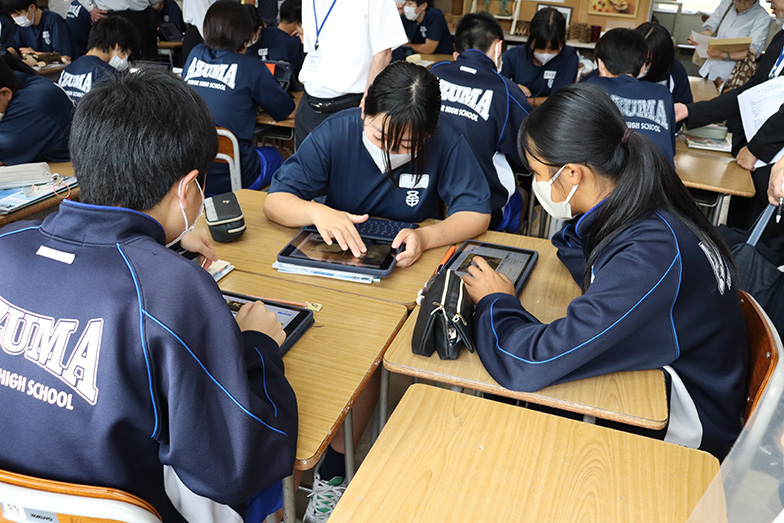

授業全体を通し、作品の検索、ワークシートへの記入、文章の考察には各自のタブレットを用いる。タブレットを使用することで作品画像の拡大ができ、作品の細かな部分をより詳しく観察することが可能である。

導入時には、本題材の理解や、言葉の連想のしやすさから「モナ・リザ」と「鳥獣人物戯画」を用い、描かれている人物や対象の表情や動作などから連想される言葉「つぶやき」を考えさせる。次に複数の作品の中から班で1つ選択(抽選)し、その作品に含まれる「造形要素(造形的な特徴)」を手掛かりに読み解き、項目ごとに感じたことや印象を書き出させることで、作品への思考を深めさせる。各自が感じ取ったことは、班で持ち寄り、互いの感じ方の違いを確認したり、共感が得られるかを確認したりする話し合い活動を通し、班の「つぶやき」として一つにまとめさせる。

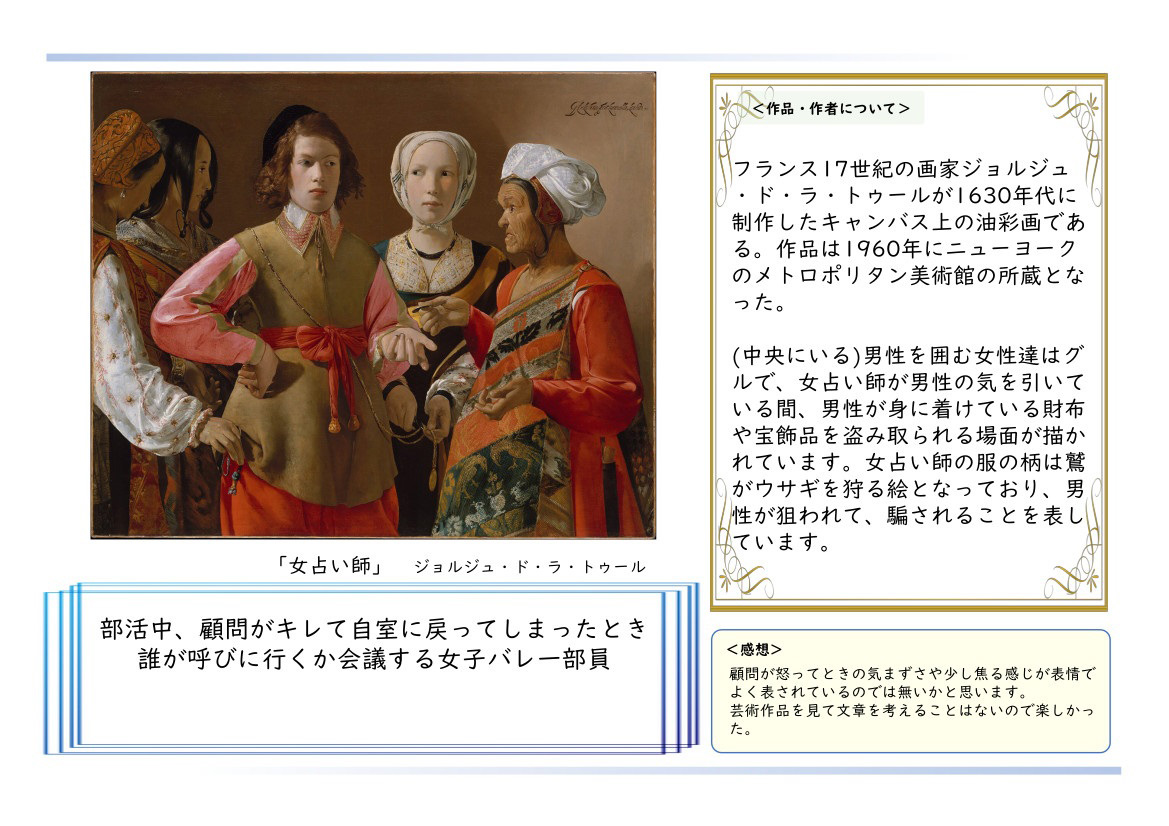

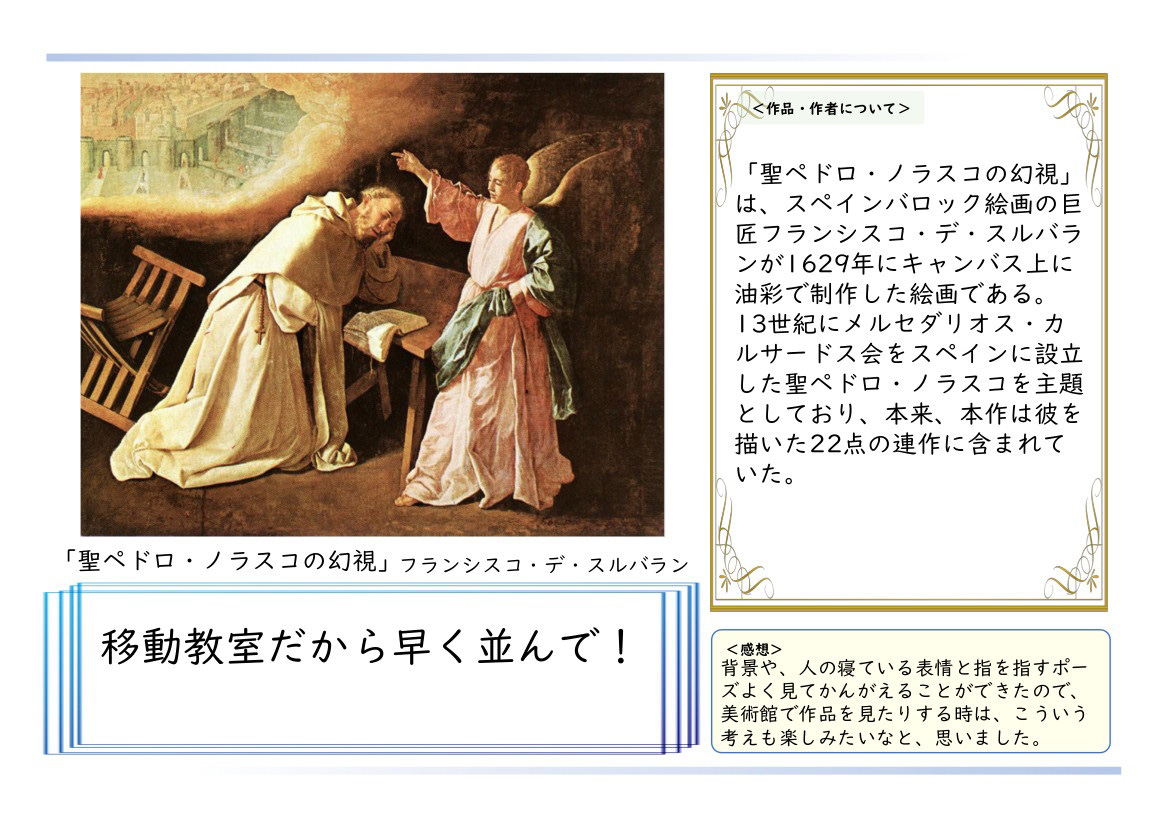

その後、個人で検索した作品から「つぶやき」を考える活動に移るが、作品を検索する際には、単に面白可笑しい作品などを探すことにならないよう、国内外の主要な美術館や博物館を提示し、先ずはそれらの収蔵作品から鑑賞するよう伝える。描かれている人物を自分自身のみならず、友人や家族に置き換えたり、情景を生活場面に照らし合わせたりするなど、様々なことを連想させ、「どのようなときにこのような表情(場面)になるだろうか」と生徒に問うことで、自問自答しながら作品を探せるようにする。作品に添えるつぶやきについては、造形的な特徴から感じたことを基に考え、共感を得られるものになっているか、時折周囲の友人に意見をもらいながら、できるだけ端的にまとめるよう伝える。最終的に、選んだ作品や作者についてまとめることで本来の作品の意味や作者の意図を知り、より作者や作品に対する興味関心を高めさせる。

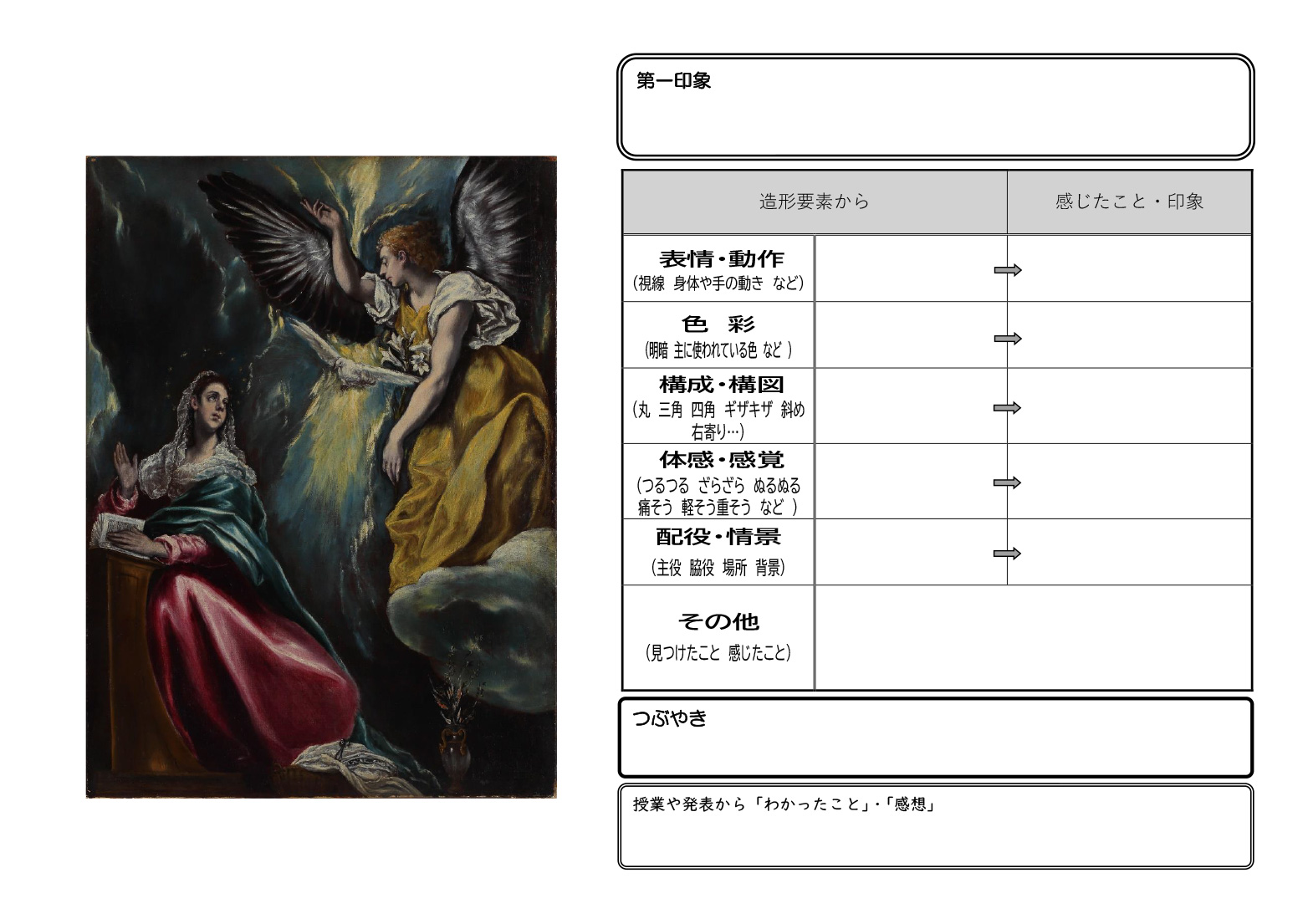

①2時間目:「造形要素を手掛かりに作品を味わう活動」のワークシートと作品群

・東洲斎写楽「中島和田右衛門のぼうだら長左衛門と中村此蔵の船宿かな川やの権」

・エル・グレコ「受胎告知」

・カラヴァッジョ「トカゲに噛まれた少年」

・クニップ「ピアノレッスン」

・フェルメール「青衣の女」

・興福寺蔵「沙羯羅像」

・ゴッホ「馬鈴薯を食べる人々」

・ホッパー「ナイトホークス」

・深澤幸雄「小鳥紳士」

・イリヤ・レーピン「トルコのスルタンに手紙を書くザポロージャのコサック」

②3時間目:作品検索先の美術館・博物館

・東京国立博物館

・国立西洋美術館

・ロンドン・ナショナル・ギャラリー

・ルーヴル美術館

・オルセー美術館

・ウフィツィ美術館

・メトロポリタン美術館

・シカゴ美術館

・プラド美術館

・エルミタージュ美術館

7.題材の指導計画

時 |

学習活動の流れ |

◆:指導上の留意点 ◎:評価方法 |

|---|---|---|

1 |

【提示作品の鑑賞(個人)】 |

|

○題材を把握する。 |

◆他人を揶揄したり、不快を与えたりするような文章にならないよう注意させる。 |

|

2 |

【くじ引きで選んだ作品の鑑賞(個人→班)】 |

|

○班になり、複数の作品の中から、くじ引きで鑑賞する作品を一つ選ぶ。 |

◆くじ引きによる選択とすることでゲーム性を加え、興味関心を高める。 |

|

○「造形要素」を手掛かりに、作品にぴったりだと思う言葉「つぶやき」を考える。 |

◆考えた言葉が、作品のどこから導き出されたのか都度確認することで、造形的な見方・考え方を働かせるように促す。 |

|

○班内で紹介し合うとともに、班としての「つぶやき」にまとめる。 |

||

3 |

【テーマに沿った鑑賞作品の選定】 |

|

○国内外の美術館や博物館の収蔵作品から、「日常生活」を連想させるような作品を複数点選び、画像をタブレット内のワークシートに保存する。 |

◆検索先を指定した展示施設に限定することで、単に面白可笑しい作品などを選ぶこと、危険なサイトへのアクセスを防ぐとともに、美術館や博物館に興味・関心をもってもらう。 |

|

4 |

【テーマに沿って選んだ作品の鑑賞(個人)】 |

|

○既習の「造形要素」について再度確認し、前時に選んだ作品を鑑賞して、感じ取ったことやその理由をワークシートに記入する。 |

◎知【ワークシート】 |

|

○それぞれの作品について、「造形要素」を手掛かりに「つぶやき」を考える。 |

◆時折周囲に意見を求めるよう伝え、伝わりやすさや共感が得られているかを確認し、推敲を重ねるよう促す。 |

|

6 |

【作者や作品についてまとめる】 ○前時で1つに絞った作品について、インターネットや教科書・資料集などで、作者や主題、制作の背景などを調べる。 |

|

7 |

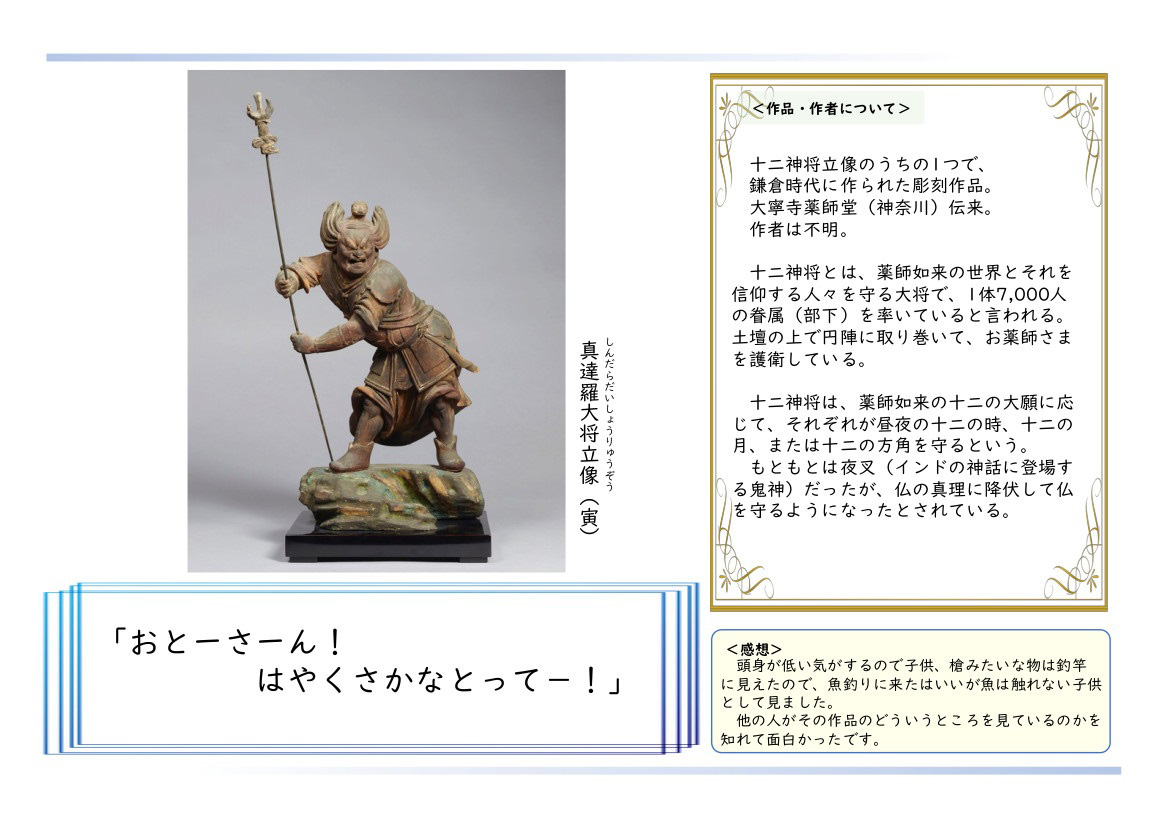

【互いの「つぶやき」を鑑賞する】 ○班でお互いの「つぶやき」を相互鑑賞する。 |

◆「つぶやき」の紹介の際には、作品のどのようなところから考えたのか説明させることで、造形的な見方・考え方を働かせるように促す。 |

8.授業を終えて

これまでの鑑賞の授業では、特定の作品や作家、分野について学習することが多く、その内容も生徒の興味関心を高めるには充分と言えるものではありませんでした。今回の鑑賞「芸術作品のつぶやき」では、違った視点から芸術作品を味わったことで、作品の面白さや親近感を感じ、今までよりも生徒の美術に対する興味関心が高まったと感じました。

2時間目の班による鑑賞活動の授業では、互いに感じ取った事柄を共有したことで、新たな視点や感じ方、作品の魅力の気付きにつながりました。エドワード・ホッパーの「ナイトホークス」を鑑賞した班は、当初「背景が暗いし、店内が明るい。人物も少ないから時間帯は夜の12時頃である」と読み取ったのですが、話を深めていく中で、「夜の12時にしては外にも店の中にも人がいなさすぎる。だから、夜中ではなく明け方なのでは?」と、さらに視点が深まるのが見て取れました。エル・グレコの「受胎告知」の作品には、「本を広げているから“勉強している”」「(右側の人物は)きれいな黄色の服を着ているし、手を挙げて呼んでいるようだ」と動作や表情、色彩感情を基に「勉強中の姉となんとしても遊びたい妹」という微笑ましい言葉を添えた班もありました。

また、「つぶやき」の推敲中も周囲の友人に反応を聞きながら言葉を選んだり、自分の文章に共感を得られたことで嬉しそうに微笑んでいたりする姿も多くみられました。

“つぶやき作品” の生徒の感想を見てみると、「今までこんなに多くの作品を見る機会がなかったので面白かった」「作品と言葉を組み合わせることで、作品の面白さが増した」や「作品を見ることは難しいと思っていたけど、これからはいろんな見方で作品を見ようと思いました」といった記述が多くありました。

「美術」の面白さや魅力は “自由な発想” と、それらを受容できる “幅の広さ” にあると思います。今後もこの鑑賞活動を含めた制作活動を通し、周囲とのつながりや、自己肯定感を育んでいきたいと思います。

ColBase(https://colbase.nich.go.jp/

ColBase(https://colbase.nich.go.jp/ )をもとに作成

)をもとに作成