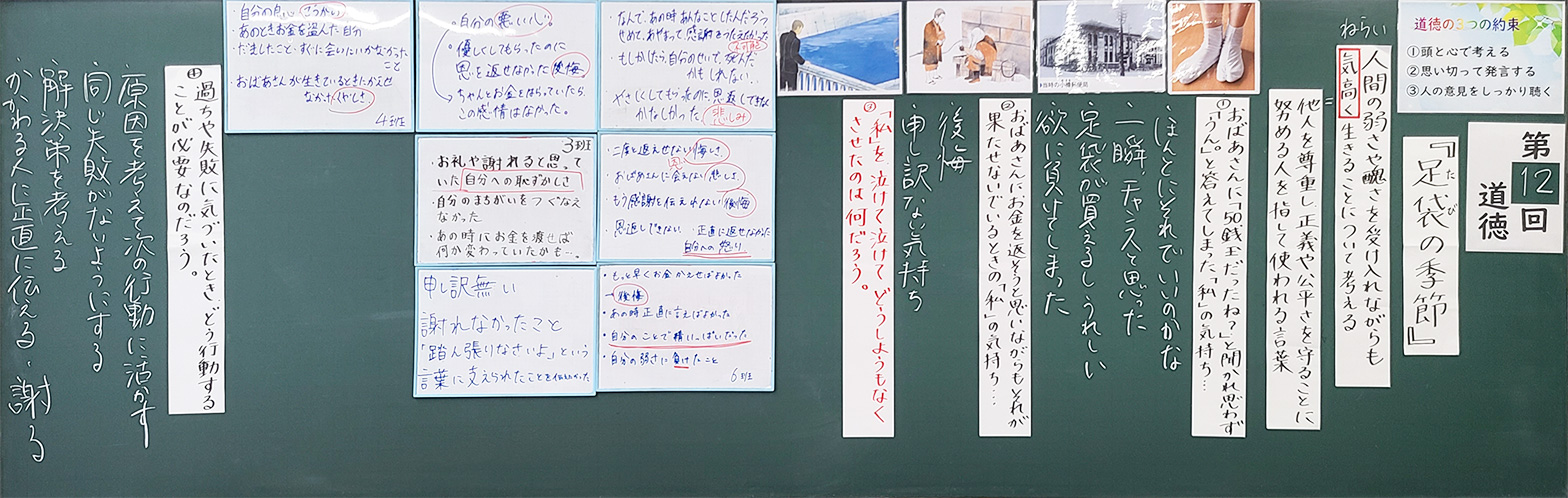

中学校 道徳

中学校 道徳

1.はじめに

この実践事例は、日本文教出版主催の道徳セミナーで使用する授業映像用に取り組んだものです。道徳の授業の撮影依頼を初めて受けたのが春の終わる頃でした。新しい学校に赴任してすぐでしたが、経験したことのないことに挑戦したい!と考えている私にはとてもありがたいお話で、何よりも、日本文教出版のセミナーで自分の授業を使ってもらえることが光栄でした。また、セミナーで付属学校などではなく一般の公立中学校の映像は使われたことがないと聞き、「生徒にも自分にも初めての経験になる!」と、興奮した気持ちで準備を進めました。

選んだ教材は「足袋の季節」。自分が好きな教材を選びましたが、誰かに見てもらうことを想定しての指導案作成に苦労しました。導入から終末までを、50分間に収めることが難しく、これまで「書くこと」も大切にしていた授業展開を「話すこと」を中心にして、長文の教材は朝の会で事前に読んでおくという手法を取り入れました。

授業を撮影していただいたのは9月末で、その時期には生徒たちとも関係づくりができていたので、ペアワークやグループワークなど、生徒はいつも通りの様子で授業に参加してくれました。目の前の生徒とはまだ半年の関わりでしたが、授業者を信頼して、安心して発言してくれる雰囲気が醸成されつつあることが分かり、うれしかったです。

その後、冬に2回開催されたセミナーに登壇させていただきました。セミナーでは反省ばかりの時間となりましたが、この実践事例の執筆まで約1年間をかけて、1つの道徳教材に触れられたこと、多くの方々にご助言をいただきながら、研さんに励めたことに感謝しています。

2.教材について

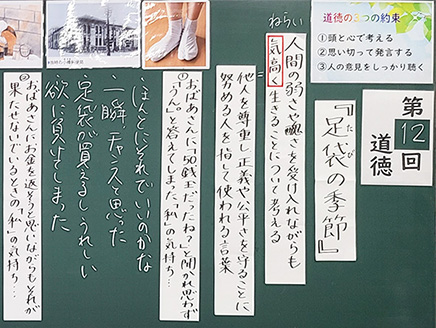

貧しい老婆から釣銭をごまかし良心の痛みに悩む主人公「私」は、後年、謝罪に訪れますが、老婆はすでに亡くなっていました。「私」が貧困と寒さに耐えきれず、釣銭で足袋が買えると考えた罪と後悔、そして謝って楽になろうと思っていた自分の弱さを糧に、「おばあさんにもらった心」を人生に前向きに生かしてきた姿勢に学ばせたいです。なお、1920年代の話であるため、20銭ほどの「足袋」の価値や、極寒の小樽の街について生徒に理解させる必要があると考えました。

3.実践事例

(1)教材名

「足袋の季節」(『中学道徳 あすを生きる2』日本文教出版)

(2)主題名

強く気高く生きる(内容項目:D-(22)よりよく生きる喜び)

(3)本時のねらい

人間の内面にある弱さや醜さに向き合って自分を奮い立たせ、強さや気高さに変えることで自己を肯定して生きていけることの自覚を通して、人間として生きる喜びを見いだそうとする態度をつちかう。

(4)展開例

段 |

学習活動 |

主な発問と予想される生徒の反応 |

指導上の支援・留意点 |

|---|---|---|---|

授業まで(朝読書の時間)に教材を読む時間をとる。 |

|||

導 |

1 「私」の当時の生活状況を考える |

○「私」は日々どのような生活をしていたのだろう。 |

○あらすじを確認する。 |

展 |

2 教材「足袋の季節」の内容について考える |

|

○下宿先のおばが給料のほとんどを取ってしまうことに目を向ける生徒もいるが、多くは、中心の問題である釣銭のごまかしに注目する。主人公が思わず「うん。」と答えてしまうことの背景にある、貧しさや寒さをしっかり捉えさせる。 |

|

○思わず釣銭をごまかしたこと、「足袋が買える」という心に負けて謝りに行けなかったこと、おばあさんが自分を励ましてくれたと都合よく考えていたこと、謝れば許されると考えていたことに、「私」の心の弱さがあった。こうした人間の弱さ、醜さは誰にでもあることを自覚させる。 |

||

|

○「私」が橋の上で自分の弱さと向き合って乗り越えようとしたことをおさえ、「乗り越えていく」ことの意義や意味を考えさせる。 |

||

3 「私」の考えを自分の生き方に生かす |

|

○おばあさんの死は絶対で、二度と許しを請うことはできなくなった。仕方なかったと考えずに、「おばあさんがくれた心を誰かに差し上げなければ」という「私」の心に深く共感させる。 |

|

ま |

4 学習を振り返る |

||

5.まとめ

自分の授業を誰かに見られる、見てもらえる機会を大事にしなければならないと感じました。今回、自分の授業映像を見て、多くの発見がありました。指導案だけでなく、自分の話し方、教室内での立ち位置、生徒との距離、間の取り方など、授業そのものを俯瞰することがとても大切です。多くのことを伝えたいと思っている授業者には「生徒を信じて、黙って待つ」ことが難しく、だからこそそれができるように努めなければならないと反省しています。

そして、どんな授業も日々の生徒との関わりとつながっているということも再認識できました。生徒と関わってきた時間だけが重要なのではなく、どれだけ本気で向き合っているのか、その思いの深さが生徒たちに安心感を与え、自己開示できる空間づくりにつながります。

熟考された指導案と、そこに授業者と生徒との思いが重なって、生徒の記憶に残る素敵な道徳授業が成立するのだと思いました。