小学校 社会

小学校 社会

※本実践は平成20年度版学習指導要領に基づく実践です。

1.単元名

「明治の国づくりを進めた人々」

2.目 標

黒船の来航,明治維新,文明開化,大日本帝国憲法の発布とそれらにかかわる人物の働きについて,年表や写真,絵画などの資料を活用して効果的に調べ,我が国が欧米の文化を取り入れつつ,廃藩置県や四民平等などの諸改革を行い,近代化を進めたことがわかるとともに,それらにかかわる人物の願いや働きについて思考・判断したことを適切に表現する。

3.評価規準

○社会的事象への関心・意欲・態度

黒船の来航,明治維新,文明開化,大日本帝国憲法の発布とそれらにかかわる人物の働きに関心をもち,進んで調べようとしている。

○社会的な思考・判断・表現

黒船の来航,明治維新,文明開化,大日本帝国憲法の発布とそれらにかかわる人物の動きについて,学習問題や予想,学習計画を考え表現するとともに,我が国が欧米の文化を取り入れつつ,廃藩置県や四民平等などの諸改革を行い,近代化を進めたことや,それらにかかわる人物の願いや働きについて思考・判断したことを,言語などで適切に表現している。

○観察・資料活用の技能

黒船の来航,明治維新,文明開化,大日本帝国憲法の発布とそれらにかかわる人物の働きについて,年表や写真,絵画などの資料を効果的に活用して必要な情報を集めて読み取り,ノートや作品などにまとめている。

○社会的事象についての知識・理解

明治政府が,廃藩置県や四民平等などの諸改革を行い,欧米の文化を取り入れつつ,近代化を進めたことがわかっている。

4.本単元の指導にあたって

本単元では,単元を通し,地域教材(地方)と教科書教材(中央)が行き来する場面を多く設定している。郷土の人々の暮らしぶりや先人たちの偉業を知ることで郷土に関心と誇りをもたせるとともに,教科書で学習する歴史的事象と地域の歴史的事象とを関連させながら考えさせることにより,歴史的事象を身近に感じてもらいたいと考えている。

また単元の最後に,明治政府の行った諸改革を評価し,討論後に,「自分だったら明治政府の諸改革をどのように改善するか」を考えさせる場面を設定している。価値判断や意志決定をさせることにより,歴史的事象を多面的・多角的に考察し判断する能力や公民的資質を育成したいと考えた実践である。

5.単元の指導計画

|

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|---|---|---|

|

1 |

江戸時代と明治時代の変化を捉え,明治維新の改革の大きさに興味・関心をもち,学習問題を考え表現することができる。 |

○写真「弘前にある,江戸時代と明治時代の建造物」を見比べて,気づいたことなどについて話し合う。 |

|

2 |

文明開化にかかわる様々な資料から,文明開化によって人々の生活や意識に変化が現れたことを読み取り,まとめることができる。 |

○年表「都市部と弘前の文明開化」を見て,話し合う。 |

|

3 |

日米修好通商条約が,国内生活を混乱させ幕府への不満を募らせたことや,江戸幕府よりも強い政府が必要と考えた若い武士たちが明治維新を進めたことを理解することができる。 |

○写真「野辺地戦争戦死者の墓所」を見て,話し合う。 |

|

4 |

明治政府の行った諸改革を相互に関連づけて考え,大久保利通らが富国強兵を進めるために国の財政を安定させようとしたことを表現することができる。 |

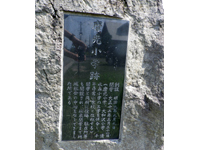

○写真「磨光小学跡記念碑」を見て,話し合う。 |

|

6 |

政府の改革に不満をもつ人々の行動が,反乱から言論へと変わっていったことを,国会開設に尽くした板垣退助の願いや行動と関連づけて考えることができる。 |

○改革の問題点とそれにより影響を受ける人々について考え,発表する。 |

|

7 |

伊藤博文がつくった大日本帝国憲法の特色について,資料を活用して調べ,まとめることができる。 |

○大日本帝国憲法と各地の憲法案を比較し,話し合う。 |

|

8 |

明治政府の行った諸改革について根拠を明確にして評価するとともに,自分が明治政府の役人だったらどのような政治を行うか,自分なりの考えをもつことができる。 |

○明治政府の行った諸改革について,政府側と国民側それぞれの立場から,江戸時代と比較しながら根拠を明確にして評価し主張する。 |

6.本時の学習(4/8)

①目標

○明治時代の小学校の様子について,学区の小学校跡記念碑や当時の資料などをもとに必要な情報を読み取り,ノートなどにまとめたり発表したりすることができる。

○明治政府の行った改革(学制)のねらいや内容,問題点について,理解することができる。

②学習展開

|

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

|

○写真を見て,気づいたことなどについて発表する。 |

○写真にじっくりと向き合わせることで,郷土史へ興味・関心をもつようにしたい。 |

・学区地図 |

|

○学習問題をつかむ。 |

○小学校ができる前には寺小屋があったことを想起させることで,なぜ学校をつくる必要があったのか疑問をもつようにしたい。 |

|

|

明治になって,なぜ小学校ができたのだろう。また,人々の生活はどのように変わったのだろう。 |

||

|

○自分の予想を書いて発表する。 |

○既習事項をもとにして予想させることで,予想の内容がより具体的になるようにしたい。 |

|

|

○明治時代になって小学校ができた理由を,教科書や資料集で調べ発表する。 |

○<改革名><ねらい><内容>に区分したワークシートを活用することで,調べ学習を容易にするとともに,知識の定着を図りたい。 |

・ワークシート「明治政府の諸改革」 |

|

○二つの絵画を比較させ学制の内容がいまの時代に受け継がれていることに気づかせることで,明治政府の改革に対しプラスのイメージをもつようにしたい。 |

・絵画「江戸時代の寺子屋の様子」 |

|

|

○表を見て,明治9年の3校の様子について気づいたことなどを発表する。 |

○磨光小学は,一部屋だけ校舎として借用し,それも約6m×約8mの小さなものであったことを補足することで,明治時代に対する華やかなイメージとのギャップから疑問をもつようにしたい。 |

|

|

○当時の青森県や全国の就学率を予想する。 |

○「就学率」の意味について確認する。 ○明治政府が目指した就学率100%を達成するのに,約30年かかったという事実を伝えることで,なぜ達成が困難だったのか疑問をもつようにしたい。 |

|

|

○就学率が低い理由を,改革の<問題点>としてワークシートに記述させることで,単元最後の評価や問題点の改善につながるようにしたい。 |

・ワークシート「明治政府の諸改革」 |

|

|

明治になって学校ができたのは,すべての子どもに教育を受けさせるために政府が学制を公布したからだ。 |

○前時で自分なりに考えた改革を想起させることで,明治政府の行った諸改革について知りたいという意欲をもつようにしたい。 |

・ワークシート「明治政府の諸改革」 |

|

○明治政府は学制の他にどのような改革を行ったのか,教科書や資料集,年表を使って調べる。 |