情報科プラス(情報)

情報科プラス(情報)

CONTENTS

連載企画【情報の流儀】

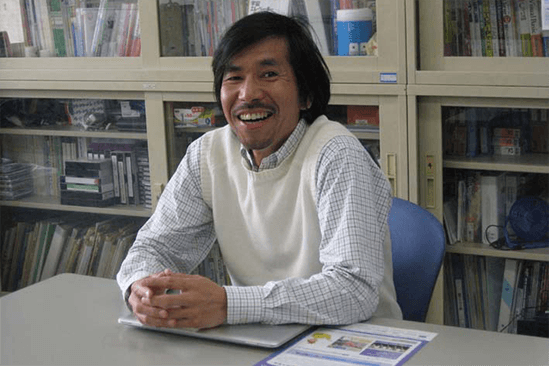

小林道夫 教諭(神奈川大学附属中・高等学校)

Web限定コンテンツ

情報の流儀+interview >>>Webページ下部へジャンプ

連載企画【授業のネタ帖】

情報科教諭に聞いた 授業に使いたい厳選5サイト

Web限定コンテンツ

- Q

- 先生のまわりには常に人が集まる印象がありますが,先生ご自身,そうした意識はありますか?

- A

- わたしに集まってくるかは別にして,「一人でやることには限界がある」という考えはあります。仕事である以上,当然好きなことばかりやっているわけにはいかないし,独身ではなく家庭を持てば,奥さんのご機嫌も取らないといけないし(笑),ますます時間は限られてくる。大人になればなるほど時間が少なくなる。時間だけでなく,アイディアにしても同じ。何か事を行うためには,人と協力し,人に助けてもらうことが大事だと考えています。

- Q

- そうして築かれた人間関係のなかで、先生はやりたいことを本当に楽しそうにやられているように見えますがいかがですか?

- A

- 「そんなことはないですよ。毎朝学校に来るのがツラくて,ツラくて……。朝『学校に行きたくないなぁ』ってボヤいていたら,子どもに『パパ頑張らなきゃいけないでしょ』って諭されたりして。『じゃ,がんばる』って返事するんだけど,うちの子どものほうが先生の素質があるんじゃないかな」。

- Q

- (笑)。先生の学校には,先生が思い描かれる理想の学習環境が高い水準で実現されていますが、ここに至るまで紆余曲折,ご苦労もあったかと思います。いまの環境を得られた最大の要因はどこにあるとお考えですか?

- A

- 「やりたいことをやるという点では,さっきの話と重なる部分がありますが,最初からすべてがうまくいっていたわけではありません。情報科の先生は,学校に一人しかいないケースが多いと思いますが,すべてを自分一人で決めていかなければならない分,授業に対する意識もプライドも高い。それは,良いところでもあり,悪いところでもある。自分でいえば,昔は一人ですべてをやってやろうと思っている時期がありました。大学を出てから30代の前半ぐらいまで。自由である分,責任も重いので,研究会や研修などに出かけては意欲的にいろんなことを吸収し,その一方で,周囲には「情報教育が大事なんだ!」とまるで説得するかのように,強く主張していたところがあります。周囲が無理解だと感じれば感じるほど,声を大にして。だけど,声高に叫べば叫ぶほど,周囲の拒否反応というか,その声を消そうとする力はどんどん大きくなっていく。情熱だけでは,まわりはついて来ないということを強く感じた時期でもありました。改めて,周囲を見回してみても,情熱を持って,何かをはじめても,残念ながらいつのまにか止めてしまっているというケースが多く見られます。大事なのは,まわりがどう思っても,まずは自分が信じることをやり続けること。そして,結果を常に出すこと。それを続けることで,周囲の人たちが自然と手を貸してくれるようになったという実感はあります」。

- Q

- 先生は子どもたちに学びたいと思わせるきっかけを与えるのが先生の役割だとおっしゃいました(『情報科+』本誌にて)。それができれば子どもたちは自分たちで勝手に学んでいく。情報こそ,それが重要だともおっしゃいました。そのあたりのことについてもう少し詳しく聞かせていただけないでしょうか。

- A

- 先程の情熱だけでは周囲はついてこないという話ではありませんが,相手の意思,自立した学びの意識がなければ,何を訴え,教えても身に付きません。いま,ある予備校では,教えるべき内容をDVDに収録して,それを配っている。それで志望大学に高い確率で合格するわけです。生徒にその気があれば先生でなくても,DVDで十分なわけです(笑)。つまり,教えるべき内容を教えることは,誰にだってできるわけです。情報科に限る話ではありませんが,「学びたい」という意識をいかに与えられるかということ,それが先生の役割ではないかと。情報科には,情報活用の実践力,問題解決能力の育成という教科の学習目標があります。これは,まず学習者の意思がなければ成り立ちません。ソフトウェアの操作方法だったり,単なる技術や知識を理解させることとは,別の次元の話です。情報を活用しよう,情報を発信・表現しよう,問題を解決しようというのに,本人の意思がなければ,教えても身に付くはずがありません。だから情報科こそ,やる気にさせることが重要だという意味です」。

- Q

- 先生のシラバスを拝見すると,映像制作に,ロボット制作・プログラミング,それに,Web制作コンテンスト「ThinkQuest JAPAN」への参加を前提としたWeb制作実習など,生徒の意欲も能力も求められるタフな実習が1年に3つも組み込まれています。ご指導も大変だと思いますが,子どもたちに動機づけをおこなうために意識されていることがあればぜひ教えてください。

- A

- 子どもたちにとって「できない」ということに対する不安は想像以上に大きいものです。親や先生に対して「認められたい」という欲求も同様です。そのため,「失敗をしたくない」,「失敗して親や先生に『できない子』と思われたくない」という意識が強く,なかなか新しいことにチャレンジできません。新しいことに対しては,まず間違いなく,躊躇します。だから,その不安をいかに解消するかが大切です。だから「できなくなったら止めたらいいんだよ」と言ってあげます。先程の「継続すること」の話と矛盾するようですが,失敗に対する恐怖心への対処は大切で,それは常に意識しています。とにかく,間口を広げてあげること。このとき先輩の成功例とか,活躍している様子を話してあげると,子どもたちの関心も高まります。そして,何より,先生自身が楽しそうにしている様子を『演技でも』見せてあげることが重要だと考えています」。

- Q

- 最後に,先生は,ご自身の授業・指導で子どもたちに何を得てほしいとお考えですか? あるいはどのような先生でありたいとお考えですか?

- A

- 「実社会に出たときに,自分でやりたいことを見つけられて,何かに夢中になれる力を養ってほしいと思っています。そのためには,自分で問題を発見し,考え,解決するための力が不可欠ですし,コミュニケーション能力なども問われます。そうした力を授業で身に付けてほしいですね。そして先生になったからには,人生の選択に迫られたときに,そういえばあの先生はああいっていたなぁと思い出してもらえる,記憶に残る先生でありたいとは考えています」。

「小林先生を知るモノ語り」+

学校

神奈川大学附属中・高等学校は,神奈川大学の創立者である米田吉盛氏が,1984年に開校。「質実剛健・積極進取・中正堅実」を進学の精神とする,中高一貫校の進学校。 同校は,24年前から,先駆的に「情報教育」に取り組み,「情報教育推進校」として注目を集めてきた実績がある。同校には6つの教育目標があるが,そのひとつに「情報化社会への対応」を掲げ,情報を選択する力,情報を生み出す力を育成するとしている。

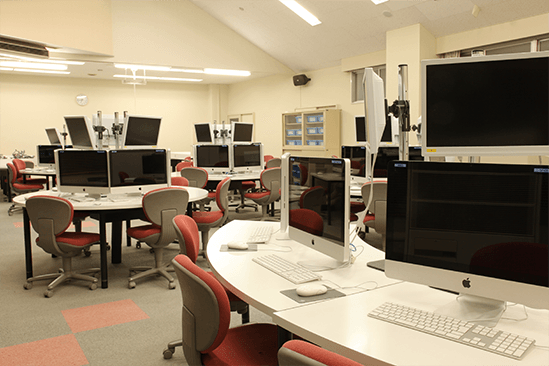

コンピュータ教室

iMacが幾何学模様を描くように配置されたコンピュータ教室。テーブルは,iMacのサイズに合わせて特注されたという(現在、iMac21.5インチモデルが40台設置されている)。生徒は,時間を問わず,自由に出入りでき,iMacに触れることができる。また,この教室とは別に,Windows機専用のコンピュータ教室もある。さらに,いずれの教室にもAdobe 社の「Adobe Creative Suite」がインストールされ,デザイン,Web,ビデオ,画像処理において,実社会でプロが行うのと同等の制作環境が整えられている。

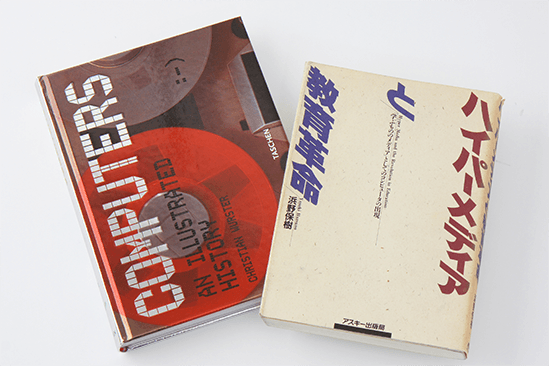

愛読書

写真左:「Computers : An Illustrated History」Christian Wurster(Taschen)

「タイトル通りコンピュータの歴史を豊富な写真で紹介した本。エディトリアルデザインもさることながら, Machintoshの名機がたくさん載っています。いまだに何時間見ていても飽きません」。

写真右:「ハイパーメディアと教育革命」浜野保樹著(アスキー)

「学生のときこの本と出会い,コンピューター教育,メディア教育がいかなるものかを知り,衝撃を受けました。わたしがこの世界に進むきっかけ,あこがれを与えてくれた本で,いまでも時折読み返したりします」。

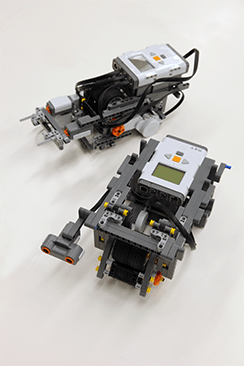

レゴ社認定LEad Teacherの名刺と「マインドストームNXT」

写真左:レゴ社が認定する「LEad Teacher(リードティーチャー)」の名刺。現在,日本では4人しか認定されていない。「これまでの取り組みを認めてもらったかと思うと,素直にうれしいですね」。

写真右:マインドストームNXT。コンピュータ教室内には,ライントレースのプログラムを実行するための,専用のスペースも設けられている。

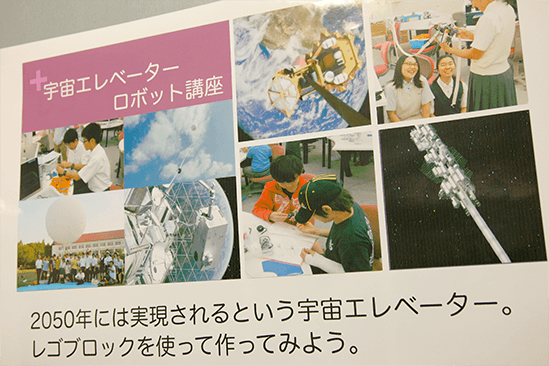

課外授業「宇宙エレベーター」

課外授業として先生がいま最も力を入れているのが宇宙エレベーター。生徒たちは,「マインドストームNXT」でつくったロボットに,ロープを伝って昇降する制御プログラムを実装する。夏休みには,巨大な気球を30,40メートル上空に飛ばし,そこと地上を結ぶロープを,ロボットに昇らせる実験も行った。平成25年度には「宇宙エレベーター競技会を立ち上げたい」と小林先生の夢は広がる。

リフレッシュ法

校務に加えて,教科書や機関誌の執筆をはじめ,NHK高校講座の番組出演,新聞などの各メディアへの取材対応,さらには研究会の主催や講演など活躍のフィールドは多岐にわたる。そんな多忙を極める先生だが,時間をつくってはテニスと釣りで心身をリフレッシュしている。

ThinkQuest JAPAN

情報準備室にて

情報準備室にて

年間カリキュラムに,問題発見から解決までを行うWeb制作(18コマ)を総合実習として組み込んでいる。小林先生は,その延長に,Web教材開発コンテンスト「ThinkQuest JAPAN」への参加を用意している。自主的に参加したい生徒が参加するものだが,希望者は絶えず,同コンテンストが ’98年にスタートして以来,一度も欠かさずに参加。これまで15回連続入賞を果たし,文部科学大臣賞を3回,経済産業大臣賞2回,総務大臣賞1回を受賞している。’99年の世界大会では,教え子が多国籍チームを組み,小林先生もコーチ役として参加。世界第3位に輝いた。