情報科プラス(情報)

情報科プラス(情報)

CONTENTS

INTERVIEW

中林紀彦 氏(日本アイ・ビー・エム データサイエンティスト)

〜データサイエンティストが語る情報社会の未来〜

Web限定コンテンツ

授業用スライド >>>

【仕事のしくみ・社会のしくみ】

POSシステムとデータ分析

Web限定コンテンツ

授業用スライド(上記「授業用スライド」と同じ) >>>

イラストデータ >>>

誌面データ(見開き) >>>

BOOK REVIEW

「まずは押さえておきたい11冊」

【情報の流儀】

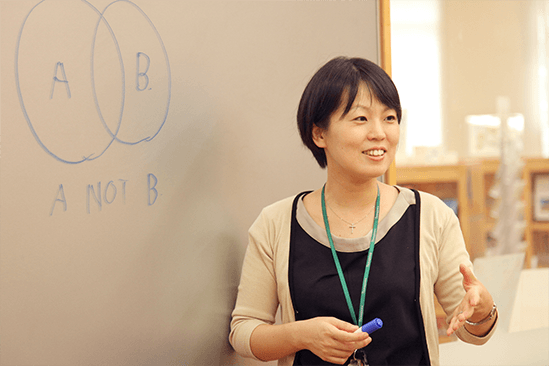

登本洋子 教諭(玉川学園高等部)

Web限定コンテンツ

情報の流儀+interview >>>Webページ下部へジャンプ

Web限定コンテンツ

- Q

- 玉川学園は「子どもたちが夢を実現する場」であるということですが,具体的には学校や先生方はどのように子どもたちのサポートをされているのでしょうか?

- A

- まず,玉川学園のカリキュラムは大学受験のみを目指すのではなく,生徒の興味や能力をどう伸ばすかを考えています。例えば,私の担当している情報科では,必修の2単位の授業だけではなく,11〜12年生(高2〜3)で「コンピュータグラフィックデザイン」や「コンピュータミュージック」といった,芸術科目と連携して専門的なソフトを使った授業を展開しています。また,MS OfficeのWord,Excel,PowerPointを徹底的に身につけて資格取得を目指した授業,あるいはVBによるプログラミングの授業なども置いています。これらの授業が11〜12年生(高2〜3)の選択科目として週に3〜4時間設定されていますので,必修の授業では教えきれなかったことやかなり高度な内容まで学ぶことができるようになっています。このように,生徒の興味や関心に基づいて多彩な選択科目を用意しているというのは特徴だと思います。

それから,学園は創立以来,国際教育に力を入れていて,英語教育も盛んですが,海外研修プログラムも充実していて,生徒は希望すればアフリカやヨーロッパなど,さまざまな海外研修に参加することができます。海外との留学生交換プログラムや国際バカロレア(IB)(*1)の認定校ということもあり,普段の学校生活の中でも英語でコミュニケーションを取ることがあります。

- Q

- 情報科の今年の授業展開を見ると,「社会と情報」の授業の中に,プログラミングなどの「情報の科学」の内容も取り入れていますね。

- A

- そうなんです!生きていく上で最低限これだけは知っておいてほしいというものを入れています。日常生活でも,最近便利になりすぎて中身がどうなっているのかわからなくなっているものも多い中で,しくみや構造についてちょっとでも関心をもってもらうきっかけになったらと思っているんです。もしかしたら,高校の情報の授業がコンピュータに関して学ぶ最後の機会になるかもしれない生徒もいるので,まずは「アルゴロジック」 などの教材を使いながら「繰り返し」の考え方などを体験させたあとで,簡単なVBのプログラミングやフローチャートが描けるくらいまでをやっています。ただ,VBのプログラミングは既存のプログラムに手を加えるとどう変わるかを確かめるなどのちょっとした課題に留めています。

- Q

- プログラミングに対して苦手意識をもつ子どもたちも多いと聞きますが,その点はどうですか?

- A

- 今年からアルゴロジック(*2)を使っているのですが,やはり難しいと感じる子はいますね。一回きっかけがつかめればわかっていくと思うのですが,十分な時間を取ってじっくりやると余計に混乱してしまう面もあります。指導の難しいところですが,必修科目でのプログラミングは生徒が苦手だと感じる手前でやめておこうと思っています。情報の授業を通して「情報嫌い」になってほしくはありません。嫌いにさせたら意味がないので,情報は楽しくて役立つものであってほしいなという思いがあります。生徒にとって嫌いな教科にはしたくないです。

- Q

- 前期の後半から「撮影」という活動が続きますが,具体的にはどのようなことをするのでしょうか?

- A

- 最終的には映像作品をグループで作りあげます。前期は,まずは静止画をつなげて一つの動画を作る活動を行っています。静止画でも動画のように表現できたり,逆に静止画だからこそできる表現などがあると思います。そこで基礎的なことを学び,後期からはいよいよ作品作りに入ります。テーマを自分たちで考えて,それに合った曲を選んで動画を作っています。最近の生徒たちは身の回りに動画があふれている環境で育っていますよね。最初,生徒は楽しそうに取り組んでいるのですが,動画作品を自分たちでいざ作ろうとすると,非常に難しいことがわかるんです。

実際のテレビやインターネットで目にする動画の裏側に何があるのかがだんだんわかってきます。どうやってカットをつなぎ合わせているのか,この街頭インタビューはその前にどういったやり取りを経てこのコメントが出ているのか,そういった背景もわかって,それを知った上で動画を見る力を身につけてほしいとも思っています。3,4分の動画でも,制作にはすごく時間がかかることが授業を通してわかり,その大変さなどを知った上で著作権の授業などにつなげていきます。生徒は,何かを撮りたいという興味はもともともっていると思いますが,「実際に体験してみると,いままで気がつかない部分に気がついた」という感想を貰うこともあり,一定の効果はあるようです。

グループでの活動は意見が対立することもあるのですが,「それがグループ作業だよ。その中でどうやってうまくやっていくか,そういうところもよく考えなさい」ということを伝えています。分担しないとできないので,チームワークでどうやっていくか意識させるようにしています。例えば,シナリオの構成を考えるときに,歌詞のフレーズごとに映像を1カット1カットつなげていくというようなことを,グループによっては絵コンテみたいにして描いています。企画がうまくいっていないと実際に進めていくうちにバラバラなものになってしまいます。とはいえ,あまりこちらでワークシートなどのフォームを作ることはしないようにしています。その代わり,グループにスケッチブックを手渡して,そこに毎回の活動内容を報告させています。

- Q

- スケッチブックというのは,意外なツールですね。先生がされている授業の中での工夫についてもう少し聞いてみたいのですが,情報の授業で,教える際に気をつけていることはどんなことですか?

- A

- 授業では単に説明するだけで終わりにせず,身近な例を出したり生徒の体験を伴わせるようにしています。生徒にも身に覚えがないか投げかけてみたりしますね。例えば,情報モラルのところでは危ない経験をしたことがないか聞き,それをもとに話を展開します。最近ではLINEの「既読」 疲れ(*3)について問いかけたりすると,かなりリアルな反応が返ってきましたね。

CHaT Net上で発言させるような練習もしています。例えば,気になる職業について調べてCHat Netに投稿するなどの宿題を出させたりしています。ある程度クローズドな環境でこうしたものを書き込ませることで,掲示板を利用するときの注意点などを練習している面もあります。最初の授業では,ここに自己紹介文を書き込ませるのですが,「保護者も先生も見るから,顔文字を使わずに表現しなさい」と伝えると,困る生徒もいるようです。「ニコッ」というニュアンスをどうやって伝えればよいか,気持ちを文章の中でどう込めればいいのか,顔文字がないと怒っているように伝わらないかと戸惑ってしまうようです。

- Q

- 情報の授業を受けている生徒の反応はどうですか?

- A

- こちらがてっきり知っていると思っていることを意外と知らなくて,それを知ってよかったという感想が全般にわたって多いです。パソコンの構造だったり,情報モラルのことだったり,常識で知っているだろうと思っていることも生徒は知らないことがあります。授業の中でGoogleのストリートビューを紹介すると,知っている生徒が大半なのですが,見たことがない子も何人かいたりして,学校や自分の家を探しては盛り上がります。ただ,夢中になるとこちらの話を聞かなくなることもあるので,こうした活動は授業の中で入れるタイミングも難しいですね。パソコンの分解などもすることがあります。授業ごとのテーマ設定なども,教師はおもしろそうと思っていても,生徒のウケはいまいちだったり,その逆だったりということはよくありますね。

- Q

- 情報の選択科目ではどのようなことをやっているのでしょうか?

- A

- MMRC内にあるメディアラボという教室には,Photoshop,Illustrator,InDesignなどのDTP向けソフトを入れています。「コンピュータデザイン」の授業では,ポスターや雑誌風のページを作成したり,童話をもとにした動く絵本アニメーションを作ったりしています。これは音楽もつけているので,同様に楽曲ソフトや譜面ソフトを使う「コンピュータミュージック」ともコラボしています。両方とも指導力も技術もある先生が入っていらっしゃるので本格的です。

- Q

- Officeを徹底して身につけるという授業は,「学びの技」などの探究学習とは少し方向性が違っているように感じますが,どのようなねらいなのでしょうか?

- A

- 最近,ExcelやWordばかりをやる情報の授業はどうなのかという声もありますが,実際にはこれらを使えないと大学や社会に入ったときに困ります。この授業を受けた生徒から,卒業した後に「この授業を取っておいてよかったです」という声が聞こえてくることが多いです。大学で学ぶOffice系ソフトの実習よりも深い内容をやっているので,大学でも困らないというのは非常に大きいと思います。資格も学校で受験ができるように整えています。この授業を受けてアメリカで行われた「Microsoft Office世界学生大会」に日本代表として出場した生徒もいます。

「学びの技」のような探究学習ももちろん必要ですが,こうした「技術習得」もおろそかにせず,むしろ両方をしっかりと身につけることが重要なのではないでしょうか。

- Q

- 「学びの技」のねらいや具体的な活動について教えてください。

- A

- 「学びの技」は教科横断型というか,発信したり一つのことを深めたりといった活動が中心に位置づけられるのですが,ここで身につけた力がその場限りで終わるものでは意味がありません。自ら学んでいく力は,これからの生涯にわたって何かを調べたり学んだりするベースになると思うので,この「学びの技」がその練習になったらいいなと思います。

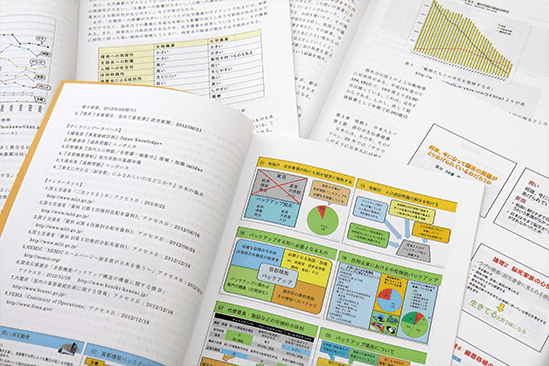

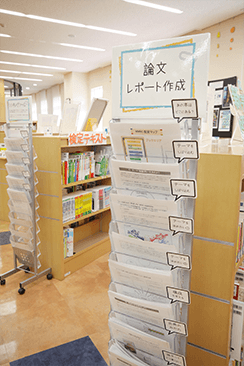

そして,その「学びの技」の中に,情報の収集の仕方やまとめ方,発表の仕方など,情報科と共通する活動が多く組み込まれています。最終的には1年間をかけて3,000字の論文にまとめます。現代の子どもたちにとって情報源はどうしてもインターネットが中心となりがちですが,「学びの技」では,本や新聞記事などにも当たらせて,GoogleやYahoo!にばかり頼っていては見つけられない情報がたくさんあるということを伝えたいですね。

- Q

- 論文を書く上で最も大切で難しいのがテーマ決めだと思うんですが,その場面ではどういった指導をされているんですか?

- A

- テーマを決めるときに,生徒がどうやって問いを決めるのかということを教師間でかなり話し合いました。この9年生(中3)の段階では,論文の中ではっきりと自分の結論はこうだといってもらうために,必ず問いの形は「Yes/No」で答えられなければならないというルールを設けました。実際の論文ではそうならないことが多いとは思うのですが,9年生の段階では,研究の目的をはっきりさせるために,あえてこのようにしています。結論を述べるための根拠は何なのか,その根拠を支える資料は何なのかを調べていくのですが,調べていくうちに,最初に決めた結論とは逆になるケースもよくあります。逆になってしまったということに気づくことができるのも,結論をあらかじめ決めてあるからともいえます。9年生の段階では,問いを「Yes/No」の形式にせずに「〜について」といったテーマで論文を書き始めてしまうと,ただ調べるだけで終わってしまう可能性があります。結論を明確に定めておくことで,考えを深めていくことができると考えられます。

では,「Yes/No」で答えさせるためにどういう問いを作らせればよいのでしょうか。これについても研究を進めました。5W1Hで分類する活動は定番ですが,これだけではダメではないかと考え,「それは本当か?」「ほかではどうか?」といった観点を加えています。さらに,これらを組み合わせることで,より多様でオリジナルな問いを立てることができます。

これまでは活動ごとにワークシートを配付していたのですが,今年ついにテキストブックとして一冊にまとめることができました。ここには,先ほどの問いの立て方だけでなく,自分の興味関心の広げ方,MMRCの使い方や論理の組み立て方,プレゼンの技術など,「学びの技」のエッセンスが詰まっています。

テーマは生徒たちの興味や関心に沿ったもので自由に決めさせています。中学生ならではというか,とてもおもしろいものが多いですね。なるべくその興味を伸ばすように心がけています。

- Q

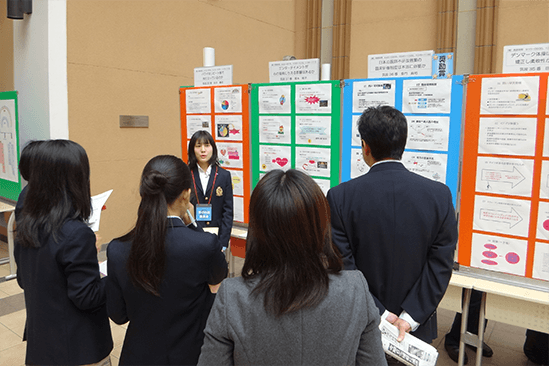

- 最終的に「学びの技」では論文を書いて発表することになりますが,これを学んだことで生徒はどう変わるのでしょうか。

- A

- 「学びの技」は中学3年生での取り組みですが,高校に入って以降も,調べたり,発表したりする力はもちろん,引用のルールなどの著作権の意識も高いと思います。また,高校でも自由研究で論文を書く必要がありますが,すでに3,000文字の文章を書いているので,たくさんの文章を書くということに対して抵抗感はないようです。学んでいる生徒は当たり前に思っているようですが,卒業した後に,大学などで同じようなことをすると,やっておいてよかったなと思うこともあるのではないでしょうか。

- Q

- 「学びの技」では,先生方はどのように指導されているのでしょうか?

- A

- まず,手取り足取り教えすぎないことです。生徒の学びや気づきは対話の中でしか生まれていかないことも多いので,途中途中で生徒に説明してもらって,そのやり取りを通じてこちらから疑問点を出し,アドバイスをしています。ただ,生徒とのやり取りの時間をかければかけるほど生徒の学びは深くなりますが,その時間を十分に取ることができないのが課題です。

情報科と他教科の教師でティームティーチングで指導しているので,必ずしも生徒のテーマと教師の専門分野は一致しません。最終的には高校でも自由研究で論文を書くことになるので,そのための基礎訓練という位置づけです。

日本の場合は通常,授業が終わった後に評価をもらうことが多いですが,「学びの技」では,IBの考え方を取り入れ,「何をしたら成績がこのくらいつきます」という評価の観点を事前に明示するようにしています。また,論文が提出されたら,その出来具合は論文そのものにはっきりあらわれていますし,途中の成果物も多いので,それらも評価の対象ですね。ただ,じっくり見たらすごく時間がかかります。論文の提出間際や発表前のスライドは数も多いのでとくに大変です。

- Q

- 登本先生をはじめ,玉川学園の教育は,「21.5世紀」というキーワードで語られることが多いですが,21.5世紀の情報教育は,どのような姿をしていると思いますか?

- A

- 実は21.5世紀という言葉は私が言い出したことなんです。21世紀になる少し前は,21世紀の教育や未来の学校の姿についてすごく熱く語られていたじゃないですか。それが21世紀になったのに,「21世紀の教育は」って未だにいっています。そろそろ次の未来の教育について考えを進めていくべきだと思うんです。でも22世紀だと遠すぎる。じゃあ,21.5世紀だろうと。そこなら私は貢献できますし,生徒も具体的な将来像を思い描けます。ちょっと先を目指したいというところがあって,21.5世紀をうたっています。その頃って,私たちはどういう授業をしているのでしょう。そういう未来を考えながら,いまの授業をやっていかなければいけないですよね。21.5世紀には,情報の時間がもっと増えてくれたらいいですね(笑)。英語のように小中学校にも設定されるといいです。高校ではいまの大学でやられているような内容を取り入れたりして…。21.5世紀に,もしそんなことが実現したならば,情報の授業はさらに楽しくて役に立つ時間になると思います。

「登本先生の準備室」

玉川学園

丘の上の豊かな緑に囲まれた一つのキャンパスの中に,幼稚部から大学院までが収まっている玉川学園。初等部から高等部までは4−4−4制となっており,中学校3年生(9年生)から高校3年生(12年生)までが高等部の校舎で学ぶ。平成20年よりSSH(Super Science HighSchool)に認定されているほか,日本では数少ない国際バカロレア(IB)認定校でもある。

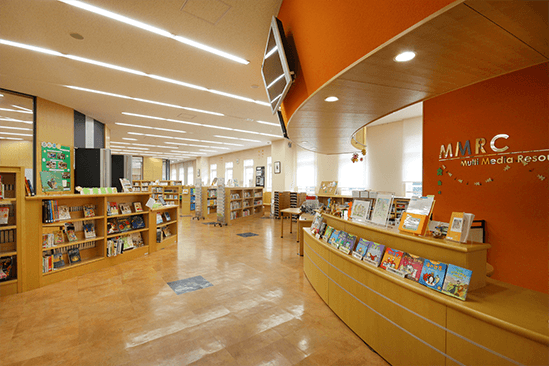

MMRC

登本先生が「設備も人も揃っているので,これがないからできない,という言い訳ができなくて」という高等部のハイスペックな環境。その一つ,MMRC(Multi Media Resource Center)は,子どもたちがさまざまな情報へアクセスするための学習拠点となっている。MMRCには60台のMacBookが用意され,子どもたちは常時自由に使うことができる。ゼミ形式の授業などで使われるアトリエとよばれる部屋は「学びの技」や自由研究の活動で活用されている。本棚のそばには,「学びの技」で利用されているシンキングツールが置かれるなど,生徒の探究をサポートするための細かな配慮も随所に見られる。

CHat Net

玉川学園が導入しているCHaT Netは,教職員,児童生徒,保護者が学校でも家庭でも利用できるグループウェアで,学校に関するあらゆる情報がここに集約されている。子どもたちの欠席連絡や通学路線の遅延情報の把握といった校務をサポートするだけでなく,ここにデータを保存しておけば家でも見ることができるので,クラウドのような使い方もでき,授業で使う教材を入れておけば利便性も高い。

先生の一日

必修科目の「社会と情報」だけでなく,選択科目や「学びの技」,学級担任も受け持っている登本先生は,朝から夜まで授業に会議に生徒の相談と,忙しく校内を動き回る。そんな合間を縫って一息つくコーヒーは,プレス式のメーカーで淹れたこだわりの一杯。

そんな忙しい登本先生のリフレッシュ方法は料理。学校からの帰り道,毎日欠かさずスーパーに立ち寄り,夕食の支度をする。作ることも好きだが,みんなで一緒に食べたり飲んだりすることが何よりの楽しみなのだそうだ。

(*2) 電子情報技術産業協会(JEITA)が開発・提供している,人形が旗を効率よく取るためのアルゴリズムを組み立てる課題解決型のゲーム。Webサイト(http://home.jeita.or.jp/is/highschool/algo/index.html)上で利用できる。

(*3) LINEで友だちに送ったメッセージを友だちが読むと「既読」と表示される。この既読表示がなかなかつかない,あるいはついているのに返事が来ないことで不安を感じたり,メッセージをすぐに返信しなければならないといった強迫観念を抱いたりしてしまうこと。