中学校 美術

中学校 美術

1.題材名

「地域のお店を盛り上げるデザイン」

2.単元の目標

- 形や色彩、材料、光などの性質や、それらが感情にもたらす効果などを理解し、材料や用具の特性などから制作の順序などを考えながら、見通しをもって表すことができる。(知識及び技能)

- 伝える目的や条件などを基に、伝える相手や内容などから主題を生み出し、美しさとわかりやすさなどとの調和を考え、表現の構想を練ることができる。(思考力・判断力・表現力等)

- 楽しく美術の活動に取り組み創造活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を培い、心豊かな生活を創造していく態度を養う。(学びに向かう力・人間性等)

3.教材観

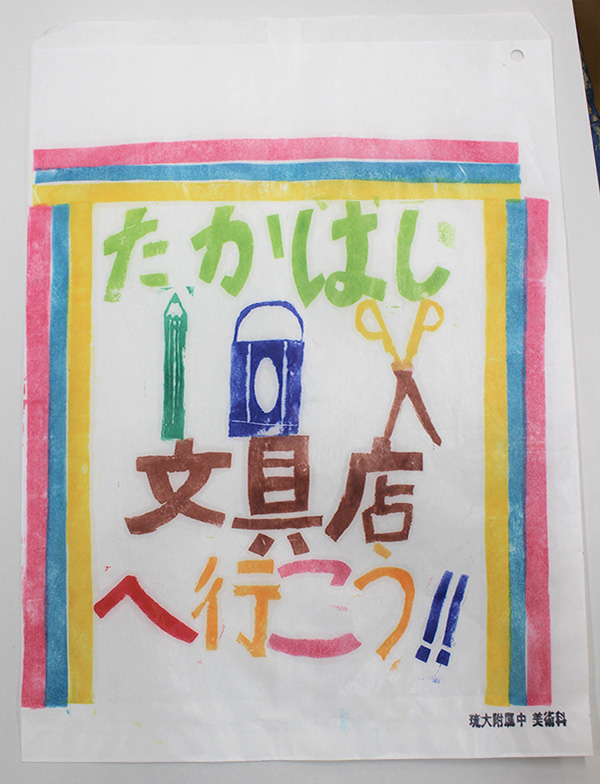

図1 生徒作品(文具店の紙袋) 本題材は、美術科学習指導要領第1学年「A表現」(1)イ(イ)、(2)ア、〔共通事項〕(1)アイ、および「B鑑賞」(1)イ(ア)の内容を受け設定した。「美術の力で地域のお店を盛り上げる」を目標に、生徒が比較的行きやすい学校周辺のお店へ協力を依頼し、生徒が制作した作品を店舗にて使用していただく。生徒はお店の方に回答していただいた事前アンケートを基に、グループで協働し、作品を作る。本題材を通して、生徒は身近にあるデザインの役割を理解すると共に、デザイナーによってデザインがどのように生み出され、私たちの手に届くのかを、制作過程を通して追体験できるだろう。生徒の意欲を引き出し、美術を学ぶ意義や価値を実感させるねらいがある。

図1 生徒作品(文具店の紙袋) 本題材は、美術科学習指導要領第1学年「A表現」(1)イ(イ)、(2)ア、〔共通事項〕(1)アイ、および「B鑑賞」(1)イ(ア)の内容を受け設定した。「美術の力で地域のお店を盛り上げる」を目標に、生徒が比較的行きやすい学校周辺のお店へ協力を依頼し、生徒が制作した作品を店舗にて使用していただく。生徒はお店の方に回答していただいた事前アンケートを基に、グループで協働し、作品を作る。本題材を通して、生徒は身近にあるデザインの役割を理解すると共に、デザイナーによってデザインがどのように生み出され、私たちの手に届くのかを、制作過程を通して追体験できるだろう。生徒の意欲を引き出し、美術を学ぶ意義や価値を実感させるねらいがある。

過去3年間、地域とコラボした授業づくりを研究・実践してきた。1年目と2年目は包装紙、3年目は紙袋を生徒がデザインし、実際に店舗で使用していただいた。今年度新たな取り組みとして、お店の事前アンケートより、生徒自ら課題を見出し、「どのように盛り上げることができるか?」を学級で話し合うことからスタートする。お店に何が必要で、どのように関わるかも生徒にゆだねたい。店舗からのフィードバックをいただきながら構想を練り、他者と協働する力や他者意識をもってわかりやすく伝えようとする力を育みたい。

4.生徒観

生徒は前期の学習において、画面構成の変化による印象の違いや配色による人間の心身に与える効果などを学習している。本題材を通して、生徒が作成した作品を、実際に店舗で使用していただくことで、デザインが人や社会を豊かにするものであることに気づき、よさや美しさなどの価値や心情などを感じ取る造形的な資質・能力を養う。

学年の半分以上が附属小学校からの連絡入学の生徒であり、比較的男女の仲が良く、学校行事や学級活動など協力的に活動できる。各教科が行っている「協働的な学び」を意識したペア・グループ活動も活発で、相手の意見を尊重しながら、自分の意見を伝えることができる生徒が多い。造形活動が好きな生徒が多く、4月に行ったアンケートでは全体の84%が「好き」「どちらかというと好き」と回答している。「嫌い」「どちらかというと嫌い」と回答した生徒は、理由として「自分が作った物が見られるのが恥ずかしい」「他者の作品が気になって集中できない」「周りと違うと変だと思われるから」と他者からの評価が自己表現の阻害をしていると考えられる。

中学校に入学し、初めての共同制作となり、本題材ではグループ編成の工夫や中間発表などを充実させ、生徒同士が相談しやすい「安心感」を感じる雰囲気づくりに取り組むことで、共同制作のよさや楽しさに気づかせたい。

5.指導観

本題材は「楽しい・おもしろい」をテーマに、地域のお店の方やグループなど他者と関わり、デザインした作品を店舗で使っていただく事で、学校での学びを地域へ発信し、地域のお店を盛り上げ、本校全体研究内容にある「自走できる場づくり」を具現化した生徒の体験活動の場としたい。

図2 授業導入で使用したスライドの一部

題材の導入では、お店で使用されている紙袋や包装紙、商品POPなどを提示し、生徒に身の回りで使用されているデザインやその役割について考えさせる。デザインはお店や商品のよさや魅力伝えるだけでなく、中身の情報やお店のブランドイメージを伝えるという宣伝の役割があることに気づかせる。デザイナーが作品に込める思いやグラフィックデザインの造形的工夫に気づかせる。伝える相手にわかりやすく表現方法を追求するための糸口を見つけることができると考える。また、これまでの造形活動や図画工作科、美術科での学びを振り返らせ、それらが特徴や感情にもたらす効果などを根拠に表現方法や主題を結び付け、表現の効果を確かめながら自分の表現を追求させたい。

図2 授業導入で使用したスライドの一部

題材の導入では、お店で使用されている紙袋や包装紙、商品POPなどを提示し、生徒に身の回りで使用されているデザインやその役割について考えさせる。デザインはお店や商品のよさや魅力伝えるだけでなく、中身の情報やお店のブランドイメージを伝えるという宣伝の役割があることに気づかせる。デザイナーが作品に込める思いやグラフィックデザインの造形的工夫に気づかせる。伝える相手にわかりやすく表現方法を追求するための糸口を見つけることができると考える。また、これまでの造形活動や図画工作科、美術科での学びを振り返らせ、それらが特徴や感情にもたらす効果などを根拠に表現方法や主題を結び付け、表現の効果を確かめながら自分の表現を追求させたい。

6.題材の評価規準

知識・技能 |

思考・判断・表現 |

主体的に学習に |

|---|---|---|

知 形や色彩などが感情にもたらす効果や、造形的な特徴を基に、美しさやデザインのわかりやすさなどを全体のイメージで捉えることを理解している。 |

発 地域のお店を盛り上げるために、伝える相手やお店のイメージ、要望などから主題を生み出し、色や形などが感情にもたらす効果や、分かりやすさと美しさなどとの調和などを総合的に考え、表現の構想を練っている。 |

態表 美術の創造活動の喜びを味わい楽しくお店のイメージや要望などを基に構想を練ったり、意図に応じて工夫して表したりする表現の学習活動に取り組もうとしている。 |

7.単元の指導と評価の計画 ○○時間(本時:6時間/10時間目)

8.本時の授業構造(これまでとこれから)

これまで |

本時 |

これから |

|---|---|---|

(中学1年) |

・他者意識をもって、美しさとわかりやすさについて考える。 |

・気持ちを形に、ペアで協力しステンドグラス制作。 |

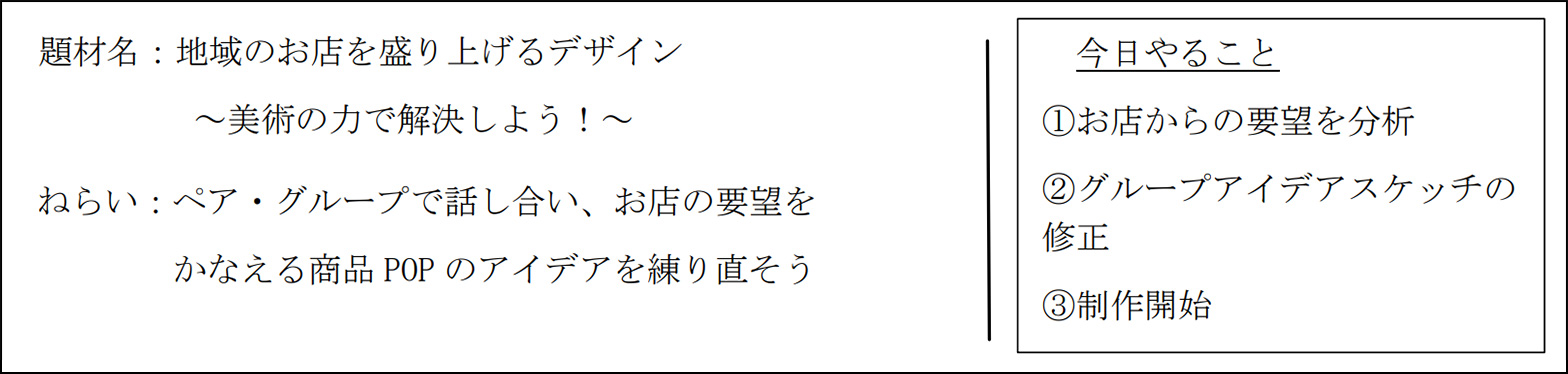

9.本時のねらい

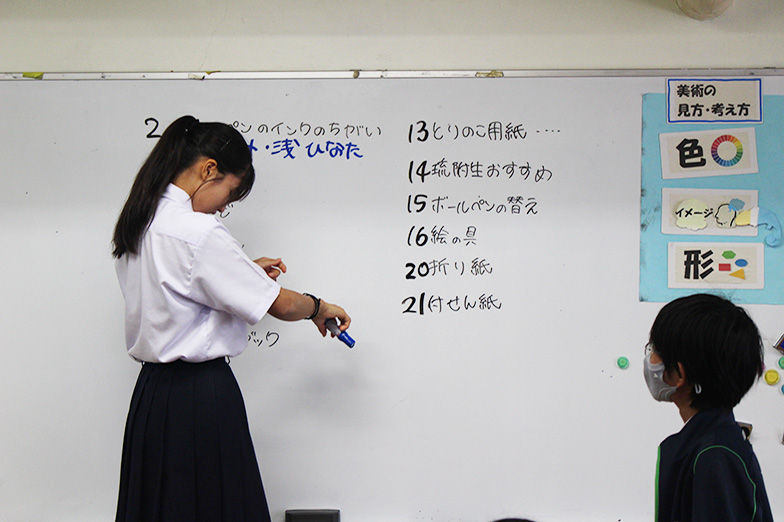

「グループで話し合い、お店の要望をかなえる商品POPのアイデアを練り直そう」

10.本時の指導の工夫(見取りの視点)

本時の活動は、各ペアに提出してもらった企画書と商品POPの試作品を、事前にお店の方に見てもらい、生徒デザインに対して、訂正して欲しい箇所や要望などを記入してもらい、その企画書を生徒へ返却、デザインを修正する場面から始まる。「わかりやすいデザイン」とは何かを考え、生徒が表現方法を追究し、試行錯誤する場面が見られる。ペア・グループでの話し合いの場面や表情、振り返りシートなどから生徒の学びを見取る。

11.本時の学習活動(6時間/10時間目)

分 |

○学習の流れと生徒の活動 ◇活動支援 |

◎予想される生徒の姿 |

|---|---|---|

5 |

・前時までの振り返り めあて:ペア・グループで話し合い、お店の要望をかなえる商品POPのアイデアを練り直そう |

|

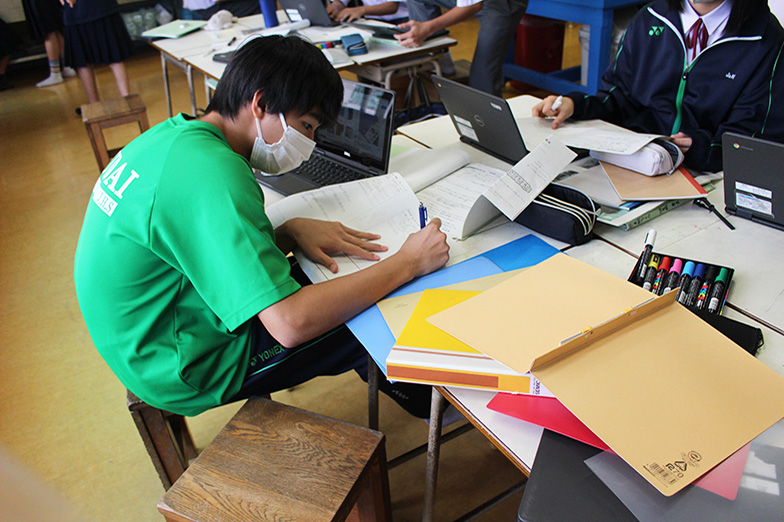

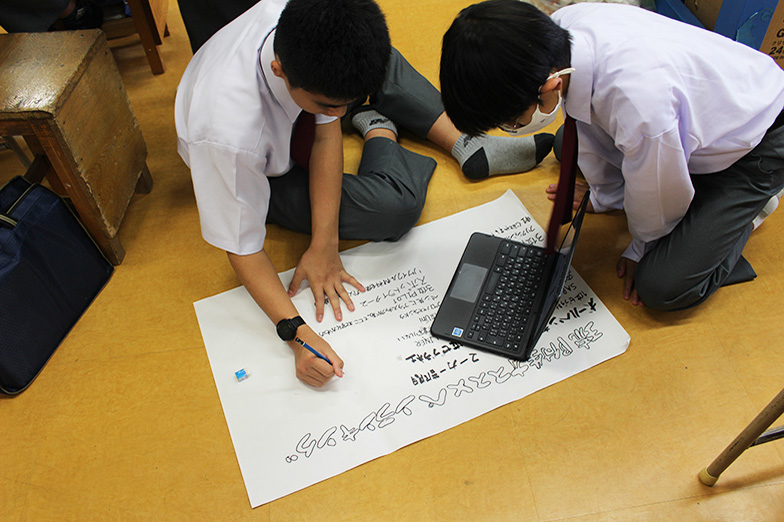

35 |

・前時に提出した企画書を返却、ペア・グループで共有 |

◎興味津々にお店の方からのコメントを読む |

10 |

・2~3ペアに今日の学びの振り返りを発表してもらう。 |

◎本時で行ったことを振り返る |

12.期待する生徒の学びの姿

ペア・グループで協力し、「美しさ」と「わかりやすさ」の調和を考え、よりよいアイデアを生み出そうと試行錯誤する姿

【生徒の言葉】ペア・グループで話し合い、わかりやすい商品POPになったと思っていたが、お店の方のメッセージから、いろんな立場の人の視点から考えることの大切さに気付くことができた。グループで協力し、前回よりもお店の方やお客さんを笑顔にする商品POPになっていると思います。

14.完成した生徒作品一部

下記の図6・7・8はそれぞれ完成した生徒作品である。

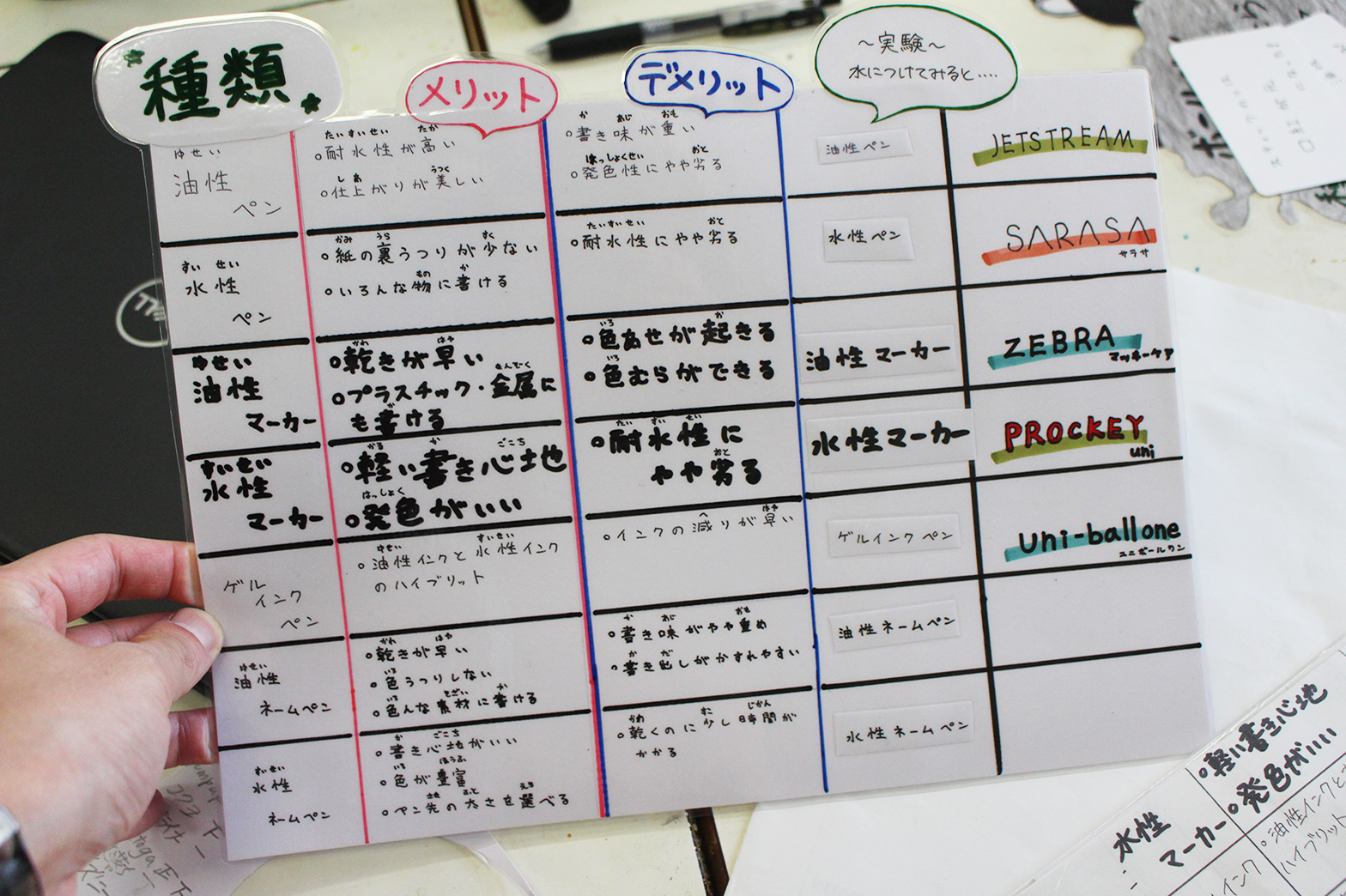

図6図6は文具店にあるペンの種類を中学生ならではの視点から、メーカー別ペンの「メリット(良さ)」や「デメリット(気になる点)」などをまとめた表である。実際に水にさらし、耐水性のチェックを行ったり、どのペンが人気なのか学級でアンケートをとったりするなどの工夫が見られた。

図6図6は文具店にあるペンの種類を中学生ならではの視点から、メーカー別ペンの「メリット(良さ)」や「デメリット(気になる点)」などをまとめた表である。実際に水にさらし、耐水性のチェックを行ったり、どのペンが人気なのか学級でアンケートをとったりするなどの工夫が見られた。

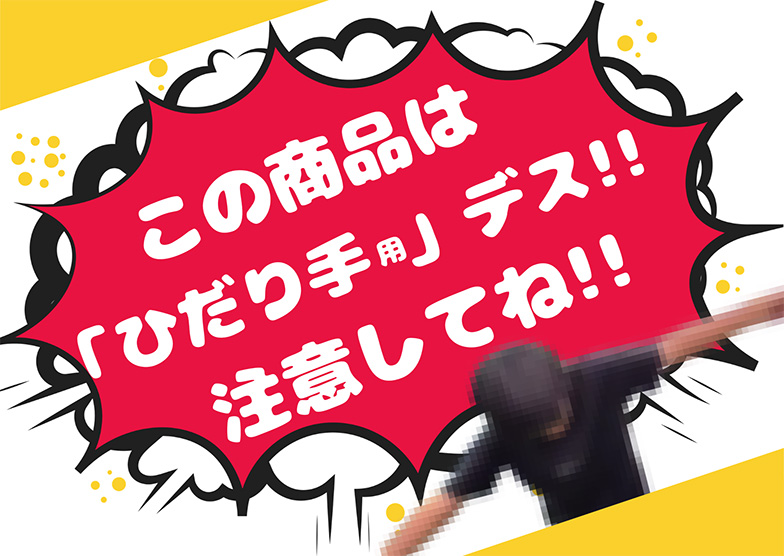

図7図7の作品はお店の方の事前アンケートより「間違って左利き用の商品を購入してしまうお客さんが多い」という困り感から、左利き用の商品であることを紹介する商品POPである。作品を作成した生徒は自身も左利きで、同じ間違いをしたことがあるとの経験から本作品を作成したと語っていた。

図7図7の作品はお店の方の事前アンケートより「間違って左利き用の商品を購入してしまうお客さんが多い」という困り感から、左利き用の商品であることを紹介する商品POPである。作品を作成した生徒は自身も左利きで、同じ間違いをしたことがあるとの経験から本作品を作成したと語っていた。

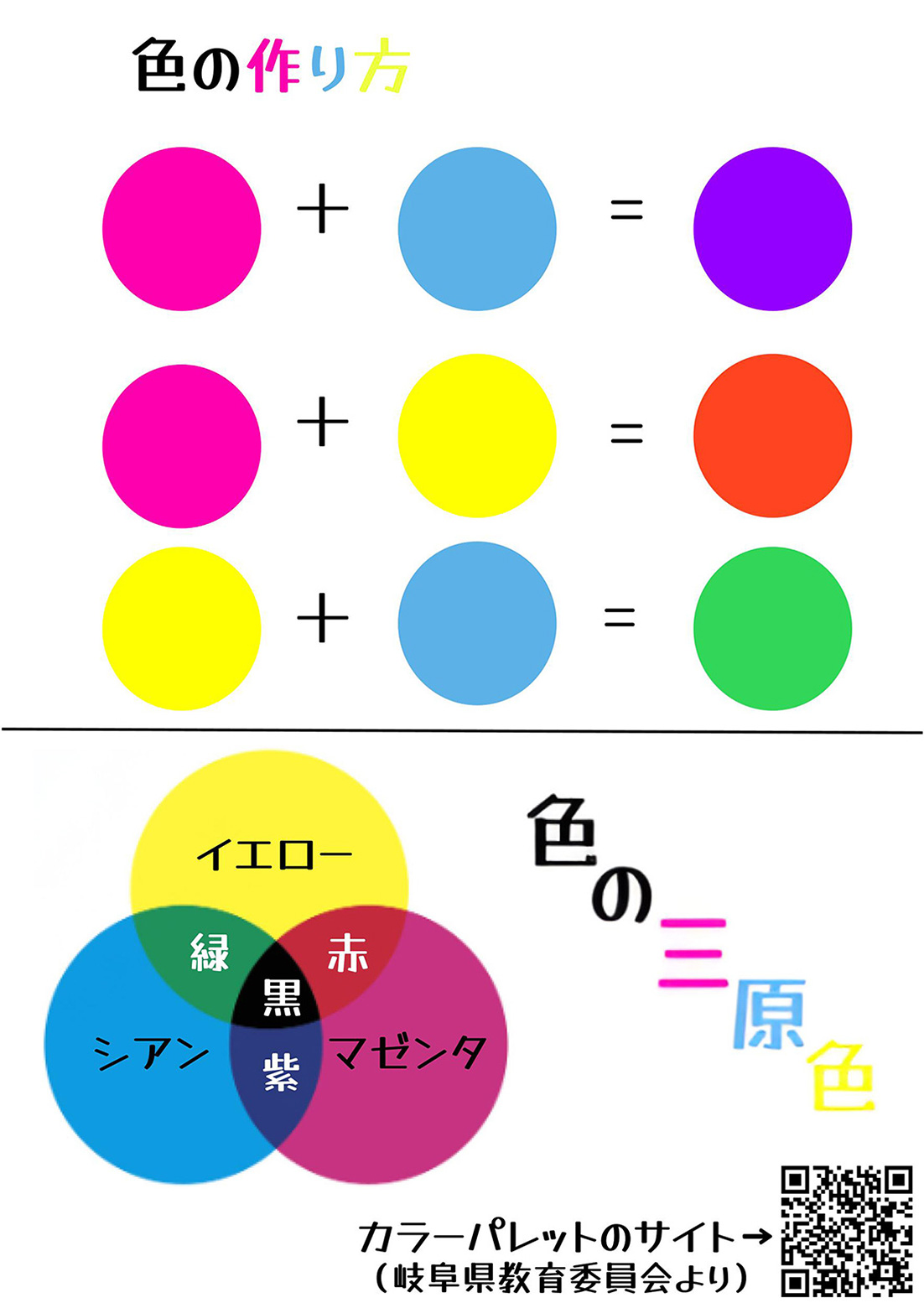

図8図8は小学生を対象に絵の具の作り方をわかりやすく伝えるPOPである。持ち帰ることもできるように掲示用とは別にチラシを作成し、絵の具コーナーに設置した。お店の意見を踏まえながら、シンプルな図の工夫を行ったり、QRコードで引用元を記載したりするなど、相手によりわかりやすく伝えようとする生徒の工夫が見られる。

図8図8は小学生を対象に絵の具の作り方をわかりやすく伝えるPOPである。持ち帰ることもできるように掲示用とは別にチラシを作成し、絵の具コーナーに設置した。お店の意見を踏まえながら、シンプルな図の工夫を行ったり、QRコードで引用元を記載したりするなど、相手によりわかりやすく伝えようとする生徒の工夫が見られる。

15.実践を振り返って

授業後のアンケートより、「地域のお店を盛り上げるテーマに授業を行いましたが、主体的に取り組めましたか?」の問いに対し、97.1%の生徒が「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答していた。また「なぜそう思いますか?」の問いに対し、「何を作れば地域のお店を活性化させることができるのか、実際に使う人の視点で考えることができたと思うから。」や「ペアと協力しながら、お店の良さや特徴、お客さんが笑顔になってくれるPOPをどうしたら作れるかなど考えながら一生懸命取り組むことができた」と答えており、実際に使用する場面や場所、伝える相手がいることで生徒の主体性を引き出すことにつながったと考える。また「美術の学習は、生活や心を明るく豊かにするのに役立つと思うか?」の問いに対し、全生徒が「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答していた。本実践は、生徒が美術を学ぶ意義や価値を見出し、それを生かそうとするきっかけになったと推測できる。

特に美術デザイン分野では、「作る目的」「使う相手」「使う場面」が明確となり、「作品を実際に使ってもらう喜び」が生徒の「やりたい」という主体性を引き出し、学んだ知識や技能を自ら生かそうとし、生徒の深い学びへとつながりやすい。美術科の学びこそ、積極的に地域や社会に発信して行くべきではないだろうか。しかし地域のお店とつながると、どうしても学校が下請け業者的になってしまうと感じる時がある。辞書によると英語のコラボレーション(collaboration)の語源は、「合作」「共に」という意味があり、受け取り手の多少のニュアンスの違いはあるが、その言葉には「どちらも立場は同等」という意味合いが込められている。生徒もお店もどちらも美術の創造性が発揮できる共同実践となれば「真のコラボレーションの実現」となるだろう。「できるだけお店に負担のないように」という教師の思いが、生徒への指導や生徒作品に現れてしまうのではないかと気づく機会となった。私は地域とつながる実践で大切なことは、生徒に負けず教師も「楽しい・おもしろい」と感じることだと考える。これからも地域とつながる、生徒・教師・地域を笑顔にするような楽しい実践を模索していきたい。