中学校 道徳

中学校 道徳

1.はじめに

本校は、「学校全体で取り組む道徳教育の充実と授業改善」をテーマに、道徳教育推進教師を中心として校内での道徳教育の推進に取り組んできた。

「考え・議論する道徳」を目指し、登場人物の行動をつかんだり、心情理解をしたりすることにとどまらずに、さらに深い道徳的価値に迫ることのできる「めあての設定」「中心発問の設定」に加え、「生徒に考えさせる・説明させる」・「道徳的価値に迫るために立ち止まり、問い返す」授業展開の工夫を取り入れている。

2.教材について

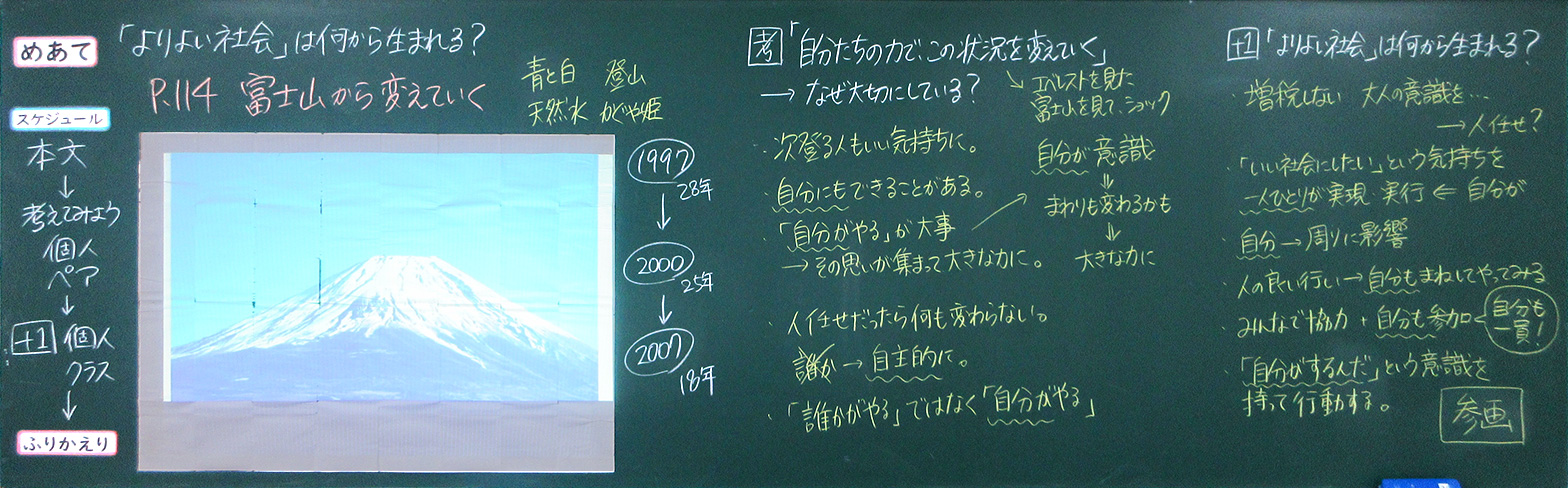

本教材「富士山から変えていく」(令和3年版『中学道徳 あすを生きる 1』日本文教出版)は、登山家の筆者・野口健さんがエベレスト登山をきっかけに環境問題を意識し、富士山の環境保全活動を通して感じたことがつづられている。

ねらいとする内容項目は、【C-(12)社会参画、公共の精神】であり、「社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め、公共の精神をもってよりよい社会の実現に努めること」の大切さについて理解することである。ねらいについて考えることを通して、「誰かがやってくれるから」ではなく、「自分が積極的に関わり行動することで、社会はよりよいものに発展していく」ことに気づかせたい。そのために、道徳的価値に迫る発問の際には、生徒の考えを揺さぶるような問い返しを取り入れ、生徒自身の中にある道徳的価値を見つめる時間を設定した。

3.本時の指導方法について

(1)導入で「めあて」を提示

授業の初めに「本時のめあて」を提示している。めあての設定においては、生徒たちに最終的に考えさせたい道徳的価値を簡潔に示すように工夫している。また、めあてを提示することで、今日みんなで何を考えるのかを生徒が理解することができる。そのため、学習内容がぶれることなく深く学ぶことができ、導入で見通しをもつとともに終末で自分自身の学びを振り返ることにもつながる。

さらに、めあてを問いの形で示すと、生徒の中に課題意識が生まれ、展開後半でめあてに戻って共通の課題としてクラス全体で考えることもできる。自分の今後の行動につながるようなめあての設定を心がけている。

(2)仲間との対話と、ファシリテーターとしての教師の役割

中心発問の設定においては、自分の中にある「弱さ」とどう向き合い、道徳的価値に迫るか、登場人物を通して考えることができるように工夫している。そして、個人で考えたことを生徒同士で交流し合い、「たしかにそうやんな。」「なるほどな。」「似た考えやな。」「そんな考えもあるんや。」と自分自身の考えを深める時間を設定している。

全体交流の時間では、生徒の発表に立ち止まって、「どういうこと?」と問い返すことを意識している。教師が語るのではなく生徒に語らせ、表現に悩んだときも「誰か同じ考えの人いる?」と呼びかけ、生徒同士をつなぐ役割を授業者が行えるように意識した。

本時の展開の中でも、本教材の内容項目【C-(12)社会参画、公共の精神】において中心となる「参画」について考えさせる問い返しを行った。揺さぶるような問い返しをすることで、「人任せだったら何も変わらない。」「自分たちが動かないと、状況は変わらない。人に頼らず自主的に動く方がいい。」「自分がやれば、周りもしてくれるはずだから、まずは自分がやるべき。」などの考えが生徒から出てきた。他人任せにするのではなく、「自分たちが積極的に行動することで社会はよりよくなるんだ。」という道徳的価値に迫ることができた。

T=教師、S=生徒

T 野口さんが「自分たちの力で、この状況を変えていく。」という意識を大切にしているのはなぜだろう?

S 次に登る人が気持ちよく登れるようにしたいから。

S 自分にもできることがあるから。

S 「自分がやる。」というのが大事で、その思いが集まって大きな力になるから。

T なるほど。みんなの考えには共通して「自分」という言葉がありますね。でも、ごみを捨てたのは野口さんではないし、「誰か」がやってくれたらそれでいいんじゃない?

S そういうことじゃないと思う。

T どういうこと?

S そこにごみがあるなら、自分がやるほうが早いから。

T でも、それは自分の捨てたごみじゃないんだよ?

S それはそうだけど、人任せだったら何も変わらないと思う。待つといつまでも変わらないし、人に頼らず自主的に動く方がいい。

T なるほどね。みんなはどう思う?近くの人と交流してみよう。

(3)展開の後半で再度、めあてに戻る

展開の後半で再度めあてに戻り、授業を通して考えたことを整理する時間を設けている。考えたことをクラス全体で交流することにより、さらに疑問が生まれたり、考えが深まったりする場面も見られた。

T 「よりよい社会」は何から生まれるのだろう?

S 増税しない!大人の意識を変えてもらうのがいちばん早い気がする。

S そんなん人任せやん。自分で動かな。

T じゃあ、どんな方法があるだろう?

S 18歳になって選挙権を得たら、選挙に行って投票をして自分で決める。

S 自分たち一人ひとりの「いい社会にしたい」という気持ちを、実現・実行するのが大事だと思う。

S 選挙権がない今でも、調べたり、関心をもったりすることが大事だと思う。

S 自分が周りに影響を与えているという考え方をもつ。

S 人のよい行動を見て、「自分もできるようにしたい!」と思って行動する心が大事。

S みんなで協力して、自分も活動に参加する。

S 一人ひとりが「自分がするんだ。」という意識をもって行動する。

4.まとめ

本授業では、①めあてを提示する、②自分の考えを持つ、③意見を交流して考えを深め合う、④めあてに戻って考える、の流れで本時のねらいに迫った。中学生になると、「教師はこう答えてほしいのだろう。」というような意見を言うことも少なくない。しかし、途中で揺さぶりを入れることで、再度自分の考えを見つめ直し、「それでも自分で行動することに価値がある。」と考えを深めることができた。まとめの最後に、「みんなが言ってくれたような、自分が積極的に関わって自分にできることをすることを『参画』と言うんだよ。」と伝えると、「へ~そんな言葉あるんや。」という反応が返ってきた。『参画』という言葉を知らずとも、生徒たちの中にある「社会参画」の道徳的価値がクラス全体で深まる時間となった。

5.実践事例

(1)教材名

「富士山から変えていく」(令和3年版『中学道徳 あすを生きる 1』日本文教出版)

(2)主題名・内容項目

つながりが生み出す力(内容項目:C-(12)社会参画、公共の精神)

(3)本時のねらい

自分が積極的に関わり行動することで、社会はよりよいものに発展していくことに気づき、社会連帯の自覚を深め、一人ひとりが協力し、よりよい社会を実現していこうとする実践意欲を育てる。

(4)展開例

学習活動 |

指導上の留意点 |

|

|---|---|---|

導 |

1 題名にある「富士山」について、知っていることを交流する。 |

|

○「富士山」と聞いて、イメージするものや、知っていることはありますか? |

富士山の写真をスライドで映し、イメージをもちやすくする。 |

|

○今日は「富士山から変えていく」という話を通して、「よりよい社会」は何から生まれるのかということについて、考えていきます。 |

働くことや社会に奉仕することの意義については既習事項であることを確認し、そのうえで、「よりよい社会は何から生まれるのか」について考えることができるようにする。 |

|

展 |

3 語り手である野口健さんについて紹介し、「富士山から変えていく」を読む。 |

|

○この話は、登山家の野口健さんが実際に経験したことが書かれています。野口さんの思いを感じながら、聴いてください。 |

本文から読み取ることができる野口さんの思いに注目させるようにする。 |

|

○エベレスト登頂挑戦のときに、隊長の「ごみを拾おう。」の呼びかけに、野口さんは「ノー!」と言いかけたのはなぜだろう?(全体) |

「なぜ自分がしないといけないのか。」という、ごみ拾いに対する野口さんの当初の思いをつかむことができるようにする。 |

|

○エベレストで富士山の話が引き合いに出されたことをきっかけに、夏の富士山に登った野口さん。 |

野口さんの気持ちが変化した出来事であることに気づくことができるようにする。 |

|

★思っているよりごみが多くてショック。 |

この出来事をきっかけに、「自分たちの力で、この状況を変えていく」という考えが生まれたことを確認する。 |

|

◎野口さんが「自分たちの力で、この状況を変えていく」という意識を大切にしているのはなぜだろう? |

自由に移動して、できるだけ多くの意見を交流するように声掛けをする。 |

|

○誰かがやってくれたら、それでいいのではないか? |

生徒から出た意見を揺さぶる追発問を行い、近くの人と交流させることで、「自分が行動することに価値がある」ということに気づくことができるようにする。 |

|

○「よりよい社会」は何から生まれるのだろう? |

よりよい社会は何から生まれるのかを考えることを通して、「誰かがしてくれる」ではなく「自分がする」ことが大きな一歩であることに気づくことができるようにする。 | |

終 |

5 学習を振り返る。 |

今までの自分を振り返ったり、これからの自分の生き方につなげたりできるようにする。 |