小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「水産業のさかんな地域」(第5学年)

2.目標

我が国の水産業について、生産の工程、人々の協力関係、技術の向上、輸送、価格や費用などに着目して地図帳や各種の資料で調べ、水産業に関わる人々の工夫や努力を捉え、その働きを考え表現することを通して、水産業に関わる人々が、生産性や品質を高めるよう努力したり輸送方法や販売方法を工夫したりして、良質な食料を消費地に届けるなど、我が国の食料生産を支えていることを理解するとともに、水産業の課題や解決への取組を理解できるようにする。

我が国の水産業について、主体的に学習問題を追究、解決しようとする態度や、我が国の水産業の発展について考えようとする態度を養う。

3.評価規準

○生産の工程、人々の協力関係、技術の向上、輸送、価格や費用などについて、地図帳や各種の資料で調べて、必要な情報を読み取り、水産業に関わる人々の工夫や努力について理解している。

○調べたことを図や文などにまとめ、水産業に関わる人々は、生産性や品質を高めるよう努力したり輸送方法や販売方法を工夫したりして、良質な食料を消費地に届けるなど、我が国の食料生産を支えていることを理解している。

○生産の工程、人々の協力関係、技術の向上、輸送、価格や費用などに着目して、問いを見出し、水産業に関わる人々の工夫や努力について考え表現している。

○食料生産と国民生活を関連付けて、食料生産が国民生活に果たす役割を考えたり、学習したことを基に消費者や生産者などの立場から多角的に考えて、これからの水産業の発展について自分の考えをまとめたりして、適切に表現している。

○我が国の水産業について、予想や学習計画を立て、学習を振り返ったり見直したりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。

○学習したことを基に消費者や生産者の立場などから、水産業の発展について考えようとしている。

4.本単元の指導にあたって

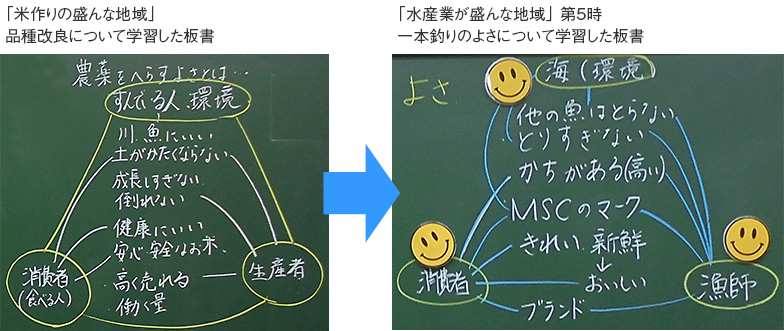

本小単元では既習で働かせた見方・考え方や既習で獲得した知識を生かす場面を意図的に設定した。例えば、米作りも水産業も様々な立場の人が協力している点や、自然環境を守ったり生かしたりしている点は共通している。「米作りと水産業は、共通している点が多い。」と子どもが捉えることができれば、既習を生かして考えようとする子どもが育つのではないかと考えた。また、本実践では、社会で見られる課題を教材化した。我が国の水産業は、水産資源の減少、労働人口の減少や高齢化といった課題を抱えている。つかむ段階では、このような水産物を確保することが難しい状況で、水産業に関わる人たちがどのように水産物を確保しているか問題意識をもてるようにした。社会に見られる課題と課題解決に取り組む人の姿を取り上げることで、社会的事象に共感し、切実感をもって学習に取り組めると考えた。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

◆本時の問い ○子どもの活動 |

資料 |

|---|---|---|---|

① |

日本の主な漁港の水揚げ量を調べることを通して、水産物の生産地の分布について理解できるようにする。 |

◆私たちが食べている水産物はどこでとれるのだろう。 |

◎魚や水産加工品の写真 |

② |

日本の水産業の課題を調べ、水産物の確保について疑問を出し合い、学習問題をつくることができるようにする。 |

◆日本の水産業にはどのような課題があるのだろう。 |

◎不漁の新聞記事 |

【学習問題】大変だ!日本の水産業!水産業のさかんな地域の人たちは、消費者が魚を食べられるように、どのようのことをしているのだろう。 |

|||

③ |

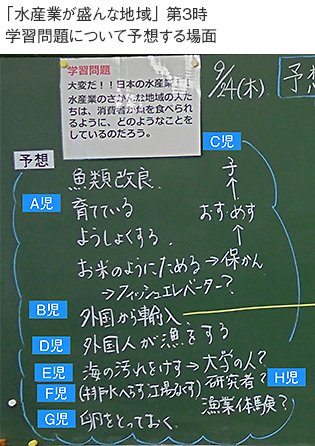

学習問題について予想し、学習計画をたてることができるようにする。 |

||

○日本の水産物の自給率や水産物の輸入相手国や輸入品目について調べる。 |

◎水産物輸入の割合 |

||

④ |

さんまの網漁について調べることを通して、漁師は効率的に漁をしていることを理解できるようにする。 |

◆さんまのあみ漁は、どのように行われているのだろう |

◎網漁の写真 |

⑤ |

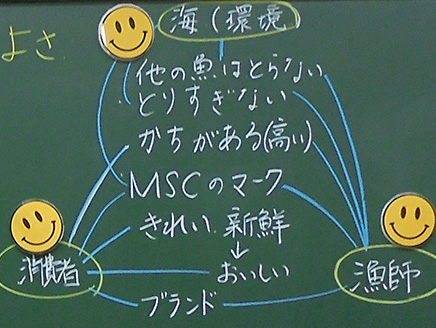

カツオの一本釣り漁について調べることを通して、一本釣りを行うことの利点について多角的に考えることができる。 |

◆カツオの一本釣りは、どのようなよさがあるのだろう |

◎カツオの一本釣りの様子の写真や映像 |

⑥ |

栽培漁業の鰆漁やマグロの養殖業の仕組みを調べることを通して、漁師は様々な立場の人と協力し、水産資源を増やすために工夫していることを理解できるようにする。 |

◆鰆の栽培漁業や、マグロの養殖は、どのように行われているのだろう |

◎鰆漁の映像 |

⑦ |

港や輸送の働きについて調べることを通して、漁港で働く人や輸送に関わる人たちの品質を高める工夫や、水産物の値段と費用の関係について理解することができる。 |

◆港に水あげされた魚はどのようにしてわたしたちの食卓へとどくのだろう。 |

◎港の写真 |

⑧ |

調べたことを関係図に整理し、水産業に関わる人たちの果たす役割を考えることを通して、水産業に関わる人たちが我が国の食料生産を支えていることを理解することができる。 |

○学習したことを関係図にまとめる。 |

|

⑨ |

新しい水産業の取り組みとして、世界の国々の取組を調べることを通して、水産業が抱えている課題を解決しようとする態度を養う。 |

◆水産物を安定して生産し続けるために、世界の国々では、どのようなことに取り組んでいるのだろう。 |

◎世界の水産物の生産量の変化 |

⑩ |

これまでの学習を基に、生産者や消費者の立場からこれからの水産業の在り方について考え、表現できるようにする。 |

◆これからの水産業はどのようにしていくべきだろうか。 |

◎漁師による水産資源の意識調査 |

6.本時の学習

カツオの一本釣り漁について調べることを通して、一本釣りを行うことの利点について多角的に考えることができる。

○主な学習活動 |

◆指導上の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

○釣り漁で獲られている代表的な魚種を確かめる。 |

◆実物大のカツオの写真を示すことで、カツオ漁への関心をもてるようにする。 |

※カツオの実物大の写真 |

かつおの一本釣りは、どのようなよさがあるのだろう |

||

○カツオの一本釣りの利点について予想する。 |

||

※漁業協同組合Sさんの話 |

||

○カツオの一本釣りの利点は、それぞれどのような立場の人にとってよいのか考え、話し合う。 |

◆調べたことは「どのような立場の人にとってよいのか」問い返すことで、カツオの一本釣りのよさについて多角的に考えられるようにする。 |

|

○本時の問いに対するまとめとふり返りを文章に書く。 |

◆振り返りの視点を示すことで、自分の考えの変化や自分の学習の仕方について振り返りをかけるようにする。 |

|