小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「情報を生かす産業」(第5学年)

2.目標

我が国の産業と情報の関わりについて、情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、文章資料や映像などの各種資料で調べ、まとめることで産業における情報活用の現状を捉え、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現することを通して、大量の情報や情報通信技術の活用は、様々な産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解できるようにするとともに、学習問題を主体的に追究・解決し、学習したことを基にして、産業と国民の立場から多角的に考えて、情報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向上について、考えようとする態度を養う。

3.評価規準

○情報の種類、情報の活用のしかたなどについて、文章資料や映像などの各種資料で調べ、必要な情報を集め、読み取り、産業における情報活用の現状を理解している。

○調べたことを図表や文などにまとめ、大量の情報や情報通信技術の活用は、さまざまな産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解している。

○情報の種類、情報の活用のしかたなどに着目して、問いを見出し、産業における情報活用の現状について考え表現している。

○情報化の進展に伴う産業の変化や発展と国民生活の向上を関連付けて、情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考えたり、学習したことを基に産業と国民生活の立場から多角的に考えて、情報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向上について自分の考えをまとめたりして適切に表現している。

○我が国の産業と情報との関わりについて、予想や学習計画を立て、振り返ったり見直したりして、主体的に学習問題を追究し、解決しようとしている。

○学習したことを基に、産業と国民の立場から多角的に考えて、情報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向上について考えようとしている。

4.本単元の指導にあたって

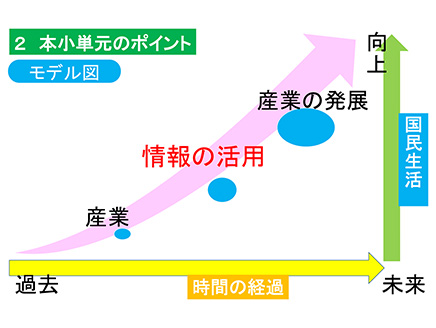

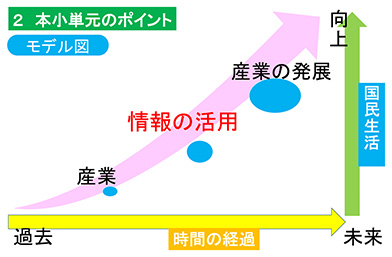

図1 モデル図 本小単元のポイントは、右の図1のモデル図のように過去から現在の時間の経過により、大量な情報や情報通信技術を活用することによって、様々な産業が量的にも質的にも発展していること、そして、それに伴って国民生活が向上していることを捉えることである。そのためには、情報を活用することにより、産業と国民生活がどのように変化しているのかを捉えられる教材を開発する必要がある。

図1 モデル図 本小単元のポイントは、右の図1のモデル図のように過去から現在の時間の経過により、大量な情報や情報通信技術を活用することによって、様々な産業が量的にも質的にも発展していること、そして、それに伴って国民生活が向上していることを捉えることである。そのためには、情報を活用することにより、産業と国民生活がどのように変化しているのかを捉えられる教材を開発する必要がある。

教材について

Sコンビニ会社は、大量の情報をPOSレジスターとnカードから主に収集している。POSレジスターからは、バーコードを読み取ることで「どの商品がいつ、いくらで、いくつ、どのような組み合わせで販売したのか」を把握できる。さらには、天候や客層ボタンの入力により、どのような日にどのような年齢帯の客が利用するかまで把握できるシステムになっている。nカードは、約7020万人が会員となっており、どのような人がどの商品をいつ、どこで、いくつ購入したか、また購入頻度についても把握できるシステムになっている。これらの情報を本社のホストコンピュータで管理し、商品発注等に活用している。また、アンケート調査やインタビュー調査、試食会など、アナログな情報収集も昔から引き続き行い、情報システムと掛け合わせながら商品開発等にも活かされている。

近年、各コンビニエンスストアやスーパーマーケットで、PB商品(プライベート商品)が開発され、販売されている。Sコンビニもその一つである。しかし、Sコンビニは、より質の高い商品の開発を求め、Sコンビニグループ会社として独自の商品として2007年5月にPブランドを誕生させた。その後、開発を続け2010年9月にPブランドのワンランク上のGブランドを誕生させた。Sコンビニグループ会社では、これまでにないコンセプトに基づいて開発した『Gブランド』を、圧倒的に品質を高めた新しいPB商品として展開することで、より幅広い客層、多様なニーズに対応するとともに、新たなマーケットを開拓している。また、プレミアム向上員会をつくり常に利用者の声を聞きながら、商品をリニューアルし続けている。

リアル(店舗販売)とネット(ネット販売)の融合を実現させたものが総合通販サイトである。Sコンビニを含め、Iスーパーマーケット、百貨店、ファミリーレストランなど計7社でつくられている。パソコンやスマートフォンを利用したり、電話で店舗に注文したりすることで、商品を購入できるサービスである。また、ネットで購入し、近くのSコンビニで受け取ることもできれば、自宅に配送もしてくれる。自分の都合に応じて買い物ができるため、買い物に行けない高齢者や子育てで忙しく買い物に行けない主婦や一人暮らしで家を知られたくない女性など、様々なニーズにあったサービスが受けられる。

学習過程について

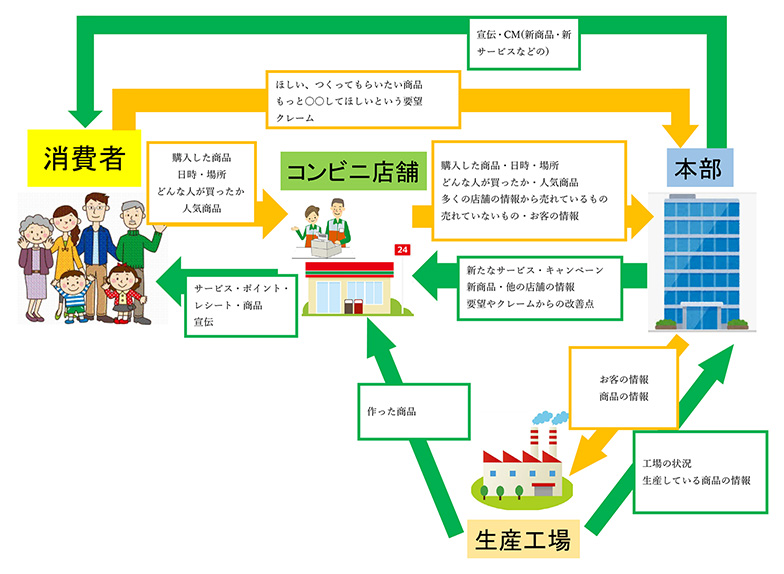

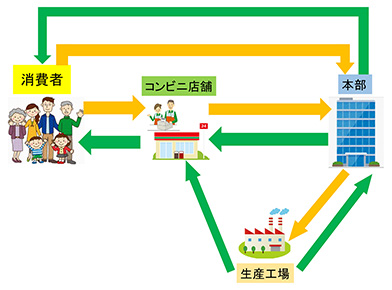

図2 情報システム図

図2 情報システム図

つかむ段階でコンビニの情報システム図(情報のやり取りでつながる関係図)を活用し、消費者や店舗、本部がどのように情報のやり取りでつながっているのか矢印を予想することで問いをもたせ、学習問題を設定する。学習問題をはじめ、予想した際にもった問いを追究する。調べる段階では、どのような情報をどのような手段で収集し、情報をどのように活用しているのかについて、資料を基に調べていくことで情報システム図を完成させていく。まとめる段階では、これまで作成してきた情報システム図を整理するとともに、それを基に情報活用による産業の発展とそれに伴う国民生活の向上を表現できるようにする。

「いかす」段階では、販売業以外の産業の情報活用を調べ、情報活用のメリットやデメリットについて考える。そのことから、情報化社会は、とても便利になっていく一方で個人情報漏洩や犯罪に巻き込まれる恐れがあることに気付かせる。そして、これまでの学習を生かし、国民の一人として、これからどのように情報化社会と関わっていけばよいのかについて話し合い、考えられるようにする。

5.単元の指導計画(8時間扱い)

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|---|---|---|

1 |

身近なコンビニの昔と今を比べ、消費者のニーズに応えるために情報活用して変化していることに関心をもつ。 |

○コンビニでの買い物経験や知っていることを話し合う。 コンビニの売り上げは、どうして上がったのだろう。 ・近くにあって、商品数が多くて、便利だから。 レジを開発したり、機械を導入したりすることで情報を集め、客のニーズに応えようとしているのかな。 |

2 |

消費者のニーズに応えるためにコンビニの情報活用や、情報のやり取りを話し合うことで学習問題を設定し、学習問題を基に学習計画を立てる。 |

○客のニーズに応えるために情報を活用しているという本部の方の話からめあてを設定する。 コンビニが客のニーズに応えることと、情報活用には、どのように関わりがあるのだろう。 ○客のニーズに応えることと情報の関わりについて、情報活用や情報のやり取りを関係図に記し、予想し合い学習問題をつくる。 学習問題 ○学習問題を基に学習計画を立てる。 |

3 |

コンビニでは、どのような情報をどのように集めているのかを理解する。 |

コンビニでは、どのような情報をどのように集めているのだろう。 ○レシートから問いに対する予想を考える。 コンビニでは、消費者の購入品や商品の組み合わせ、日時・場所などをレジやカード等から集めている。また、地域のイベント情報や気象情報などの情報も集めている。 |

4 |

コンビニでは、集めた情報を販売や配送などに役立てていることを理解する。 |

コンビニでは、集めた情報をどのように活用しているのだろう。 ○2枚の陳列の様子の写真から問いに対する予想を考える。 コンビニでは、集めた情報を単品管理の仕組みを使って、商品の販売や配送に活用し、商品を確実に売れるようにしている。また、消費者は求めている商品を買うことができる。 |

5 |

コンビニでは、集めた情報を商品開発やサービス向上に役立てていることを理解する。 |

コンビニでは、集めた情報を商品の管理以外にどのように活用しているのだろう。 ○消費者の声をもとに予想を考える。 コンビニでは、集めた情報を分析することで商品開発や新たなるサービスに活用し、発展しながら売り上げを伸ばすことにつながっている。また、それに伴って、消費者の生活は便利になっている。 |

6 |

これまでの学習をもとに、情報活用における販売業の現状と自分たちの生活との関わりについて関連づけ、自分の考えをまとめる。 |

○写真資料から、コンビニで売られている商品がIスーパーマーケットでも買えることに気付き、コンビニグループ会社があることを知る。 コンビニグループ会社の情報活用は、わたしたちの生活にどのようにかかわっているのだろう。 ○コンビニは、Sコンビニグループ会社の一部であり、他の会社も集まった大きな会社であることを知り、関係図にまとめる。 コンビニでは、レジやカードなどで消費者の購買情報や、地域のイベント、気象情報などの情報を集めている。その情報を分析することで、販売や配送や、商品開発、サービス向上に生かすことで消費者のニーズに応え、売上を伸ばし、発展し続けている。消費者は、自分の求める商品が手に入ったり、より良いサービスを受けたりすることができるため、生活が便利になっている。 |

7 |

ほかの産業の情報活用について調べ、様々な産業に情報活用されていることに気付く。 |

情報活用している産業は、他にどのようなものがあるのだろう。 ○産業を発展させている運輸・観光・医療・福祉の事例について調べる。 販売業以外にも運輸・観光・医療・福祉といった様々な産業でも情報を活用して発展している。そうすることで、わたしたちの生活は、よりよくなっている。 |

8 |

情報化社会の課題を知り、これからのわたしたちとの生活のかかわりについて考える。 |

○情報化社会の課題の新聞記事やニュースなどについて調べる。 これからどのように情報化社会にかかわっていけばよいのだろう。 ・情報は見えない部分がある。だからこそ、生産者・消費者は情報を正しく見極め、正しく使えるようにしていくことが大切である。 |

6.本時の学習(2/8)

○コンビニは、消費者のニーズに応えるためにどのような情報活用や、情報のやり取りをしているのかについて話し合うことで学習問題をつくりし、学習問題を基に学習計画を立てる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

◎コンビニ本部の方の話① |

||

○買い物している様子の映像を基に、情報システム図の矢印(情報のやり取り)を予想し合うことで問いを見出し、その問いを使って学習問題をつくる。 |

□買い物をしている動画を情報のやり取り(どのような情報をどのように集めているのか、どのように情報を活用しているのか)の視点で見るようにする。 |

|

学習問題 |

||

○学習問題を基に学習計画を立てる。 |

□情報システム図の各矢印を予想し話し合った時の「本当はどうなっているのか。」といういくつかの問いを学習計画にする。 |

|