小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「憲法と政治のしくみ」(第6学年)

2.目標

我が国の政治の働きについて、日本国憲法の基本的な考え方に着目して、見学・調査したり、各種の資料で調べたりして、関係図などにまとめ、日本国憲法が国民生活に果たす役割や、国会、内閣、裁判所と国民との関わりを関連付けて考え、日本国憲法は国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていること、立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解できるようにする。

3.評価規準

日本国憲法は国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていることや、現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを理解しているとともに、立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解している。

見学・調査したり各種の資料で調べたりして、まとめている。

日本国憲法の基本的な考え方に着目して、我が国の民主政治を捉え、日本国憲法が国民生活に果たす役割や、国会、内閣、裁判所と国民との関わりを考え、表現している。

我が国の政治の働きについて主体的に問題解決しようとしたり、よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとしたりしている。

4.本単元の指導にあたって

- 日本国憲法に関わる身近な事例(教科書無償配布、ユニバーサルデザイン等)を扱う。

- 自分たちの住む地域と他地域の事例(平和宣言、学校教育等)を比べ、日本国憲法の汎用性に着目させる。→日本全体に影響を及ぼす法やきまりがあるということに気付かせる。

- 「あたらしい憲法のはなし」の挿絵から日本国憲法の三原則や理念をグループで予想する。

- 日本国憲法の三原則の学習の指導順序を基本的人権の尊重→平和主義→国民主権とする(身近な基本的人権から入り、最後に国民主権を扱い、国の政治のしくみにつなげるために)。

- 日本国憲法の三原則の学習を、過去の事例(課題)→三原則の条文や理念、意味→身近な事例→国の取組や国民との関わりがわかる事例について扱う展開にする。

例)基本的人権の尊重:過去の事例(アイヌやハンセン病患者における課題)→条文(第11条)とその意味→身近な事例(義務教育制度等)→国民の権利と義務 - 「やってみよう」として模擬選挙を日本国憲法の三原則である国民主権と政治のしくみと国会の学習の間に取り入れ、国民主権や選挙における一票の意味に対する考えを深めるとともに、「選挙で選ばれた国会議員はどんなことをするのだろう?」という問いを見出せるようにすることで、日本国憲法の三原則から政治のしくみに円滑に移行できるようにする。

- 大単元の導入で、予算(お金)について扱ったことを踏まえ、政治のしくみでも、予算についてはできるだけ継続して触れることで、政治を行うために予算は不可欠であることに気付かせる。

- 「税金のはたらき」については、「調べる」の最後の段階で、「政治を行うための予算はどこから来るの?」という問いを見出し、学習活動として追究できるようにする。

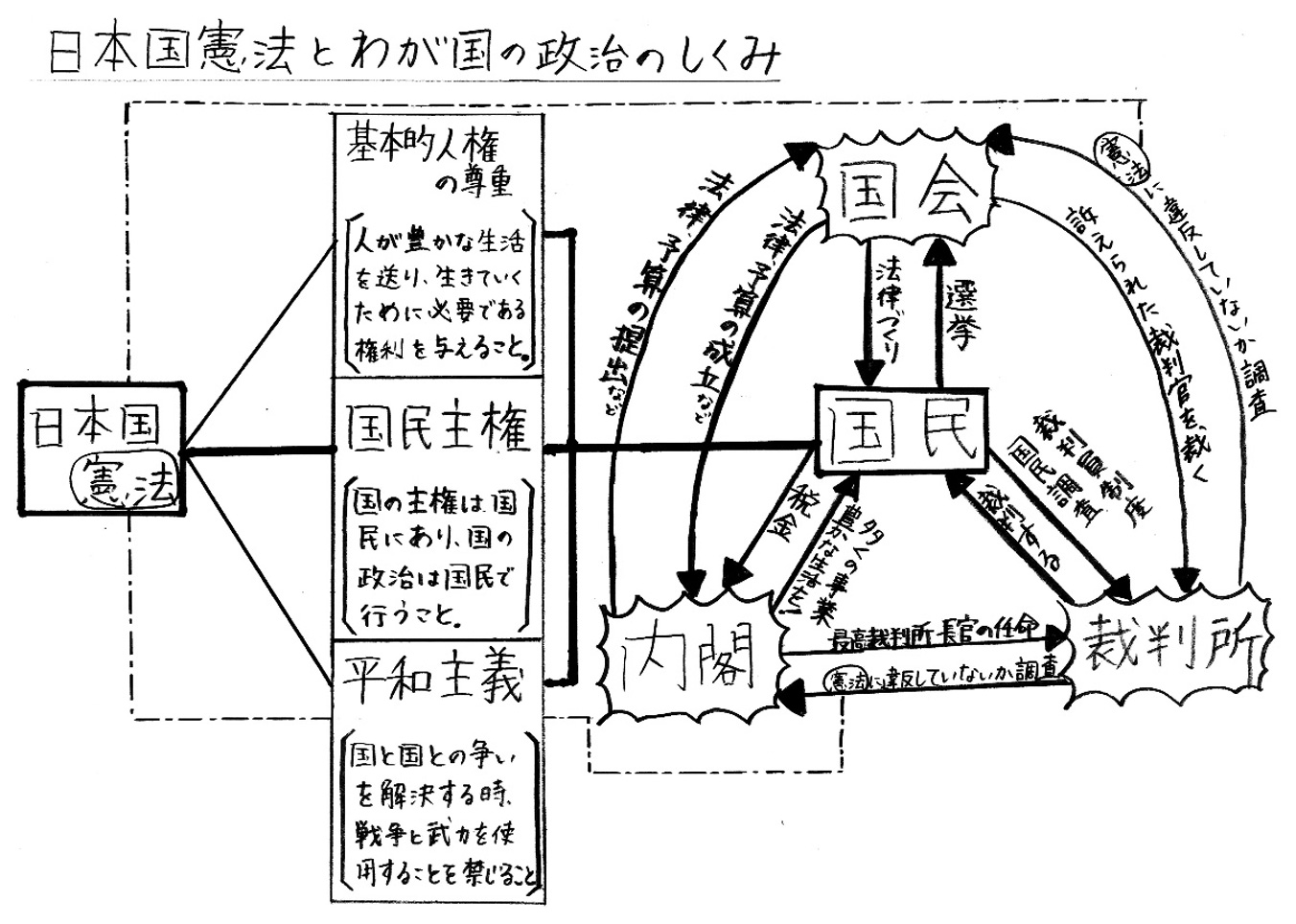

- 関係図(国民、日本国憲法、国会、内閣、裁判所)を考えさせる活動を取り入れる。※図1参照

- 1時間ごとに問いの連続性を重視し、新たな学びにつなげられるようにする。

- 体験的な活動、対話的な活動を取り入れることで、意欲や当事者意識を高める。

例)政治単元導入における予算の使い方を考える活動、「あたらしい憲法のはなし」の挿絵からグループで予想する活動、模擬選挙等

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

評価規準の具体例 |

|---|---|---|---|

1 |

地域の政治に関わりそうな事例と市の人の話から、国や地方公共団体の政治は、日本国憲法に基づくものであることに気付くことができる。 |

◆自分たちのくらしと関わりのある市のまちづくりは、どのような考え方のもとで行われているのだろう。 |

【主】 |

〈学習問題〉 |

|||

2 |

日本国憲法の基本的な考え方について予想し、日本国憲法と政治が、自分たちのくらしとどのようにつながっているのかについて調べる計画を立てることができる。 |

◆日本国憲法の基本的な考え方はどのようなものだろう。 |

【主】 |

3 |

基本的人権と国民の権利・義務について、自分たちのくらしと関連付けて考え、適切に表現することができる。 |

◆くらしのなかで、わたしたちの人権は、どのように守られているのだろう。 |

【思・判・表】 |

4 |

日本国憲法の平和主義の実現を目指す国や地方公共団体などの取組の意味を考え、適切に表現することができる。 |

◆平和を実現するために、どのようなことが行われているのだろう。 |

【思・判・表】 |

5 |

日本国憲法の前文や内容から、憲法は国民主権の考え方を示しており、国民が選挙を通じて政治に参加する制度を保障していることを理解することができる。 |

◆国民主権とは、どのようなものだろう。 |

【知・技】 |

6 |

模擬選挙を通して、選挙のしくみへの理解を深め、選挙に行くことの意味について考えるとともに、政治がどのように行われているかということに関心を高めることができる。 |

◆選挙の一票には、どのような意味があるのだろう。 |

【主】 |

7 |

国民の祝日等の法律ができるしくみや選挙を通じて、国民と国会との関わりや国会の働きについて捉えることができる。 |

◆国会には、どのような役割があるのだろう。 |

【知・技】 |

8 |

内閣のしくみや各省庁の働き等を調べ、内閣の働きについて理解することができる。 |

◆内閣はどのような仕事をしているのだろう。 |

【知・技】 |

9 |

裁判所のしくみを通じて、裁判所の働きを理解し、裁判と国民との関わりについて捉えることができる。租税の役割について理解し、税金と国民との関わりについて捉えることができる。 |

◆裁判所はどのような仕事をしているのだろう。 |

【知・技】 |

10 |

今まで学習したことを関係図にまとめるとともに、我が国の民主政治は、日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考え、わたしたちが今後、国の政治や日本国憲法の考え方とどのように関わっていくのかについて考えることができる。 |

◆日本国憲法、国民、国会、内閣、裁判所は、どのような関係になっているのだろう。 |

【主】 |

6.本時の学習(6/10)

模擬選挙を通じて、選挙のしくみへの理解を深め、選挙に行くことの意味について考えるとともに、政治がどのように行われているかということに関心を高めることができる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

○模擬選挙をする。 |

◆選挙の一票には、どのような意味があるのだろう。 |

◎市(地域)の政策がわかる資料 |

○選挙のしくみを理解し、選挙に行って一票を投じることの意味について考える。 |

・「選挙に当選した人は何をするのだろう」という問いを引き出し、国の政治の学習につながるようにする。 |