小学校 算数

小学校 算数

※本実践は平成20年度版学習指導要領に基づく実践です。

1.単元名

筆算のしかたをさらに考えよう(2年上P.87~105)

2.目 標

(1)十進位取り記数法のしくみをもとに,加法や減法の計算や筆算の仕方を考えることができる。

(2)(2,3位数)+(1,2位数)=(3位数),(3位数)-(1,2位数)=(2,3位数)の計算ができる。

3.評価規準

「関心・意欲・態度」

身の回りの生活から加法や減法の用いられる場面を見つけ,活用とする。

「数学的な考え方」

既習の加法・減法の考え方を生かし,(2,3位数)+(1,2位数)=(3位数),(3位数)-(1,2位数)=(2,3位数)の計算の仕方を考えることができる。

「技能」

(2,3位数)±(2位数)=(3位数)の計算や筆算の仕方を絵図で表し,正しく処理することができる。

「知識・理解」

(2,3位数)±(2位数)=(3位数)の計算や筆算の仕方も,同じ位同士で考えることや繰り上がり・繰り下がりがあることを理解することができる。

4.本単元の指導にあたって

①教材について

算数科は,学習の系統性が特に強い。そのため,学習指導を1つの単元や1単位時間だけで仕組んでも内容の系統性を捉えにくく,よりよい理解にならないと考える。本単元は,百の位に繰り上がるたし算と百の位から繰り下がるひき算の学習である。そこで,これまでのたし算・ひき算の学習とつなぐことを大切にする。

②学習過程について

1単位時間に「数量の関係などを的確にとらえ,場面の変化をつかむ把握の場」「これまでの処理を生かし,変化した場面を処理する解決の場」「これまでの変化をまとめる整理の場」の3つの場を設定する。そして,それぞれの場に「テープ図や位取り表で表す絵図化の活動」と「気づいたことを交流し,まとめる活動」を位置づける。

③児童の実態

絵図化・言葉化の実態調査や1学期に学習した十の位から一の位に繰り下がるひき算の学習ノートを分析した。子どもたちは「絵図化」や「言葉化」することのよさを感じていることが分かった。子どもたちは本時の気付きを理解することはできるが,学習のつながりをとらえていないことが分かった。

5.単元の指導計画

|

時 |

学習活動及び内容 |

||

|---|---|---|---|

|

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

評価規準の具体例 |

|

|

1 |

(2位数)±(2位数)の計算に興味を持ち,問題をつくることができる。 |

挿絵をみて,既習の(2位数)±(2位数)の計算をふり返る。 |

・(2位数)±(2位数)の計算に興味を持ち,問題づくりに取り組んでいる。【関】 |

|

2 |

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して十の位が繰り上がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。 |

十の位が繰り上がる(2位数)+(2位数)の計算や筆算の仕方を筆算図で考える。 |

・既習をもとに,十の位が繰り上がる(2位数)+(2位数)の計算や筆算の仕方を考えている。【考】 |

|

3 |

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して一・十の位が繰り上がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。 |

一の位も十の位も繰り上がる(2位数)+(2位数)=(3位数)の計算や筆算の仕方を筆算図で考える。 |

・既習をもとに,一の位と十の位が繰り上がる(2位数)+(2位数)の計算や筆算の仕方を考えている。【考】 |

|

4 |

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して百の位に波及的に繰り上がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。 |

十の位に繰り上がることで,百の位に波及的に繰り上がる(2位数)+(1,2位数)の計算や筆算の仕方を筆算図で考える。 |

・既習をもとに,百の位に波及的に繰り上がる(2位数)+(1,2位数)の計算や筆算の仕方を考えている。【考】 |

|

5 |

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して百の位が繰り下がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。 |

百の位が繰り下がる(3位数)-(2位数)の計算や筆算の仕方を筆算図で考える。 |

・既習をもとに百の位が繰り下がる(3位数)-(2位数)の計算や筆算の仕方を考えている。【考】 |

|

6 |

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して百・十の位が繰り下がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。 |

百の位と十の位が繰り下がる(3位数)-(2位数)=(2位数)の計算や筆算の仕方を筆算図で考える。 |

・既習をもとに,十の位と百の位が繰り下がる(3位数)-(2位数)の計算や筆算の仕方を考えている。【考】 |

|

7 |

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して百の位が波及的に繰り下がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。 |

十の位が繰り下がることで,百の位が波及的に繰り下がる(3位数)-(2位数)の計算や筆算の仕方を筆算図で考える。 |

・既習をもとに,百の位が波及的に繰り下がる(3位数)-(2位数)の計算や筆算の仕方を考えている。【考】 |

|

8 |

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して百の位が波及的に繰り下がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。 |

十の位が繰り下がることで百の位が波及的に繰り下がる(3位数)-(1位数)の計算や筆算の仕方を筆算図で考える。 |

・既習をもとに,百の位が波及的に繰り下がる(3位数)-(1位数)の計算や筆算の仕方を考えている。【考】 |

|

9 |

(3位数)±(1,2位数)の筆算による仕方を考え,正しく処理できるようにする。 |

(3位数)±(1,2位数)の筆算による仕方を考える。 |

・(3位数)±(1,2位数)の計算が筆算でできる。【技】 |

|

10 |

(3位数)±(1,2位数)の適用問題を正しく処理できるようにする。 |

(3位数)±(1,2位数)の適用問題を解決する。 |

・(3位数)±(1,2位数)の適用問題を解決することができる。【考】 |

6.本時の学習(第6時/全10時)

①目標

筆算図を使いながら,位の大きさに着目して百・十の位が繰り下がる計算や筆算の仕方を考え,これまでとの変化を説明することができる。

②学習展開

|

主な学習活動 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|

|---|---|---|---|

|

把 |

問題場面を提示し,本時の学習で必要な図について話し合う。 |

問題場面の状況が変化したことをとらえさせ,テープ図が必要ないことを理解できるようにする。 |

|

|

もんだい |

|||

|

T :(問題を提示した後)これまでと変わったことは何ですか。 |

|||

|

めあて |

|||

|

解 |

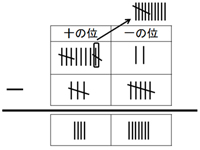

142-58の計算の仕方を筆算図で絵図化し,考えをつくる。 |

142-58の筆算の仕方を百の位がある筆算図で表現させ,2回ある繰り下がりをとらえることができるようにする。 |

|

|

筆算図で考えをつくった後,これまでとの計算の仕方から変化した点について,話し合う。 |

|

||

|

T :これまでの計算の仕方と変わったことは 何ですか。隣の人と話し合いましょう。 |

|||

|

整 |

子どもが本時の活動や学習してきたことで生まれた気づきをもとに自分の言葉で学習をまとめる。 |

本時までのたし算やひき算についてふり返らせ,これまでのことをもとにまとめることができるようにする。 |

|

|

まとめ |

|||