小学校 算数

小学校 算数

1.単元名

「角と角度」(第4学年)

2.単元の目標

角の大きさを回転の大きさとして捉え、角の大きさの単位と測定の意味について理解する。加えて、図形としての角の大きさを柔軟に表現したり、考えた過程を振り返ったりして、学習したことを生活や今後の学習に活用しようとする態度も養う。

3.評価規準

角の単位「度(°)」を理解し、分度器を用いて角の大きさをはかったり、角をかいたりすることができる。

図形の角の大きさに着目して、角の大きさを柔軟に表現したり、図形を考察したりすることができる。

身の回りにある角を見つけ出し、角の大きさを調べたり、比較したりしようとしている。

4.本単元の指導にあたって

角とは、1つの点から伸びた2つの異なる半直線によってできる図形のことであり、そこにできる広がり具合のことを角度という。角度は、どの点に着目してその大きさを考えるのか、測定するのかが難しいため、児童にとって捉えにくい量である。また、1回転が360°となり、直角が90°、水平状態が180°であることも、児童にとっては今までにない感覚であり、新たな数値の規則を学ぶ難しさがある。そこで、デジタル教科書やICT機器を活用し、大型ディスプレイに書き込み等をしてわかりやすく説明する。また、1人1台端末を使って、振り返ることができるようにしたり、児童自身がICT機器を活用して自分の考えを発表できるようにしたりする。

角度の導入では、まず角には大きさの大小があり、それは角を構成する2つの辺の長さに依存せず、2つの辺の間の開き具合によって決まることに着目させる。そして、角には2つの角度(角a°と角360°-a°)が存在することを意識させ、180°以上の角度が存在することに気づかせる。同時に一回転が360°であること、その一部分として、180°や90°があるという認識をもたせ、角度の本質的な理解に十分な時間をかけるようにしたい。また、角度の加法性、交換性、連続性、位置に対する不変性についても具体的な活動を通して理解させるようにしたい。

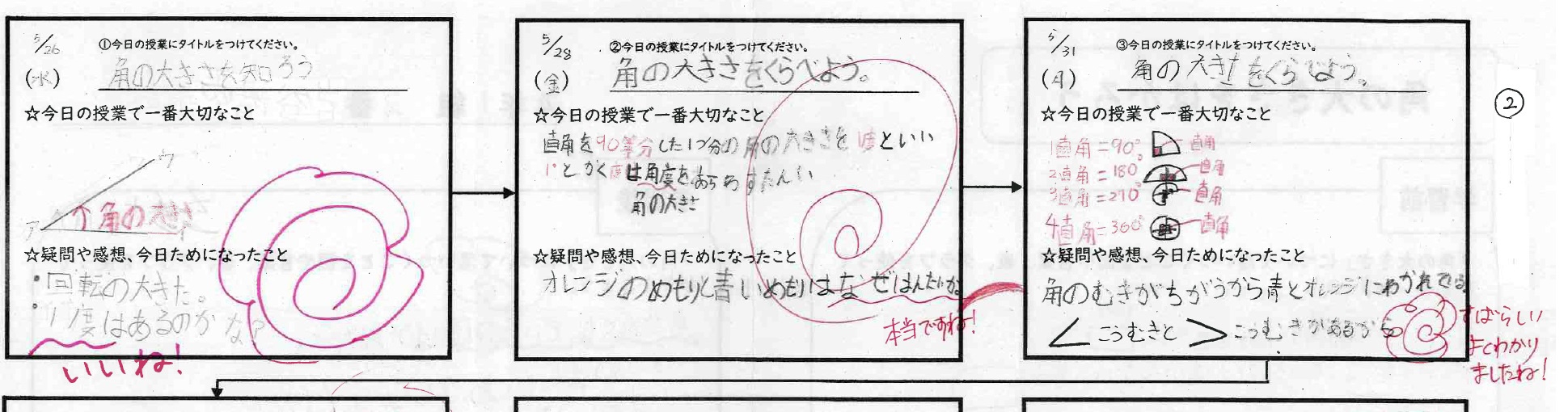

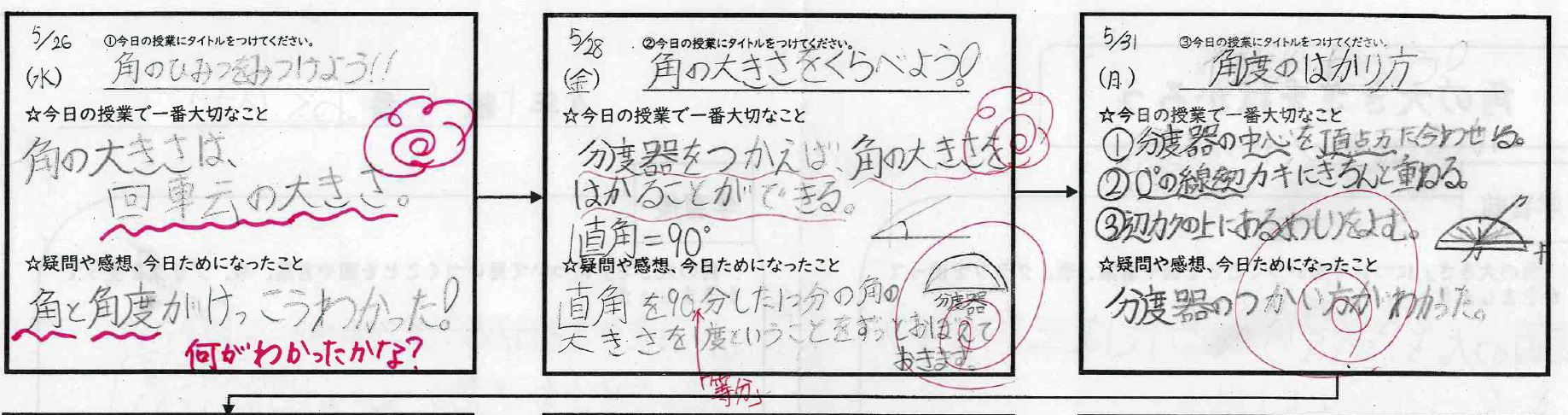

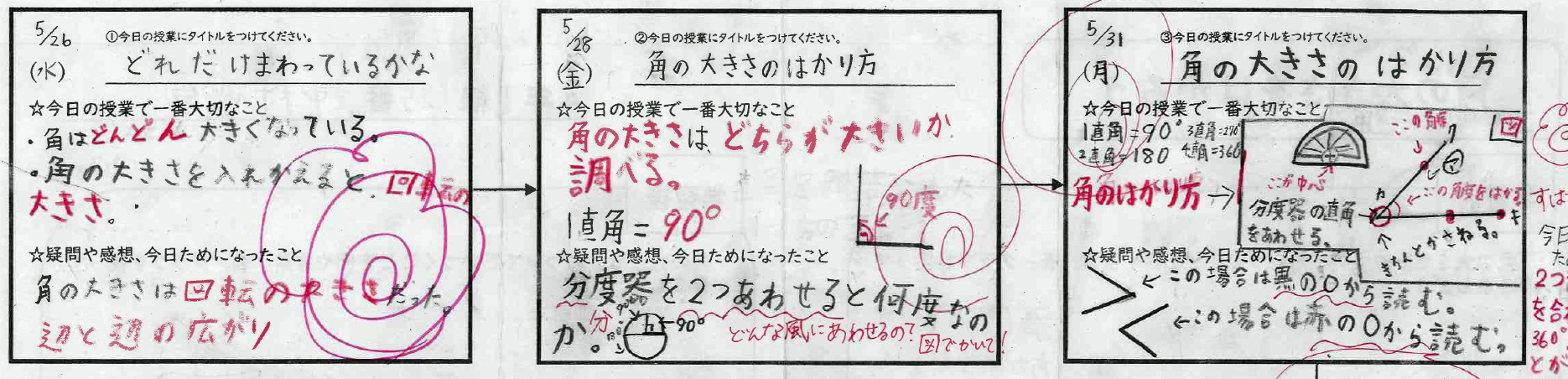

加えて、指導と評価の一体化の工夫として、山梨大学の堀哲夫先生のOPPAの理論を活用し、毎時間OPPシートに振り返りを記入するようにする。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

おもな学習内容 |

|---|---|---|

1 |

任意の角を単位として角の大きさを考えることを通して、回転量としての角の概念を理解する。 |

・円と正方形を重ねて、色々な大きさの角をつくる。 デジタル教科書 |

2 |

角度を表す単位(°)を知り、分度器の構造と目盛りのよみ方を理解するとともに、分度器を用いて角度をはかることができる。 |

・分度器の構造を調べる。 デジタル教科書 |

4 |

180°より大きい角度をはかったり、対頂角の大きさや求め方を理解したりする。 |

・180°より大きい角度のはかり方を考える。 デジタル教科書 |

5 |

三角定規の角の大きさについて理解するとともに、三角定規を組み合わせて色々な角度をつくることができる。 |

・三角定規のそれぞれの角の大きさを調べる。 デジタル教科書 |

6 |

身の回りの色々なところから角を見つけて、角の大きさをはかろうとする。 |

・身の回りの色々な角度をはかる。 |

7 |

分度器を用いて、角をかくことができる。 |

・分度器を用いて角をかく。 デジタル教科書 |

8 |

1つの辺の長さと、その両端の角の大きさがわかっている三角形をかくことができる。 |

・角の大きさがわかっている三角形を作図する。 デジタル教科書 |

9 |

学習内容の定着を確認し、理解を深める。 |

・学習内容についての理解を確かなものにする。 |

6.本時の学習

角度を表す単位(°)を知り、分度器の構造と目盛りのよみ方を理解するとともに、分度器を用いて角度をはかることができる。

ア.「導入」の場面

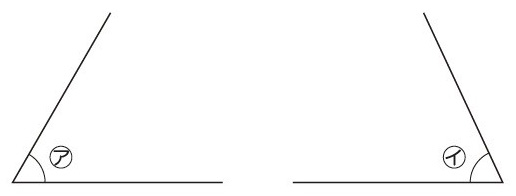

まず、2つの角を見せる。(画像1)

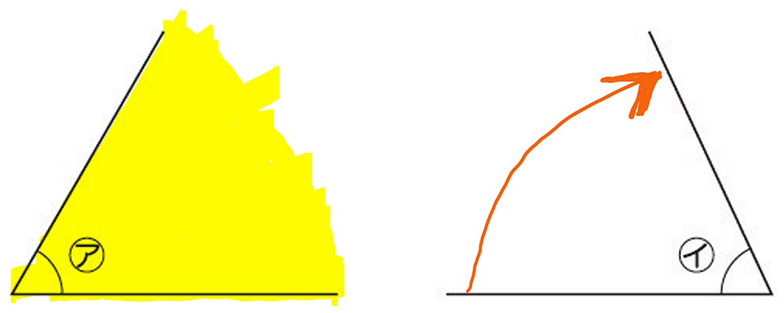

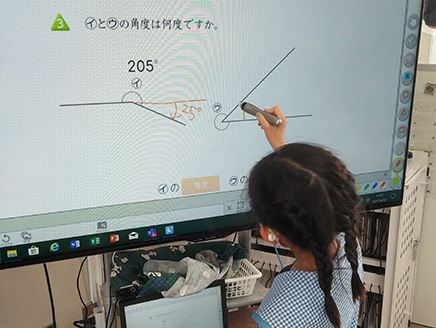

角の大きさを回転する量として捉えることができているか確かめるために㋐、㋑のどこが角の大きさにあたるのか児童自身が動作化したり、デジタル教科書に書き込みをしたりして確かめる。(画像2)

そして、角の大きさはどの点に着目すればよいのかを確認した上で、「㋐、㋑の角の大きさはどちらが大きいですか」と問いかけ、子どもたちに、見た目ではどちらが大きいかわからないので正確にはからなければいけないという、角の大きさを数で表す必要性を持たせる。そして、角の大きさをはかるためには、分度器を使うことを教える。

イ.「展開」の場面

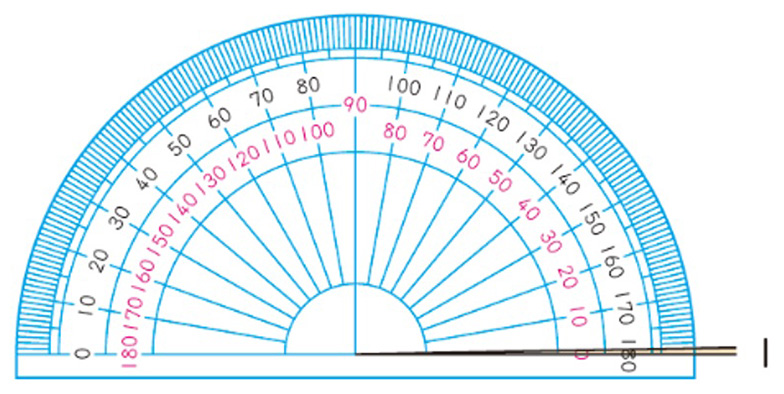

実際に、分度器をさわりながら、分度器の目盛りがどのようについているのか調べさせる。さらに、分度器について気づいたことを1人1台端末に入っているプレゼンテーションソフト等を活用して、印をつける等して発表させる。(画像3、4)

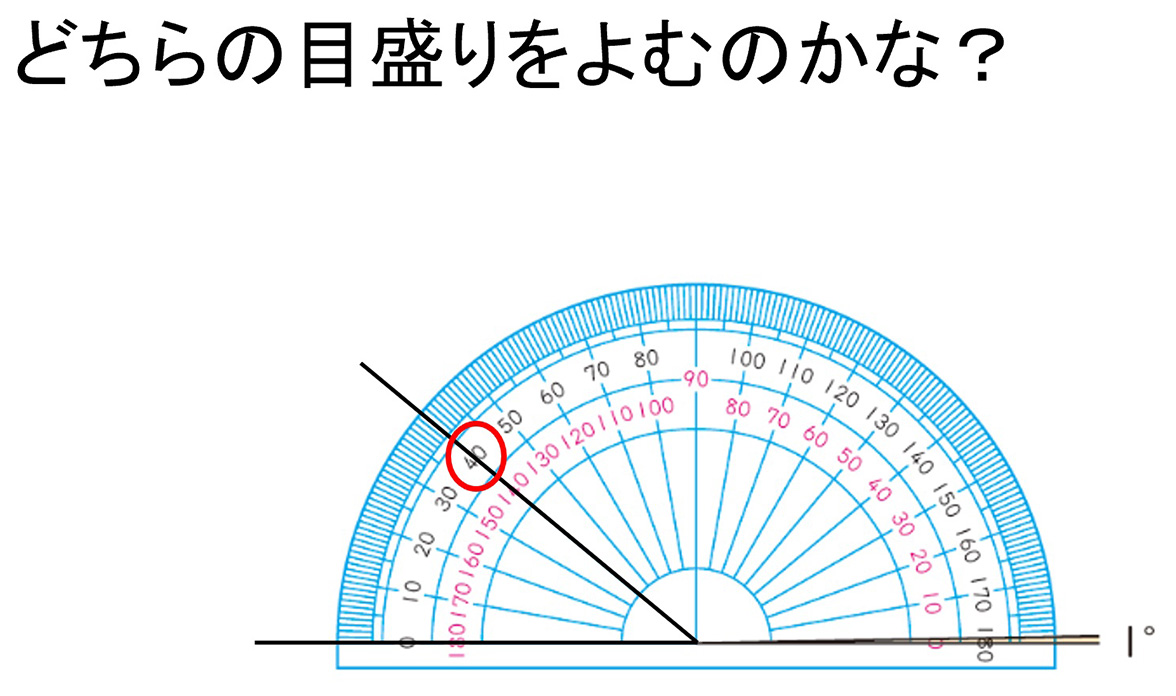

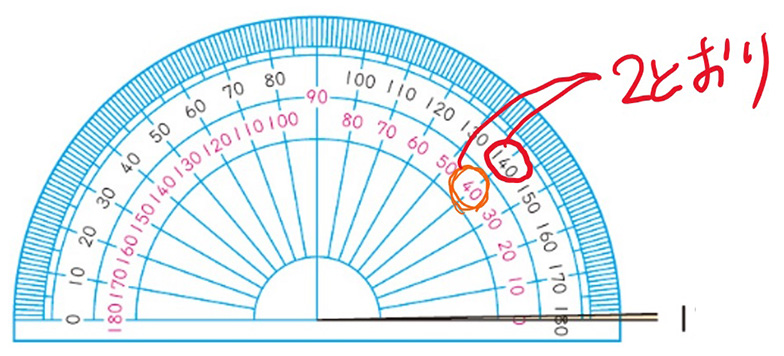

【画像4】分度器で気づいたこと(1つの目盛りに2通りの数がある)

【画像4】分度器で気づいたこと(1つの目盛りに2通りの数がある)

分度器の目盛りがどのようについているかをしっかりとペアやグループ、全体で発表した後、分度器について、そのしくみや目盛りのよみ方、単位についてデジタル教科書を活用して確認していく。

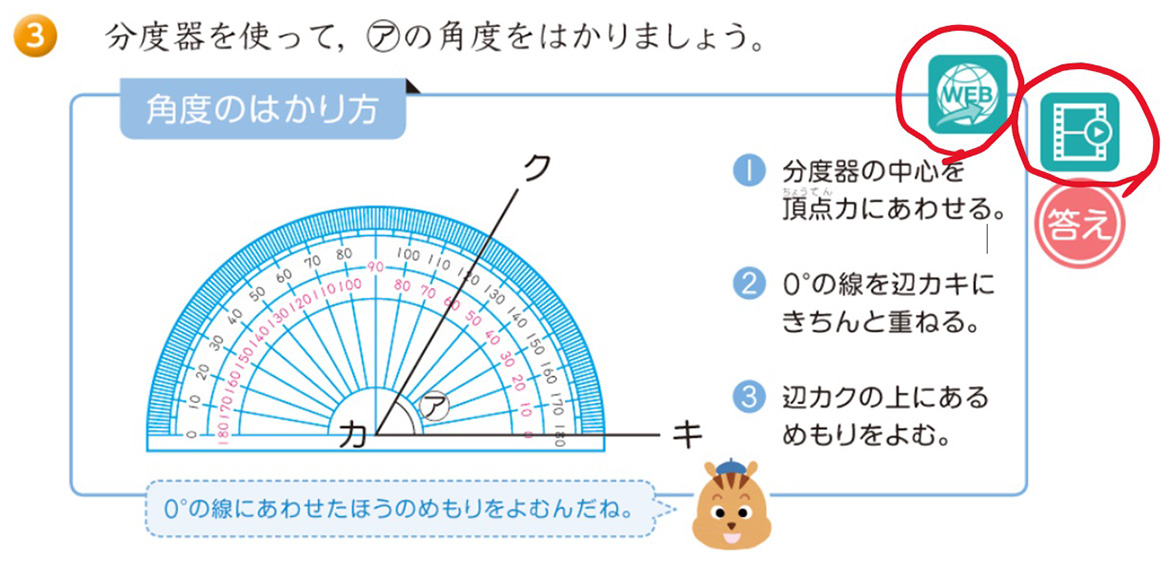

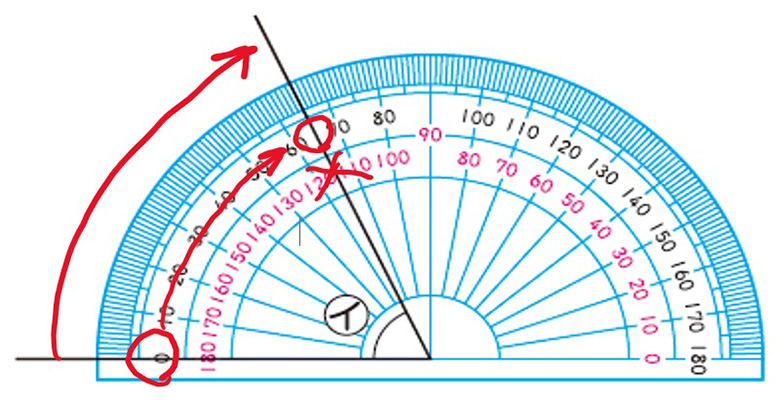

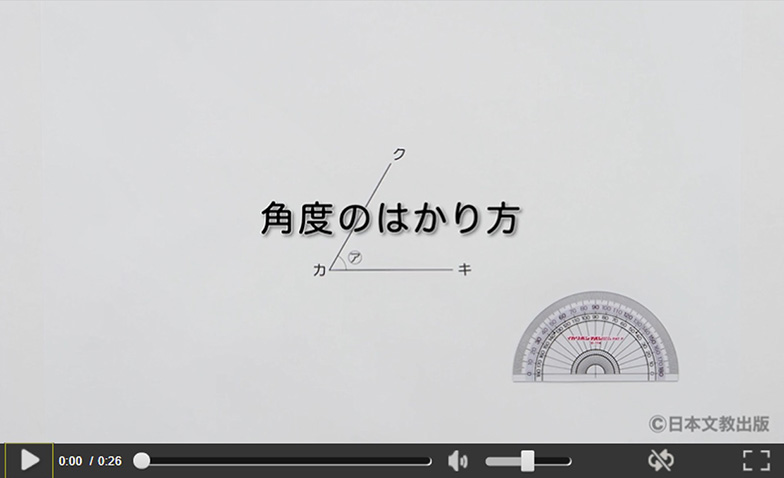

次に、㋐の角度のはかり方について、デジタル教科書に搭載されたデジタルコンテンツ、動画(赤印)を活用して、提示し説明していく。(画像5)

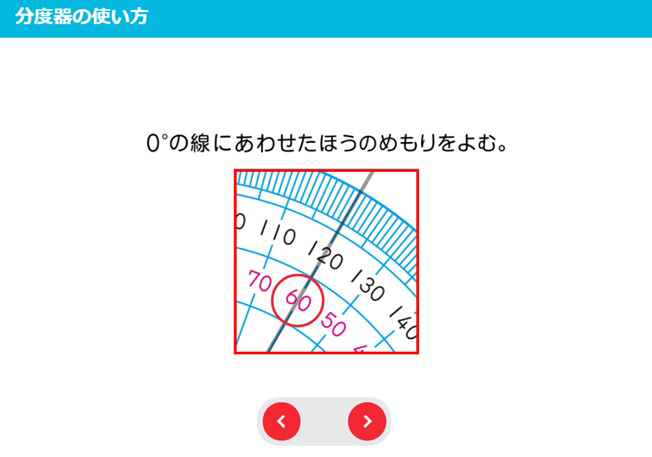

子どもたちが特につまずきやすいのが、どちらの目盛りをよめばいいのかわからなくなることである。そのため、説明する際に、デジタル教科書やICT機器等を活用して、「0°の線にあわせた方の目盛りをよむ。」ということをしっかりとおさえる。(画像6)

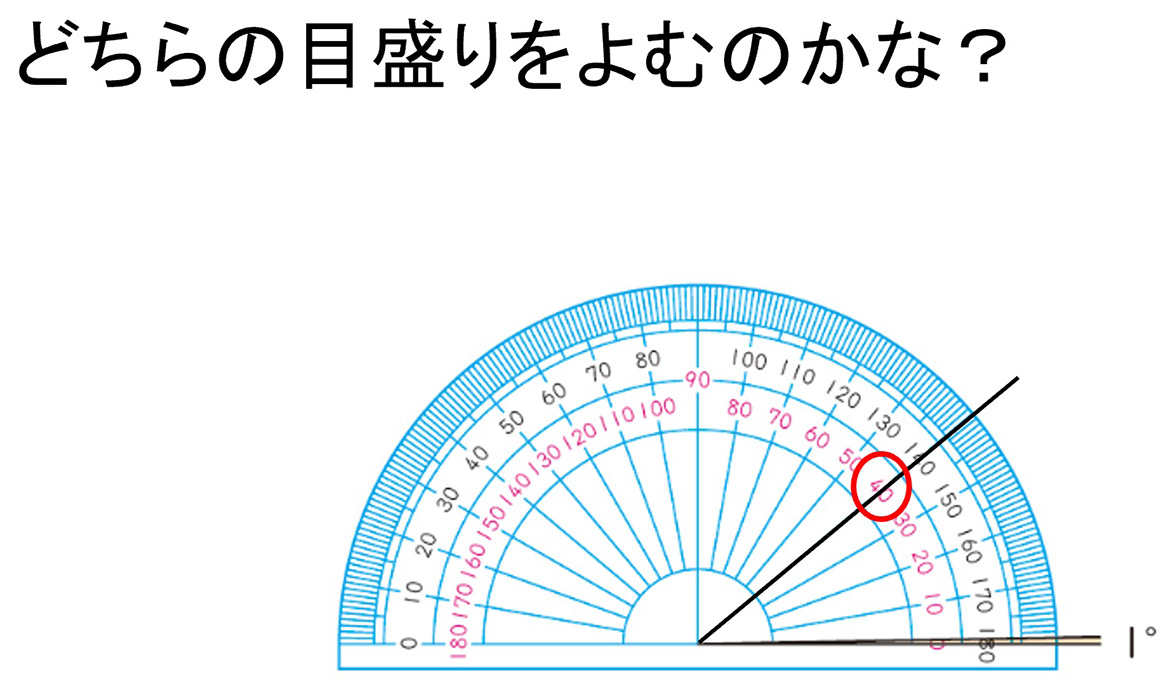

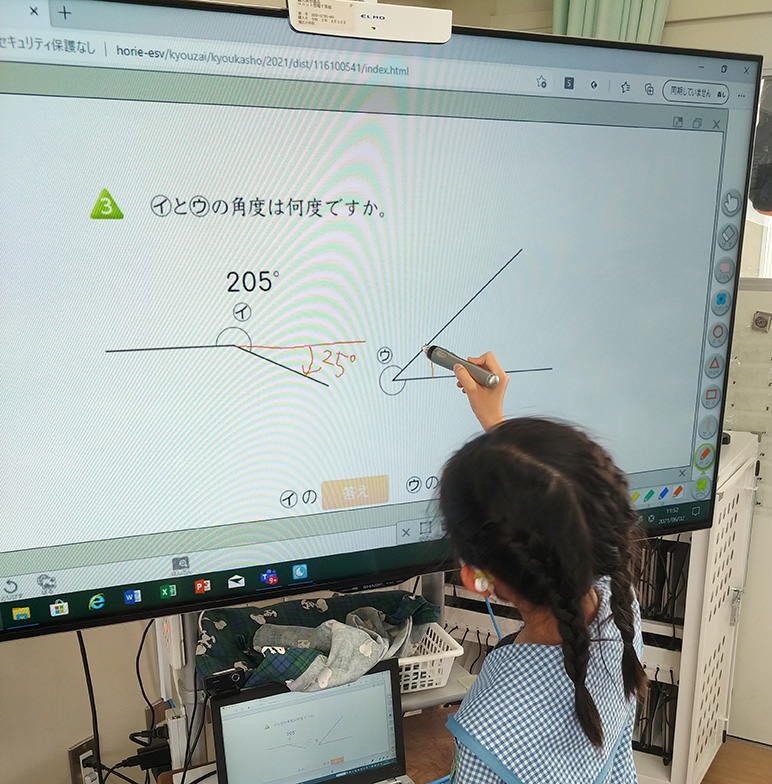

そして、実際に㋐の角度と㋑の角度のどちらが大きいのかはからせる。この際にも、内側の目盛りをよむのか、外側の目盛りをよむのか、1人1台端末にあるプレゼンテーションソフト等を活用して、根拠をきちんと説明させるようにする。(画像7)

ウ.「まとめ」の場面

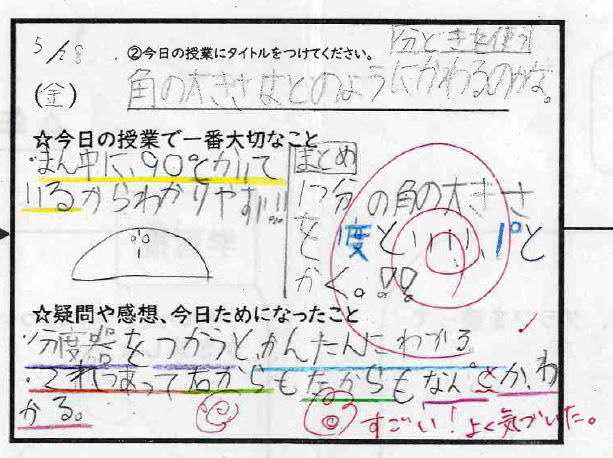

角の大きさをくらべるためには、分度器を使って角度をはかればいいこと、さらに、分度器の目盛りのよみ方やはかり方を振り返る。そして、子どもたちは、前時の振り返り等も参考にしながら、本時の振り返りをOPPシートにかき、全体で共有する。(画像8)

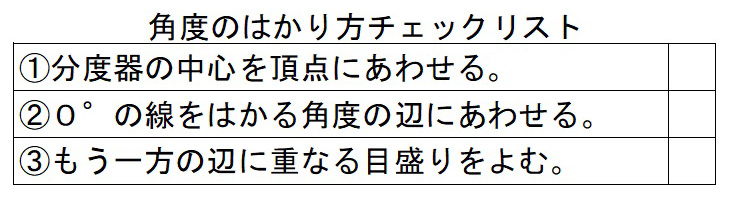

最後に、分度器の目盛りのよみ方の復習として、特に児童がつまずきやすい、内側の目盛りをよむのか、外側の目盛りをよむのかに焦点を当てたフラッシュカードを、プレゼンテーションソフト等を活用して作成し、2択問題として出題し、習熟を図る。(画像9、画像10)

7.指導を終えて

角の大きさについては、子どもたちに何度も動作化させたり、大型ディスプレイに視覚的に示したりしたことで、角の大きさは辺の長さに関係なく、辺の開き具合できまるということをおさえることができた。実際に、次の時間に、角度は、どの点に着目してその大きさを考えるのかを子どもたちは、すぐに示すことができた。(画像11)

角度のはかり方については、子どもたちが実際に角度をはかっている間も大型ディスプレイに角度のはかり方の動画を流し続けるよう工夫した。(画像12)

そのおかげで子どもたちは、その動画を見ながら手順を確認して、はかることができた。それでも、やはり内側の目盛りと外側の目盛りのどちらをよめばよいのかわからない児童もいた。そこで、手元に「角度のはかり方チェックリスト」(画像13)を用意して、さらに手順を確認しやすいようにしてもよいのではないかと思った。

「まとめ」の場面で、内側をよむのか、外側をよむのかに絞ったフラッシュカードを活用したことで、分度器の操作が難しい子どもでも、目盛りのよみ方に焦点を当てて、考えることができたことがよかった。

加えて、振り返りをOPPシートにかいたことにより、毎回の授業を子どもも教師も評価し、どこまで理解していて、どこが理解不十分なのか明確にわかり、それを次の授業に生かすことができたのもよかった(画像14、画像15、画像16)。今後、OPPシートをデジタル化していくことに挑戦していきたい。