小学校 算数

小学校 算数

1.単元名

「九九の ひょう〔かけ算の きまりを 見つけよう〕」(第2学年)

2.単元目標

乗法に関して成り立つ性質について理解し、数量の関係や既習の乗法に着目して簡単な場合の2位数と1位数との乗法の計算の仕方を考え説明するとともに、九九の表の考察を振り返り、身の回りから乗法の場面を見つけ用いようとする態度を養う。

3.評価規準

○乗法について成り立つ性質(乗数が1増えると、積は被乗数の分だけ増えること、交換法則、分配法則)を理解し、簡単な場合の2位数と1位数のかけ算の計算の仕方を知っている。

○乗数、被乗数、積の数量の関係に着目して乗法の性質を考え説明したり、既習の乗法やその構成の仕方をもとに、簡単な場合の2位数と1位数との乗法の計算の仕方を考えたりするとともに、乗法を活用して日常生活などの場面の問題を解決している。

○九九の表をもとに乗法の性質について考えた過程を振り返り、簡単な場合の2位数と1位数との乗法の計算の仕方を発展的に考えようとするとともに、身の回りから乗法の場面を見つけ用いようとしている。

4.本単元の指導にあたって

○九九といえば、暗唱することに重点をおかれてしまいがちであるが、習熟させるだけでなく、九九を自分で構成していくことも大切に学習を進めたいと考える。この単元は九九の習熟を図るとともに、「乗法に関して成り立つ性質」の理解を一層深めたり、数の見方を深めたりすることを目標としている。そして、ここでの学習をもとに、3年では乗法の交換法則や結合法則、筆算形式による計算の仕方を学習する。

○本単元でも、前単元で見つけたかけ算のきまりや性質に加え、同じ数をかけた九九はそれぞれの段に1つずつあることも発見すると考える。また、基準量(かたまり)が違えば式が違うこと、2位数×1位数(12×5)も今まで学習したことをもとに考えることができること、一つの数を2つの数の積としてみることなどを、さし絵やアレイ図、式、言葉と結びつけながら練り上げていく。このような活動を通して、総合的な考え方、豊かな見方・考え方ができる児童に育ってほしいと思う。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

おもな学習内容 |

|---|---|---|

1 |

・九九の表の考察を通して、乗数、被乗数、積の関係に着目し、乗法の性質について考え、理解する。 |

・九九の表を調べ、分かったことを発表し合う。 |

2 |

・乗法の交換法則を理解する。 |

・乗法の交換性を調べる。 |

3 |

・簡単な場合の2位数と1位数のかけ算の計算の仕方を考える。 |

・12程度の2位数と1位数のかけ算の仕方を考える。 |

4 |

・ものの数をさまざまなまとまりに着目し、乗法を用いて考えを説明することができる。 |

・乗法を使って、いすの総数を求める。 |

5 |

・ものの数を、乗法が適応できるように工夫し、乗法を活用した多様な方法で考えを説明することができる。 |

・L字型に並んだボールの数を、乗法を使った多様な考え方で求める。 |

6 |

・「たしかめポイント」に取り組み、学習内容の理解を確認する。 |

・「たしかめポイント」に取り組み、学習内容の理解を確認する。 |

6.本時の学習

九九の表の考察を通して、乗数、被乗数、積の関係に着目し、乗法の性質について考え、理解する。

ア 「導入」の場面(5分)

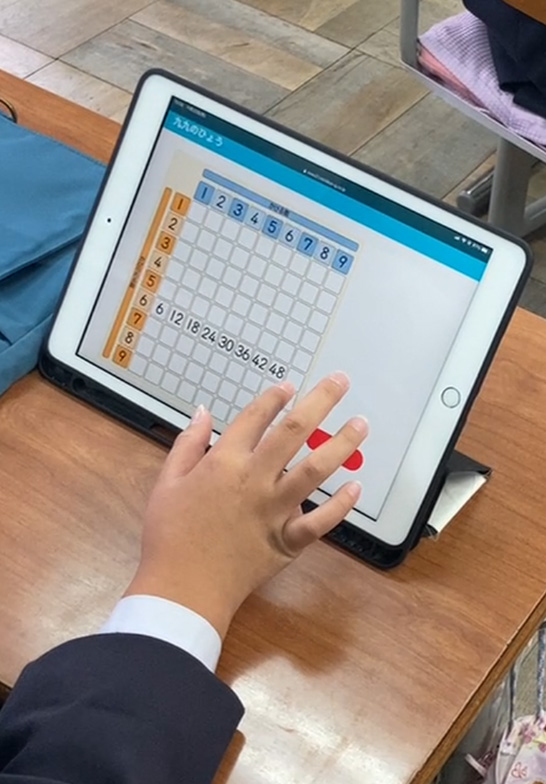

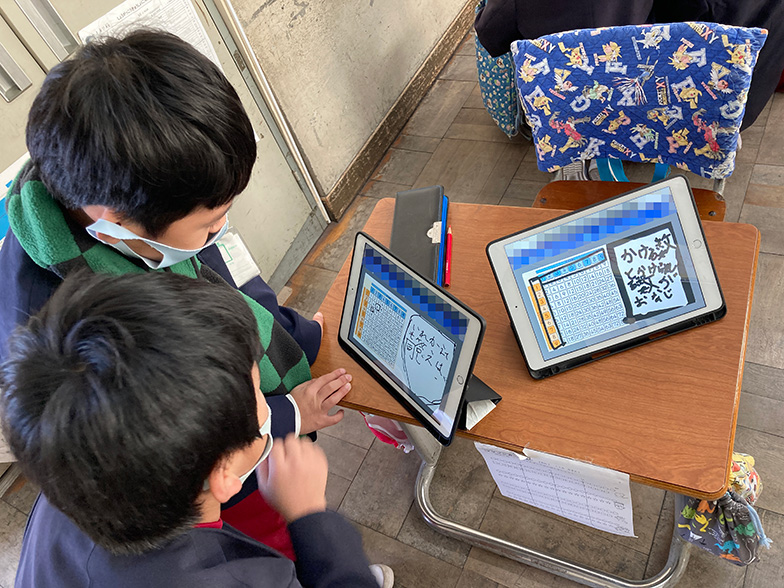

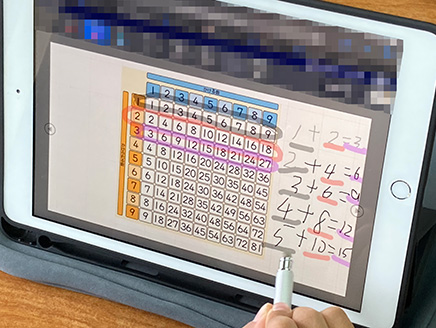

まず、デジタル教科書のデジタルコンテンツである九九の表を使用し、各段の九九を唱えながら画面をタップしてかけ算の習熟の時間とする。タップすると、答えが表示されるため、児童は下がり九九を言ったり、バラバラ九九を言ったりして、自分の習熟度に合う九九の暗唱を楽しみながら取り組むことができた。取り組みの最中に児童は、「こことここの場所の数字同じや。」と発言し、今日の本時のめあてである「九九のヒミツ」に迫っている児童もいた。(写真1)

次に九九の表を見せ、教師は「この九九の表に、実はヒミツが隠れています。今日はそれをみんなで探しましょう。」と本時のめあてを伝えた。児童の中には、「もう知ってるよ。」と発言したり、「いくつもあるよ。」と複数あることに気づいていたりした。

≪展開前半部分≫

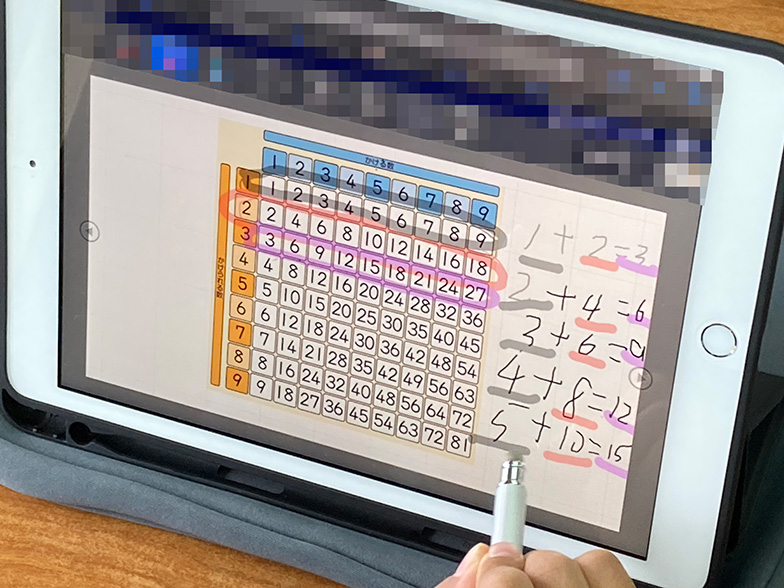

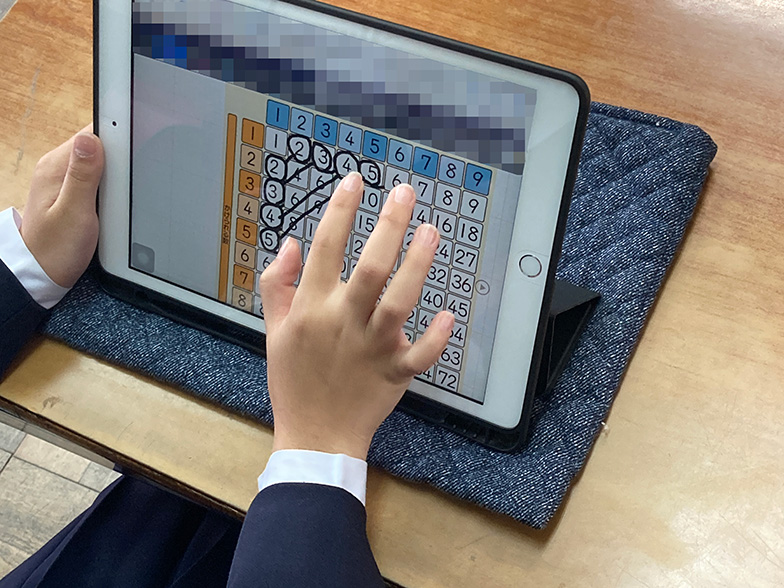

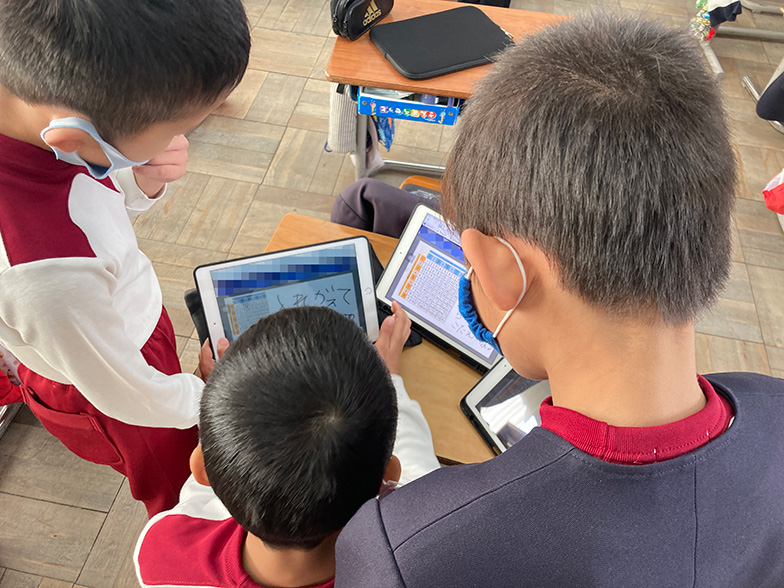

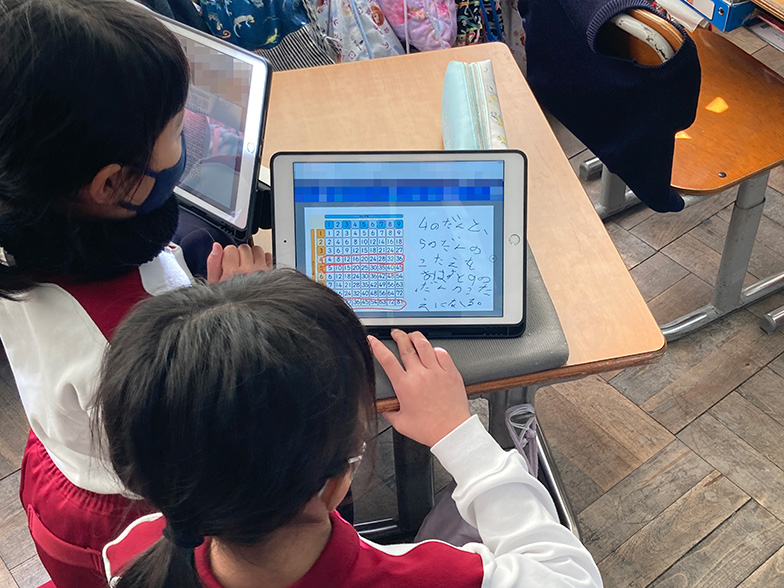

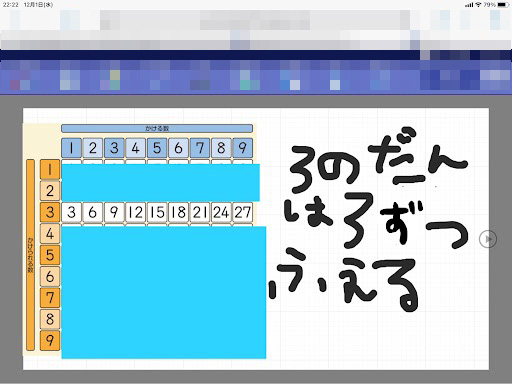

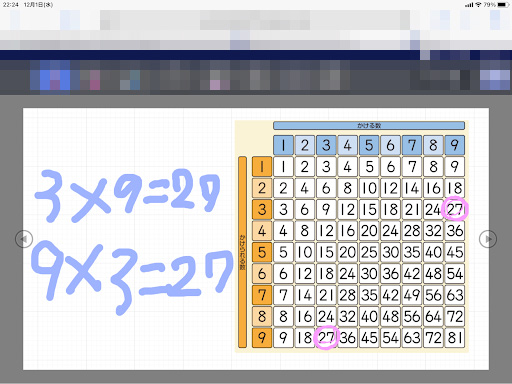

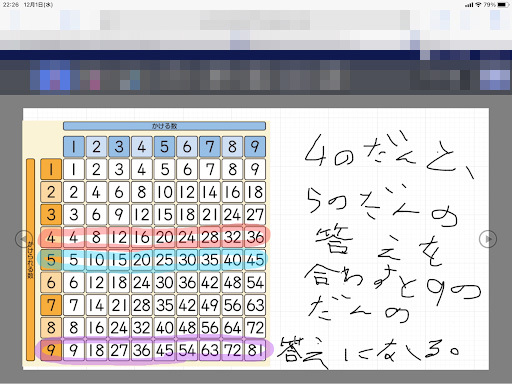

授業支援ソフトを使用し、九九の表が貼り付けられているカードをクラス全員に配布し、気づいたヒミツを書くようにした。児童には、どこを見たのかが分かるように表に印を書き込むことと、説明も記述することを伝えた。この場面では、じっくりと一人で考える時間とする。留意点として、タブレットでの表現が苦手な児童もいるため、紙に印刷した九九の表も用意して、どちらかを自分で選んで学習できるように学習の個別化を図るようにした。児童は、タブレット上で何度も消したり、付け足したりして様々なヒミツを見つけていた。(写真2、写真3)

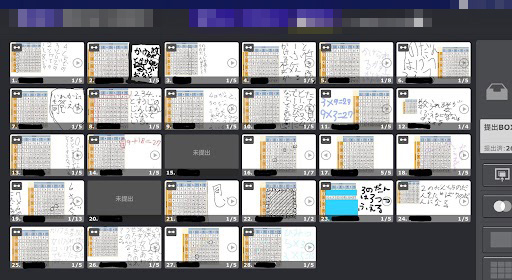

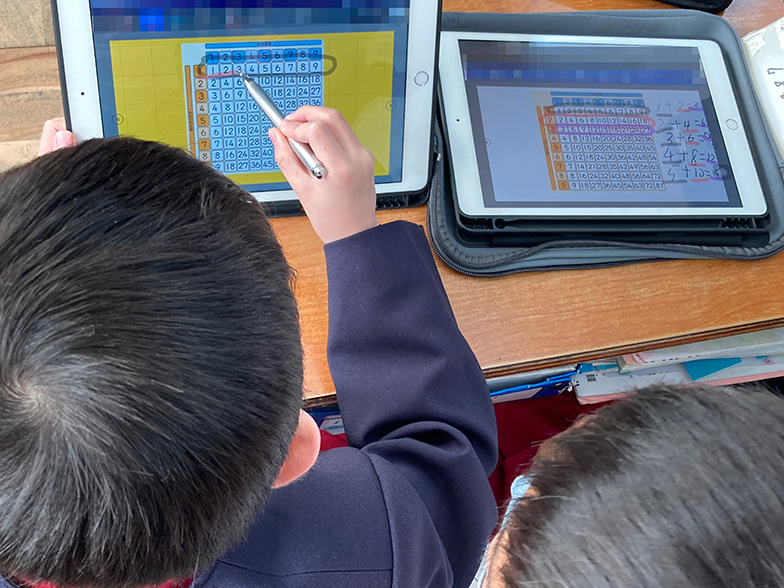

一人で考える時間を取った後、考えたカードを全て共有した。(写真4)

≪展開後半部分≫

次に、自分の見つけたヒミツを友達に伝える時間とした。見つけたことを友達に伝えられる人や考えが分からないから友達に聞きたい人は立って意見を聞くように伝えた。ただし、まだ、じっくり一人で考えたい児童はそのまま席で考えてもよいことも合わせて伝えた。

児童は、自分の考えを友達に伝えながら頭の中を整理することができた。友達に考えを言いながらカードにくわしく付け加えたり、友達から考え方のアドバイスをもらったりする児童もいた。また、友達の意見を聞いて、自分では思いつかなかった視点での考えに出会うことができた。友達から教えてもらったヒミツは自分のカードにも書いておくようにした。その際に友達から聞いた考えだと分かるようにカードの色を変えるようにした。(写真5~10)

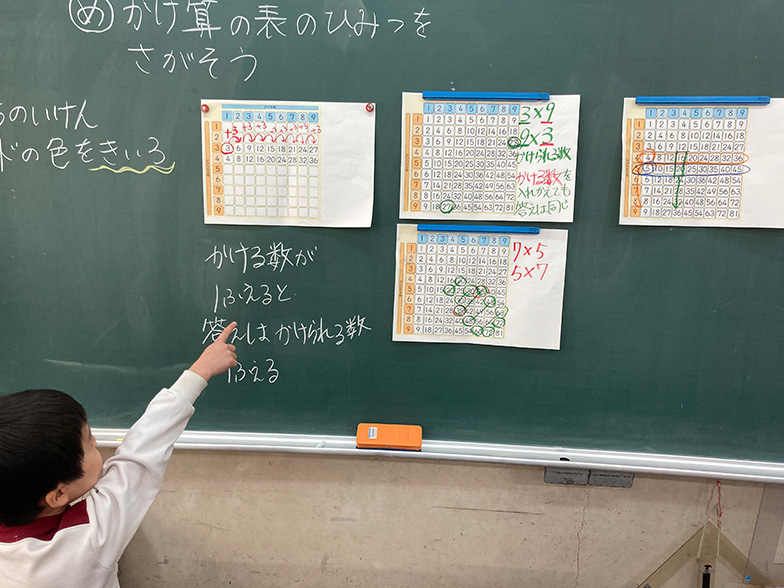

代表的な考えを発表し、全体で練り上げを行った。

①3の段は3ずつふえる(写真11)

②かけられる数とかける数を入れ替えても答えは同じ(写真12)

③分配法則:4の段と5の段を足すと9の段になる(写真13)

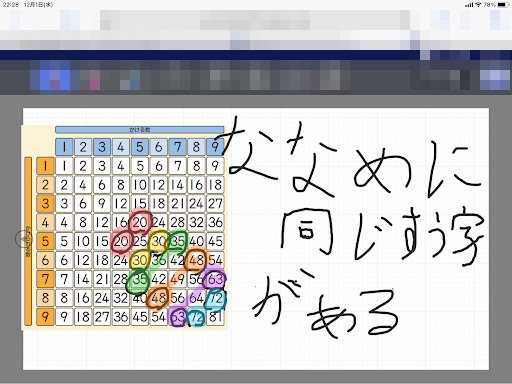

④九九の表のななめに同じ数字がある(写真14)

1人が前に出て、考えを発表する。大型モニターで児童の考えを映し、また発表を聞いている児童のタブレットにも画面共有をして、手元でも見られるようにした。(写真15、16)

クラス全体がその発表に意識が向き、考えを共有できるように、聞いている児童は発表者に質問をする。例えば①の「3の段は3つずつ増えています。」と発表した後、「ほかの段でも3ずつふえるの?」や、「どうして3つずつ増えるってわかったの?」と質問が出た。発表者や同じ考えをしていた児童が「3の段は全部+3になっています。3+3=6、6+3=9……」「4の段は4ずつ増えていて、8の段は8ずつ増えているよ。」と答えることで、どのように考えてヒミツを見つけたのかを教室全体で考え、深く知ることができた。

児童は発表を聞きながら、それぞれの考えの違いや似ているところを探しながら聞くこともできていた。「○○さんは3の段で考えたけど、私は8の段で考えて同じヒミツを思いつきました。」と自分の考えと比べながら発言することもできていた。④のななめに同じ数字があると発表した後には、「7×5=35と5×7=35の考えは、②の入れ替えても同じのヒミツと同じや。」という発言が出て、考えが似ていることに気づき、グループ化することができた。

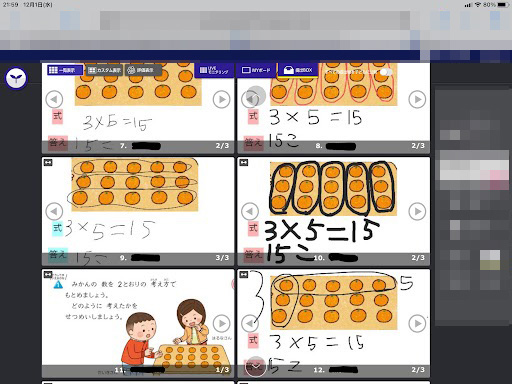

最後に、今日の学習のまとめとして授業支援ソフトで、タブレットを使って解く宿題を出した(写真17)。机にミカンが並んでいて、2通りの考えとそれに合う式をカードに記入し、提出ボックスへ出すことを伝えて授業は終了した。

7.指導を終えて

デジタル教科書には、図形を自分で動かしたり、カードをめくったりすることができるコンテンツがある。児童のペースに合わせて学習を進めることができ、児童の意欲にもつながっている。今回は、九九の表の全てのマスが埋まるように友達と競いながら早く言い合っていたり、苦手な段を集中的に唱えて覚えようとしていたりと自分に合うやり方でかけ算に向き合う気持ちを高めていた。また、2の段と5の段だけの答えを出していた児童が「これ、足したら7の段になるよな」とかけ算表の性質に気づき始めていた。今までは紙の全ての答えが出ているカードを使用していて気づきにくかったことが、デジタル教科書のコンテンツを利用することで児童の気づきが変わったように感じた。

タブレット端末を使用することで、消したり色を変えたりすることが容易なため、その作業にかかる時間が短縮され、じっくり考える時間を確保することができた。また、全員が自分の考えを持っている状態で友達と交流することができた。やり直しが簡単にできるため、児童は思いついた考えをどんどん書き込んでいく姿が見られた。カードの枚数を増やしたりカードの色を変えたりの操作を自由自在に扱っていた。タブレット端末があることで子どもたちの思考を止めない活動につながった。

自分の考えを友達に伝えることを意識させてカードを書き込ませたことで、マーカーの色を分けたり必要ではない部分の数字を消したりして見やすいように工夫していた。協働学習を取り入れ、クラスの友達に自分の考えを伝えに行く。どう考えていいかわからない児童にとって、友達からのヒントは大切な手がかりになるため、子どもたちは、この時間をとても楽しみにしていて、「今から考えを伝え合います」と言うと、すぐに席から立ち上がりタブレットを持って友達に考えを伝えに行っていた。自分の考えを伝えて、友達がわかってくれる喜びを感じているようだった。協働学習の最大の良さは新しい視点との出会いである。九九の表でななめに同じ答えがあるという考えはクラスでも3人ほどしか気づいていなかったが、教え合いの時間の後のカードを見ると、15人以上にその考えが広まっていた。友達と関わることで見つけた新しい考え方に出会い、自分の視野を広げることができたと思う。