小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

豆太の家

2.学年

第4学年

3.分野

立体に表す

4.時間数

8~10時間

5.準備物

6.題材設定の理由

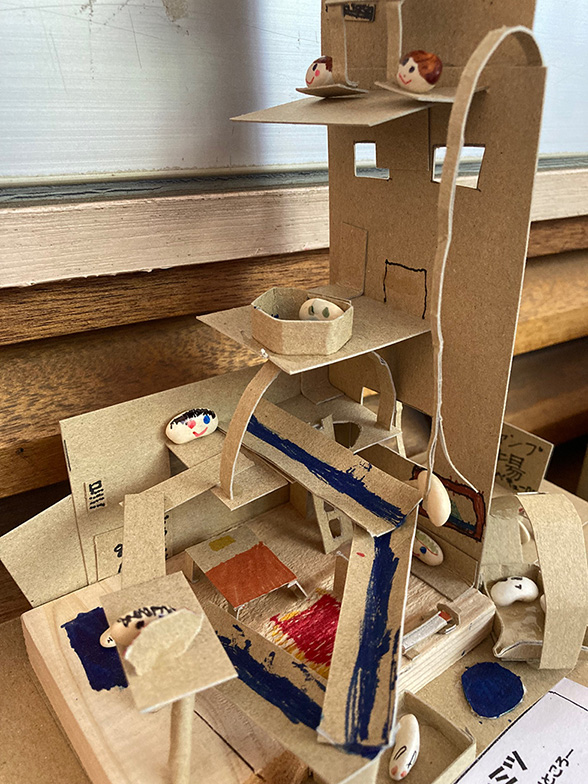

本題材は、豆でつくった「豆太」が楽しく暮らせる家を想像し、黄ボール紙を切ったり、折ったり、曲げたり、貼ったり、組み合わせたりしながら、自分が表してみたい「豆太の家」を工夫して表す活動である。

本題材で、教師側が提案するイメージは「家」である。「家」はだれにとっても身近で、一人ひとりの生活とは切っても切り離せないものである。4年生という多感で好奇心旺盛な年代の児童にとっても、より身近で、イメージしやすく、活動に入り込みやすいと思い設定した。同時に、普段児童が手にしたり目にしたりするさまざまなものが「家」という空間の中に入り込むことは、多くの児童の興味を引きつけ、充実した造形活動を引き出すと考えている。それはまるで、自分だけの小さな「ひみつ基地」づくりのようで、わくわく感をもち、夢中になって活動できると考えている。

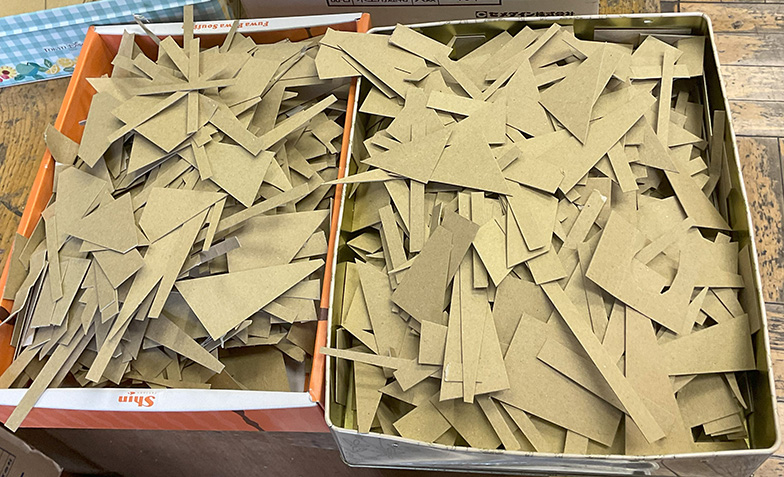

今回の主材料は黄ボール紙である。黄ボール紙は、画用紙より強度があり、自立させ、立体的な形に組み立てやすい材料である。同時に、ハサミやカッターで切ることができ、折ったり、曲げたりすることで、椅子や机、本、棚など児童がイメージする「つくりたい形」をすぐにつくることができる。つまり、黄ボール紙は、児童が表してみたいイメージを実現する時のスピード感を支えてくれる特徴をもつ材料であると言える。また、ボンドとの相性もよく、「家」に不可欠な壁や床もつくりやすく、2階、3階の部屋やベランダ、屋上なども、自分の力でつくることができる。一番下の土台(床)の部分だけは少し厚みのある板を用いる。理由は壁を垂直に立て、「家」をより丈夫にするためである。倒れにくい構造は、児童が考えたことを形にすることを支え、一人ひとりの思いを自分自身の力で実現しやすくすると考えている。

今回の題材の主人公は、豆でつくったかわいいサイズの「豆太」である。小さな豆を使うことで、ちょっとしたスペース(空間)や小さな材料が「豆太の家」をより楽しくするものに変化する。たくさんのアイデアが詰まったものが、目の前の空間に収まり、児童は常に「家」全体を自分の視野に入れながら活動することができる。この、全体が視野に入るスケール感と、つくりたいものをすぐにつくれるスピード感が重なると、一人ひとりが充実した造形活動を送ることができる。

7.題材の目標

知 自分の感覚や活動を通して、黄ボール紙やボンド等の特徴や、感じが分かる。

技 黄ボール紙やハサミ、カッター等を適切に扱うとともに、前学年までの経験を生かし、切ったり、つけたり、組み合わせたりして、手や体全体を十分に働かせ、表したいことに合わせて表し方を工夫して表す。

発 「豆太が楽しく暮らせる家」のイメージをもちながら、黄ボール紙やボンド等の感じを基に、自分なりに感じたことや想像したことから表したいことを見付け、どのように表すかについて考える。

鑑 自分や友だちの作品や活動から、造形的なよさや面白さ、いろいろな表し方等について感じとったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げる。

つくりだす喜びを味わうとともに、自分なりの「豆太の家」を工夫して表したり、友だちと鑑賞したりする活動に取り組む。

8.評価規準

知 自分の感覚や活動を通して、黄ボール紙やボンド等の特徴や、感じが分かっている。

技 黄ボール紙やハサミ、カッター等を適切に扱うとともに、前学年までの経験を生かし、切ったり、つけたり、組み合わせたりして、手や体全体を十分に働かせ、表したいことに合わせて表し方を工夫して表している。

発 「豆太が楽しく暮らせる家」のイメージをもちながら、黄ボール紙やボンド等の感じを基に、自分なりに感じたことや想像したことから表したいことを見付け、どのように表すかについて考えている。

鑑 自分や友だちの作品や活動から、造形的なよさや面白さ、いろいろな表し方等について感じとったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げている。

つくりだす喜びを味わうとともに、自分なりの「豆太の家」を工夫して表したり、友だちと鑑賞したりする活動に取り組もうとしている。

9.指導計画(全10時間)

| 時間 | 児童の活動の流れ |

教師の指導の手立て |

|---|---|---|

第1時~ |

●豆と出会い、活動を知る。 |

▼豆との出会わせ方を工夫することで、活動のキッカケになる豆に愛着をもたせる。例)目をつぶった子どもたちの手のひらに一人一粒ずつ豆を置いて、優しく握らせる。 |

●板と黄ボール紙を使い、家の基礎となる床と壁をつくる。 |

▼家が高くなったり大きくなったりしても崩れないように、板と黄ボール紙の接着の仕方を丁寧に指導する。 |

|

第3時~ |

●豆太が楽しく暮らせるような、ものや場所などを考えながら、いろいろな形の黄ボール紙を組み合わせ、自分が表してみたい家を工夫して表す。 |

▼黄ボール紙の特徴を捉えながら、表し方を工夫している児童には、具体的な部分を示しながら認めて、声かけする。 |

●お互いの作品を見合いながら、違いやよさ、面白さなどを味わう。 |

▼授業の始め、身近な友だちの多様な表現に触れ、さまざまなイメージをもたせるために、クラス全員の作品を並べておき、みんなで鑑賞する。 |

|

第10時 |

●お互いの作品を見合いながら、違いやよさ、面白さなどを味わう。 |

▼自分の作品の振り返りや、友だちのいいところを見つけるために、ワークシートやタブレットのカメラなどを用いて記録させる。 |