|

|

教育実践例 |

|

|

|

|

教科「情報」で何を伝えていくか −初期の授業実践より− |

|

| |

|

| 1.はじめに |

みなさま御存知のように平成15年度より高等学校においては教科「情報」が2単位の必修教科として開始されることになりました。本校においては情報Aを1学年で2単位開講しております。新カリキュラムに移行する際,本校において情報A,B,Cのいずれを開講するか選択する必要がありましたが,私としては現状では情報Aしか選択の余地はありませんでした。その理由として以下の3点が挙げられます。

①(失礼ながら)現在の段階では中学生でそれほどコンピュータを教えてもらっていない。

②情報B,Cを実施しようにも自分がやりたいと思っている授業をするソフトウェアがない(学校独自予算では購入できない)。

③情報A,B,Cにオーバーラップしている部分が多い。

1年間授業を行なった結果として,新課程移行期ではこの選択は間違っていなかったと思われますが,条件が整えば数年後には変更する可能性もあります。 |

|

|

|

| 2.本校における教育用コンピュータ環境 |

大阪府教育委員会標準(?)仕様で本校をはじめ,大阪府立高等学校(約150校)にはほぼ同じ仕様のコンピュータが配置されていますが,導入年度により若干スペック等が異なっています。

本校では全教職員・生徒には各自の固有アカウントとメールアドレスが与えられており,授業中はもちろん,休憩時間や放課後にもコンピュータがほぼ自由に使えるようになっています。

○授業用(LAN教室)

・デスクトップPC:生徒用40台,教師用1台,サーバ1台

・教材提示用モニタ:21台

・モノクロレーザプリンタ:2台

・インクジェットカラープリンタ:1台

・スキャナ:1台・外付けCD-R/RWドライブ

・ソフト

windowsNT4.0,Office2000pro,PhotoEditor,NortonAntiVirusなど

○教員・生徒用(職員室,図書室など)

・デスクトップPC:図書室5台,職員室など教師用6台

・ノートパソコン10台

・サーバ1台,FireWall 1台

・モノクロレーザプリンタ:2台

・インクジェットカラープリンタ:1台

・スキャナ:1台・インターネットカメラ:1台

・ソフト

windows2000,Office2000pro,PhotoEditor,NortonAntiVirusなど

なお,大阪府教育センターから図書館経由で専用光ファイバにてインターネットに常時接続できるようになっております。 |

|

|

| 3.1学期授業計画(2年間実績) |

| ① |

オリエンテーション, アンケート |

| ②〜⑤ |

Word 基礎 |

| ⑥ |

インターネット実習 |

| ⑦ |

メール実習 |

| ⑧〜⑨ |

Word 演習1 |

| ⑩〜⑪ |

相互評価1 |

| ⑫〜⑬ |

Word 演習2 |

| ⑭ |

Excel 基礎 |

| ⑮〜⑯ |

相互評価2 |

| ⑰〜⑲ |

コンピュータグラフィックス演習 |

本校は1校時を45分で行なっており,今年度は中間考査までに各クラス9回,期末考査までに10回の授業を行ないました。

なお,定期考査は,センター試験で情報が実施されない限り暗記中心の授業を行なうのは私自身嫌なので実施する予定はありません。 |

|

|

| 4.授業で何を伝えるか |

授業ではコンピュータやソフトの操作は教えるが,その他は「教える」ではなく生徒達が「実社会に出たときに恥をかいたり困ったりすることのないように,知識やマナーで知っておいてもらいたいことを伝える」ということに私は主眼をおいています。やってはいけないこと,やらない方がいいことに対し,○○はダメと一方的に言うのではなく,「なぜ○○をやってはいけないか」ということは,できる限りその理由を添えて伝えることを心がけています。

たとえばオリエンテーションでは,授業中に携帯電話に注意がいかないように,「なぜ混雑した公共交通機関の中で携帯電話の電源を切らなければならないか」「それによってどんなことが起こるか」などをやや誇張して説明します。以外にもその理由や最悪の結果がわからない生徒が多いことには驚きました。こういったことは教育機関だけでなく社会全体として早期から子供たちに伝えていかなければならないのではないでしょうか。 |

|

|

|

| 5.具体的授業内容 |

(1)「Word基礎」

その年に入学してきた生徒のスキルを見るのと,ワードプロセッサで何ができるのか基本的なことを取り扱います。この中で公文書の書式やワードアート・クリップアートも取り扱います。

入力に関してはほぼ全員がローマ字入力可能な状態でしたが,クラスで数名ブラインドタッチができている反面,1本指でキーを探しながら入力している生徒もおり,スキルはかなりバラバラであると言ってよいでしょう。授業中の「早打ち」練習は行ないませんが,ゲーム感覚でできるフリーソフトをインストールしており,授業前などにできるようにしています。

またWindowsやWordの基礎として入力したデータを保存するためのフォルダも作成させ,「名前を付けて保存」や「上書き保存」をさせます。なお,フォルダは個人用としては個々の機器(D:ドライブ)に,課題提出用としてはネットワークドライブにおき,デスクトップ上にショートカットを作成させています。

(2)「インターネット実習」

アンケートの結果,中学校時代にパソコンの授業はあったがインターネットで遊んでいただけという生徒が少なからずいました。したがって接続方法とマナーを中心に授業を行ないます。

検索エンジンのYahooなどから目的の事柄を検索することはそれなりにできているので,実践的な例として,他の学校までの交通機関や所要時間や場所を調べる方法を説明しました。これにより本校生徒は部活動で他の学校に行くことがよくあるので,教師に目的校への行き方を尋ねることなく自分たちで行くことができるようになったはずです。

(3)「メール実習」

大阪府立高校では基本的にSKY社のSkyMenuを管理運営用ソフトとしてインストールしており,その中にあるWebMailを使用しています。使い勝手はあまりよくありませんが現在固定プロファイルなので,使用PCが変わってもメールを見ることができるようにOutlookExpressは使用せずにこちらを使用しています。

この回では電子メールの受信・送信・返信について学習しました。生徒達は携帯電話のメールは日常から使用してかなり慣れてはいますが,現状のままで社会に出た場合,会社等で得意先にメールを送るとなると,かなり先方に失礼な思いをさせてしまうであろうから,その送信方法などを説明します。

この実習以降毎回その回の授業で学習する内容を事前にメールで送信しておくので,生徒はメールを見るだけでその日の授業を自学自習することも可能になっています。この方法を用いることにより,授業に欠席した生徒でも後日授業時間に関係なく,図書館などでも前回の授業で何を行なったかを知ることができます。また,そのメールを自宅のPCなどに転送して家庭学習を行なうことも可能です。

この方法は大阪府情報教育研究会での発表の中であり,非常に有効であると思われたので早速取り入れさせていただきました。

なお,生徒には正しいメールの返信ができるようになるまで何度でも返信練習をやり直させ,それができて初めてメールの外部発信を可能にしました。

(4)「Word 演習1」

本校では毎年4月下旬から5月上旬にかけて遠足があります。ここ数年は神戸市の阪急仁川自然植物園でバーベキューを実施しており,そのイメージを持っている状態で『翌年の新入生が同じようなことをするとして,生徒対象のチラシをA4サイズで作成せよ。目的地は同じでもいいし,変えてもよい。日程も自分で考えなさい。ただし予算は2000円で学年費から拠出する。』という課題を与えました。この演習1ではあえて「何を入れなさい」という指示は出さず,とりあえずやってみよとしました。

(5)「相互評価1」

Word演習1で作成したクラス内の課題をすべて閲覧し,評価シート(Excelでテンプレートを作成してある)にそれぞれ10点満点の採点とコメントを記載させます。

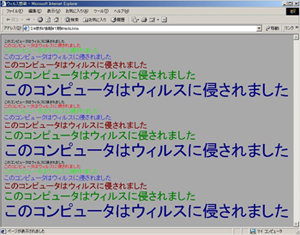

このテンプレートはメールの添付ファイルで送付します。なお添付ファイルとしてもう一つHello.htmというファイルを添付しています。添付ファイルを扱ったことの生徒は勝手にこれを開いたりしますが,このHello.htmはこちらで作成した擬似コンピュータウィルスです。

▲Hello.htm

ここで電子メールの添付ファイルの開き方と保存方法を学習しますが,それ以前に添付ファイルがあった場合,容易に開けたりせずに,開く前に誰から送られてきたか,拡張子はどうなっているかなど,どのようなことに注意を払うべきかということも指導します。

さらにここではWindowsでは最大のメリットであるマルチスクリーンの使い方も学習し,フォルダ,作品,評価シートの3画面を同時に表示させ,作業を効率化する方法も学習します。

(6)「Word 演習2」

ここで初めて教師から「このチラシを作成する際,何が必要なのか」と助言を行ないます。これに加えて「相互評価1」で生徒が入力したもののコメント部分のみを集めて印刷したものも返却して,それらも参考にして修正をさせます。また,メールの送信方法でCCやBCCの違いもトピックとして学習しました。

(7)「Excel 基礎」

Excelで小遣い帳を作成させます。ここでは計算式・合計・平均・グラフ作成のみを指導します。

(8)「相互評価2」

「相互評価1」で入力させた得点は,やたらと同じ得点(高得点が多かった)が並んでいたりしていますので,差をつけさせることを指導します。そのためにどれかに基準をおいて,それに対しての優劣をつけてはどうかなどを助言しました。

またコメントに関しても「よかった」とか「普通」などがよくありましたので,「何がどうである」というように主語と述語で文章を作りなさい,と指導しました。特に「普通」など個人によって価値観の異なるような抽象的な記述のコメントに対しては「どんな基準をもってそうなのか明確にしなさい」と助言しました。

(9)「コンピュータグラフィックス演習」

1.事前に用意しておいた校章の線画に4種類の色塗りをさせてペイントに慣れさせます。

2.各自オリジナルのロゴを作成します。自分のクラブのマークを作成した生徒が多かったように思いました。

3.GIFアニメーションを作ります。このときに保存形式の違いや拡張子のことも学習します。

まず1で作成したBITMAP形式をGIF形式に変換させます。次にフリーソフトを用いてアニメーションを作成させます。それができた者はさらに独自のアニメーションを作成させました。

このあたりで個人フォルダは様々なデータでいっぱいになってきているので,サブフォルダを作成してフォルダ内のデータ整理をさせます。

それぞれの課題の演習量ですが,「授業中ではややしんどいかな」というレベルに設定しています。授業中に完成しなかった生徒に対し,早朝・昼休み・放課後にLAN教室を開放しており,多い時には100名近い生徒が来て順番待ちになったりしています。

1学期の授業は以上ですが,授業でやったことと関連して,「画像の保存形式についてレポートせよ。特にBMP,JPG,GIF形式 についてはその違いを述べること」という課題を夏休みの宿題にしました。 |

|

|

|

| 6.1学期の評価について |

「Word 演習1」

このチラシに絶対に必要と思われる項目があるかないかのみで,1項目何点というようにして出来不出来では採点せず,100点満点で採点しました。なお,仕様を満たしていないもの,実現不可能なものは0点としました。

「相互評価1」

生徒がクラス内の作品を10点満点で採点したものの平均点を個人の得点としました。

「Word 演習2」

「Word 演習1」作成したものに対して助言と各生徒のコメントを参考にしているので,当然ながら得点は上昇していました。

「相互評価2」

やはり相互評価1よりできが良くなっていました。ただし,今回は平均点を6点台にするように指示しているのでそれなりの得点となっていました。やはりこれも生徒の得点としました。

「コンピュータグラフィックス演習」

ロゴやアニメーションの作品は指導者の主観が入りますが,それぞれ10点満点で採点しました。

以上の課題に対してそれぞれ適当な加重をかけて75点,平常点として25点の合計100点満点で評価しました。

なお,生徒達が社会に出るまでの今のうちに色々な失敗をやっておけば将来失敗することが少ないであろうという願いから,課題の採点に関しては期限遅れやファイルネーム違いに関しては非常に厳しく対処しました。また,平常点に関しても,配布された資料の整理ができていない(プリントをなくしたなど)や教室の後片づけをしていない者に対しても同様の処置をとっています。 |

|

|

| 7.おわりに |

以上は1学期のみの学習及び評価の実践ですが,2〜3学期にかけても情報収集・発信や情報モラルを伝えていきます。

先生方ご周知のとおり,現在世の中では色々な情報が氾濫しており,生徒達は容易にそれを入手できるという状況の中で,何が正しく,何が重要であるかを自分自身が判断しなければなりません。先日の大阪府情報教育研究会においてパスワードなどを盗み取るなどのネット詐欺のことが話題になりました。その中で自分を守るためにも,そういった知識を社会に出る前に伝えていくのは我々情報教育担当者ではなかろうか,という話になりました。まさにその通りで,我々は頑張っていかなければならないと切に思いました。 |

|

|

|

|

|

|