学び!と美術

学び!と美術

写真1「ケリ」 アクリルガッシュ、F0キャンバス180×140mm

写真1「ケリ」 アクリルガッシュ、F0キャンバス180×140mm

写真2「アオジ」 Johan Scherft

写真2「アオジ」 Johan Scherft

https://jscherft.wixsite.com/website-johan-3/papercraft バードウォッチングを始めてしまいました。理由は「イラストの仕事でよく鳥の絵を描いていたこと(写真1)」「緊急事態宣言中に鳥の工作にいそしんでいたこと(写真2)」「空を飛べたらいいなと思う子どもだったこと」などだろうと思います。

バードウォッチングを始めてしまいました。理由は「イラストの仕事でよく鳥の絵を描いていたこと(写真1)」「緊急事態宣言中に鳥の工作にいそしんでいたこと(写真2)」「空を飛べたらいいなと思う子どもだったこと」などだろうと思います。

始めてみると、まあ深い、深い。熟達者には当たり前のことかもしれませんが、私にはいろいろ新鮮で、図画工作や美術に役立つかもしれない風景が見えてきました。

道具が変わると「世界」が広がる

バードウォッチングを始めたのは2020年の6月ぐらいです。最初はコロナ禍の運動不足解消が目的でしたから、「公園に出かけたら、鳥に会えるかな」という程度でした。運よく、カワセミを見つけたりするのですが、当然効率は悪いわけです。

そのうち「野鳥の森」や「バードサンクチュアリ(※1)」を持つ公園などに足を運ぶようになります。そこには観察小屋が設置されていることが多く、野鳥に遭遇する効率は格段に上がりました。

ただ、そこに集まる人々はバズーカ砲のような望遠レンズ付のカメラや双眼鏡を持っています。まるで身だしなみコードのように…。そこで試しに双眼鏡を購入してみることにしました。最初は拡大率10倍、重さ170g、21mm対物レンズのオペラグラスでした。するとカワセミが「そこ!」にいるように見えるではないですか! すぐに物足りなくなって、12倍、600g、42mm対物レンズの双眼鏡に買い替えます。レンズが大きくなると入ってくる光量が増えます。色収差(※2)も起きない仕組みになっているので、格段に鳥が美しく見えます。ストラップにはブランド名が光り輝き…気分は上がります。

これをきっかけに、東京23区内の野鳥が観察できる公園を探して、そこを訪れるようになりました。オオタカ、モズ、アオジ…新しい鳥を見るたびに大喜びです。道具を入手することで、見える世界が一気に広がったというわけです。

これを図画工作・美術に置き換えてみましょう。おそらく、子どもにとっても、道具は自分の行動が変わる「世界の扉」やその「広がり」でしょう。私たちは「筆でこのような表現ができる」「金槌は手の巧緻性を高める」など、道具の効果や有用性などで語りがちです。しかし、道具の使用は、意欲や喜びのある世界の拡張であり、学習調整力や知識の獲得など、もっと多面的に考えることが大切だと思います(※3)。

コミュニティに参加すると「情報」が変わる

観察小屋に集まる熟達者は、初心者には怖い存在です。難しい顔をして、じっと鳥を待っていますし、お互い顔見知りのようで「一見さんお断り」の雰囲気も漂わせています。定年退職者が多いので年齢層も高く、かなり話しかけにくいのですが、少しずつ、声を交わすようになりました。

すると、どんどん情報が入ってくるようになります。「〇〇公園にレンジャクがいる」「朝の5時には〇〇が現れる」など、彼らの情報は次の訪問場所や時間を決めるのに大変役立ちます。また、多くの人々はブログ、ツイッターなどを駆使するICT強者でした(※4)。それによって観察小屋のコミュニティは自分たちの活動域を広げているわけです。彼らがアップする情報は、ほとんど匿名化されていますが(※5)、彼らと交流し、情報を分析することで、新しい鳥に会う確率は飛躍的に高まりました。

同時に鳥の生態にも詳しくなっていきます。鳥の名前すら分からず「きれいな鳥が見られればいい」という程度だったのが、次第に「夏鳥、冬鳥など時期によって観察できる鳥は異なる」「地面、木々の間など生息する高さが鳥によって違う」「朝は活発に活動し、昼おとなしくなり、夕方また活動する」など、鳥の生活が見えるようになってきました。

コミュニティという観点からは、図画工作・美術の授業も同じでしょう。他の授業のように全員黒板の方を向いた机と椅子に座っているわけではありません。情報はすぐに周りの友達から取得できるようになっており、これを交換し合いながら学習しています。授業づくりにおいては、常に共同性が発揮され、情報の交流を活性化できるようにデザインすることが大事でしょう。

撮影すると「見え方」が変わる

そのうち写真や文章の「見え方」が変わるようになります。

例えば、三つの写真を比べてみましょう。どれも「枝に止まっている鳥」が写っています。それ以上でも以下でもありませんし、私もそのようにしか見ていませんでした。

しかし、カメラを持って撮影するようになると(※6)、写真の周りが分かるようになります。キビタキは明るい林の中ほどの小枝、アオバズクは開けた神社や公園にある木の枝、オオルリは遠く高い木の先端です。同様に、野鳥雑誌などに掲載される写真の見え方も変わります。写っていない部分が見えるようになりますし、気温や湿度も感じられるようになります。また、さえずりや位置などの記述、例えば「ピッコロのような明るい鳴き声」「沢のある林縁部」なども理解できるようになります。

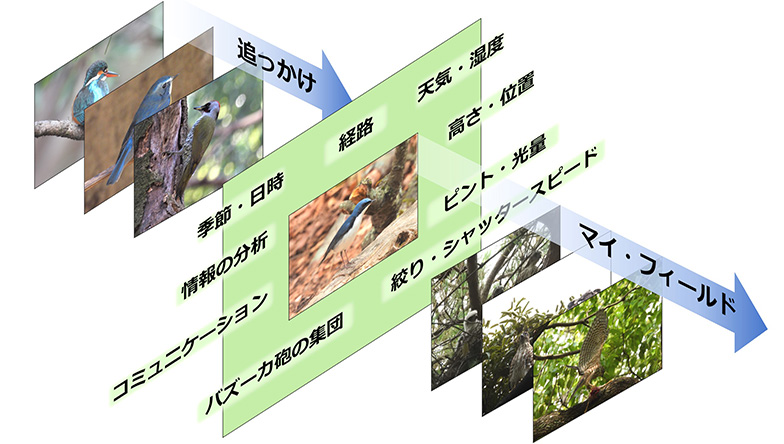

さらに、自分の行動も変わります。当初は他のカメラマンを目印にしながら、まだ見ていない鳥を「追っかけ」ていましたが、次第に「マイ・フィールド」を決めて、抱卵や子育て、巣立ちなどの生活史を見るようになっていきました。まとめれば図のようになるでしょうか。

この話を美術鑑賞に例えれば、図中の前半と後半のように、珍しい作品を追っかけるときもあれば、お気に入りの美術館の常設展に通ったりすることもあるわけです。参加者の状況や場、知識や技術などによっても美術鑑賞の内容は変化します。様々な局面があるのですから、一律に〇〇型がよいというわけではなく、多様な美術鑑賞が行われるのが望ましいと思います。

子どもの作品評価にも結び付きます。一枚の写真には、経緯や技術、時間、人々、季節など様々な資源が含まれています。少なくとも、自分の撮影した写真については、たった一枚であっても、そこから前後左右、数多くの話ができます。子どもたちの作品も同じでしょう。子どもは自分の絵について、たくさんの話ができるはずです。それを引き出しつつ、画用紙の枠の中だけで評価することなく、多くの観点から検討したいものです。

一方、バードウォッチングは環境を変化させる側面も持ち合わせています。例えば、多くのカメラマンが撮影することは、親鳥がストレスから巣を放棄したり(※7)、幼鳥がカラスに襲われたりすることにつながります(※8)。

一人の視点から見れば、確かに道具が世界を広げ、共同性によって情報の質が変わり、物事を多方向からとらえられるようになるのですが、同時に、その一人ひとりがアクティブな資源となって鳥の生態系や環境の変化に加担していることを忘れてはいけません。

教育も同じです。先生や子どもたちは、常に行為者として、教育の生態系に関わっています。少なくとも教師は、超越的な立場にいるのではなく、自分自身が学びの世界を変える資源であるという自覚を持って、目前の教育に携わっていくことが必要なのだろうと思います。

※1:人が立ち入れないようにして野鳥を保護している場所です。観察小屋や観察用の壁に設けられた小さな観察窓から観察することができます。

※2:レンズから入ってくる光は色によって屈折率が異なるため、焦点の位置がずれてにじみを起こす現象です。

※3:子どもの技能は高まっているのに、いつも同じ道具だったり、擦り切れた筆を使わせていたりしていないかも検討する必要があるでしょう。

※4:高齢者だからICTに弱いというのは思い込みだと思います。

※5:人が集まり過ぎて野鳥に悪影響を与えることを避けるためと思われます。

※6:カメラの選定や使い方等については熊本の西尾隆一先生(「学び!と美術<Vol.37>」カワセミの写真の撮影者)の指導を受けています。

※7:服の色彩を抑えたり、望遠レンズを迷彩色にしたりするなど一定の配慮はするのですが、鳥側から見れば自分に向いているカメラの対物レンズは光っており、それがストレスになるようです。

※8:カラスは、遠方からカメラマンを観察し、カメラの方向から巣の位置を確認すると言われています。