学び!と美術

学び!と美術

連載「これからの図工・美術の先生」では、各地の大学で図工・美術の教師を目指す学生たちを指導している先生方に、「いま、どんな授業をしているのか?」についてうかがいました。授業に込められた、「将来、こんな図工・美術の先生になってほしい」という願いをひも解いていきます。

第4回は、弘前大学の佐藤絵里子先生の授業です。

弘前大学教育学部には小学校や中学校の教員をはじめとする教職を目指す学生が在籍しており、2年次から自分の専門とする教科等の分野を選択するカリキュラムになっています。

私が担当している授業は以下です(表1)。

講義名 |

受講している学生 |

内容 |

|---|---|---|

・小学校図画工作教育法 |

小学校の教員免許取得を目指す学生 |

美術教育の理念、学習指導要領、題材の実践、美術館との連携、学習指導案の作成、作品の見方 など |

・美術科教育法 |

中学校美術の教員免許取得を目指す学生 |

上記から精選した内容に加えて、評価について(ルーブリックの作成を含む)、長期継続型実習に向けた話し合いや教材研究 など |

表1 担当授業の内、教育学部の専門教育科目に該当するもの

講義では、

考えて、伝えて、再び考える〜美術教師としての判断力を磨いていく学び〜

美術教師としての判断力は、とりわけ授業の目標設定や評価に関わる力であることから、「美術科教育法」を受講している学生は、実際に協働で評価する試みを通して、個々の成果物の価値や可能性について判断したり、判断の根拠を言語化して他者に伝えたり、他者の意見を聞いて互いの立場を擦り合わせたりと、実践的なプロセスを経験します(※1)。

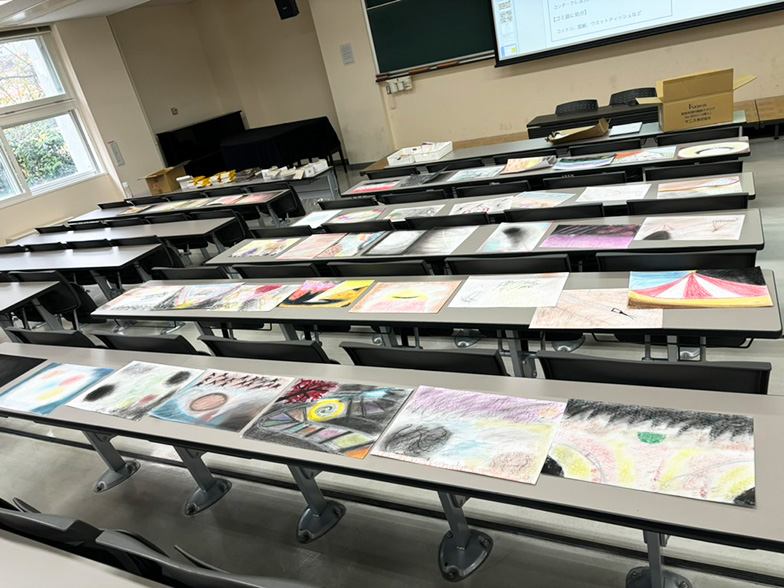

2022年度と2023年度の「小学校図画工作教育法」の講義では、教科書題材「音の絵」(※2)のバリエーションとして、パステルを用いた描画を行いました。また2024年度には教科書題材「言葉から感じて」(※3)のバリエーションとして、やはりパステルを用いた描画を行いました(図1、図2)。そして「美術科教育法」の受講生5名が、50点近い彼らの作品を見て、モデレーション(※4)という協議のプロセスを通して一つのルーブリックを作成しました(表2)。

図1 「小学校図画工作教育法」でのパステルによる学生作品(2024年度)

図1 「小学校図画工作教育法」でのパステルによる学生作品(2024年度)

図2 「小学校図画工作教育法」でのパステルによる学生作品(2024年度)

図2 「小学校図画工作教育法」でのパステルによる学生作品(2024年度)

4点(S) |

3点(A) |

2点(B) |

1点(C) |

0点(D) |

|

|---|---|---|---|---|---|

規準① |

画材を表現の意図に応じて使い分け、その特徴が生かされている。 |

複数画材が使われていて、画材の特徴が生かされている。 |

画材の特徴が生かされている。 |

画材を用いて描いている。 |

提出されていない。 |

規準② |

意図した表現を、描画材以外も用いて使い分けて描かれている。 |

描画材以外も用いて使い分けて描かれている |

意図的に描画材以外も用いて描かれている。 |

描画材以外も用いて描かれている。 |

提出されていない。 |

規準③ |

詩の印象が想像でき、画面が広く使われ強弱がある構図である。 |

詩の印象が想像でき、画面が広く使われた構図である。 |

詩の印象が想像できている。または、画面が広く使われた構図である。 |

画面が広く使われている |

提出されていない。 |

表2 「美術科教育法」の学生が作成したルーブリック(2024年度)

さらに「美術科教育法」の受講生同士で互いの判断の根拠を伝え合い、評価規準を作成した後、彼らが作成したルーブリックと評価の結果を「小学校図画工作教育法」の学生に示し、ワークシートに文章で感じたことを書いてもらい、それを「美術科教育法」の学生が読む、ということを行いました。2024年度のワークシートでは肯定的な反応も多い中で、建設的な批判も寄せられました。それらを下記に紹介します。

●評価規準の規準②には、「意図した」や「意図的に」という言葉があるが、対象の作品が抽象的な作品である場合、製作者が意図したポイントが見えづらく適切な評価が難しいのではないかと感じた。

●規準①や規準②は評価の観点が具体的でその通りだなと思った。規準③については、個人の主観によるものが大きいと思った。(作者が)作品にコメントを残せるのなら、それを踏まえての評価で、結果は変わったかもしれない。

●「この作品はもう少し点数が高いんじゃないか」と思った作品がたくさんあったので、評価規準を設けても感じ方は人それぞれだと思った。そもそも描く前に「強弱を」「描画材以外も用いて使い分けて」という指示はなかったし、時間も充分ではなかったため、自分の知らないところでこのように評価されるのはあまりいい気分ではないかなと感じた。評価される対象としての作品づくりと子どもが受け取ると、本当に表現したいことを抑えたり、諦めたりしてしまうのではと危惧する。

このような試みは、機械的な分類・管理に代替するものとしての美術教師の判断力を鍛えていくことを期待したものであり、

この種の活動を通して、自分の内奥に多くの他者の声を反響させることのできる深みのある人間を育て、

少人数のよさを生かして啐啄同時の交わりをめざした指導

「美術科教育法」や「美術科教育法演習Ⅰ」の講義は、3~5人程度の少人数体制での密な応答の場となっており、教員養成や教科教育全般についての相談や情報交換、合意形成の場となっています。

学生の様子を見ていると、実習を経験する前に座学で理論的な事柄を説明するよりも、むしろ

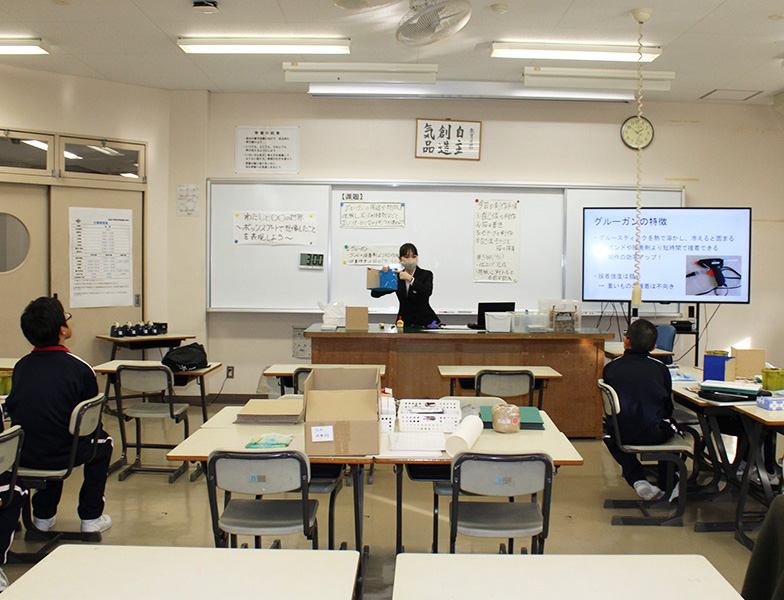

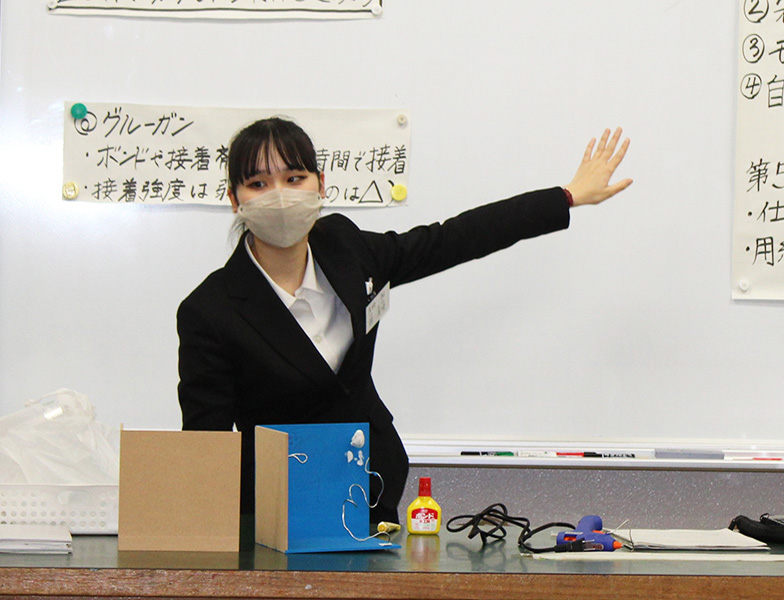

「美術科教育法演習Ⅰ」は、3年次の夏に行われる「集中実習」で附属中学校の生徒を前に美術の授業を行うための準備としての役割も兼ねています。長期継続型実習である「Tuesda実習」(集中実習を挟む形で、前期・後期を通して、火曜午後に附属学校で行われる実習)の期間とも重なるため、実習での学びと連動させることを意識的に行なっています。「Tuesday実習」では毎年、前期に観察を、後期に「総合(美術)」を選択した生徒10〜12名程度を対象とする全5回の2コマ続きの授業をチームで行い、事前・事後指導や協議、教科ごとに成果を発表するプレゼンテーションも実施しています。

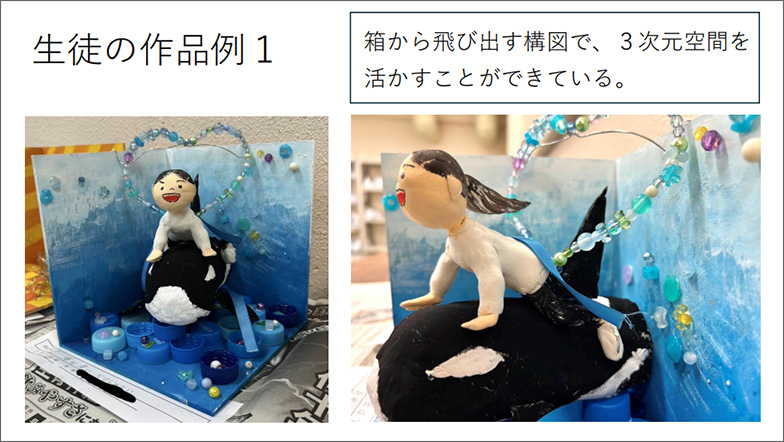

2024年度「Tuesday実習(後期)」では、「わたしと〇〇の世界〜ボックスアートで想像したことを表現しよう〜」という、自己表現をテーマとする授業を行いました(図3、図4、図5)。

図3 実習生による参考作品(2024年度後期Tuesday実習)

図3 実習生による参考作品(2024年度後期Tuesday実習)

学生の実習日誌を読むと、主題の創出を促す指示の曖昧さ、教材研究の不備、時間が足りなくなったこと、立体を生かした表現上の工夫の余地などの具体的な反省点が縷々述べられています。実習の前に、何となく考えていたつもり、準備していたつもりであっても、実際の中学生の反応を見ると、想定が通用しなかったことに気づく場面は多いものです。また、学生の一人は次のように記しています。

自己像の制作方法に関しては、材料の取り扱いや原則としての素材の組み合わせなど、事前の指示を最低限のものに留めておいたが、これによって制作の自由度を高め、各々が表したいものに応じて作り方を工夫する過程が生まれたのではないかと感じる。初めから全てを説明するのではなく、限られた情報から生徒が自分なりに考えて実践することで、体験的に理解し、実感を伴う学びに繋げていくことが、「為すことによって学ぶ」美術の教科特性上の教育的意義を果たす上で重要であると考えられる。

この実習生の場合は、実習の前に感じていた制作の自由度に関する仮説が実際に現場で有効であることを確認し、あらかじめ講義で学んでいた「為すことによって学ぶ」という理念の重要性を、中学生の姿と結びつけて実感することができたようです。

講義の時間だけでなく、空き時間の個別相談にも応じており、学習指導案に関する助言をしたり、人間関係や生活全般の話を聞いてケアしたり、学生の自主企画を軌道に乗せるためのサポートをしたりと、少人数体制のよさを生かして柔軟に対応しています。

こうしてみると、

※1:理論的な背景としては、まずエリオット・アイスナーの「表現目標」や、「教育批評」・「教育的鑑識眼」の考え方を挙げることができます。また、美術教師の判断力は「美的判断力」に通じる能力であると捉えることも大切です。趣味判断のうちにはすでに他者との関係が含まれていることから、それは共通感覚という啓け(ひらけ)をもたらすと考えられます。

※2:「音の絵」:日本文教出版 図画工作教科書5・6下p.10

※3:「言葉から感じて」:日本文教出版 図画工作教科書3・4下p.36

※4:モデレーション(moderation)とは、「調整」を意味する用語であり、評価の過程・結果における評価者間の判断の差を縮小させるための協議の手続きのことです。これは既存のルーブリックに基づいて実施されることもあれば,その作成を目指して実施されることもあります。2024年度の「美術科教育法」では、実際にモデレーションを行う前に、教科書の朱書版や日本文教出版のHPに掲載されている題材別評価規準例を参照した後、自分たちの教育批評的言語表現を用いたルーブリックを作成しました。

弘前大学教育学部准教授。筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術専攻博士後期課程修了。博士(芸術学)。専門は美術教育学。近年は、小学校図画工作科の「造形遊び」に関する理論的・実践的研究を行っている。これまでに、美術教育評価論、題材ルーブリックの開発過程に関する質的分析、中学校美術科の鑑賞教育、幼児造形表現に関する研究を行った。公立中学校教諭、専門学校講師、短期大学講師、私立大学講師を経て、2022年度より現職。