学び!と美術

学び!と美術

やりたいことが思い浮かばず固まっている、手先が不器用でうまくできない、やる気がなく机につっぷしている…。

「気になる」子どもは、なぜそのような言動をしているのでしょうか?

本連載では、現場の先生から寄せられた「気になる」子どもに関するお悩みについて、畑本先生といっしょに子ども目線で考えたいと思います。

作品例やお手本を見せると引っ張られてしまい、

作品例やお手本を見せると引っ張られてしまい、

作品例を見せるときに、

作品例を見せるときに、

見せることで、何に気付いてほしいのか

活動の見通しをもたせたいときや、発想のヒントにできるように、作品例を見せることが有効な場合はもちろんあると思います。ただ、「今日はこれをつくるよ」と伝わってしまうと、当然子どもたちは「そうか、こういうのをつくるんだな」と思ってしまいます。

「見せる/見せない」が重要なのではなく、

私も、授業のはじめに教科書の作品を子どもたちと一緒に見ることがよくあります。

そのときは、「どんなことを考えながらかいたのかな」「どんな工夫をしているのかな」など、

そうすることで、子どもたちが「こんなことを頑張りたいな」と思えるようにしています。

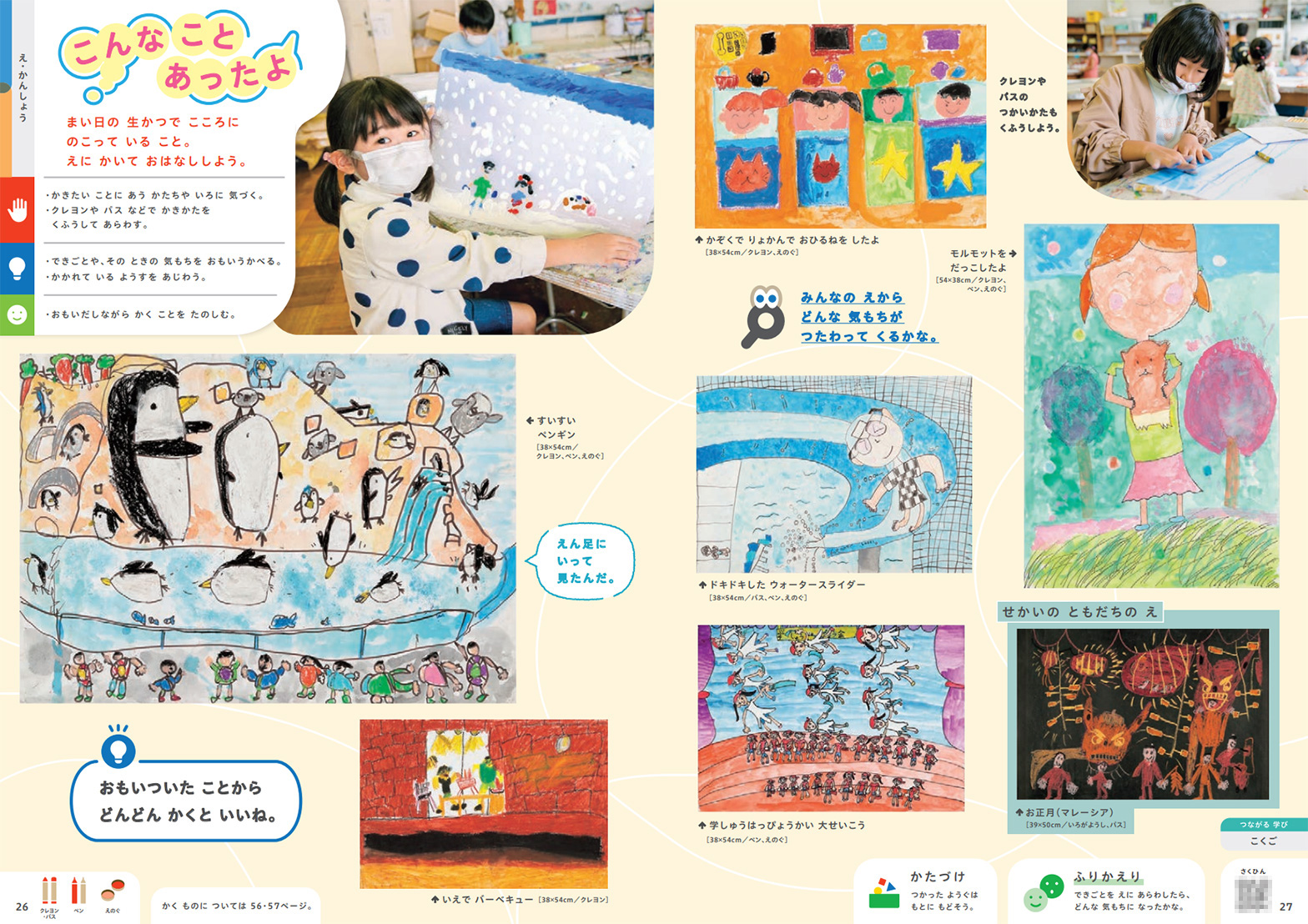

教科書を例に:「こんなことあったよ」

たとえば、教科書の「こんなことあったよ」(1・2下p.26-27)を例に考えてみましょう。2つくらい作品を取り上げて、子どもたちといっしょに見ながらお話しするといいかもしれません。

T「お友だちのかいた絵を見てみよう。

C「ペンギンだ!私も見たことあるよ」

C「すべり台をすべって水中に飛び込んでる」

T「ほんとだね。

C「ペンギンのいろんな動きが面白かったからじゃないかな」

T「そうかもしれないね。

C「みんなで見ているよ。きっと友だちといっしょに見たんだ」

T「じゃあこっちの絵はどうかな?

C「旅館に泊まって、寝たときが楽しかったから、かいたんじゃないかな」

T「

C「顔がなんだかうれしそうだから」

T「ほんとだね。

C「リュックやかばんだ。旅行に必要ないろんな荷物が入ってるんだ」

T「きっとそうだね。

C「テレビだ!電話もある」

C「知ってる!旅館に泊まったとき、テレビがあったよ」

C「布団にもなにかかいてある。かわいい布団だね」

…こんなふうに、

この題材で大切にしたいのは、「楽しかった」「おもしろかった」「頑張った」といった子どもたちの「気持ち」そのものです。

作品例を見せるときは、

絵を見ながらお話しする中で、子どもたちは自分が実際に体験したあんなことやこんなことを思い出し、

「まね」から始まってもいい

「友だちのまねばかりしている」と不安に思う先生もいらっしゃるかもしれません。まず、

また、なんとなく「まねしている」ように見えても、お花の色だけ変えているとか、ちょうちょをかき足しているとか、

最初はまねから始まってもだんだん変わっていくので、それを見付けてほめる声かけをどんどんするとよいでしょう。

「まね」は、

たとえば、「同じキャラクターばかりかく子どもがいて気になる」というお悩みを抱えている先生もいらっしゃるかもしれません。もしかすると、

図工の時間は、「それいいね」「すてきだね」「そんなこと考えたの?すごい!」と

先生や友だちから認めてもらう声かけをたくさんもらうことで、子どもは

富山県富山市生まれ。図工専科教諭として、神戸市の図工教育に長年に渡り貢献。これまでに、神戸市立小磯記念美術館教育普及担当指導主事、神戸市小学校研修図工グループ研究部長、第71回兵庫県造形教育研究大会神戸大会研究局などを務める。初任校は肢体不自由の養護学校であった。特別支援教育コーディネーターも勤め、通常学級における特別支援教育の実践に取り組んでいる。一人一人の育ちの中で幼稚園・小学校・中学校の造形教育のつながりを大切にしている。好きなことは、季節の料理と電車。