学び!と美術

学び!と美術

今さら聞けない? 図工のキホン、あべ先生に聞いてみよう。

「図工で大切にしていることって?」「子どもの意欲を引き出すには?」などなど、図工に関する素朴な疑問やお悩みを、ABCシリーズでおなじみのあべ先生に聞いてみました。

「終わりました」ともってきた余白の多い子どもの絵は、どうしたらよいでしょうか。

「終わりました」ともってきた余白の多い子どもの絵は、どうしたらよいでしょうか。

「余白恐怖症」は誰かというと、子どもではなく、ほとんどの場合が先生なのです。それも低学年や幼児期を担当する先生に多いのです。子どもは、四つ切の画用紙に「伸び伸び元気に画面いっぱいに!」かくものだという観念が先にあるためです。具体的に子どもの話を聞きながら、子どもの思いを受け取ることが大切です。その上で、技術的な問題でかけないのか、発想が広がらず終わってしまったのか、

「余白恐怖症」は誰かというと、子どもではなく、ほとんどの場合が先生なのです。それも低学年や幼児期を担当する先生に多いのです。子どもは、四つ切の画用紙に「伸び伸び元気に画面いっぱいに!」かくものだという観念が先にあるためです。具体的に子どもの話を聞きながら、子どもの思いを受け取ることが大切です。その上で、技術的な問題でかけないのか、発想が広がらず終わってしまったのか、

子どもの背後にある心を察知する

低学年の写生画や生活画などの指導で、「ここ塗ってないでしょう!」「白いところがなくなるように塗っておいで!」と指摘することがあります。時折ですが、地面と空の中間にある部分に何も塗られていないことを先生が気にして、意味もなく水色や黄色を塗らせてしまうことがあります。

ある子どもが塗っていない部分を指さし、自信満々に「先生!ここは、空でもないし、土でもないんだ、空気だよ」と説明していました。

白い大きな画用紙は、子どもに心理的な圧迫を与えている場合があります。「ドキドキ」しながらかくので、小さくなってしまう場合や線が細く弱弱しくなってしまう場合もあります。

ですから、いくつかの大きさの異なる画用紙を用意して選択させたり、小さくかいた複数の絵を、一つの画用紙に貼ったりするような方法もあります。子どもの思いに対して、「自分のかきたいことはかけているの?」「困っていることはない?」「もっと、ここをこうしたいことはない?」など聞き取ったり、いくつか提案したり、選択させる方法も考えられます。

もちろん、高学年の子どもの写生画に余白があってよいとはいいません。なぜなら、高学年になると手前と、その奥にあるものなど、重なりや遠近にも気付くようになるからです。ただし、そこに至るには一足飛びにはいきません。

子どもの表現の発達を踏まえると、中学年ぐらいから観察している事物と背景となる空間の奥行などを3次元で捉えることができるようになりますが、それを2次元の平面の世界にかくのは簡単ではありません。

ですから、子どもは試行しながら発見し、理解していくのです。低学年は、思いのままに「かく絵」と考え、中学年からは、自分の思いを積み上げていくような「つくる絵」と考えて、指導を心がけることが大切です。

気付きを生む指導を大切に

図画工作に「気付く」指導と「教える」指導があるとしたら、気付く指導を大切にしたいと考えています。問題を発見することや問題意識をもつことは、どの教科においても重要なことです。

このコーナーは、ABCシリーズからピックアップしたページを基に、再編集して掲載しています。今回は、「造形のABC」p.46、「題材のABC」p.37をピックアップ。

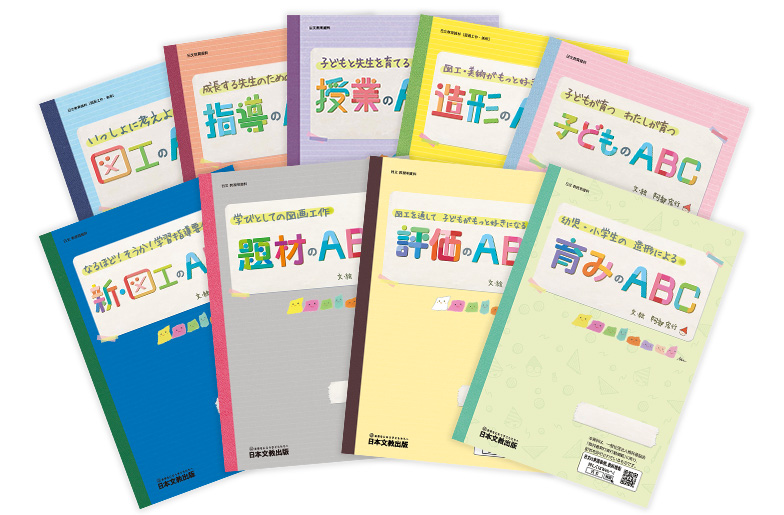

あべ先生による「ABCシリーズ」は、4コマ漫画で子どもや図工のことを学べる冊子で、累計30万部を発行。4コマ漫画と温かい語り口のコラムによる構成で、長年にわたって小学校の先生方に支持されています。Webサイトで全編をお読みいただけます。また、冊子でお送りすることもできます。

あべ先生による「ABCシリーズ」は、4コマ漫画で子どもや図工のことを学べる冊子で、累計30万部を発行。4コマ漫画と温かい語り口のコラムによる構成で、長年にわたって小学校の先生方に支持されています。Webサイトで全編をお読みいただけます。また、冊子でお送りすることもできます。

電子ブック・PDFで読む

冊子の送付を依頼する

1954年生まれ。元北海道教育大学岩見沢校教授。中央教育審議会 初等中等教育分科会教育課程部会 幼児教育部会委員、同芸術ワーキンググループ委員(平成29年)、文部科学省「学習指導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者主査(小学校図画工作)」(平成29年)などを歴任。著書に子どもや図工のことを学べる『ABCシリーズ』(日本文教出版)、『つくって楽しい 届いてうれしい 絵封筒のABC』(日本文教出版)、絵本『どこにいるの』(文芸社)など多数。