学び!とESD

学び!とESD

嵐というノンヒューマン

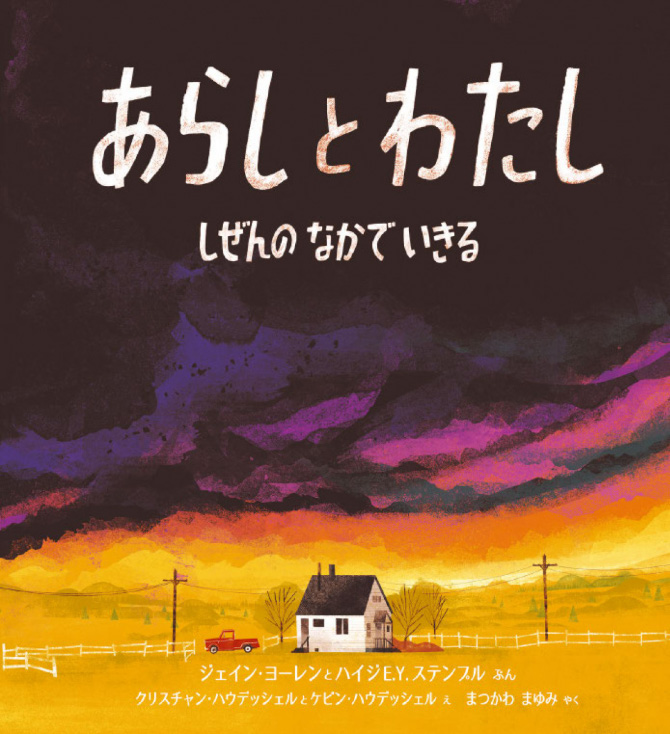

人間と「ノンヒューマン」たちとの関係性をESDの視点から考える絵本シリーズの第6弾は、「ある嵐の日のおはなし」から始めましょう。絵本『あらしとわたし しぜんのなかでいきる』は、嵐という自然現象を、私たちの暮らしのすぐそばにある当たり前のものとして描いています。雷鳴に続いてやってくる嵐は、決して「悪者」ではありません。避けて通ることのできないそれは、むしろ日々の暮らしの中に当然のように現れ、そっと寄り添う存在として、この絵本の中では静かに受けとめられています。

『あらしとわたし しぜんの なかで いきる』評論社、2022年

『あらしとわたし しぜんの なかで いきる』評論社、2022年

ジェイン・ヨーレン・ハイジ E.Y. ステンプル(作)、まつかわ まゆみ(訳)、

クリスチャン&ケビン・ハウデッシェル(絵)

“しぜんは ちからづよくて、いきいきしている。

でも、わたしも ちからづよくて、いきいきしている。” (*1)

他にもこの絵本には、竜巻や吹雪、山火事といった自然の脅威が描かれています。そうした出来事にさらされながらも、「わたし」と家族は日常を手放すことなく、静かに暮らしを紡いでいきます。停電の夜には、家族そろって地下に身を寄せ、懐中電灯のほのかな明かりのもとで本を読んだり、ゲームを楽しんだりして時間を過ごします。雪や氷が吹き荒れる日には暖炉に火をともし、その温かさに包まれながらホットドッグを焼き、家族でマシュマロを楽しみます。外の脅威とは対照的に、家の中では人々のぬくもりとつながりが息づいています。

自然をおそれながらも、目の前の暮らしを丁寧に続けようとする人間の静かな強さが、この物語のテーマです。抗うのではなく、身近にあるものとして自然に寄り添いながら共に生きていこうとする営みの中で、与えられた環境の中で生きる意味を「わたし」は受け入れていきます。その根底にあるのは、自然を「対象」ではなく、私たちと共に生きる「存在」として受けとめる感覚です。つまり、人間以外のものである〈ノンヒューマン〉を感じ取るセンスです。そこには、あのレイチェル・カーソンが語った「センス・オブ・ワンダー」と響き合うような、自然への深い感動と畏敬の念が宿っています。

自然と人間―その境界を見つめてきた文学の力

環境文学や自然詩といった「エコクリティシズム(ecocriticism)」(*2)の視点は、環境教育が重視してきた自然保護や自然体験といった啓発的アプローチでは残念ながら届かなかった領域に深く切り込み、より根源的な問いを社会に投げかけてきました。カーソンの『沈黙の春』や石牟礼道子の『苦海浄土』は、自然破壊や公害問題への鋭い警告として、多くの人々に差し迫った危機の現実を突きつけ、その意識に揺さぶりをかけました。これらの作品が訴えかけたのは、知識や情報ではなく「感じる力」です。おそれや敬いのまなざしを失えば、人間は世界の深い秩序を見失い、破局へと向かうのではないかという本質的な問いが刻まれています。カーソンの『沈黙の春』は化学物質の危険性を訴える書として広く知られますが、その本質は科学を超えています。綿密な調査に裏打ちされながらも、全体に流れるのは、命あるものすべてへの静かな敬意と、知識だけでは捉えきれない世界に向き合うための「感じる力」を取り戻すことへの緊急性を訴える深い警鐘です。

こうした感性の必要性は、カーソンのもう一つの名著『センス・オブ・ワンダー』に最も端的に表れています。この本は自然の美しさを称えるだけでなく、人間の力ではどうにもできない世界の存在に気づき、〈いのち〉に深く触れる感性を子どもと共に育むための書です。大人にとっても、自然への感受性を回復する「解毒剤」として切実な意味を持ちます。カーソンの二つの名著に共通するのは、「人間にはどうすることもできない世界がある」という事実への畏敬です。それを無視して突き進めば、私たちを待つのは崩壊の未来です。彼女は限られた命のなかで、この認識を〈いのちのセンス〉として未来を生きる者たちに手渡そうとしました(*3)。

“感じること”から始まるESD

教育の現場では、つい「行動変容」や「意識啓発」といった分かりやすい目標や成果に目を向けがちです。しかし、人間中心主義を相対化する「ノンヒューマンの視点」や、世界と自分が深くつながっている感覚が育まれなければ、いくら知識を詰め込んでも根本的な変容には至らないでしょう。ESDに今求められているのは、こうした〈いのちのセンス〉に根ざした学びのあり方です。絵本『あらしとわたし』は、その第一歩を示しています。自然を対象ではなく存在として受け入れる瞬間、私たちは自然や他者、自分と世界とのつながりをひらくことができるのです。

この〈いのちのセンス〉を未来へつなぐことは、カーソンの強い願いです。私たちはその願いを、物語や詩が持つ溶け合った文学的なまなざしのように、学びの場にも息づかせていく必要があります。彼女が「知ることは、感じることの半分も重要ではない」と語ったのは、自然の美しさに出会い、知識を学ぶだけでは不十分だからです。そこからさらに、人間の力ではどうすることもできない自然の脅威に直面し、あらゆる〈いのち〉に包み込まれるような感性を育まなければなりません。私たちは、そうした「感じるESD」のアプローチを、もっと追求できるのではないでしょうか。

*1:評論社ホームページの紹介より

https://www.hyoronsha.co.jp/search/9784566080867/

*2:人間と環境との関係をめぐる文学研究。学び!とESD<Vol.60>も参照。

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/esd/esd060/

*3:『センス・オブ・ワンダー』を執筆した時期は、自身の癌との闘病中であった。

【参考文献】

- レイチェル・カーソン作、森田 真生作・訳(2024)『センス・オブ・ワンダー』筑摩書房

- 上遠 恵子監修、レイチェル・カーソン日本協会編(2021)『13歳からのレイチェル・カーソン』かもがわ出版

- 結城 正美著(2023)『文学は地球を想像する エコクリティシズムの挑戦』岩波新書

- 若松 英輔著(2022)『いのちの秘義 レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』の教え』亜紀書房