学び!とESD

学び!とESD

わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。

ひとりひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです。

だからたがいによく考え、助け合わねばなりません。

「世界人権宣言第1条」谷川俊太郎訳

1年半ほどの長丁場になりますが、ユネスコ教育勧告(*1)の「14の主導原則」を、カード教材を用いて1つずつ紹介するシリーズが前号からスタートしました。毎回、各カードに添えられたイラストを描いて下さった池田系さんによる「イラストに込められた想い」も綴っていただきます。紹介文と併せて読んでいただければ幸いです。

出典:聖心女子大学グローバル共生研究所(https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/unesco2023/ )

)

長い歴史を経て醸成された人権意識

新シリーズ「ユネスコ教育勧告のエッセンス」の第2弾のテーマは「人権(ヒューマン・ライツ)」です。人権ほど古くて新しい課題はないと言っても過言ではないほどに、それは人類史を通して意識化されてきた重要な共通課題の1つです。

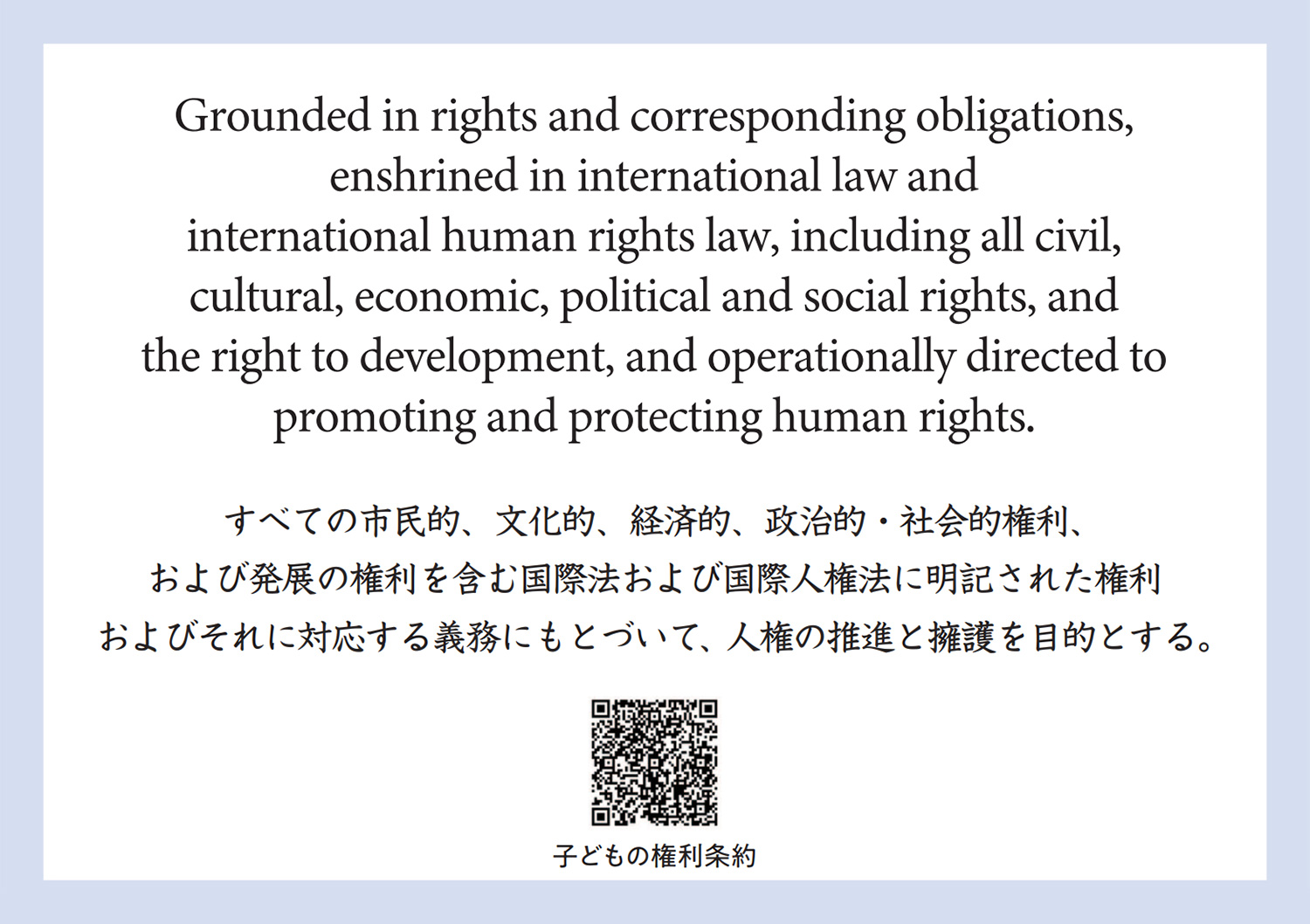

まず、カード表(おもて)面(図1参照)の「超訳」に注目したいと思います。これは裏面(図2参照)に書かれた原文を意識してつくられたものですが、同勧告を親しみやすくするために大胆な訳出がなされています。「人類は長い時間をかけて約束事をつくってきた」の中の「長い時間」については、国王の専制からの自由を主張した「マグナカルタ(大憲章)」(1215年)以来という見方もできれば、法のもとでの秩序を唱えたとされる「ハンムラビ法典」(紀元前18世紀)まで遡るべきという見方もできるでしょう。幾重の苦難を経て人類が獲得したこれらの「約束事」は受け継がれ、17世紀以後の啓蒙思想を経て「フランス人権宣言」(1789年)、さらには国家や文化を超えてすべての人に適用される「世界人権宣言」(1948年)へと結実していきます。

ところが、こうした「約束事」を唱えても人権侵害は依然として続いているという見方をされても仕方ないほどに人類の体たらくは目に余るものがあります。そこで「教育によって人権に命がふきこまれる」という一文が重要になります。つまり、人権宣言などをお題目に終わらせず、私たちの暮らしの中で具現化するのに何よりも大事なのは教育なのです。

ちなみに、半世紀ほど前に採択された元祖「国際教育勧告」(*2)(「学び!とESD」Vol. 50参照)でも「人権」は最も強調された概念のひとつでした。今回の改定版もその姿勢は不変であり、次のような表現が使われています。

教育では、戦争、侵略、あらゆる形態の暴力、人権侵害を防止し、それに対処することの重要性が強調されなくてはならない。(中略)教育はまた、人種差別主義、外国人嫌悪(ゼノフォビア)、あらゆる不寛容、ならびに差別、暴力を扇動するあらゆる行為やイデオロギーと闘う活動を推進すべきである。(参考文献6.)

さして遠くない時期にこの勧告の実施状況が評価されることになっています。各国で自国(民)第一主義が闊歩する時代になりましたが、そうした国々に対しても言わずもがな、その国々で行われている人権に関する教育が上記の毅然とした文章と照らし合わされ、評価されることになっているのです。

日本の諸課題

人類は悲痛な大戦を潜り抜けて人権という意識を醸成してきましたが、上で述べたとおり、それをいかに自分ごととして次世代が捉えられるようになるのかが学校の課題となっています。このカード(2024年版)は、まず教師をはじめとする大人たちが人権という意識を自身に引きつけて考えるためにつくられており、次の3つの問いを設けています。

①身の回りで人が大切にされていないと感じるのは、どんな時ですか?

②国連機関によって日本は人権に関して改善すべき点があると指摘されています。あなたはどう考えますか?

③「子どもの権利条約」を活かす学びの場にするためには、どうしたらよいでしょうか?

これまでに実施したカード型教材を用いたワークショップでは、①の問いに対して、車内で席がなく立ち続けているお年寄りや駅の改札機を通る時に苦労を強いられる左利きの人などの日常場面から、ネット上の誹謗中傷まで色々な意見が挙げられていました。

3つの問いは徐々に日本、そして世界の問題へと意識を広げる構成になっています。日本の問題に関しては、一般にはそれほど知られていないようですが、国内の子どもや女性、さらには移民・難民に至るまで、国際機関から実にさまざまな改善の必要性が指摘されてきました。近年でも総括所見という、条約を守るために各国がすべきことを示した勧告が日本にも出されています。例えば、2019年に「国連子どもの権利委員会」が日本の子どもの相対的貧困率の高さを指摘しています(参考文献1.参照)。さらに、2022年には国連の障害者権利委員会が障害者権利条約の条文と日本の政策や法制との隔たりを指摘しています。加えて、2024年に国連女性差別撤廃委員会は、差別禁止に関する包括的な法律や人権機関が日本国内に存在しないという問題点をあげました。また、各国の男女格差を示すジェンダーギャップ報告書において、日本が146カ国中118位と、依然として低迷状態が続いていることも問題視されています(参考文献2.参照)。

旧勧告も数年おきにレビューが行われていましたが、既存の法律制度の存在をもって「対応済み」と回答されるなど、問題点が残されているにもかかわらず現状が是認される傾向は否めませんでした。新たな勧告文に194カ国が合意した現在、これまでの半世紀を繰り返さないためにもカードの意訳にある「命がふきこまれる」努力を続けることが重要になります。

たしかに勧告や総括所見そのものには法的拘束力がないという指摘もあります。しかし、一方で日本国憲法第98条には締結した条約や国際法を「誠実に遵守」すると記されています。ユネスコ教育勧告に関して、問われるのはまさにこの「誠実さ」だと言えましょう。

【補記】

このカード教材の「先輩」として、アムネスティ・インターナショナルによる世界人権宣言を学ぶ教材や、ユニセフによる子どもの権利を学ぶ教材があります。いずれも人権の大切さを伝える優れた媒体であると言えましょう。上記の3つ目の問いにある「子どもの権利条約」については、参考文献3.をご覧ください。また冒頭に掲げた文章は、世界人権宣言を大胆に意訳した詩人、谷川俊太郎によるものです。詳細は参考文献4.をご覧ください。

【参考文献】

- 公益財団法人 日本ユニセフ協会「国連子どもの権利委員会「最終見解」(2019年2月)」

https://www.unicef.or.jp/osirase/back2019/1902_12.html

- 内閣府男女共同参画局「ジェンダーギャップ指数(GGI)2025」

https://www.gender.go.jp/international/int_syogaikoku/int_shihyo/index.html

- 公益財団法人 日本ユニセフ協会「カードで学ぼう!子どもの権利条約第1〜40条」

https://www.unicef.or.jp/crc/card/

- アムネスティ・インターナショナル日本「わかりやすい世界人権宣言(谷川俊太郎訳)」

https://www.amnesty.or.jp/lp/udhr/#

- 「わたしたちがつくる平和・人権・持続可能な開発:日本のエデュケーターのための14のエッセンスと42の問いかけ(ユネスコ教育勧告カード型教材)」聖心女子大学グローバル共生研究所

https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/unesco2023/

- 「平和と人権、国際理解、協力、基本的自由、グローバル・シティズンシップおよび持続可能な開発のための教育に関する勧告」(日本国際理解教育学会有志による暫定訳(修正版))

https://kokusairikai.com/wp-content/uploads/2025/03/提出版再再修正.2023年ユネスコ勧告「暫定訳修正版」.pdf

*1:正式名称「平和と人権、国際理解、協力、基本的自由、グローバル・シチズンシップ、持続可能な開発のための教育に関する勧告」

*2:正式名称「国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告」