学び!と歴史

学び!と歴史

約1400年前の権力闘争

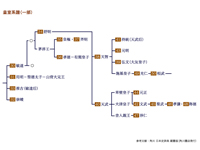

古代大和の地では、大王(おおきみ)から天皇と言われるなかで、政治の中心である天皇の位をめぐり激しい政争が渦まいていました。この権力闘争は、昨今の政争劇のようなものではなく、生死をかけたものでした。その一端は前回の「平城京・天平政治の舞台裏」(Vol.37参照)で垣間見ましたが、ここであらためて、血ぬられた王権をめぐる闘争がもたらした世界を読み解くこととします。

権力をめぐる生と死の約100年

|

587年 |

蘇我馬子、穴穂部皇子を殺させ、ついで物部守屋殺害、物部氏滅亡。 |

|

592年 |

馬子、東漢直駒に崇峻天皇を殺害させる。 |

|

604年 |

聖徳太子、冠位・憲法を定める。 |

|

628年 |

推古天皇、病重く、皇位に関し田村皇子と山背大兄王に詔す。 |

|

629年 |

推古歿、大臣ら天皇の璽印(じいん)を田村皇子に献ず。皇子即位、舒明(じょめい)天皇。 |

|

642年 |

舒明歿、皇后即位、皇極天皇。蘇我入鹿、国政を執る。 |

|

643年 |

蘇我入鹿、聖徳太子の王らを廃し、古人大兄皇子を立て天皇にしようと謀る。 |

|

645年 |

中大兄皇子・中臣鎌足、蘇我入鹿を飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや・現奈良県明日香村)の大極殿にて殺す。蝦夷、「天皇記」「国記」等を焼いて自害。 |

|

649年 |

右大臣倉山田石川麿、皇太子暗殺と讒訴(ざんそ)※1 されて自害。 |

|

655年 |

孝徳歿、皇祖母(皇極)重祚、齊明天皇。中大兄皇子が再び皇太子。 |

|

658年 |

孝徳の皇子有間皇子(ありまのみこ)を謀叛の廉(かど)※2 で紀伊国(現和歌山県)藤白坂で処刑、関係者を処断。 |

|

661年 |

天智天皇(中大兄皇子)即位。 |

|

668年 |

皇弟大海人皇子を皇太子に立てる。 |

|

671年 |

大海人皇子、東宮を辞し、沙門に入り、吉野に入る。 |

|

672年 |

大海人皇子、近江の朝廷に異をとなえ兵を起す(壬申の乱)。 |

|

673年 |

大海人皇子即位、天武天皇となる。 |

|

681年 |

草壁皇子を皇太子に立てる。 |

|

683年 |

大津皇子、朝廷の政治を行う。 |

|

686年 |

天武天皇歿。鸕野(うのの)皇后が政治を執り、大津皇子、謀叛の嫌疑で死刑。 |

|

689年 |

皇太子草壁皇子の死により即位、持統天皇となる。 |

|

697年 |

持統天皇譲位、太上天皇と称す。 |

権力闘争の相貌

大和王朝といわれる日本国の確立は、蘇我・物部の抗争、大王家たる天皇一族と蘇我の対立、天皇家の一族内における権力闘争へと血で血を洗う争いで彩られています。蘇我入鹿親子は、家を宮門と称し、その男女を王子とよばせ、城册(城郭)を築き、兵庫を構え、兵に家を護らせ、天皇に代わりうる者としての力を誇示したと糾弾されました。ここには、蘇我のような力ある氏からみれば、王のなかの王である大王の座が流動的であり、崇峻天皇殺害にみられるように、天皇位が大臣らの意向に強く左右されるものであったことがうかがえます。

それだけに天皇になった者は、己の血筋に継承させるべく、他氏との合従連携という政治工作で天皇の座を守り、さらに天皇になりうる者の系譜を排除することに奔走しております。そこでは天皇家の一族内での陰惨な暗闘が繰り返されていました。中大兄皇子は、孝徳天皇を擁立、皇太子として大化改新後の政治の実権を中臣鎌足と共に掌握しました。孝徳は、難波長柄豊崎宮(なにわながらのとよさきのみや・現大阪市中央区)に都を遷して己の政治を執ろうとしますが、皇太子中大兄が飛鳥に引き揚げ、皇后間人皇女にも去られ、失意の内に歿しました。中大兄は、即位せずに母である皇極が重祚して齊明天皇となり、再びその皇太子として政治の実権をにぎりつづけます。

こうした中大兄皇子にとって目ざわりな存在は、齊明の下で営む己の施政に異をなし、心の病を装いて紀の国牟婁(むろ)の湯(現和歌山県西牟婁郡白浜町湯崎温泉)に逃れた孝徳の子有間皇子(母は安倍内麻呂娘小足媛・おたらしのひめ)です。有間皇子は、謀叛の密告で捕縛され、尋問に対し「天と赤兄だけが知っており、吾は全く知らない」と応えています。父舒明・母皇極の子たる中大兄皇子は、有間皇子を殺すことで、欽明-敏達-推古(敏達皇后)-舒明-皇極(舒明皇后)に連なる王統を守ろうとしたのです。

中大兄皇子は、自己の王統における異質な存在を排除した後に即位、天智天皇となり、皇極という母を同じくした弟である大海兄皇子を皇太子となし、政治の表舞台に立ちます。天智の弟大海人皇子は、有間皇子の謀殺をはじめ、血で血を洗う政争場裏に生きた者として、天智の子大友皇子の存在が大きくなるにつれ、己の身が危うくなることを怖れ、沙門して吉野に逃れました。

この吉野行きは「虎を野に放つようなものだ」と言われ、大海人皇子を慕う者は吉野に集まります。こうして天智王朝に代わる天武王朝への道が開かれたのです。ここに武力で天皇位を奪取した壬申の乱の勝利者である天武天皇と皇后鸕野讃良(うののささら)には、己の血筋こそが何よりも天皇位を受け継ぐ正当なものであり、何人も侵すことが許されないものとみなされたのです。天武没後に鸕野皇后は、天武の正統な王統譜を守護すべく、わが子草壁皇子が亡くなったので即位します(持統天皇)。

持統天皇は、己の血に連ならない天武の第三皇子である大津皇子(天智天皇皇女大田皇女)を殺し、我が子草壁の血筋を守るべく、草壁の子珂瑠を即位させ(文武天皇)、初めての太上天皇となることで天皇の継承を見守り、異質な存在を死に追いこんで行くことをいといませんでした。

まさに天武・持統の血筋こそは、正当なる王権の証とされ、聖武天皇に体現される平城京の政治と文化を担います。その舞台裏では、「平城京・天平政治の舞台裏」に描かれたような、多くの血が流される世界が展開しておりました。

悲愁を詠う

政治の敗者は、己が非命を歌に託し、世に問いかけています。有間皇子が詠んだという辞世歌が『万葉集』におさめられています。ただし折口信夫(おりくち・しのぶ)は後世の人が皇子の心を詠んだ歌ではないかと述べています。

磐代の浜松が枝を引き結び真幸あらばまた還り見む

家にあれば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る

大津皇子は、「体格容貌がたくましく、気宇壮大にして、幼少より博覧強記で、成人して文武に優れ、自由闊達な人柄にして、皇子でありながら謙虚、人々を厚くもてなし、人望をあつめていた」と『懐風藻』が認めており、『日本書紀』も皇子を讃えています。天武は、この皇子に大きな期待をよせ、政治をとらせました。それだけに持統天皇は、その存在が疎ましく、わが子草壁のためにも殺さねばならなかったのです。姉大来皇女は、伊勢神宮の斎宮でしたが、刑死した大津皇子が二上山に移葬されたとき、弟を悼み、詠みました。その歌には嘆きの深さが読みとれます。

うつそみの人なる我や明日よりは二上山を弟と我が見む

磯の上に生ふる馬酔木を手折らめど見すべき君がありといわなくに

歴史を読む作法で求められるのは、敗者に想いをよせ、敗者の目で時代に想いをはせ、勝者の目で綴られてきた歴史を問い質すことではないでしょうか。

※1:人を陥れるために悪く告げ口をすること

※2:ある事柄の原因・理由となる点