読み物プラス

読み物プラス

1.雲

青空のパノラマ景に見る雲は、実に様々なフォルムを演出してくれます。湧き出る雲は予想を超えた変移ぶりで、現れたかと思うといつのまにか視野から離れ去って行きます。大空に浮かび上がったこれらの雲が、タイムリーであまりにもリアルな「形」・「象」となって見えて来た時は、思わず声には出さずとも心の内に感動するものです。しかしその雲も渟まることなく刻々と変容してしまいます。

写真・西オーストラリア(ナンブルグ国立公園)、ピナクルズエリア

雲といえば、西オーストラリアのインド洋沿いの砂漠でのことでした。海から湧き上がったばかりの巨大雲が煙を吐くかのようにモクモクと地表に影を落としながら我々のほうに向かってきました。その雲の下部に何か…白い糸状の無数の線が見えました。まもなく、それは雨で、移動してくることが分かりました。雲と地表(砂漠)の間を交錯するように、まるで納豆が糸を引いているかのようでした。オーストラリアの地で、雲から雨そして納豆とはイメージ的にも意外な出会いでした。

自然発生の「雲」は二つと同じ形は現れないだろうから「一期一会」の感があります。タイムリーな「カタチ」に出会う時に限って高速道路を走行中であったり、手持ちのカメラがなかったりと「逃がした魚(雲)は大きい」に匹敵します。

イタリアのカメラマンのF氏とカラーラ大理石採掘現場の取材からの帰り道の時でした。トスカーナ州の山間を何度もくぐり抜け、日没前の紅色ー面の光景を前にして運転していた彼が、つぶやくように「被写体となる絶好のタイミングというものがあって、生涯ワンチャンスしか出会えないショットがあるんだ。」そして「そのー枚のショットによってカメラ人生が変わるかも知れないんだ。」と、語ったことを思い出します。

再び「雲」に戻りますが、雲を見る人それぞれの体験や経験によっても、またその時の心境によっても「見え方」はいろいろあると思います。自然発生的に生じる雲、実は雲がそれらのカタチを演出するのではなく、見る人のイメージによるカタチであって「感性」そのものかもしれません。

2.歩いて

都会や街中で、不思議な空間に戸惑うことがありました。地下鉄から歩いて地上エリアに出た瞬間、いつもと違った光景を眼前にして、いったいどこに来てしまったのか?…何のことはありませんでした。同駅からの出口をーつ間違ってしまっただけだったのです。いくつかある出口で、然程(さほど)距離・空間的に差違のないエリアでした。しかし、方角をふくめてこの僅かのズレが自分にとって迷いを引き起こす要因であったのです。この遭偶感は他の都会に迷い込んだ時の風景に出会ったような、そして同じエリアが逆に新鮮に映った瞬間でもありました。

これは既に何らか思い込みのイメージからくる戸惑いのようでありました。

これに似た経験として「行く道、來た道」があります。いつもの風景の中にも魅力はそれぞれありますが、特に初めて訪ねた町並みを散策するのは楽しい。物珍しさと好奇心のワクワク感もあってか、その町の色景や、そこからかもしだされる固有の空気感のようなものが漂い、さらにはその町の独特の匂いを感じる時があります。

さて、私は歩む前方の景色をみながら自ずとイメージづくりをしていたのでしょうか。帰り道、背にして歩いてきた筈の景色が、まさか来た道とは思えない景色に映ることがあります。行く道は同時に來た道となるわけだから、当然「行く道、來た道」は前景・背景の関係で左右逆転になることは当たり前なのですが…。

同じ空間内の舞台へ向かって歩き、振り返って客席を見るようなこととやや似ている状況かもしれません。行く手の景色を見ながら同時に来た道の景色のことを意識(イメージ)して歩く人は多分、いないだろうと思います。

3.海浜にて

4.太魯閣(タロコ)峡(台湾)の岩壁にて

台湾東部の太魯閣(タロコ)は、大理石の山々からなる秘境を思わせる峡谷エリアです。峡谷の壁は、長い年月の果てから風雨にさらされたかのように茶褐色の亀裂が縦横に走り浮き出ています。

前方に何やら大きな「仙人」か、「キリスト」のような「人顔」彫刻が壁面に見えてきます。近づくと、見事な「人顔」は人為的なものでなく風化によるものです。「造形主」は「自然」です。

今、見えている人顔のカタチが風化の途中とあれば、やがてどのようなカタチに変容してゆくのでしょうか。しかしその行方はわかりません。

5.北回帰線-(台湾・花蓮ファレン)にて

6.夢から

次の2つの夢については、実際「夢」からヒントを得てイメージ構想し、やがて実現へと展開していったものです。

その1

1980年代半ば、不思議な夢を見ました。

その夢とは、「深い緑の平原の地形から立ちはだかるような山があり、平原にはー条(帯状)の白い線があった。その線が突然、走りだすかのように山へ、そして斜面から山頂に伸びて天空へ抜けて行った。」

この夢はしばらく私の脳裡から離れることなく、数年経っても甦って消えることはありませんでした。この頃、「ライン」に関したアートを屋内・外で実施していた時期でもありました。

夢に見たイメージから約8年後のことでした。

その2

1992年のある日、夢の中に砂漠があらわれました。

「そこにはやや大きい岩々があり、その周りに遠くまでつづく流れるような砂紋を描く私がいた。そこへ、白服姿のファションデザイナーのM氏があらわれた。彼は赤い薄手の衣装をまとった1人の女性モデルを伴っていた。M氏と私は四角い白いミニテーブルを砂中に少しゆすりながら安定させて、対話をはじめた。するとモデルは赤いペテイキュアの素足で砂漠に引いたラインを横切りながら静かに歩きはじめた。ふと、気がつくと突然モデルが見えなくなり、しばらくして岩かげから出て来た時は遥(はる)か先を歩いている姿がみえた。」

この夢は深く私のイメージを支配し、砂漠に砂紋を描く(枯山水)プロジェクトの契機となりました。そして世界のどこかにこの場所があるかもしれないと思いました。その後、国会図書館へ出向き「世界の砂漠」と「世界の岩」に関した資料を調べました。しかしイメージに近い砂漠を見た時、そこに岩はありませんでした。また岩を見つけた時、そこに砂漠はありませんでした。

その後、世界の国立公園関係の本の中に何とも不思議な岩々と砂漠の写真がありました。そこに突如ひきつけられたイメージ通りの世界がありました。これが、西オーストラリアのパースから北へ250km地点にあるピナクルズというエリアでした。

この夢のイメージが契機となって後の1995年、アートイベント「Pinnacles project in Australia」(枯山水プロジェクト)として展開しゆくことになりました。

最後に

イメージ・あれ-これについて断片的に記してみました。

私にとって「イメージ」とはウロウロと揺らぐ、そして見え隠れして定着しにくい曖昧なものであります。だが、その揺らぎの中にクリエィブな世界へ誘う「ナニカ」?が潜んでいるような気がします。

本の紹介

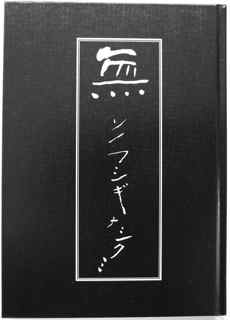

「無ソノ フシギ ナ シクミ」唐木田 又三 著

哲学や禅で言う「無」に当たる独特な発想で「この現実は、実は何もないのだ」という。著者の長年あたためてきた思考によりまとめ上げ、現実世界をあらためて認識させる衝撃的な本。

哲学や禅で言う「無」に当たる独特な発想で「この現実は、実は何もないのだ」という。著者の長年あたためてきた思考によりまとめ上げ、現実世界をあらためて認識させる衝撃的な本。

発行:工房カラキダ(長野市篠ノ井山布施6350)

TEL:026-229-2433

定価:3,000円