小学校 社会

小学校 社会

※本実践は平成20年度版学習指導要領に基づく実践です。

1.単元名

新しい日本へのあゆみ

2.目 標

戦後の復興や日本万国博覧会(以後「万博」)の開催に関心を持ち,戦後の改革や日本国憲法の制定,国際社会への復帰と産業の復興,大阪万博の開催とその後の復興の様子について,聞き取り調査や図書資料の活用,年表,文書資料などを活用して調べることを通して,戦後,日本は民主的な国家として出発し,国民生活が向上して国際社会の中で重要な役割を果たしてきたことを理解できるようにする。

3.評価規準

社会的事象への関心・意欲・態度

○日本の復興に関心を持ち歴史の学習を振り返ることで,日本の歴史や伝統を大切にし,国を愛する心情や世界の平和を愛する心情・態度をもつことができる。

社会的な思考・判断・表現

○日本が民主的国家として行った政策の意義や当時の人々の思いや願いについて考えることができる。

○調べたことや考えたことをもとに,これからの日本がどうなっていくべきかという自分の意見を表現することができる。

観察・資料の活用

○聞き取りを行ったり,統計・文書資料等を活用したりして,戦後のあゆみや外国との関係,人々の生活について調べることができる。

社会的事象についての知識・理解

○戦後,日本は民主的な国家として出発し,国民の不断の努力により国民生活が豊かになり,国際社会の中で重要な役割を果たしてきたことが理解できる。

4.本単元の指導にあたって

教材について

○大阪大空襲などで大きな被害を受けた自分たちが住む大阪で,戦後,開催された万博を取り上げることで子どもたちは興味・関心を持ち,様々な課題の解決や人々の願いに向けて努力した先人の働きによって,戦後の大阪が発展してきたことや,その時を生きた多くの人々の姿から,自分たちの豊かで平和な生活が成り立っていることを捉えやすい。

○万博の開催にあたっては,開催条件が5つ(経済や技術の発展・文化の向上・安定した社会体制・広い国交・国が平和であること)あり,戦後の日本のあゆみは万博開催条件を満たす内容が多く,万博開催までのあゆみの学習は戦後の日本の様子や政策を網羅できる教材である。また,万博のテーマ「人類の進歩と調和」からもわかるように,人々の未来への夢や希望を感じられる教材である。

○地域には,戦争を体験し,大阪万博も体験された方が多くおられるため,当時のめざましい発展や思いを聞き取ることができる。

指導について

○導入では,戦後すぐの大阪の写真と万博の写真を比べることで,戦後25年で万博を開催できるほど日本が復興したことに興味を持てるようにし,万博開催までの日本の政治や外国との関係,人々の生活を予想し,単元の学習計画を立てられるようにする。

○日本国憲法や諸政策の学習では,大日本帝国憲法と比較することで,日本が民主的な国家としてスタートしたことを押さえられるようにする。

○万博を通して学習したことを活かし,戦後の日本の復興と発展の様子を調べ,国際社会の中で,日本が今なお重要な役割を果たしてきている事へと知識を広げたい。

5.単元の指導計画

|

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

評価規準の具体例 |

|---|---|---|---|

|

1 |

万博の様子について調べ,戦後の生活や社会の様子と比べて,万博が開けるようになった理由を予想し,学習計画を立てられるようにする。 |

○「戦後の大阪と大阪万博」の写真を比べて,話し合う。 |

戦後の日本が25年で万博を開催できるまでに復興できたのはなぜか調べてみようとする意欲を持てたか。 |

|

2 |

基本的人権の尊重や平和主義などについて調べ,日本が平和で民主的な国家として再出発したことが理解できるようにする。 |

○戦後,日本でどのような政治が行われたのか話し合う。 |

戦後の日本の改革について調べ,戦後の日本が平和で豊かな国を政治中心につくっていこうとしたことが理解できたか。 |

|

3 |

戦後の日本と世界との国交について調べ,日本が国際社会に復帰し,様々な国と交流を持ったことに気づくようにする。 |

○外国と国交を開くために,どのようなことを行ったのか予想する。 |

戦後の日本が外国とどのような関係になっていったかを調べ,戦後の日本が国際社会に復帰し,世界に認められるようになってきたことを理解できたか。 |

|

4 |

産業の復興や技術の進歩などについて調べ,国民の不断の努力があったことに気づき,日本の経済が発展していったことを考えられるようにする。 |

○万博で紹介された技術について話し合う。 |

戦後の人々の様子を調べ,戦後の日本の経済が急激に発展し,人々の生活が豊かになったことを理解できたか。 |

|

5 |

万博後の日本が他にどのようなことをしたのか調べ,日本が目指した国づくりについて考えることができるようにする。 |

○日本がどのような国づくりをしてきたのか話し合う。 |

文書資料やインターネット,図書資料を使い,万博後の日本が行ってきた国づくりについて調べることができたか。 |

|

7 |

戦後のあゆみの中での人々の工夫や努力,未来にかける思いや願いを考え,これからの日本の役割や努力していくことを考えることができるようにする。 |

○歴史単元の年表を振り返り,当時の出来事や人々の願いを話し合う。 |

これからの日本がどうなっていくべきかを自分の意見をもって話し合い,そのために自分にできることを考えることができたか。 |

6.本時の学習

①目 標

文書資料などから万博の様子について調べ,戦後の生活や社会の様子と比べて,万博が開けるようになった理由を予想し,学習計画を立てることができるようにする。

②学習展開

|

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

|

○写真を見て万国博覧会が開かれた頃の様子について話し合う。 |

○戦後すぐの大阪と万博の写真を提示し,比較することで,25年の間にどのような変化があったのか興味が持てるようにする。 |

・写真「敗戦直後の大阪市の様子」 |

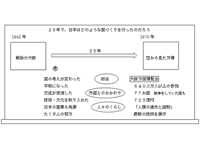

万博が開けるようになるまでに,日本はどのような国づくりを行ったのだろう |

||

○資料「大阪万国博覧会」から万博について調べる。 |

○これまでの学習から,長年描いていた万博開催が実現したことが分かるようにする。 |

・自作資料集「大阪万国博覧会」 |

○戦後,万博が開催できるようになったころの日本の国づくりの様子について考える。 |

○万博について調べたことをもとに,万博が開催できるようになった日本の様子を政治や経済,外国との関係などの視点から考えられるようにする。 |

|

○万博が開かれた頃の日本の国づくりについて,これから調べていきたいことを話し合う。 |

○考えたことをまとめることで,単元を通しての学習計画を作るようにする。 |

・検証資料「万博開催条件」 |

7.板書計画