中学校 道徳

中学校 道徳

1 はじめに

本実践では、他者との対話を授業の中心に取り入れた、「考え、議論する道徳」を実現するための、指導過程の工夫について、考察、検証しました。

そもそも、生徒が教材に対して考えが深められるかどうかは、これまでの生活経験の差が大きいと考えられます。生徒が教材に共感し、考えを深めることが、より活発な話合いにつながるはずです。そのために、導入の大切さを再度見直し、導入部分で教材に対する知識やイメージを補足する時間をとって、生徒がより深く教材に入ることができる工夫が必要であると考えました。

中学校で扱う教材は、長く複雑であるものも多いと感じます。登場人物の心情を順に追っていくのではなく、これからは学級全体で話し合わせることを目的とし、「課題を焦点化する」ことを基本発問の目的の一つとして位置づけることが必要であると考えます。

答えが一通りに定まってしまうような発問では、話合いは活性化しません。生徒に様々な価値観から物事を多面的、多角的に考えさせるために、まず、生徒それぞれの価値観によって多様な考え、意見が期待できるような発問を設定します。

話合いで、他者の価値観を学んだ後は、それを活かして、更に自分自身の価値観を見つめ直す発問を行い、生徒がこれまでの話合い活動を元に、自身を振り返り、個人で考えさせる時間を設定することが大切だと考えます。

2 実践報告

生命はかけがえのない大切なものである。生命を尊ぶことは、かけがえのない生命をいとおしみ、自らもまた、多くの生命によって生かされていることにこたえようとする心の表れと言える。私たちは多くの生命と関係を築き、その関係性の中で生きている。生命は自分のみならず周りのあらゆる生き物がもっている。その生命を大切にし、いつくしむには、ただ生きていればよいということではなく、自身はもちろん、あらゆる生命の尊厳、尊さを深く考えることが大切である。

人間の生命のみならず、身近な動植物をはじめ、生きとし生けるもの生命の尊さに気付かせ、生命あるものは、互いに支え合って生き、生かされており、そのことに感謝の念を抱き、自分や、その周りのあらゆる生命をいつくしむ心を育てたい。

中学校の時期は、生命がかけがえのないものだということは理解できていても、健康に毎日を過ごせる場合が多いため、自己の生命に対する有り難みを十分感じていない生徒も多い。また、生命のかけがえのなさに心を動かされるような経験も少なく、生徒自身が生命の尊さを深く考える機会があまりない。

そこで、中学校1年生の段階では、「生命の誕生」を見守る家族の姿から、生命の神秘性、関係性、一回性といった視点から考えを広げ、自身や周囲の生命を大切にして生きるにはどうすればよいかを考えた。それを踏まえて、中学校2年生では、身近な動物を「みとる」ボランティアの姿から、生命の尊厳や、生命あるものの支え合い、自己の生命の尊さに気付かせ、生命をいつくしむということについて、考えを深めさせる。

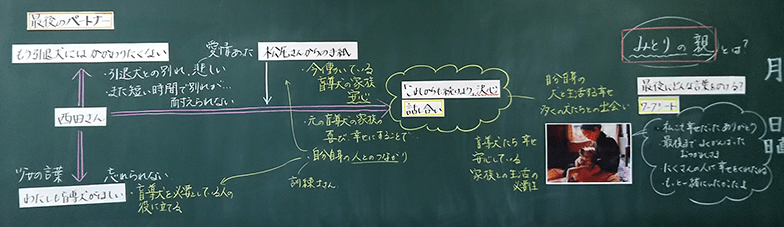

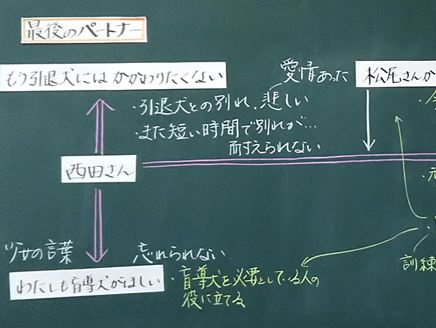

引退した盲導犬を引き取るボランティアを始めた筆者であるが、死による犬との早すぎる別れを経験するうちに、悲しみに耐えきれずボランティアを続ける意欲を失ってしまう。そんなとき、ボランティアが多くの人に役立っていることを知り意欲を取り戻す。本教材は、いつか迎える死は悲しいが、それ以上に懸命に生きる命は、多くの人との出会いを作り、そこに喜びを生むかけがえのないものであることに気付いた筆者の生き方を通して、生命の尊さについて深く考えることができる。

3 本時の学習

生命はかけがえのない大切なものであることを理解し、自他の生命を尊重する心情を養う。

学習活動 主な発問(○) |

指導上の留意点(◇) |

|

|---|---|---|

導 |

1 引退後の盲導犬の動画を見て、犬の「老い」と、家族の関わりについてイメージを膨らませる。 |

◇まずは、「引退した盲導犬」のその後を紹介した動画の前半部分を視聴させる。 |

展 |

||

3 実際の「みとり」の場面の動画を見て、家族の思いから、自分の考えを振り返る。 |

◇動画の後半を視聴し、実際に引退犬ボランティアの方が、犬をみとる姿を見て、自分の考えを振り返り、深める。 |

|

終 |

4 「今日の授業で、生命について感じたこと、考えたことを自由に書いてください。」 |

◇教師自身の経験を話す。 |