学び!と道徳2

学び!と道徳2

5月だというのに北海道で39.5℃を記録したり、屋久島では記録的な集中豪雨が起きたりと地球温暖化の影響ではないかと思われる異常気象が発生しています。私たちは科学の発展とともに、空調システムによってコントロールされた快適な住居、地球のどこにでも簡単に行ける自動車や飛行機などの交通手段などの手に入れて豊かな生活を送っています。この流れはコンピュータや人工知能(AI)の進歩と人間の欲望によってますます進行するのではないかと思います。しかし、このまま進むと人間や地球の未来はどうなるのでしょうか? 持続可能な社会を維持することができるのでしょうか?

2001年宇宙の旅(監督:スタンリー・キューブリック) アメリカの未来学者レイ・カーツワイルは、2045年になるとコンピュータ能力が人間の知能を越えて、発明なども行うようになり、人間は進歩の予測ができなくなると述べています。高校生の時、「2001年宇宙の旅」(監督スタンリー・キューブリック)というSF映画を見て衝撃を受けたことを覚えています。とても難解で見るたびに新しい発見がある映画ですが、物語は人類の進歩のカギを握っている「モノリス」という黒い石柱を調査するために木星に向かった宇宙船での出来事が中心です。宇宙船はスーパーコンピュータ「ハル」で管理されていて、ボーマン船長ともう一人の船員以外は人工冬眠しています。しかし、突然ハルが冬眠中の船員や船外活動している船員の生命維持装置を切り、宇宙船を支配しようとします。一人残ったボーマン船長が邪心を抱いたハルの思考部分を停止させるという内容です。

2001年宇宙の旅(監督:スタンリー・キューブリック) アメリカの未来学者レイ・カーツワイルは、2045年になるとコンピュータ能力が人間の知能を越えて、発明なども行うようになり、人間は進歩の予測ができなくなると述べています。高校生の時、「2001年宇宙の旅」(監督スタンリー・キューブリック)というSF映画を見て衝撃を受けたことを覚えています。とても難解で見るたびに新しい発見がある映画ですが、物語は人類の進歩のカギを握っている「モノリス」という黒い石柱を調査するために木星に向かった宇宙船での出来事が中心です。宇宙船はスーパーコンピュータ「ハル」で管理されていて、ボーマン船長ともう一人の船員以外は人工冬眠しています。しかし、突然ハルが冬眠中の船員や船外活動している船員の生命維持装置を切り、宇宙船を支配しようとします。一人残ったボーマン船長が邪心を抱いたハルの思考部分を停止させるという内容です。

最近、自動車の自動運転やロボットの開発でAIの技術が驚くような勢いで進歩しています。一部の研究者は「心」を持ったAIの開発に取り組んでいます。心を持った人工知能やロボットは、欲望で自分をコントロールできない人類を救ってくれるのだろうか? それともハルのように邪心を抱いて人類を絶滅へと導くのだろうか? ただどちらにも共通していることは、人工知能がどのような「心」を持つか、そしてAIを開発する科学者が同様な道徳性を持っているかがそのカギを握っていると思います。

さて、前回から道徳科の学習の在り方について考えています。今回は「自己を見つめる」とはどのようなことか、またどうしたら「自己を見つめる学習」ができるかについて述べたいと思います。

1 自己を見つめる

2 自己を見つめる学習

第1は『発達の援助』としての教育です。人間は未熟な状態で生まれてくるので、身体的な発達に対する援助と精神的な発達に対する援助の両面から教育的援助をすることが必要であるという考えです。このことはピアジェの発達心理学でも言われていますが、中学生の時期は第二次反抗期・思春期にあたります。響君が言うようにわかっていても反発したくなる時期でもあり、真理さんが言うように他者の目が気になる時期でもあります。

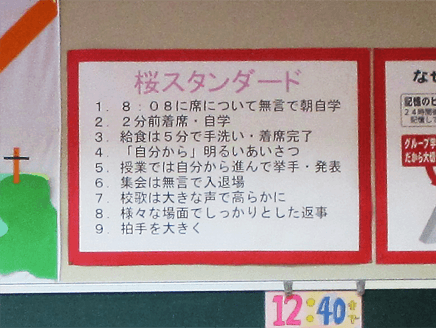

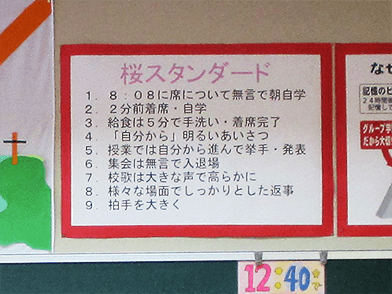

第2は『文化財の伝達』としての教育です。シュプランガーが言う文化財とは、教育的価値があり、教育上効果のあるものです。そして伝達とは単に文化の内容を理解させることではなく、文化が持つ意味を理解し、その意味に即して行動し、その文化に基づき新たな文化を創造していくことを求めています。日本では多くの学校における『チャイム着席』という規則(学校文化)があります。生徒たちはその規則の意義を理解し行動することを通して、規則を守ることの大切さを習得しています。『元さんの立場だったらあなたはどうしますか。』と問われたら生徒たちは響君の考えのように一般的に正しいということを答えるでしょう。

第2は『文化財の伝達』としての教育です。シュプランガーが言う文化財とは、教育的価値があり、教育上効果のあるものです。そして伝達とは単に文化の内容を理解させることではなく、文化が持つ意味を理解し、その意味に即して行動し、その文化に基づき新たな文化を創造していくことを求めています。日本では多くの学校における『チャイム着席』という規則(学校文化)があります。生徒たちはその規則の意義を理解し行動することを通して、規則を守ることの大切さを習得しています。『元さんの立場だったらあなたはどうしますか。』と問われたら生徒たちは響君の考えのように一般的に正しいということを答えるでしょう。

第3は『良心の覚醒』という教育です。シュプランガーは、良心とは、人間の心の奥にあり、善悪の判断を行い、自身の行為を正す倫理的なものであると言っています。教師は『発達の援助』や『文化財の伝達』を通して、子どもの内にある良心を『覚醒』させなければなりません。そのためには、自己吟味をしたり、自己を批判的に検討したりすることと、行為によって社会と実践的にかかわっていくことが大切であると述べています。子どもが自らの行動を見直し、良心を覚醒することができるように教師が支援することが重要となります。」

今回は道徳科の学習を行うにあたり考えていかなければならない視点「自己を見つめる」について述べました。反抗期の真っただ中にいる中学生に冷静に自分自身を見つめさせることはとても難しいことだと思います。次回は、「物事を広い視野から『多面的・多角的に』考え」について述べたいと思います。ご期待ください。