小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

想像のまちをかこう「つながる つながる みちとまち」

2.学年

第6学年

3.分野

「絵に表す」「鑑賞する」

4.時間数

4時間

5.準備物

6.題材設定の理由

生産年齢人口の減少,グローバル化の進展,技術革新等によりこれからの社会は,ますます予測困難な社会となっている。さらに人工知能の進化は,これからの社会を一変させると予想されている。そのような中で,子どもたちには,他者と協働して課題を解決したり,様々な情報を見極め,新たな価値を生産したりしていくことが求められている。

このような状況を見たとき,図画工作科の果たす教育的役割は大きい。しかしながら,「感性や想像力を豊かに働かせて,思考・判断し,表現したり鑑賞したりするなどの資質・能力を相互に関連させながら育成する」ことが十分ではないなど,教科としての課題が残っていたり,図画工作科の授業を苦手としている教師がいたりするのも現状である。これらを鑑み,私は,「主体的・対話的で深い学び」の視点の下に本題材を開発し,地区の研修会で先生方を児童に見立て模擬授業を行った。すると,菊地先生がご自身のクラスで私の指導案を基に実践を行ってくださった。本稿はそれをまとめたものである。

発見,楽しさ,驚きは,創造活動の原動力である。本題材では,まず俯瞰的な視点による表現についての鑑賞を行う。そこで子どもたちは,発見をする。次にそれを基にグループで「テーマの設定」・「用紙や画材の選択」をし,楽しく個々の製作を行う。最後にそれらをつなぎ合わせ共同作品とし,そのダイナミックさや多様性に驚きながら相互鑑賞をする。これらの活動を通して,子どもたちは,必然的に「主体的な学び」や「対話的な学び」「深い学び」を行うとともに,表現と鑑賞が一体化され,様々な表現や思いにふれ,豊かな情操を培うことができるものと考える。

7.題材の目標

・安野光雅の絵本を鑑賞したり,想像した街を絵に表したり友人とつなげたりするときの感覚や行為を通して,動き,バランスなどを理解する。

・表現方法に応じてハードパステル,クレヨン・パス,ペンなどを活用するとともに,前学年までの材料や用具についての経験や技能を総合的に生かしたり,表現に適した方法などを組み合わせたりするなどして,表したいことに合わせて表し方を工夫して表す。

・安野光雅の絵本を見たり,話し合ったりしながら感じたこと,想像したこと,見たことから,表したいことを見付け,形や色,材料の特徴,構成の美しさなどの感じなどを考えながら,どのように主題を表すかについて考える。

・安野光雅の絵本や自分たちの作品の造形的なよさや美しさ,表現の意図や特徴,表し方の変化などについて,感じ取ったり考えたりし,自分の見方や感じ方を深める。

・動き,バランスなどを基に,自分のイメージをもつ。

・主体的に安野光雅の絵本を鑑賞したり,想像した街を絵に表したり友人とつなげたりする学習活動に取り組み,つくりだす喜びを味わうとともに,形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造しようとする。

8.題材の評価規準

・安野光雅の絵本を鑑賞したり,想像した街を絵に表したり友人とつなげたりするときの感覚や行為を通して,動き,バランスなどを理解している。

・表現方法に応じてハードパステル,クレヨン・パス,ペンなどを活用するとともに,前学年までの材料や用具についての経験や技能を総合的に生かしたり,表現に適した方法などを組み合わせたりするなどして,表したいことに合わせて表し方を工夫して表している。

・動き,バランスなどを基に,自分のイメージをもちながら,安野光雅の絵本を見たり,話し合ったりしながら感じたこと,想像したこと,見たことから,表したいことを見付け,形や色,材料の特徴,構成の美しさなどの感じなどを考えながら,どのように主題を表すかについて考えている。

・動き,バランスなどを基に,自分のイメージをもちながら,安野光雅の絵本や自分たちの作品の造形的なよさや美しさ,表現の意図や特徴,表し方の変化などについて,感じ取ったり考えたりし,自分の見方や感じ方を深めている。

・つくりだす喜びを味わい主体的に安野光雅の絵本を鑑賞したり,想像した街を絵に表したり友人とつなげたりする学習活動に取り組もうとしている。

9.指導計画(全4時間)

実践協力:福島県須賀川市立長沼東小学校 菊地優子

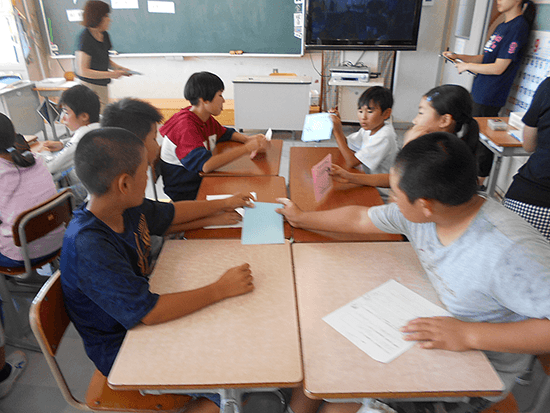

(1)「どんな『まち』にするか話し合おう」 1時間

- 絵本「旅の絵本」(安野光雅 作 福音館書店)を俯瞰的な表現法の視点を基に鑑賞する。

- 絵本をテレビ画面に投影しながら「文章が一言も書いていないね」「すべてのページで共通している視点は?」「どこから見て描いたように見えるかな?」などの働き掛けをしながら鑑賞し,空から見ているように街をかきたいという意欲を高める。

- 製作のイメージが膨らんだところで,「グループごとに自分たちの想像のまちをかこう」と提案をし,グループ活動に入る。

- グループで話し合い,「まちのテーマ」を決め,ワークシートに記入する。

- テーマに合った画用紙の色や画材について話し合い,ワークシートに記入する。

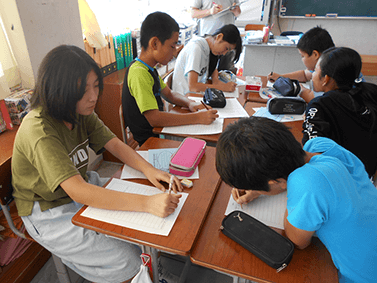

(2)「自分のまちをかこう」 2時間

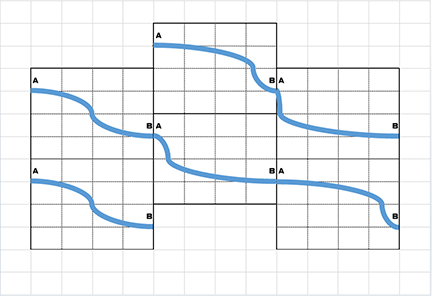

- グループでの話し合いを基に,テーマに合った色画用紙を選択する。画用紙には,教師があらかじめ,道の起点Aと終点Bの印を付けておき,必ず印のところから道をかき始め,終点で出て行くことを確認する。

- 起点と終点の決め方のポイント:①画用紙の左側の一点を起点Aとする。右側を終点Bとする。②AとBを同じ高さにすると,組み合わせたときに画用紙がずれることなく組み合わさるが,道が直線的になりやすく面白さに欠ける。図のように位置を変えることで,組み合わさった時の驚きや感動が生まれる。③起点,終点の印の付け方は,画用紙を重ね,それをずらして,印を付けると簡単にできる。なお,起点と終点の道幅は,同じにする。

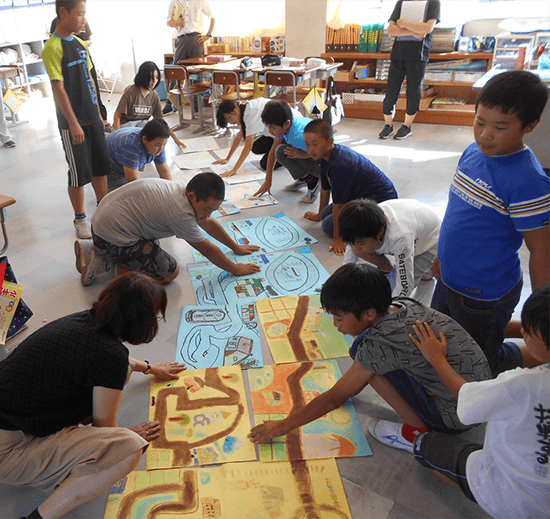

(3)「みんなの絵をつなげてみると…」 1時間

- まず,グループで絵をつなげでみる。「うわー!つながった」「○○さんのここの道が分かれたところがいいね」「ねえ,つなぐ順番を変えたらどうかな?」「なんか違ったまちに見えるね。」

- グループで絵をつなぎ,それぞれの作品のよさやテーマについて話し合う。

- 他のグループの作品を見て話し合う。

- 友人の作品を見てそのよさを伝える。

- 次に学級全員の作品をつなげてみる。「わあ!ぜんぶが,つながるよ」「楽しいね」

- みんなの絵をつなげて,出来上がった共同作品のよさや思ったことや考えたことを話し合う。ワークシートに書く。発表する。

10.おわりに

今回は第6学年で実践したが,この題材は,アレンジをすることで,他の学年でも実践することができる。以下は,その例である。

道を通路にして,ジェットコースターやいろいろなアトラクション,人々をかき,それらを組み合わせて遊園地をつくる活動。

道をトンネルにして,海底の中を人が歩き,周りにいろいろな海底生物をかく活動。

宝島の財宝に続く道をかき,島に隠されたトリックやいろいろな自然をかく活動。