高等学校 美術/工芸

高等学校 美術/工芸

1.題材名

2.サブタイトル

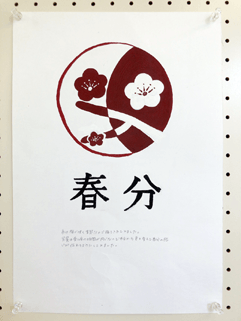

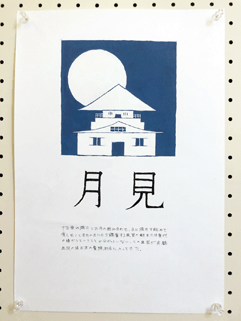

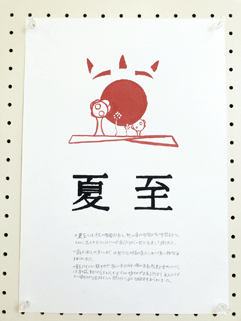

季節に関する行事のマークをデザインする

3.目標

造形的な見方・考え方を働かせて,社会で使われているマークの特徴から役割や働きを読み取り,学んだことを自らの作品を通して美しく表現している。

日本で四季折々に行われてきた行事について知り,その特徴から主題をとらえて創造的な表現の構想を練っている。

造形的な見方・考え方を働かせて生活や社会の中の美術の働きを理解しようとしたり,主体的に主題を示しつつ表現や鑑賞の活動に取り組んだりしている。

4.準備(材料・用具)

5.評価規準

社会におけるデザインの役割や働きについて理解し,自らが構想したマークを丁寧に表現している。

日本で四季折々に行われてきた行事の特徴から自ら主題を作り,個性豊かなマークのデザインを構想している。

生活や社会の中のデザインの働きを考察したり,そこから学んだことを自らのデザインに主体的に取り入れ表現したりしようとする。

6.本題材の指導にあたって

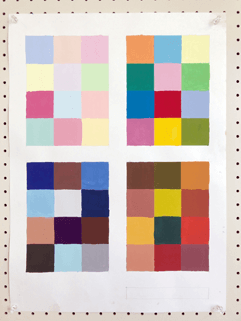

生徒たちが,絵の具を扱うために必要な技能を身に付けた上で,本題材に取り組めるようにカリキュラムを工夫した。

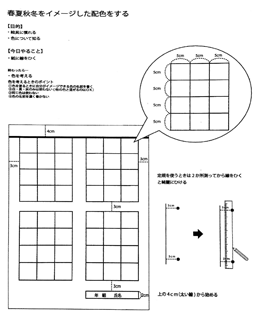

前題材では,春夏秋冬から発想・構想し,自らがイメージした通りに色を塗る活動を通して,色彩について学んだ。授業では,それぞれの季節から感じる温度や匂いや雰囲気,その季節だからこそ出会える植物や食べ物等からイメージを広げるように指導した。

本題材では,形について学ぶことを目的とする。生徒にはコンセプトに沿った1色のみで塗ることを求めたり,形を工夫したりすることで,自らの意図を示すように指導した。

本校は単位制普通科の昼夜間定時制課程である。美術が好きで多くの支援がなくとも取り組めてしまう,不登校経験があり十分に学べていない,外国で学び美術の授業すらなかったなど,多様な生徒が在籍している。それゆえに生徒によって高等学校の美術に必要な学力の習得段階に違いがある。美術Ⅰではそれらの生徒全てに対して美術の楽しさを教え,美術Ⅱ及び美術Ⅲで必要となる基礎的な能力を育むことを重視している。

①丁寧に取り組む姿勢の育成【知識及び技能】

本校の生徒は定規を用いて決められた長さを測り曲がらないように線を引く,絵の具を自分が意図した通りに混色しムラなくはみ出さずに塗る,字体の見本を見ながら正しくレタリングするなど,基本的な作業でつまずいてしまうことがある。しかしこれらの方法を理解し丁寧に取り組む姿勢があれば,よりイメージに近い作品を仕上げることができる。本題材は創造することの楽しさを味わうとともに,必要な技能を養うことをねらいとした。

②自己肯定感の醸成【思考力,判断力,表現力等】

生徒からよく聞く発言として「自分には才能がないから…」というものがある。美術教師であればこの言葉は誰もが聞いたことがあるのではないだろうか。本題材を通じて生徒が,一つ一つ手順を追って論理的に考えることで,自らの意図に沿ったデザインを発想・構想できることを経験し,生徒たちの自己肯定感を高めたいと考えた。近年,社会において「デザイン思考」の必要性が強く言われている。美術教育を通じて,社会で必要とされる思考力,判断力,表現力等を養うことを目的とした。

③社会への興味・関心【学びに向かう力,人間性等】

最近は生活の中で日本の伝統を感じることが減りつつある。そのため,子どもたちは日本で四季折々にどのような行事が行われてきたのか知る機会が少なくなっている。また本校の場合は外国から来日して学んでいる生徒もおり、日本について知らないことがまだまだ多い。本題材を通じて,日本古来の風習や伝統文化について学ぶことにより,社会への興味・関心をもち,豊かな人間性を育むことをねらいとした。

7.題材の指導計画

授業数 |

学習活動の流れ |

指導上の留意点,評価方法 |

評価規準,評価方法 |

|---|---|---|---|

1時間 |

導入① |

① 団体や企業はマークを定めており,そこには意味や意図が込められていることを理解できるようにする。 |

【知識・技能】 |

1時間 |

導入② |

① 日本の伝統的な行事は,どの時期にどのようなことが行われているのか,理解できるようにする。 |

【知識・技能】 |

4時間 |

展開① 発想・構想 |

① 手順を追って構想するように指導する。 |

【発想や構想】 |

5時間 |

展開② 制作 |

評価について以下の3点を重視することを生徒に伝える。 |

【知識・技能】 |

1時間 |

まとめ |

互いの感性の違いから生まれた作品を鑑賞し,よさを味わえるようにする。 |

【思考・判断・表現】 |

8.授業を終えて

本題材は2学期に美術Ⅰで取り組む。興味深い点は,熟考した結果それぞれの生徒が,他者と異なるデザインをすることである。多様な生徒がいれば発想・構想もそれぞれ違う。以上からこの題材は生徒が他者との違いを楽しむことができる課題であると考える。

前述したように本校の生徒は多様である。美術の授業を通じて多様性を受け入れ,自らの人生を幅広く豊かなものにできる生徒を育成したいと日々考えている。