高等学校 美術/工芸

高等学校 美術/工芸

2.目標

特性を理解した上で,油彩絵の具を工夫して扱う。

モチーフを観察し,光や陰影,面などを把握して形態を表す。

モチーフを観察し,感じ取ったことを工夫して表現する。

自身および他者の見方や感じ方について味わう。

学んだことを生かして主体的に制作や鑑賞に取り組む。

作品制作が個性の発見につながることを理解する。

3.準備(材料・用具)

4.評価規準

ペインティングナイフを用いた表現など,工夫して油彩絵の具を扱うことができる(技能)。

モチーフを観察し,光や陰影,面などを把握して形態を表現することを理解している(知識)。

モチーフの質感や存在感を観察し,感じたことを表現することができる(発想・構想)。

生徒同士で互いの作品のよさや美しさを感じ取り,創造的な表現の工夫などについて考え,見方や感じ方を深めている(鑑賞)。

モチーフを観察し,その形態を理解して表現を追究しようとしている(知識)。

油彩絵の具の扱い方を工夫して表現を追究しようとしている(技能)。

対象を観察し,感じたことを表現しようとしている(発想・構想)。

生徒同士が作品のよさを感じ取り,制作を通じて生徒自身の個性を発見することに興味を持ち,考えを深めようとしている。(鑑賞)。

5.本題材の指導にあたって

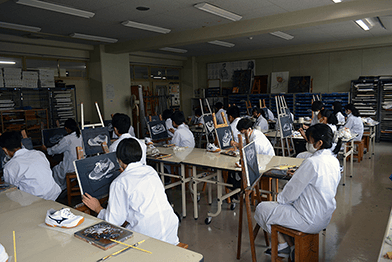

本題材は観察と表現について学びながら,制作を通じて自身の見方や感じ方を発見したり追究したりできることを理解していく。高校生活を通してこれからの生き方を模索していく生徒たちには,まだ知らない様々な能力が自分自身にあり,可能性に満ちた存在であるということを感じてもらいたい。対象を観察して,表現を追究することの楽しさを十分に味わえるように授業を進めていくとともに,制作によって自身の内面を追究していくことを学習の意義として共有していく。

また主体的で対話的な深い学びを展開するために,次の工夫を行う。

○何度も修正ができる油彩絵の具の利点を活かして,のびのびと制作できるようにする。

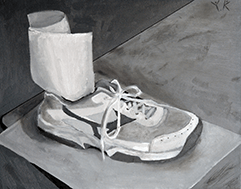

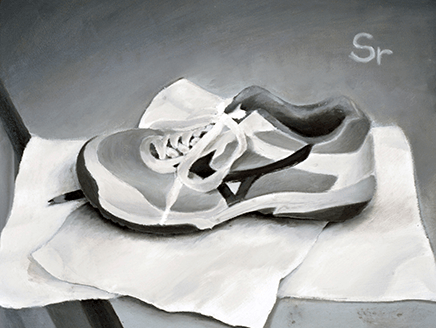

○絵具を白黒のモノトーンに限定し,明暗に集中して描けるようにする。

○自然光がモチーフの横からに当たるように照明を消して,机といすの配置を調整し,陰影を捉えやすい環境をつくる。

○定規で対象の長さを計測した上で原寸大でキャンバスに描くようにし,構図のバランスをとりやすくする。

○場合に応じて,教員が補助線を描き入れ,生徒が自信を持って制作できるようにする。

○コピー用紙をモチーフとして加えることで,影を観察しやすくする。また床との接地面を捉える手がかりを増やす。

○始めは筆による厚塗りに限定し,油彩絵の具の特質を掴みやすくする。

○授業ごとに活動のポイントや達成すべき課題を明確にすることで,活動がイメージしやすいようにする。

○授業の始めと終わりに美術室に全員のキャンバスを並べることで,相互鑑賞がしやすい環境をつくる。

○中間講評を実施することで,互いの作品から互いの作品から見方や感じ方,表現の仕方を学び合う。

○廊下にキャンバスを掲示することで,友人同士での相互鑑賞がしやすい環境をつくる。

○作品を校内に展示することで,多くの人の鑑賞を想定した制作を心がけるように指導する。

○自身の内面の追究を学習の意義とすることで,絵画表現の習得だけにとどまらず,日常生活における自身の成長と結び付けて制作を進めていけるようにする。

○制作後にワークシートに取り組むことによって,自身の学びについて振り返ることができるようにする。

6.題材の指導計画

16時間(2時間×8回)

※事前の単元で鉛筆デッサンに取り組む。

時間 |

学習活動 |

指導上の留意点 |

評価規準,評価方法 |

|---|---|---|---|

下地づくり |

①単元や用具について説明を受けて,準備する。 |

①下地を塗りながら,油彩絵の具の特性について説明をする(乾燥のしくみ,可塑性,濡れ色の保持など)。 |

【知識・技能】(技能) |

おつゆ描き |

①モチーフの組み方や構図について理解する。 |

①構図はF6号キャンバスに,実物大に体育館シューズを描くことで自然とバランスが整う。シューズが収まる長方形の長さを計測し,長方形を画面に配置してから描いていく。 |

【知識・技能】(知識) 【主体的に学習に取り組む態度】(知識) |

下塗り |

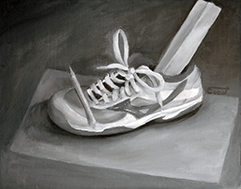

①シューズから描き始め,徐々に画面全体に色の調子を付けていく。 |

①筆を使って厚塗りで色の調子を付けていく。 |

【知識・技能】(知識) 【主体的に学習に取り組む態度】(知識) |

固有色について |

①画面全体に色調を付けていく。 |

側面のラインや靴底のゴムなど色がついた部分は,モチーフの写真とその白黒コピーを比較して説明する。 |

【知識・技能】(知識) 【主体的に学習に取り組む態度】(知識) |

質感について |

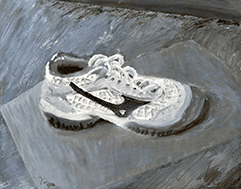

①質感について理解する。 |

①モチーフの手触りや重さなど目に見えない情報について確認する。 |

【知識・技能】(技能) 【主体的に学習に取り組む態度】(技能) |

中間講評会 |

①教員や生徒同士による講評を受け,気づいたことなどをワークシートに書く。 |

①キャンバスを並べ,良いところや足りないところを学び合えるように講評する。 |

【思考・判断・表現】(鑑賞に関する資質・能力) 【主体的に学習に取り組む態度】(鑑賞) |

絵づくりについて |

①絵づくりについて理解する。 |

①鑑賞者の視点を意識して,色調を整えることで強調したい部分が明確に伝わるように画面を整えていく。 |

【思考力・判断力・表現力等】(発想・構想の能力) 【学びに向かう力,人間性等】(発想・構想の能力) |

仕上げ |

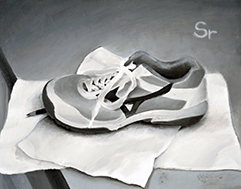

①気になるところを描き込み,最後にサインを入れる。 |

①ワークシートで振り返り,感想や学ぶことができたことなどを考察する。 |

【思考・判断・表現等】(鑑賞に関する資質・能力) 【学びに向かう力,人間性等】(鑑賞) |

7.授業を終えて

始めは教員の指示による活動が多かったものの,授業が進むにつれて始める前から自主的に準備をするなど,生徒が主体的に授業に参加する様子が見られるようになった。また生徒からは,どのように制作を進めていくかを考えながら,最後まで一生懸命に制作に取り組む様子が伺えた。

序盤において生徒の実態に合わせつつ,活動に適度な制限を設けながら進めたことが,生徒全員が制作に前向きに取り組むことにつながったのではないかと思う。段階に応じて自由に選び取れる要素を増やしていくことで,個々の表現へと自然に移行し,様々な作品が出来上がった。生徒の学ぶ力や意欲をいかに引き出せるかが,授業の学びの成果を大きく左右する。扱う題材に精通することや,生徒の実態を把握することを追究した上で,活動の内容や順序,その組み立てを工夫して,さらに学ぶ力や意欲の向上につなげていきたい。

また並べてあるキャンバスを見比べたり,友人と話をしながら感想を言い合ったりなど,生徒が楽しみながら対話的な学びに取り組む様子が見られた。これらの活動は学びや気づきが生まれることにつながるため,今後も大いに盛り上げていきたい。教員が自己の表現を追究し高めるように指導をしていくと,対話的な学びも自ずと活発になっていくように感じられた。これらはまさに両輪のような関係で,授業の原動力となっていったと考える。

作品のタイトルは,制作中に追究したことや自分と向き合ったときに見えてきたものなどが伺える。生徒によっては,遊び心を発揮してつけたタイトルも見受けられる。タイトルのつけ方を含めて表現になっており,全員がそれぞれの表現することができたことは教員にとって大きな喜びである。自身の内面を見つめることや,また他人の良さについて認め合うことは、美術を学ぶ基本的な姿勢であり,次の単元の学びにつながっていって欲しい。