高等学校 美術/工芸

高等学校 美術/工芸

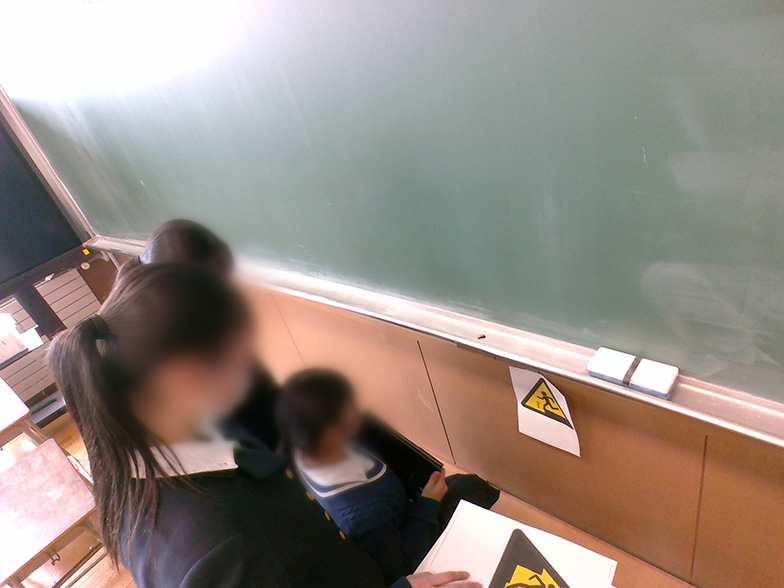

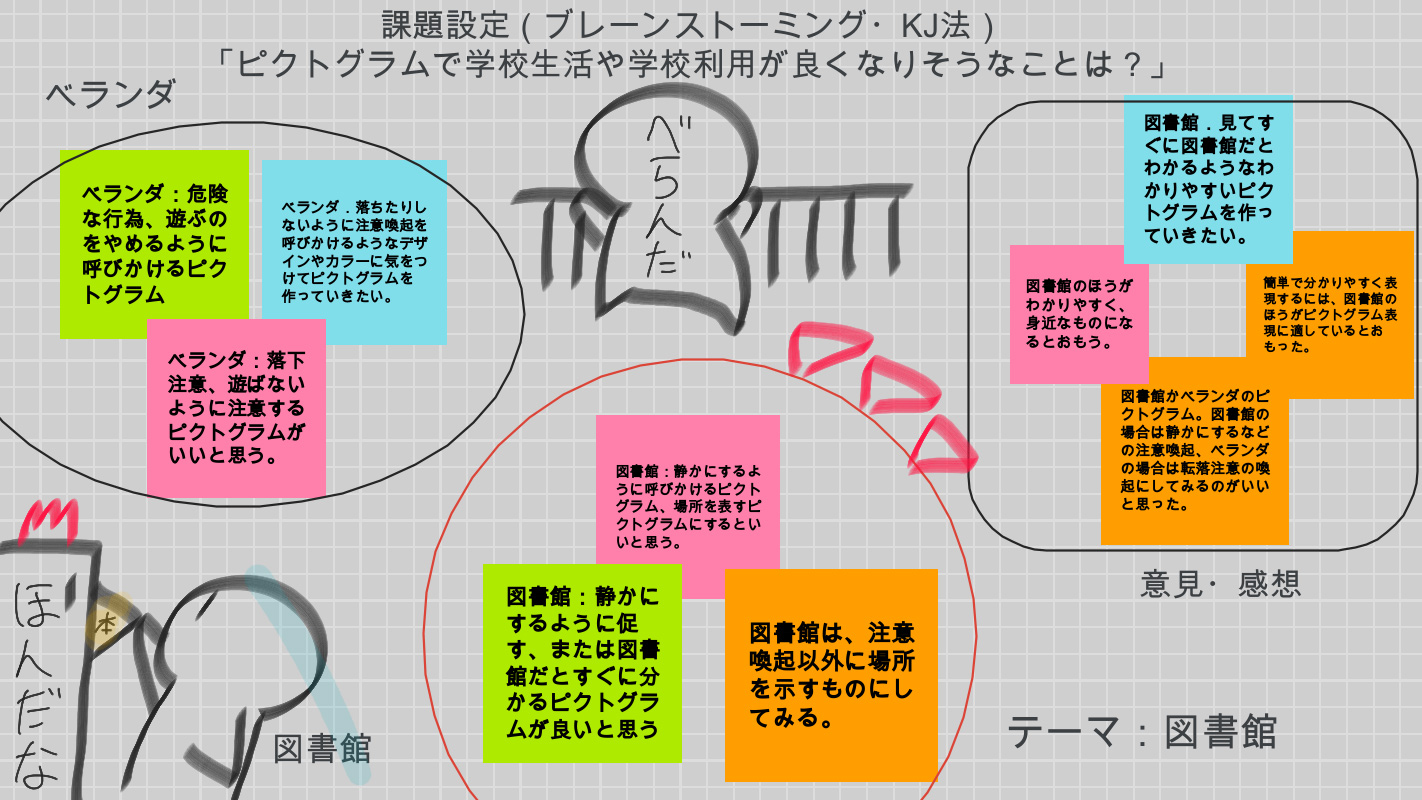

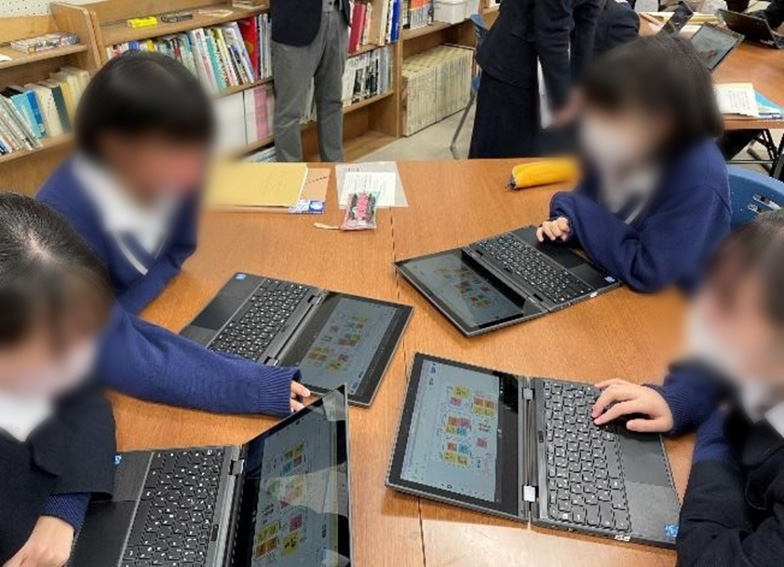

課題設定(整理・分析)の様子

課題設定(整理・分析)の様子

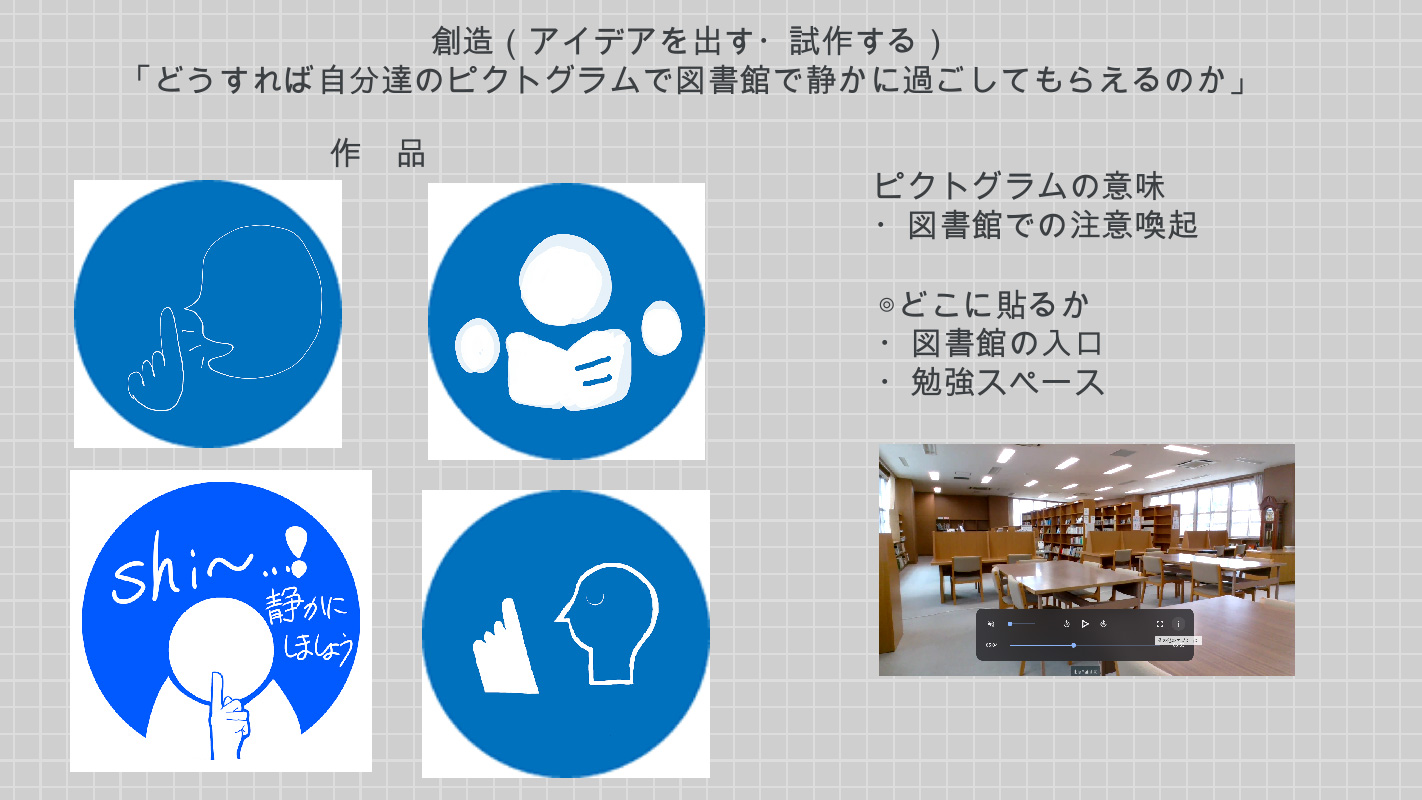

創造(アイデア出し・試作)の様子

創造(アイデア出し・試作)の様子

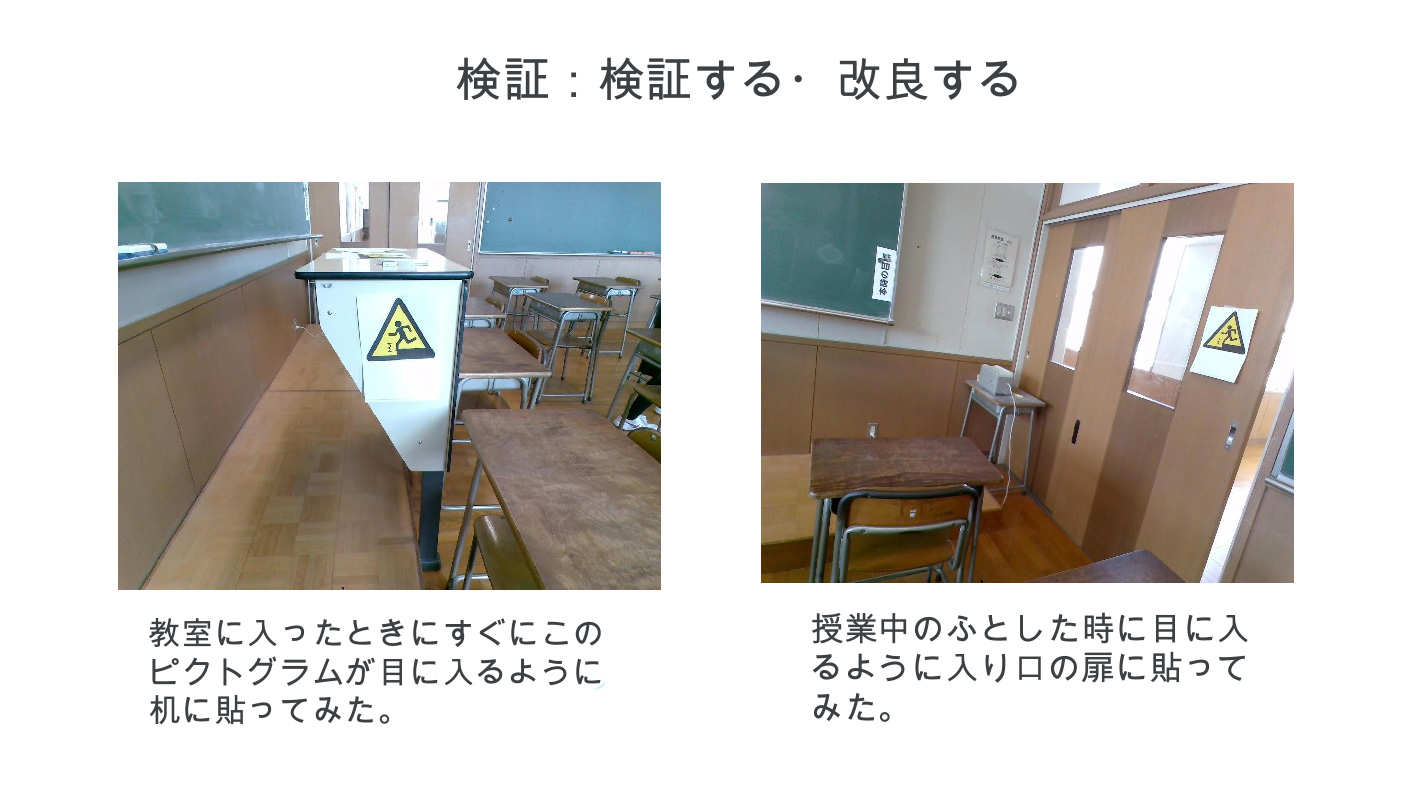

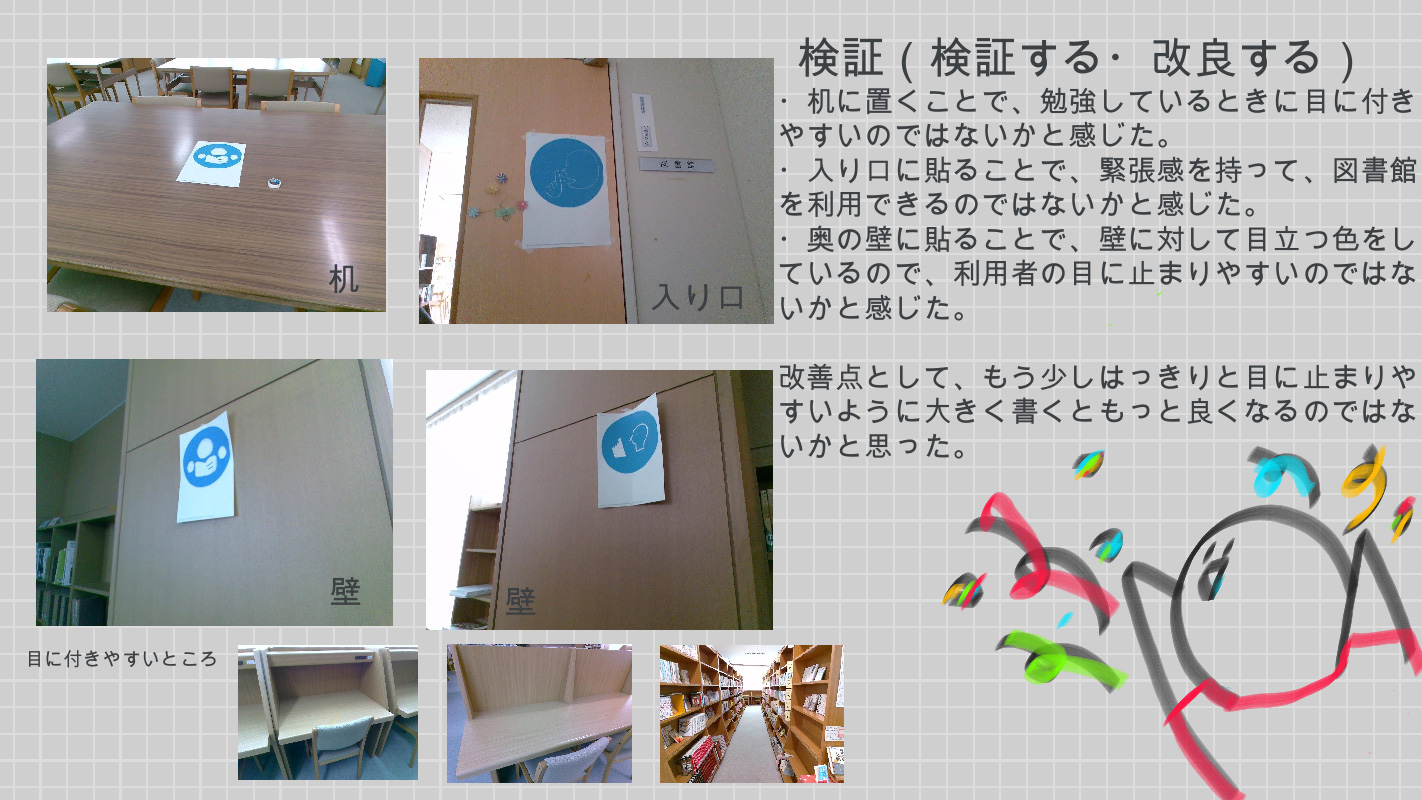

検証(改良)の様子

検証(改良)の様子

1.題材名

(A表現 デザイン)

~デザイン思考による探究型学習とICTを活用して~

(1年/5時間)

2.題材設定の理由

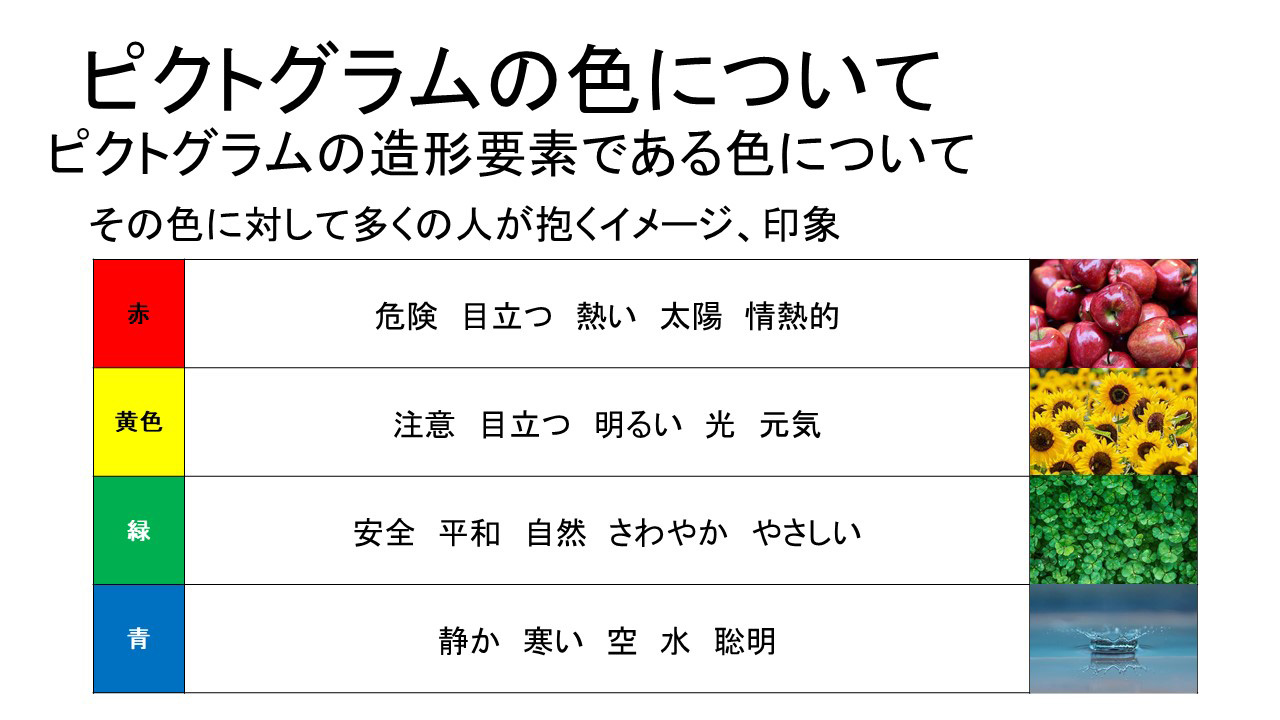

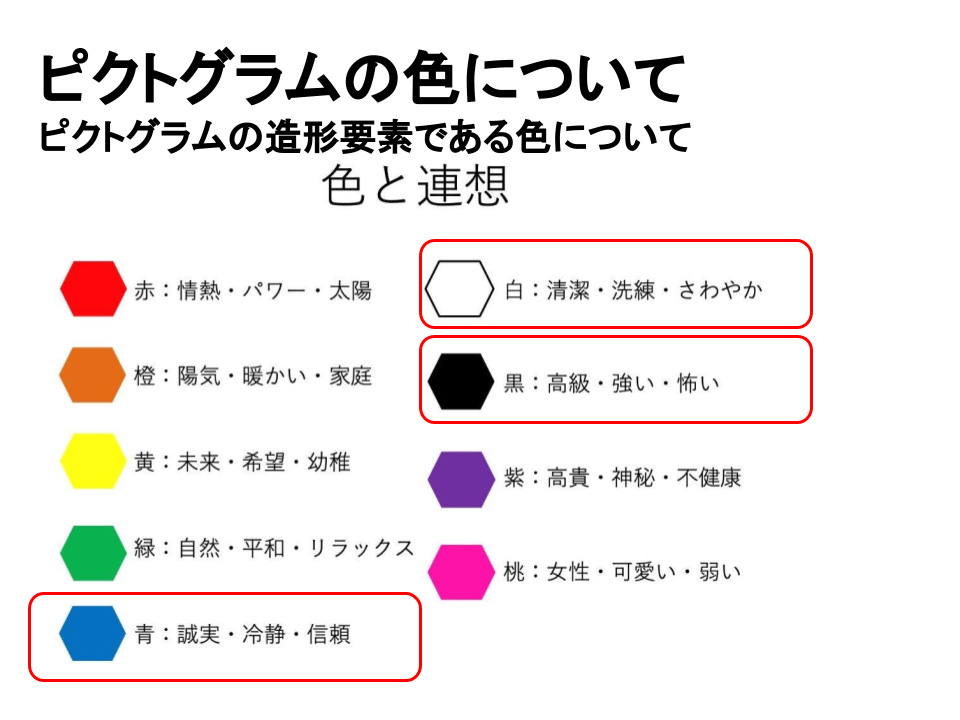

ピクトグラムとは、言葉による説明を用いず、伝えたい内容やイメージを視覚的に記号化したものである。「デザイン思考」を基に探究型学習を実践し、ピクトグラムデザインの形や色彩など造形要素がもたらす単純化された美しさや、感情の効果を適切な視点で捉え、分かりやすい校内案内のサインデザインを表現させたい。デザインニーズを整理する課題設定やアイデアの創造、また作品制作の場面においてGoogleのアプリケーション《Classroom、Jamboard(オンラインホワイトボード)、スライド、図形描画、Chrome Canvas》を効果的に利用し協働的・創造的活動を促したい。

3.準備(材料・用具)

※使用アプリケーション(Google Classroom、Google Jamboard、Googleスライド、Google図形描画、Chrome Canvas)

4.目標

・ピクトグラムの形や色彩などの造形要素の働きを理解し、主題に合わせて作品に取り入れる。

・ピクトグラムの目的や意図に基づいて、画材やタブレット端末等の特性を活かしながら表現方法を工夫し、計画を基に創造的に表現する。

・伝達する目的や条件などを基に、伝達する相手や内容、取り巻く環境や周囲との関わりから課題を見いだし主題を生み、伝達の効果と美しさなどを考えて表現の構想を練る。

・ピクトグラムの目的や良さと美しさを感じ取り、作者の思いと表現の意図と工夫について考え伝達デザインに対する見方や感じ方を深める。

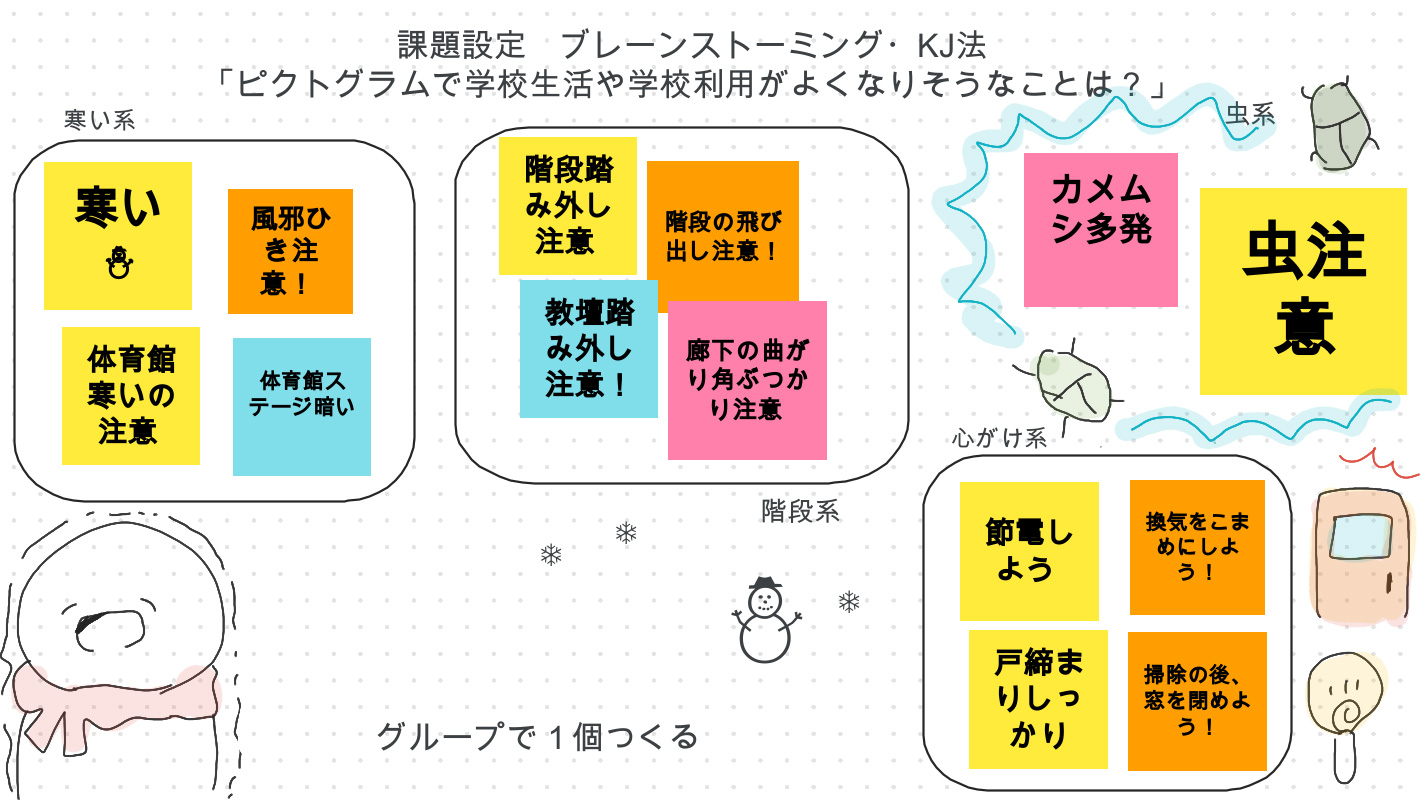

・グループでの協働活動を取り入れたデザイン思考による探究型学習〔現状理解(情報収集)、課題設定(整理・分析)、創造(アイデア出し・試作)、検証(改良)、発表(意見交換・振り返り)〕を通して探究・創造する態度を養い、目的や内容をピクトグラムで伝える表現活動に主体的に取り組む。

・デザインの調和のとれた美しさや良さを感じ取り、制作者の表現の意図と創造的な工夫について見方や感じ方を深める鑑賞の学習活動に主体的に取り組む。

5.評価規準

知 ピクトグラムの形や色彩などの造形要素の働きを理解し、主題に合わせて作品に取り入れている。

技 ピクトグラムの目的や意図に基づいて、画材やタブレット端末等の特性を活かしながら表現方法を工夫し、計画を基に創造的に表現している。

発 伝達する目的や条件などを基に、伝達する相手や内容、取り巻く環境や周囲との関わりから課題を見いだし主題を生み、伝達の効果と美しさなどを考えて表現の構想を練っている。

鑑 ピクトグラムの目的や良さと美しさを感じ取り、作者の思いと表現の意図と工夫について考え伝達デザインに対する見方や感じ方を深めている。

態表 グループでの協働活動を取り入れたデザイン思考による探究型学習を通して、探究・創造する態度を養い、目的や内容をピクトグラムで伝える表現活動に主体的に取り組んでいる。

態鑑 主体的にデザインの調和のとれた美しさや良さを感じ取り、制作者の表現の意図と創造的な工夫について見方や感じ方を深める鑑賞の学習活動に取り組んでいる。(B鑑賞)

知 ……「知識・技能」の知識に関する評価規準

技 ……「知識・技能」の技能に関する評価規準

発 ……「思考・判断・表現」の発想や構想に関する評価規準

鑑 ……「思考・判断・表現」の鑑賞に関する評価規準

態表 ……表現における「主体的に学習に取り組む態度」に関する評価規準

態鑑 ……鑑賞における「主体的に学習に取り組む態度」に関する評価規準

6.指導のポイント

デザイン思考による協働的活動を通して身近な生活の中にある問題解決につながるデザインの“探究型学習”ができないかと考えたことがこの授業の始まりである。美術の創造的活動における探究型学習について、東北芸術工科大学プロダクトデザイン学科教授、高大連携推進部長の柚木泰彦先生よりオンライン研修会等で様々なアドバイスをいただき、授業を実現することができた。また、秋田県の授業研修会で発表するにあたり、事前の研修会、事後の協議会等で秋田県内高校美術科の先生方よりアドバイスをたくさんいただき、授業の実施と見直しを図ることができた。全ての方々の御協力に感謝したい。

また、もう一つこの授業の取り組みを創造的に発展させたものとして秋田県高校教育課の「e-AKITA ICT学び推進プラン事業」で県立学校に1人1台端末が整備されICT環境が充実したことが挙げられる。端末はChromebookで、Google Workspaceのオンラインアプリケーションを活用できたことがデザイン思考の様々な過程や手順を容易にし、Google Jamboardを活用したブレーンストーミングやKJ法、現状理解のための写真や動画の撮影、試作制作(プロトタイプ制作)ではGoogle図形描画を利用して描くなど、一連の活動や造形をタブレット端末で可能にすることができた。しかし、すべてタブレット端末の活用で済ませるのではなく、試作制作の場面では紙と鉛筆でサムネイルを描かせる選択肢の準備もあった方が良かったと反省している。

アプリケーションの活用について、普段の美術の授業でGoogle Classroom、Google Jamboard、Googleスライドなどを頻繁に活用している。今回初めてGoogle図形描画をサムネイルと作品制作で使用した。Google図形描画に詳しい生徒にティーチングアシスタントをお願いした。すると、生徒達の間で互いに協力し学び合う雰囲気がみられた。結果、グループ間でサポート体制が生まれスムーズな活用ができていた。

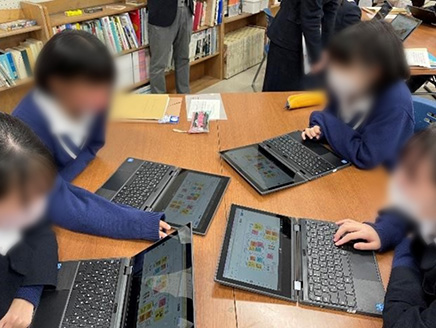

生徒によるティーチングアシスタントの様子《美術の授業におけるアプリケーションの活用例》

生徒によるティーチングアシスタントの様子《美術の授業におけるアプリケーションの活用例》

- Google Classroom(課題の配信、提出)

- Google Jamboard(アイデア出しや整理・分析、相互鑑賞、日々の授業の振り返り記録)

- Googleスライド(教師側の教示資料、プレゼン活用、日々の授業の振り返り記録)

- Google図形描画・Chrome Canvas(サムネイル、アイデアスケッチ、作品制作)

7.題材の指導計画

時 |

学習活動 |

知・技 |

思 |

態 |

評価方法・留意点等 |

|---|---|---|---|---|---|

0.5 |

ピクトグラムの造形要素についての確認 |

鑑 |

態鑑 |

鑑 ピクトグラムを鑑賞し、伝達デザインに対する見方や感じ方を深めるとともに、ピクトグラムの形や色彩などの造形要素の働きを理解している。 |

|

0.5 |

|

知 |

発 |

態表 |

発 伝達する目的や条件などを基に、伝達する相手や内容、取り巻く環境や周囲との関わりから課題を見いだしている。 |

0.5 |

|

知 |

発 |

態表 |

発 課題を見いだし主題を生成している。 |

0.5 |

|

知 |

発 |

態表 |

知 ピクトグラムの形や色彩などの造形要素の働きを理解し、主題に合わせてサムネイルに取り入れている。 |

2 |

|

知 |

発 |

態表 |

態表 デザインの表現活動に主体的に取り組み、コミュニケーションデザインを意識しグループでの協働活動を通して探究・創造する態度を養っている。 |

1 |

|

鑑 |

態鑑 |

態鑑 主体的にデザインの調和のとれた美しさや良さを感じ取り、制作者の表現の意図と創造的な工夫について見方や感じ方を深める鑑賞の学習活動に取り組んでいる。(B鑑賞) |

8.授業を終えて

タブレット端末での制作風景 デザイン思考による探究型学習とICTを活用して「ピクトグラムデザイン」の授業を実施した。他者と協働して課題を創造的に問題解決する「デザイン思考」のプロセスの面白さを味わわせたいと思い授業を設定した。

タブレット端末での制作風景 デザイン思考による探究型学習とICTを活用して「ピクトグラムデザイン」の授業を実施した。他者と協働して課題を創造的に問題解決する「デザイン思考」のプロセスの面白さを味わわせたいと思い授業を設定した。

美術室から離れ自分達の視点で現状把握をし、それぞれのグループで「自分ごと化」した課題設定をすると、座学で個々にアイデアを発想させて制作させる授業とは異なり、リアルな現状を踏まえたデザインアイデアがたくさん出てきたことが新鮮であった。グループで実際に現場を確認し共感理解し、課題を設定、問題解決に向けて実際に試作し発表する。生徒にとって自分が考案したアイデアが形になる過程を協働で体験することも大切な学びであると感じた。似通ったアイデアやデザインが見られる場面もあるが、生徒達自身が体験したことを基に自分達の身近な問題を形や色彩など造形要素を用いていかに美術的問題解決を図るのかを大切にし、デザイン活動の面白さや本質を探ることができていた。授業の導入時は、教師側の説明と教示が多くなってしまったが、後半の創造、検証あたりからグループ毎の活動が活発化していく様子がみられた。

教師はファシリテーションの役割を担い全体を見渡す立場で進めたほうが良かった。“現状理解(情報収集)、課題設定(整理・分析)、創造(アイデア出し・試作)、検証(改良)、発表(意見交換・振り返り)”というプロセスの流れに当初は忠実に実践しようと気をとらわれていたが、実際には、検証までの流れのあとに生徒達の様子をみながら必要に応じ創造と検証のサイクルを繰り返すようにアドバイスをした。

今後の反省としては、デザイン思考について一連の流れをより簡潔に説明することや、校内を観察しグループの課題を設定し、アイデア発想して有効なピクトグラムデザインを制作していく一連の活動をもっとスムーズにできるように教示内容を精選していきたい。また、話し合いを活発化させるアイスブレイクや創造的な活動を行いやすい雰囲気づくり(クリエイティブ・マインド)をより見直していきたい。

以下、令和3年11月に行った秋田県の授業研究会でいただいた指導助言やアドバイスと授業終了後の生徒の感想を紹介する。

《指導助言とアドバイス》

- 話し合いの際のジャムボードの雛形を事前に準備する。

- 教師側の説明時にタブレットを閉じる指示。(授業のメリハリ)

- ブレーンストーミングでのアイデアスケッチはデジタルだと記録が残らない。

- 指導案の目標はもう少しシンプルで具体的にし、教師・生徒が達成でき評価できる目標設定にすべきである。

《生徒達の授業の感想》

- グループで校内を観察したり、ブレーンストーミングで意見を出し合うことで自分ひとりでは気付けない課題に気付くことができた。

- 実際にデザイン思考を用いたピクトグラムを制作して、机に向かって想定するだけでは効果を発揮できないことが分かった。実際の現場に行って様々なシチュエーションから掲示する場所を決めて、デザインの調節をすることがとても大切だと感じた。

- 図書館のピクトグラムを考える際に現状理解で図書館を確認したときに、木の材質の壁とテーブルの色に対して青が目立つことに気が付いて、マークは青の指示を採用することにした。注意喚起や場所の観察から気付くことがあった。

- こまめに窓閉めを呼びかけるピクトグラムデザインを制作して、実際に現場で検証すると教室の壁よりも窓に掲示したほうがより換気を促すことにもつながり良いことが分かった。掲示するときにラミネート加工が必要であることに気が付くことができた。