高等学校 情報

高等学校 情報

1.はじめに

Society 5.0が近い将来到来すると予想されている。変化する社会の中で学校教育は,生徒が持続可能な社会の担い手として自立的に生きることや,よりよい社会の形成に積極的に参画するための資質・能力と態度を育成することを求められている。これを踏まえて本校情報科は,「生徒が自分で学び,考えるための足がかりをつくる」ことを学習指導の基本方針としている。教員は,生徒が学びと自らの人生や社会との間につながりを感じることができるように,授業の工夫に努めている。生徒には授業での学びが自らの能力を引き出し,実生活の中で出会う様々な課題の解決に活かしていけることに気づかせたい。

本校は,定時制課程・総合学科・単位制の公立学校である。生徒は自身の興味や関心に合わせて自由に授業を選択し,学びを広げ深めていく。本校の生徒は,学校生活を通じ,自分のやりたいことや自分に合うこと,安らぎの場所や友人を見つけ,共に学び合う中で,自分の個性や能力を伸ばし,自分を鍛え,力を蓄えていく。そして大きな可能性を持つ自分を認め,未来に向かって更なる挑戦をする意欲や態度を身に付けることを目指している。

本報告では「情報の科学」における授業オリエンテーションでの実践を紹介する。現任校には情報科の教員が複数名在籍し,日々連携しながら授業を行っている。今回の実践事例は,本校の情報科の教員が共同で構想した授業案を整理したものである。

2.題材名

情報社会に生きるわたしたち

「よいパスワードってどんなパスワード?」

3.題材の目標

・情報技術の進展が社会に果たす役割と社会や⼈間に与える影響を考えさせる。

・情報社会の安全とそれを支える情報技術の活用を理解し,情報社会の安全性を高めるために個人が果たす役割と責任を考えさせる。

4.本時の流れ

【第1回】情報社会の未来について考えてみよう!

学習目標 |

|---|

情報技術の進展が社会に果たす役割と社会や⼈間に与える影響を考える。 |

期待される学習成果 |

・情報技術が社会を支える重要な要素になっていることを理解する。 |

時間 |

学習内容・学習活動 |

|---|---|

導入 |

・「情報科」と聞いて,どのような教科か想像する。 |

展開1 |

・次の問いに対する自分の考えをまとめる。 |

展開2 |

・情報社会の未来像を描いた動画を視聴する。 |

まとめ |

「情報の科学」の授業を通して,できるようになりたいことは何か。意気込みを書く。 |

【第2回】よいパスワードってどんなパスワード?

学習目標 |

|---|

情報社会の安全とそれを支える情報技術の活用を理解し,情報社会の安全性を高めるために個人が果たす役割と責任を考える。 |

期待される学習成果 |

・パスワードの安全性と利便性のアンチノミー(二律背反)に関する視点を理解する。 |

時間 |

学習内容・学習活動 |

|---|---|

導入 |

・パスワードの必要性を理解する。 |

展開1 |

・パスワードを推測する体験を通して,よく使われていそうなパスワードの例を考える。 |

展開2 |

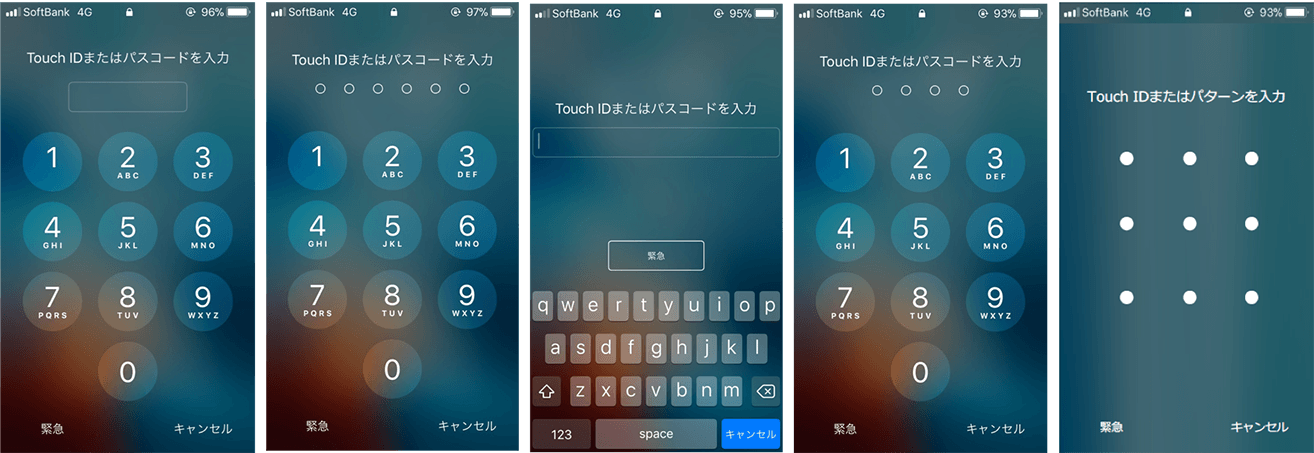

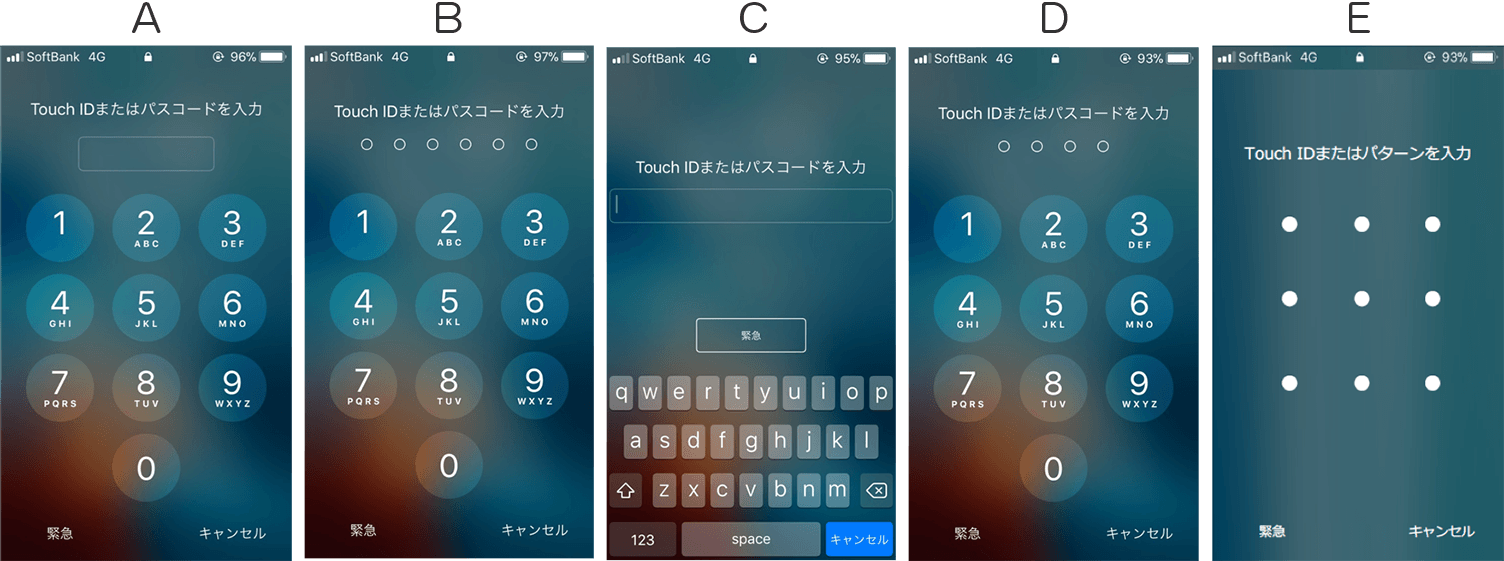

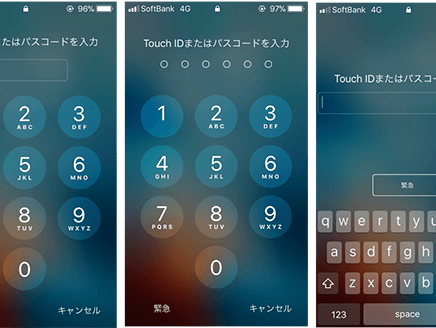

・スマホのロック画面に関して,次の問いを考える。

(a)安全だと思う順番に並べよう。また,一番高いものと低いものの理由を書きましょう。

・安全と安心,危険と不安は必ずしも一致しないことを理解する。

|

まとめ |

学んだことを踏まえて「よいパスワードとはどのようなパスワードか」を考える。 |

5.授業をふり返って

今回報告した事例は,「情報の科学」の第1回と第2回の実践を整理したものである。授業では,生徒が科目の内容に興味を持ち,今後の学習に意欲を持って取り組めるように,生徒が日常生活で獲得した知識を授業の出発点として,多面的な視点で物事を捉え,実験と考察を通して自分なりの考えを整理する活動を行った。

第1回の授業の中で生徒は,情報社会の未来について考えた。生徒からは実用化が予想される技術について,利便性だけでなく危険性や課題についても真剣に考えている印象を受けた。また,複数の技術を組み合わせて新たな活用方法を検討する問いに対して,多視点から物事を捉えるように意識していた。生徒は想像力に加え創造力を発揮し情報社会の未来について理解を深めることができたと思われる。

第2回の授業では,よいパスワードとはどのようなものかを考えた。生徒は架空の人物が設定したパスワードを推測する実験を通して,設定されがちなパスワードの特徴を予想したり,実験の結果から推測されにくいパスワードの条件を考えたりしていた。また,いくつかのスマートフォンのロック画面を比較し,安全性と利便性を両立するパスワードを考える活動を行った。ロック画面を比較して設定できるパスワードの特徴を想像したり,運用面でのメリットとデメリットを考慮したりしながら,自分なりに考えをまとめていた。生徒は授業での実験と考察から,パスワードに関する理解をより深めることができたと思われる。

6.まとめ

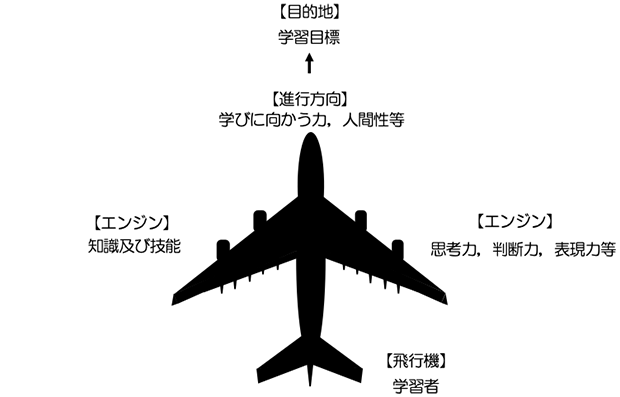

新学期から一年間の科目全体の学習指導内容を計画する上で,授業を構想しやすくするために,飛行機を学習者と見立てた。飛行機の進行方向を「学びに向かう力,人間性等」として,両翼のジェットエンジンを「知識及び技能」と「思考力,判断力,表現力等」とするモデルを考えた。

両エンジンは,学習目標となる目的地まで進むために必要な推進力と捉えることができる。エンジンが片方だけでは,飛行機が目的地まで十分に進むことは難しい。しかし両エンジンをうまく運用できるようになれば,目的地をさらに超えて飛んでいくことができるかもしれない。つまり学習者が「知識及び技能」と「思考力,判断力,表現力等」を適切に習得することができれば,実生活の中で出会う様々な課題の解決においても,授業で得た学びを活かすことができるだろう。そのため授業者は,学習者が「知識及び技能」と「思考力,判断力,表現力等」をさらに発揮できる様な学習目標を設定したり,題材を構想したりする必要がある。

また進行方向である「学びに向かう力,人間性等」が目的地に向いていなければ,たとえエンジンを掛けても,目的地に到着することは難しい。つまり「学びに向かう力,人間性等」は「知識及び技能」と「思考力,判断力,表現力等」と同様に,学習目標を達成したり,授業での学びを実生活で活かしたりする上で重要な要素である。そのため授業者は,学習者が「取り組みたい!」「解決したい!」と思うような題材や問いをつくることが大切である。魅力的な目標であれば,ゴールまでの道中が険しくとも辿り着こうとする意識を持つことができるだろう。いっぽうで,最初は「学びに向かう力,人間性等」が学習目標に向いていなくても,「知識及び技能」と「思考力,判断力,表現力等」が使いこなせるようになるにつれて,学習者が自立的に「学びに向かう力,人間性等」を目的地に向けることができるという面も考えられる。最終的に,学習者自身が目標を定め,主体的に学習を進めることができる力を身に付けられるとよい。

飛行機が目的地を目指す上で特に重要な場面は,離陸と着陸であると思われる。ここでは離陸を「学習者が自由に考えたり理解したりする準備ができた状態」と捉えて,着陸を先述した目的地である「学習目標」に到達することとして考えたい。飛行機が離陸すれば,あとは進行方向に従って自由に飛び回ることができるだろう。しかし離陸後,飛行機は必ずしもまっすぐ目的地に向かうとは限らない。場合によっては,寄り道をしたり,元の道を戻ったり,迷ったりと進路は変わるかもしれない。重要なことは,飛行機が自分の進路を適宜確認しつつ,目的地を見失わないように進路をとることである。そのため授業者は,学習者が自由に考えたり理解したりすることのできる環境を整えた上で,学習者それぞれに応じた助言や支援をすることが必要である。

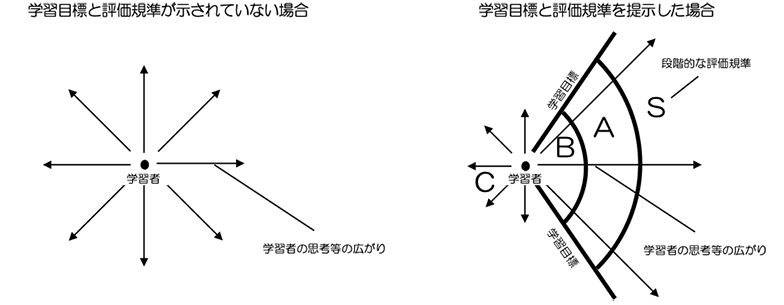

円滑に学習を進めるための手法として,学習目標と評価規準の提示による学習活動の明確化が挙げられる。特に「思考力,判断力,表現力等」を発揮する発問の場合,下図のように,学習者の思考や行動は一点に向かうのではなく,様々な方向に広がっていくと考えられる。そのため学習目標を提示し主体的な思考や行動が発揮されるべき方向性を示すことで,学習者が確実に学習目標を達成できるように支援することができるだろう。また,学習目標に対する段階的な評価規準も示すことで,学習者の意欲の向上や,活動の明確化につながると考えられる。

今後も「生徒が自分で学び,考えるための足がかりをつくる」ことを学習指導の基本方針とし,生徒が授業での学びと自分の人生や社会とのつながりを感じられるように,丁寧に授業を実践していきたい。そして,生徒が学習したことを活用して自らの能力を引き出し,実生活の中で出会う様々な課題の解決に活かすことのできる学力の育成を目指していきたい。

【解説】

「よいパスワードってどんなパスワード?」より

(a)安全だと思う順番に並べよう。また,一番高いものと低いものの理由を書きましょう。 |

問(a)(b)(c)は,生徒によって結論に違いが出てくる。そのため,仲間と議論する場面を取り入れることで「安全性とは何か」「利便性とは何か」「持続可能とは何か」についてより理解を深めることができると考えられる。

・問(a)について

上図のようにスマホのロック画面を左からA・B・C・D・Eとする。例えばパスワードの組み合わせ数が多いほど(推測することが難しいため)安全性が高いと考えた場合,パスワードの組み合わせ数がAでは数字のみが使われていることはわかるが推測は困難,Bでは100万通り,Cでは英数字記号が使われていることがわかるが推測は困難,Dは1万通り,Eでは4桁~9桁で約39万通りを理由に,安全順をC・A・B・E・Dと並べることができそうである。生徒によっては,実生活でEを使う際は単純なパターンを用いる傾向があることを理由にEはDよりも安全性が低いと考えたり,Aでは3桁以下のパスワードも設定できることを理由にAはDやEよりも安全性が低いと考えたりする場合もある。

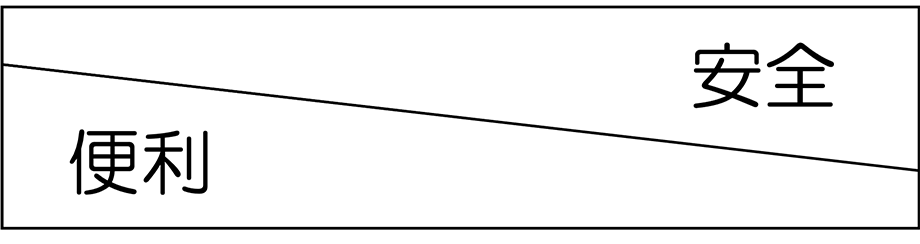

・問(b)について

例えばパスワードの組み合わせ数が少ないほど(パスワードを記憶したり打ち込むのが楽なため)利便性が高いと考えた場合では,便利順にD・E・B・A・Cと並べることができそうである。生徒は利便性が高いものとしてDやEを挙げ,利便性が低いものとしてAやCを挙げる場合が多いようである。生徒によっては,BやDと比較してA・C・Eは自由にパスワードの桁数を設定できることを理由に,利便性が高いと考える場合もある。

・問(c)について

例えば安全順をC・A・B・E・Dと並べ,便利順をD・E・B・A・Cと並べた場合,Bが安全と便利それぞれ中間にあるため,Bが安全と便利を兼ね備えたものであると考えることができそうである。生徒は安全と便利を兼ね備えたものとしてA,B,C,Eを挙げる場合が多く,Dを挙げる生徒は少ないようである。安全性と便利性のどちらを優先するのかによって結論が変わってくる。