中学校 美術

中学校 美術

1.題材名

「命を守るハザードマップ」(第2学年/7時間)

2.題材設定とねらい

東日本大震災から10年目となる節目の年に、「いわての復興教育」副読本『いきる・かかわる・そなえる』を基にして自分たちの住む地域の安全を考察し、防災のピクトグラムを制作することで、美術の力を生かした街づくりを行う。なお、デザイン制作には、アプリ『SketchBook(スケッチブック)』(Autodesk社)を使用する。自らデザインした作品をプレゼンテーションで発信することで、地域の安全・防災への意識を高める教育を展開したい。

3.準備(材料・用具)

※使用アプリ『SketchBook(スケッチブック)』(Autodesk社)

無料の描画アプリ。写真を取り込みその上から作業できるため、アイデアスケッチからデザイン制作に移りやすい。

4.評価規準

知 形や色彩などの性質及びそれらが感情にもたらす効果、住んでいる地域、造形的な特徴などを基に、全体のイメージで捉えることを理解している。

技 材料や用具の特性を生かし、意図に応じて表現方法を追求して、制作の順序などを総合的に考えながら、見通しをもって創造的に表している。

発 自分たちの住む地域の安全のために、伝える相手や用いる場所などのイメージから主題を生み出し、形や色彩などが感情にもたらす効果や、分かりやすさと美しさなどとの調和、統一感などを総合的に考え、表現の構想を練っている。

鑑 目的や機能との調和のとれた洗練された美しさなどを感じ取り、作者の心情や表現の意図と創造的な工夫などについて考えるなどして、美意識を高め、見方や感じ方を深めている。

態表 美術の創造活動の喜びを味わい主体的に主題を生み出し、ピクトグラムの統一感などを総合的に考え構想を練り、意図に応じて創意工夫し見通しをもって表す表現活動に取り組もうとしている。

態鑑 美術の創造活動の喜びを味わい、主体的に、目的や機能との調和のとれた洗練された美しさなどを感じ取り、作者の心情や表現の意図、創造的な工夫などについて考えるなどして、鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

5.本題材の指導にあたって

岩手県は、2011年の東日本大震災で大きな被害を受けた。常に防災や災害に目を向けていく大切さを感じてもらいたい、発信してもらいたいと考え、本題材を設定した。“あの大震災”を風化させないことにもつながると考えている。デザインの伝達では、第1学年は対象を身の回りの人たちに設定しているが、第2・3学年では対象を広げて、社会一般の方々(国籍や年齢などにかかわらず様々な人)の立場に立ち、受け手の感じる印象を考えながら、「何のために」、「どのような方法で」「誰に伝えるか」を考えた制作を行っていきたい。

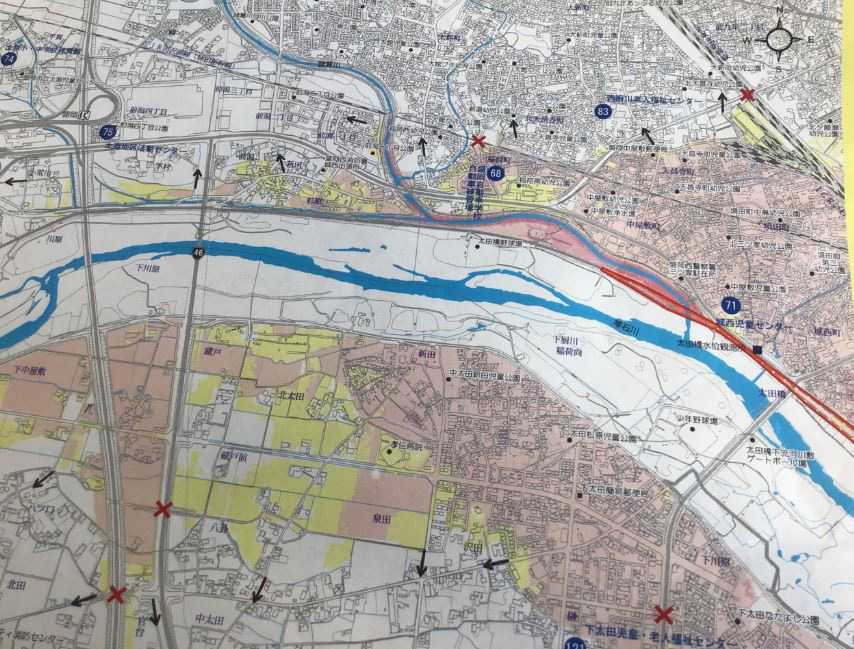

私たちの住む盛岡市は、過去に台風などによる川の増水で度々被害を受けてきた地域である。過去の盛岡市内の災害情報を調べる中で、命を守ることへの重要性を感じ取った生徒から「自分の住む場所が実は5mの浸水想定区域ということを知らなかった」という意見が出てきた。まず、現在のハザードマップの情報を確認して足りない情報は何かを考えさせ、そこから美術の力を生かした取り組みとして、ピクトグラムの制作によりハザードマップや自分たちの住む町の情報を分かりやすく整理していきたいと考えた。

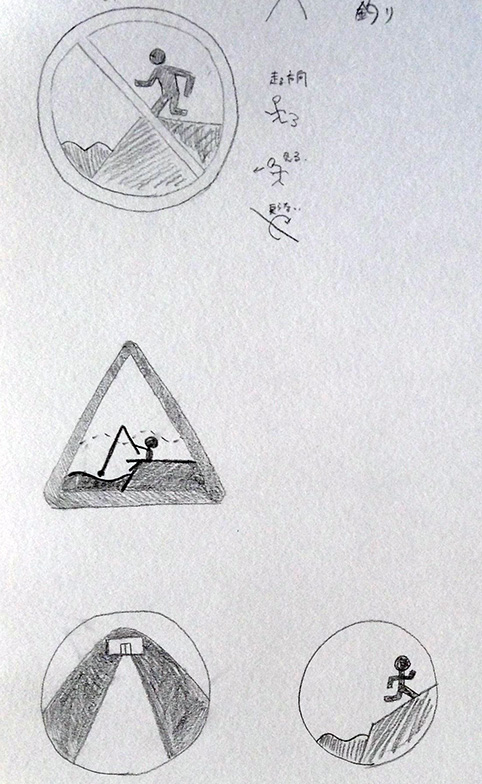

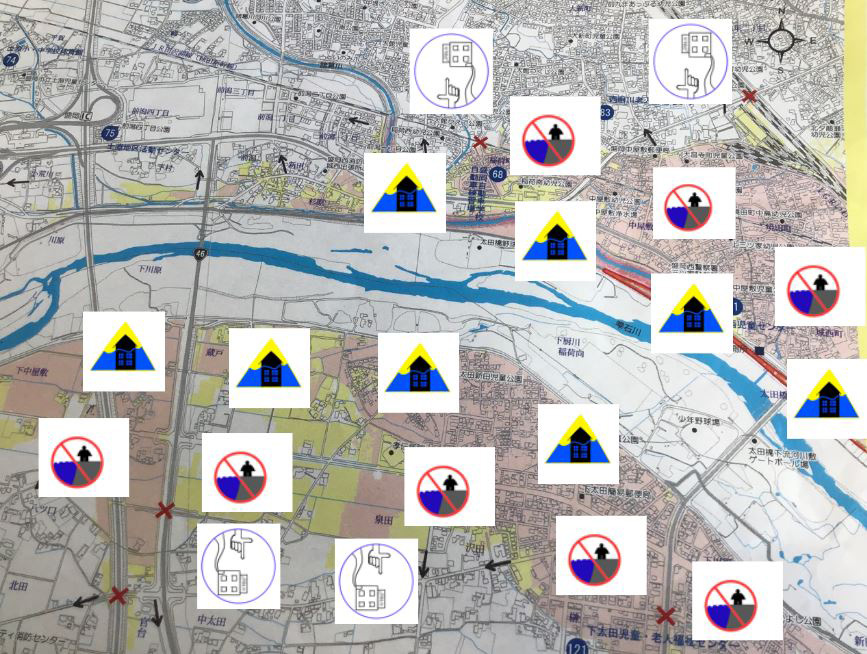

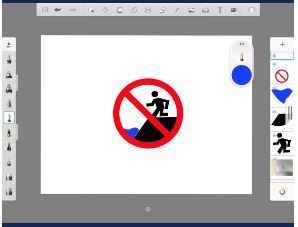

「赤い円に斜線」は禁止、「黒枠のある黄の三角」は注意、「青い円」は指示(秀学社『美術資料』p.67「日本工業規格(JIS)のピクトグラム」)といったことからマークのルールや原則を学習し、デザインや配色計画などを行い、形や色彩で分かりやすく情報を直感的に伝えるためにはどのようにしたら良いかを考察させる。

生徒作品。「日本工業規格(JIS)」の原則に基づいて制作している。

生徒作品。「日本工業規格(JIS)」の原則に基づいて制作している。

左)災害が起きたら家に戻らない。浸水区域に戻らない。〈禁止〉

中央)ここは浸水区域である。家の高さまで水が来る可能性がある。〈注意〉

右)川が増水したときは、低いところから高いところへ移る。〈指示〉

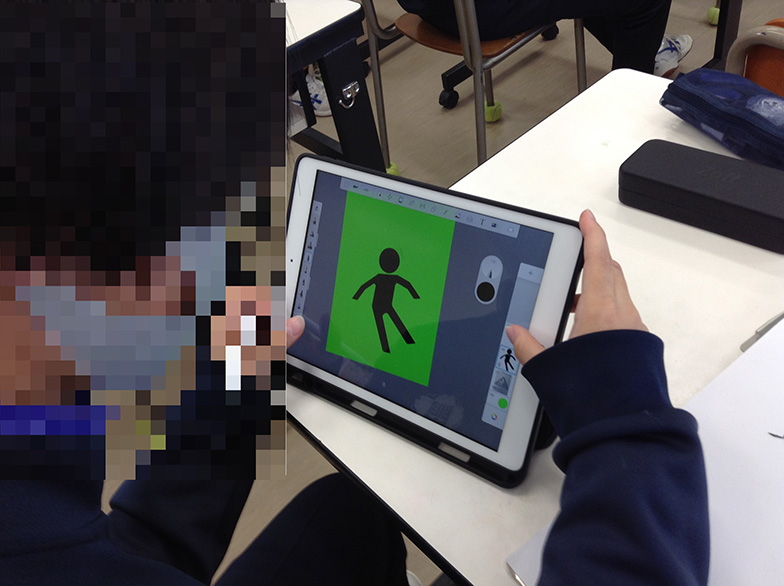

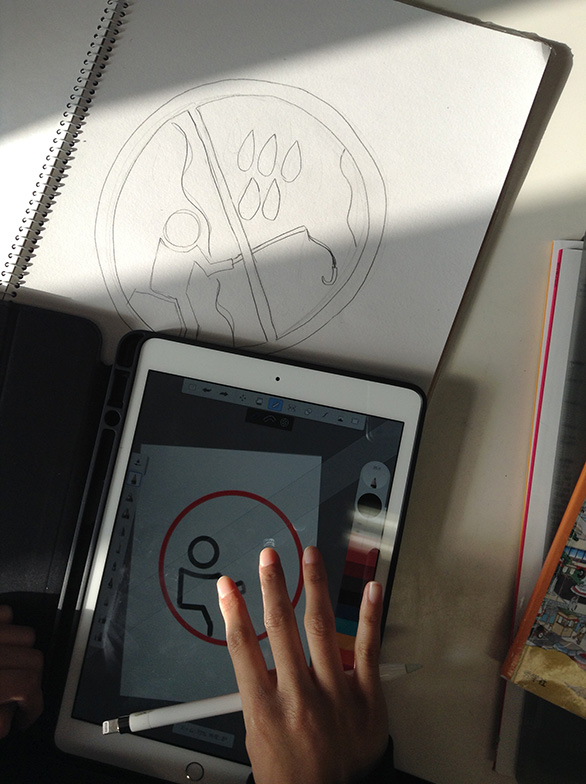

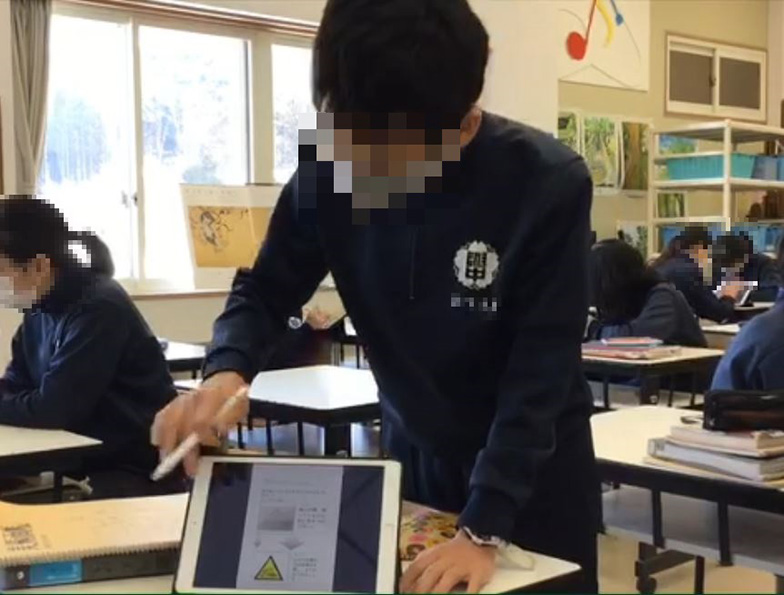

ピクトグラムの制作ではICTを活用した。器用でなくても思い通りにデザインを進めることができること、作業をレイヤーごとに区分けできるため制作の見通しが立てやすいこと、様々な配色を試したり、やり直したりするのも容易であること、作業の中で自然に単純化が進むことなど、デザイン分野では大きな利点がある。

最後に、ハザードマップ上に完成したピクトグラムを載せて「命を守るハザードマップ」を制作し自分の伝えたい情報を整理する。また、Google「ストリートビュー」や現地の写真の上にも載せることで、標識としての適切な活用の仕方も考える。完成したハザードマップは、校内に掲示すれば、活動を通して知ることができた危険をより多くの人に周知する手立てとなり得る。

6.題材の指導計画

時 |

学習活動の流れ |

◆:指導上の留意点 ◎:評価方法 |

|---|---|---|

1 |

||

・「JIS」のピクトグラムの原則を基にしながら、視覚的に分かりやすい作品にはどのような特徴(形・構成要素・色彩など)があるかを考察する。 |

◆視覚的に分かりやすい作品の形や、色彩の特徴から受ける印象を捉えるよう促す。 |

|

2 |

・アイデアスケッチを描く。禁止、注意、指示それぞれの違いが分かるよう分類する。 |

◆禁止マーク、注意マーク、指示マークに分類しながら相手にとって伝わりやすいデザインはどのようなものであるかを確認するようにする。 |

3~5 |

・描画アプリ『SketchBook』にアイデアスケッチを取り込み、デザイン制作に移る。主題を定め、アプリ内機能を使用して直線や曲線を描く中で単純化や省略を行いながら、デザインをまとめていく。塗りつぶし機能で彩色をしてピクトグラムを完成させる。 |

◆主題が相手に伝わるデザインであるかを常に意識するように促す。 |

6 |

||

・自分の制作意図や主題についてプレゼンテーションを行う。 |

◆プレゼンテーションでは、声の大きさに気を付けるように指導する。分かりやすい発表内容となっているかに注目するよう促す。 |

|

7 |

・作品の相互鑑賞を行う。 |

◆盛岡市と他地域(例えば沿岸地域)との、人口や地理的条件、想定される災害などの違いに着目するように促す。 |

7.本時の学習(3~5時間/全7時間)

自分たちの住む地域の命を守るという視点をもった制作活動であることを確認させる。タブレットを使用して、他者に伝わりやすいピクトグラムの制作を行う。主題を意識し、視覚的に伝達するためのデザインとしてより多くの人に伝わるよう単純化や省略などを行い、意図をもって丁寧に色塗りをし、ピクトグラムを完成させる。

主な学習活動・内容 |

◇:指導の工夫や教師の支援 |

|---|---|

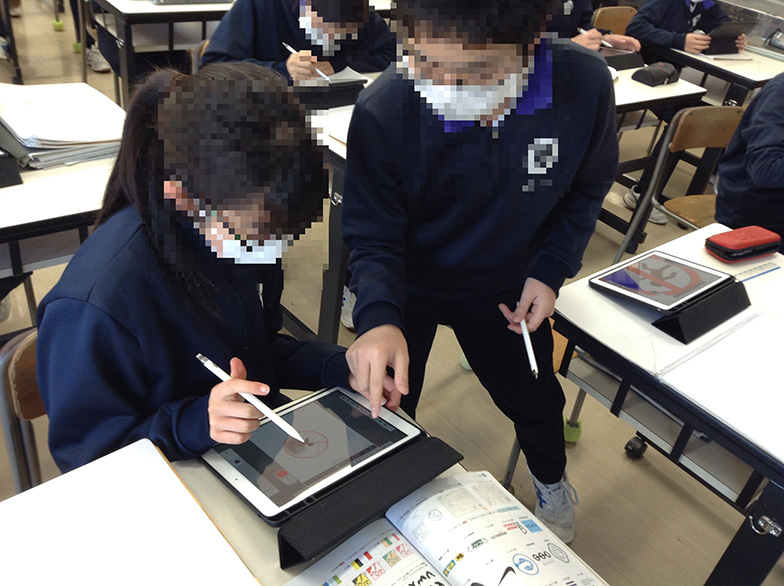

・タブレット端末の準備を行い、グループごとにアイデアスケッチの鑑賞を行う。どのようなデザインが視覚的な効果があるか、意味が理解できるかなどの話し合いを行う。 |

◇アイデアスケッチの鑑賞の際には、どの場面で使用されるものか、情報が伝わりやすくするには、どのようにしたら良いかを考えるよう促す。 |

・アイデアスケッチを写真で撮り、アプリ『SketchBook』に取り入れた上からピクトグラムの制作を行う。 |

◇写真は、角度の調整やトリミングなど、制作しやすいかたちに整えるよう伝える。

◆国籍や年齢にかかわらず、誰に対しても伝わりやすいピクトグラムとなっているか確認する。 |

・まとめとして自分が制作した作品を考察し、友達の意見などを参考にしながら次の時間へとつなげていく。 |

◇友達の考えも取り入れ、次の時間の見通しをもってもらう。 |