小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

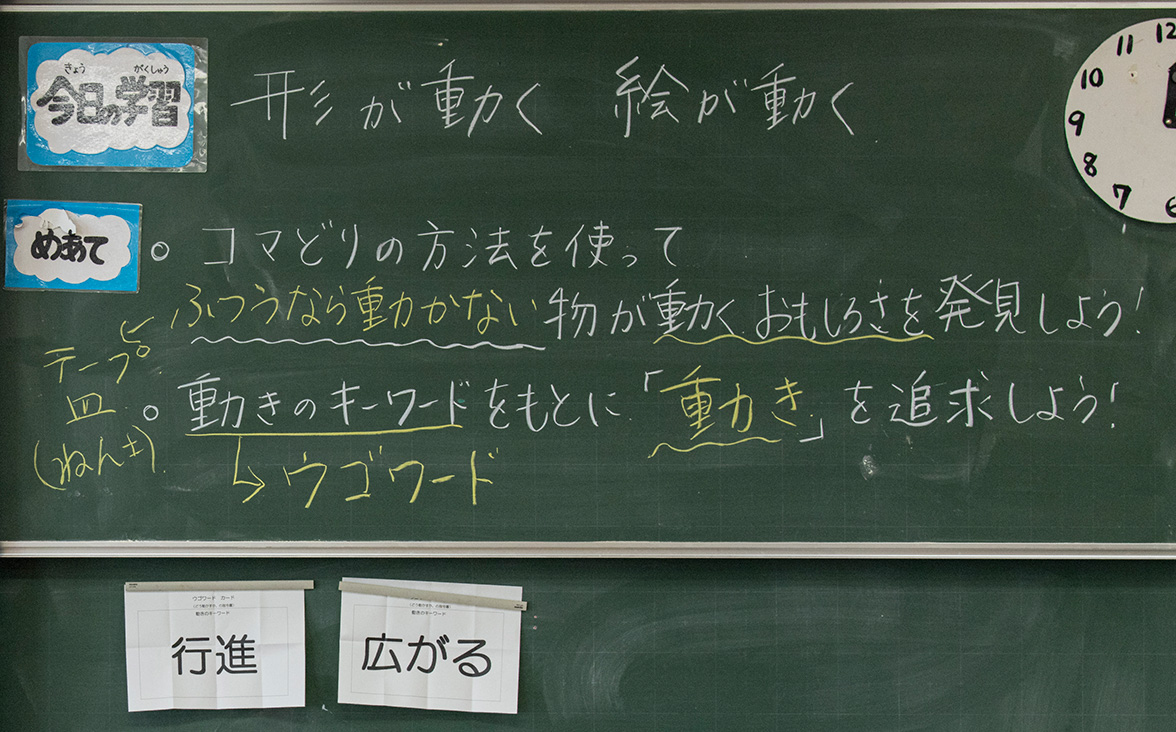

「形が動く 絵が動く」

工作に表す

2.目標

コマどりアニメーションの仕組みを使って、表し方を工夫する中で、普通なら動かないものが動く面白さを発見したり、動きのキーワード(ウゴワード)をもとに「動き」を追求したりして、アニメーションをつくる。

- コマどりアニメーションの仕組みを使って、楽しい動きや変化をつくるときの感覚や行為を通して、動き、奥行き、バランスなどを理解する。

- 表現方法に応じてデジタルカメラやタブレットコンピュータを活用するとともに、前学年までの材料や用具についての経験や技能を総合的に生かしたり、表現に適した方法などを組み合わせたりするなどして、表したいことに合わせて表し方を工夫して表す。

- 動き、奥行き、バランスなどを基に、自分のイメージをもちながら、材料などを動かして感じたこと、想像したこと、見たことから、表したいことを見つけ、形や色、材料の特徴、構成の美しさなどの感じなどを考えながら、どのように主題を表すかについて考える。

- 動き、奥行き、バランスなどを基に、自分のイメージをもちながら、自分たちの作品の造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める。

- 主体的にコマどりアニメーションの仕組みを使って、楽しい動きや変化をつくる学習活動に取り組み、つくりだす喜びを味わうとともに、形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養う。

3.題材設定の理由

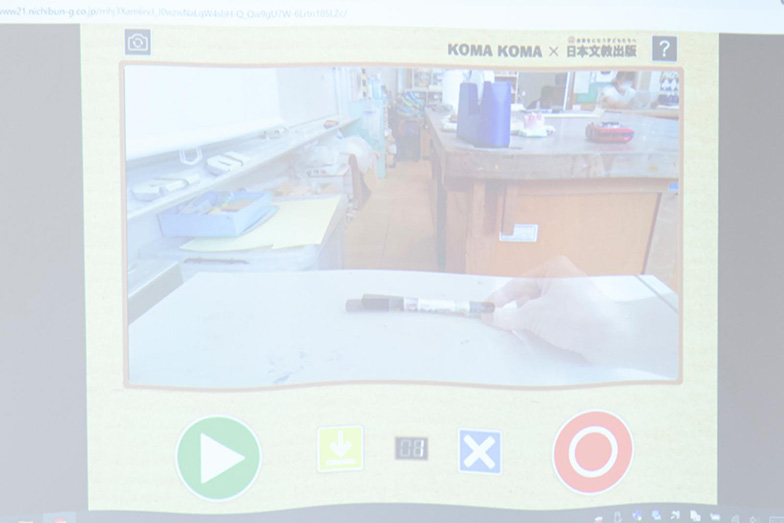

動画や写真を撮影したり編集したりすることが当たり前な社会に生活する子どもたちにとって、アニメーションをつくることはとてもワクワクする活動であると考えた。また、今回の活動では、動きを何度も確認したり友人と見合ったりできるよう、「KOMA KOMA×日文」 アプリを使って取り組んだ。

アプリを使って取り組んだ。

題材においては、「動き」を追求できるように、動きに関するキーワード「ウゴワード(回転・集合・行進・広がる)」を提示した。動かすものは「ありえないこと」を生み出す楽しさを感じられるように、「普通だったら動かない」身近なものとし、子どもたちの筆記用具や図工室にある材料・用具を使用した。消しゴムや鉛筆が命を吹き込まれたように動き出した瞬間、子どもたちの心が動くことを期待したい。

指導にあたっては、タブレットの基本操作に慣れるためにも、まず共通のウゴワードを提示し、必然的に「動き」に着目できるようにした。また、ウゴワードによって、互いの動かし方や撮影の仕方の工夫を見つけやすくし、友人のよさを取り入れながら表し方を自分なりに工夫できるようにした。

情報モラルの指導においては、実体がない動画作品の取り扱いについて、絵や立体の作品と同じように大切にしなければならないということを丁寧に確認した。子どもたちにとって身近なものであり、簡単に操作ができるからこそ、軽いものと捉えず、作品の尊さをしっかりと感じ取ってほしい。

4.準備物

5.指導計画(全5時間)

- アニメーションの仕組みを知り、活動の見通しをもつ。

動きのキーワード(ウゴワード)「回転・集合・行進・広がる」をもとに、身近なものを使って表す。(2時間) - 動きや変化を確かめながら、表したいことを考え、形や色、配置、動かし方などを工夫して表す。

ウゴワードを自分で考えてつくる。(2時間) - 作品を鑑賞し、作品のよさや面白さについて伝え合う。(1時間)

6.資質・能力を育成するための指導の手立て

- 子どもたちが何度も試しながら表し方を工夫できるように、アニメーションをつくるときの撮影の方法や再生・保存の仕方を導入で簡潔に説明する。

- どのような動きに見えるか、確かめながらつくるように声かけをする。

- 表したいことに合わせて材料を選べるように、図工室にある身近なものを自由に使えるようにする。

- アニメーションをつくるときの撮影の方法に慣れることができるように、共通の動きのキーワード「ウゴワード」をはじめに提示する。

- 「動き」に着目し、面白い動きを生み出したり、同じキーワードからいろいろな表し方が考えられることに気づいたりできるように、共通の動きのキーワード「ウゴワード」をはじめに提示する。

- 子どもたちの活動の中で見つけた、カメラの位置、撮影の場所、動かし方、対象物などの工夫を共有し、より発想が広がるようにする。

- 共有フォルダに保存し、いつでも互いの作品を見合い、友人の作品のよさを理解しながら、共感・賞賛し合えるようにする。

- 作品を鑑賞する際に、「どんな動きが面白かったか」「どんな表現がよかったか」など、動きのよさや造形的なよさに着目できるよう声かけをする。

- 動きや変化について友人と話し合いながら活動することを促す。

- 友人の作品を見ることで、いろいろな表現方法があることに気づけるようにする。

7.指導のポイント

「お話づくりではなく、みんなには動きの面白さをとにかく追求してほしいんだよ。だから動きのキーワード、名付けてウゴワードをみんなに紹介するね」と始まった今回の題材。あらかじめ動きが生まれやすい言葉「回転」「行進」「集合」「広がる」を用意し、くじのように引き当て提示した。

動きに着目した「ウゴワード」は、響きもキャッチーで子どもたちの心をつかみ、活動の方向を明確にした。アニメーションづくりは、ストーリーをつくりこむ面白さもあるが、ストーリーに固執してしまうと動きに変化が出づらく、折角のコマどりアニメーションの面白さを最大限に感じることが難しいと考えた。

活動していくと、子どもたちの中からこんなウゴワードはどうかな?とアイディアが生まれてきた。はじめのウゴワードで生まれた多様な動きを生かしたり、新たな動きを発見したりしながら、自分なりに考えたウゴワードでつくることで、活動がどんどん発展していくことを目指した。

「普通だったら動かない」ものを対象物にすることで、それが命を吹き込まれたように動き出す「ありえない」ことへの驚きが子どもの心を大きく動かすことを期待した。その心の動きが、何度も試しながらつくったり、友人の作品のよさを積極的に取り込んだりする意欲につながると考えた。

ICTを活用するうえで外せないことが、情報モラル教育である。つくる楽しさだけでなく、機器の正しい使い方や、データの扱い方は自分や友人を守ることになることをしっかりと伝える必要がある。情報にあふれた時代だからこそ、子どもたちには正しい知識を身に着けてほしい。

8.授業の様子

最初にくじ引きして取り出したウゴワードは「行進」。全員が「行進」をテーマにアニメーションづくりに取り組んだ。一次の中盤で二つ目のウゴワード「広がる」を提示し、「行進」をさらに追求してもよいし、「広がる」で新しくつくってもよいことを伝えた。

教師の作例として、「普通だったら動かない」ペンが動いているアニメーション作品を見せた。また、同様にペンを使って、撮影の方法などを演示した。

背景用に、プラスチック段ボールで作ったパーテーションを用意した。用意したパーテーションを使う児童は多かったが、色画用紙で背景をつくる児童、カメラの位置を低くしたり、真上から撮影しようとしたりする児童もいた。

撮影画面を見ながらもののずらし方を考えたり、何度も再生して動きを確認したりしながら、児童は製作に取り組んでいた。

9.作品

実践で使用したコマ撮りアニメーション制作アプリ「KOMA KOMA×日文」や、そのほかのアニメーション作品については、こちらのWebサイトでご確認ください。

https://www21.nichibun-g.co.jp/komakoma/?utm_source=cs045