中学校 道徳

中学校 道徳

1 はじめに

2019年度より教科化された特別の教科道徳。新学習指導要領の改訂後、教育現場では多様で効果的な道徳教育の指導方法を目指した改善が求められ、生徒たちが個々の良さを伸ばしながら成長を促すことができる授業の実践を行ってきている。教育基本法に定められた教育の根本精神に基づき、「主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う」ことを目的とした授業展開、1単位時間の授業の中での即時的な評価は、心身の成長の著しい中学生にとって大変意義深いものである。

しかし、中学1年から3年間で習熟する生徒の能力は、当然個々によって程度は異なり、道徳的価値の理解についても例外ではない。また、各学級において、様々な特性をもつ生徒が多数在籍することを考えると、指導方法や発問、生徒への声掛けも一様に凝り固まったものであると、生徒の授業参画の意識や自我関与の気持ちが薄れ理解は進まないことが考えられる。

本実践は、自分の意志を明確に示すことで授業へ参加すること、そこを入口にして、道徳的価値の理解を深められるような授業展開を工夫した一例・提案である。多面的・多角的な視点から考えるためにも、生徒は他者の意見から学ぶことが必要であり、学級全員が意欲的に学ぶことができるよう配慮することが望ましい。

2 本実践の重点項目

道徳科の授業における自ら学び深める学習姿勢は、中学生として望ましい姿であり、道徳的価値の理解を進めるには何より重要な要素であると考える。道徳科の授業に限ったことではないが、それが授業の終末に顕著に表れる教科である。よって、以下に示す①~③に重点を置き、授業展開を考える。

①自分の意志を的確に伝えることができる語彙力の向上(思いを言葉で伝える場面設定)

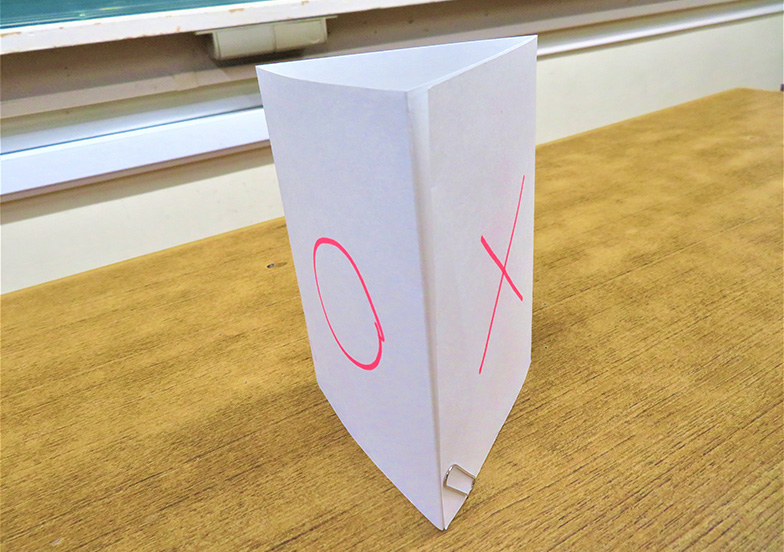

②簡易的・瞬発的に意志表示できるツールの工夫(ICTを含めた様々なツールの活用)

③他者に認められる、受け入れられる学習環境の整備(少人数での話合い活動)

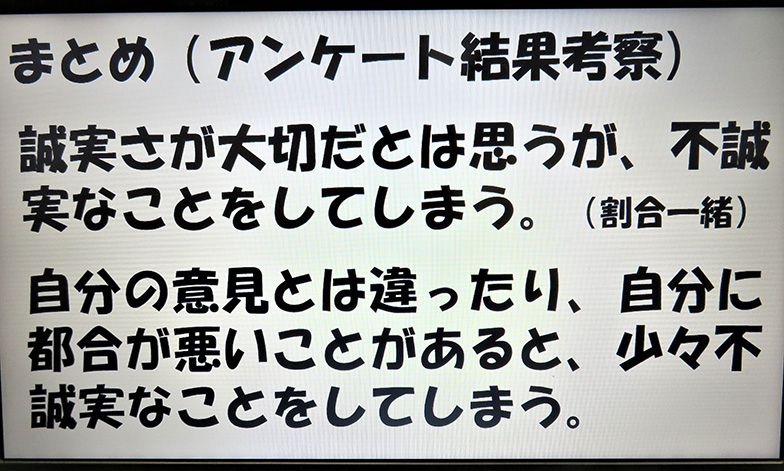

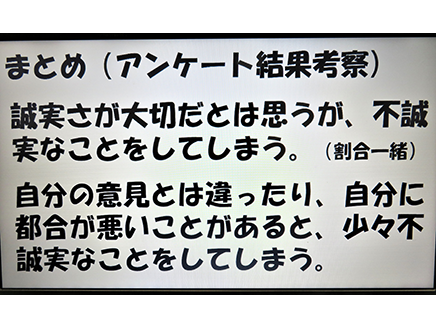

また、②・③に関連して、(1)誠実さについての事前アンケート、(2)簡易意志表示カード、(3)少人数での話合い活動を授業展開の中で取り入れ、自分から主体的に内容にかかわるための手立てや工夫を行うこととする。

3 教材について

将棋や囲碁は、対局者の一方が自分の負けを宣言することで終局となり、対局者双方の自主性・自律性が不可欠なゲームである。この教材は、ネット将棋で負けを認められず、不誠実な行動をしてしまう主人公「僕」が、友人の言葉を聞いて、誠実に自らの行動に責任をもって行動するとはどういうことかを考え始めるという教材である。登場人物の言動をとおして、誠実の意味を考えさせたい。

4 実践例

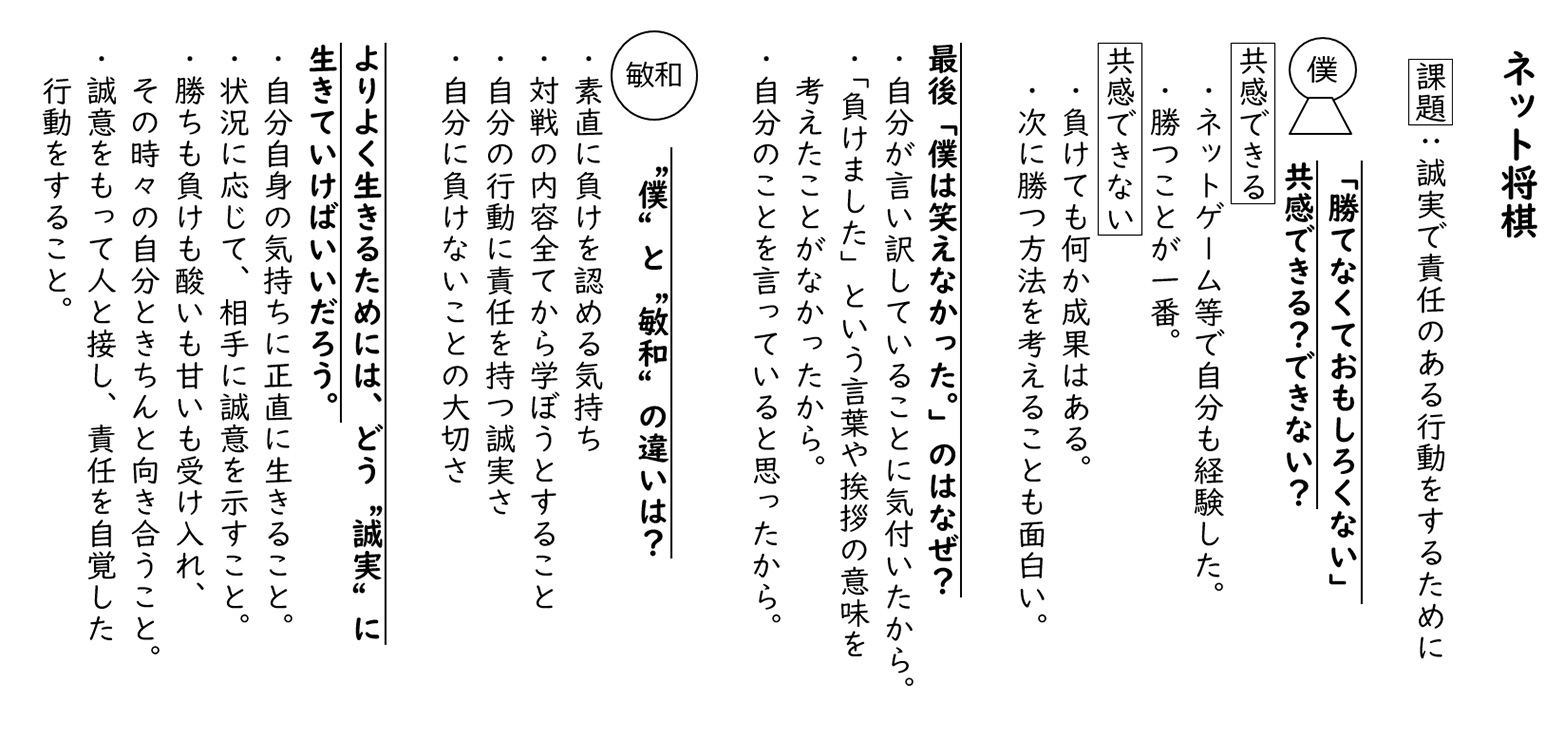

「ネット将棋」(中学道徳 あすを生きる2 日本文教出版)

誠実で責任ある言動【内容項目A-(1)自主、自律、自由と責任】

誠実に行動することの大切さを理解し、自主的に行動して、その結果に責任をもとうとする態度を育む。

学習活動(○主な発問 ・予想される生徒の反応) |

◇指導上の留意点 ☆評価 |

|

|---|---|---|

導 |

1 自分や他者の誠実さについての考えを知る。 2 本時の課題を提示する。 |

◇誠実さに関するアンケートを実施し、PowerPointでグラフ化したものを提示する。 |

展 |

3 教材を通読する。 4 “僕”の気持ちから考える。 教材に関する発問 |

◇様々な特性の生徒がいることを考慮し、読みの速度に配慮する。 |

○「技量が上の相手には、やはり勝つことができず、おもしろくない。」という“僕”の気持ちに共感できるか。 |

◇“簡易意志表示カード”を活用し、自分の意見を容易に示すことができるよう工夫し、深化を目指す。 |

|

○最後の場面で、「僕は笑えなかった。」のは、なぜだろう。 |

◇“僕”の心情を考えることで、次の課題に向かいやすいよう配慮する。 |

|

5 “僕”と敏和の違いから考える。 |

||

話合いにより深める発問(3~4人組の少人数) ○“僕”と“敏和”を比べたとき、2人の間にあるのはどのような気持ちや考えの違いだろう。 |

◇個人で意見を整理し、それに基づいて話合い活動をさせる。もし、机間指導中に話合いが滞っている班があれば、助言や切り返しの問いを投げかける。 |

|

6 “僕”の心情の変化を推し図り、そこで学んだことから考える。 自己内省させる発問 ○よりよく生きるためには、どう“誠実”に生きていけばいいだろう。 |

◇実際に「○○をする」という行動の面での考えでも良いということを伝え、その意図が分かるよう理由も書かせる。 |

|

終 |

7 本時の振り返り(感想)と自己評価をする。 |

◇なるべくまとまった時間をとり、本時の学びを個人の中でじっくりとまとめさせる。 |

6 まとめ

日頃の授業実践から、様々な生徒の特性に応じて、授業のスタイルや展開に多様性の必要性を感じている。教科化の背景にあるいじめ問題についても考えなければいけないことを考慮すると、やはり、世の中の大半の物事を自分事として捉え、他者と協働しながらよりよい選択をすることが望ましいと考える。そのためには、義務教育最後の3年間を主体的に道徳科の授業に取り組むことで得られるものを糧として、日常生活から学ぶ広い視点を養うこともまた重要である。本実践が、そのための一助となれば幸いである。