中学校 美術

中学校 美術

1.題材名

アマビヱとともに ~学校生活を楽しくしてくれる妖怪を考えよう~

2.目標

○実際の生物や日用品などから発想を広げたり想像したりしことを基に、形や色を工夫しながら、自分の願いや希望を込めた妖怪を想像して、明るい学校生活を夢見て楽しく表現する。

○想像から生まれた妖怪を鑑賞し、そこに込められた願いや希望を踏まえながら、表現の工夫を感じ取る。

3.準備(材料・用具)

4.評価規準

知 形やしぐさ、色彩、質感などが感情にもたらす効果や、造形的な特徴などを基に、想像した妖怪に託した願いや希望を全体のイメージで捉えることを理解している。

技 粘土や絵の具の生かし方などを身に付け、意図に応じて工夫して表している。

発 身近な事物から感じ取った形や色彩の特徴や美しさ、想像したことなどを基に主題を生み出し、全体と部分との関係などを考え、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練っている。

鑑 造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と工夫などについて考えるなどして、見方や感じ方を広げている。

態表 美術の創造活動の喜びを味わい楽しく表したい主題などを基に構想を練ったり、意図に応じて工夫して表したりする表現の学習活動に取り組もうとしている。

態鑑 美術の創造活動の喜びを味わい楽しく造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と工夫などについて考えるなどの見方や感じ方を広げる鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

5.本題材の指導にあたって

隣国で猛威を振るう未知のウィルスが豪華客船で広がったと聞いても、それはまだ遠い場所での出来事に過ぎなかった。しかし2020年3月、全国の学校が一斉に休校するという事態になり、新型コロナウィルスの脅威は身近な恐怖になった。4月に入学した新1年生は小学校の最後の一ヶ月を失っただけでなく、中学校生活のスタート2ヶ月を体験出来なかった。3ヶ月に及ぶ休校から分散登校を経て漸く学校が動き出した頃にはもう、夏休みが目前に迫っていた。初めての部活動、期末テスト、慣れない中学校生活を慌ただしく過ごす新1年生は、言葉にならない疲労が溜まったに違いない。学校生活になじめなかったり不安を抱えたりしている生徒が少なくなく、落ち着きに欠ける面が見られた。再スタートとなる2学期、楽しく取り組める題材を設定したいと考えた。

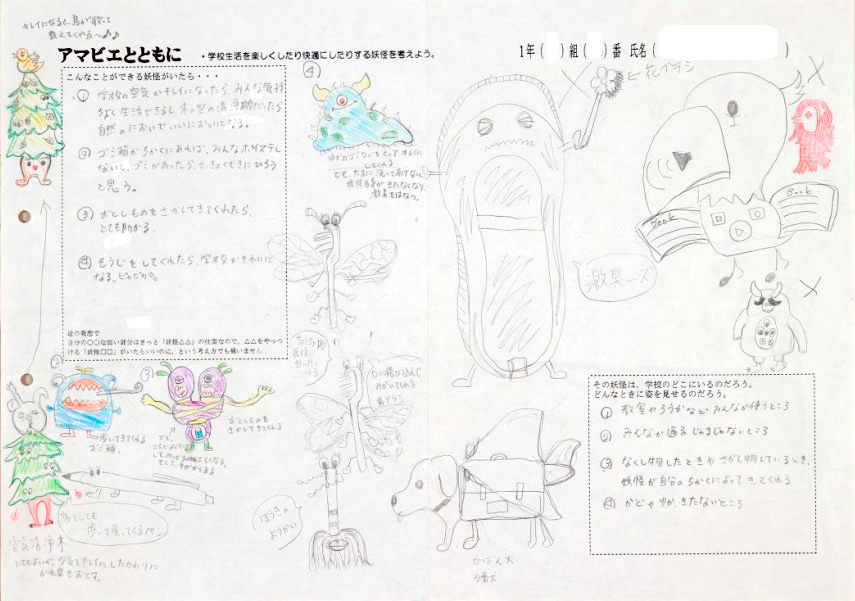

ウィルスによる感染症が広がる世間では、妖怪「アマビヱ」が脚光を浴びていた。かつて疫病の流行を予言し、自身の姿を描かせることで厄災を鎮めたと言われる妖怪である。休校中の自宅学習で2年生にフロッタージュによる小品制作を課したところ、一人の生徒がアマビヱを描いてきた。その作品はカラーコピーして「疫病退散」の文字とともに「お札」にして学校のあちらこちらに掲示した。夏休みには妖怪が登場するドラマも放送され、生徒たちの中でのアマビヱの認知度も高くなっていた。そこで「アマビヱとともに、自分たちの学校生活を楽しくしてくれるような妖怪を考えよう」と生徒たちに呼びかけて、この題材をスタートさせることにした。「いたら楽しい妖怪」というよりは「自分の不安なことや苦手なことを解決してくれる妖怪」などを考えさせた。自分の不安や困りごとを、自分で頑張って解決するのではなく、妖怪に何とかしてもらおうということで、どこか肩の力が抜けた雰囲気で授業は始まった。

造形のアイデアに困る生徒には、日用品や動植物の形を組み合わせることなどをアドバイスすることで、発想の手がかりをつかめるように促した。

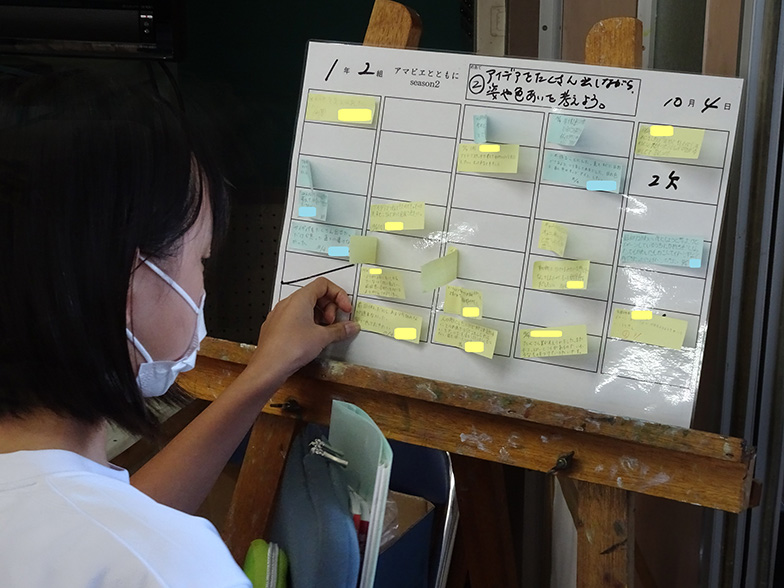

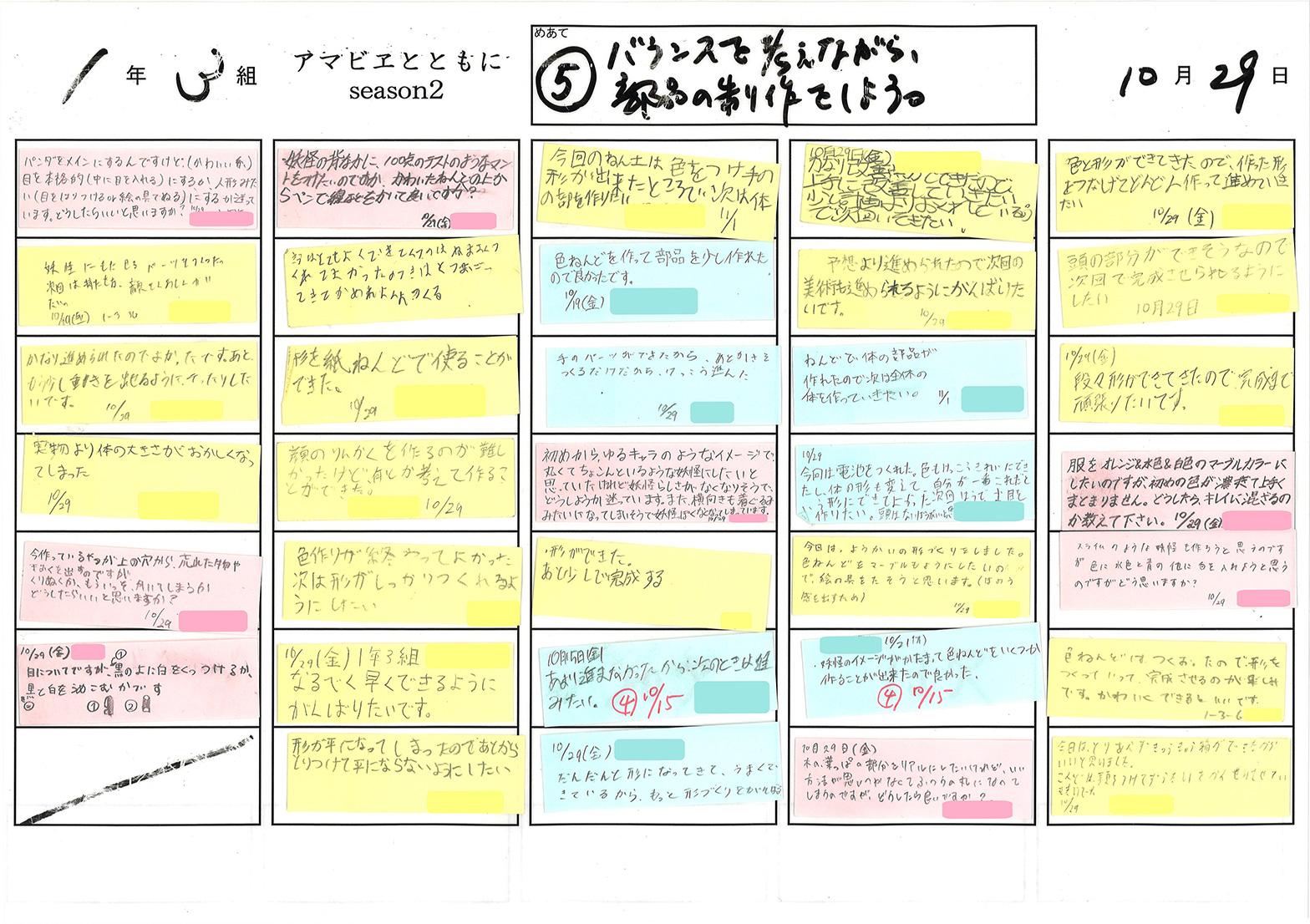

本校の美術の時間では、コロナ禍以前から、付箋紙を用いて授業の振り返りをしている。生徒達は毎時間、活動の振り返りを付箋紙に書いて座席表に貼っていく。指導者は全員の付箋紙が貼られた座席表をスキャナーで読み込み、次時の指導に活用している。授業の振り返りには3色の付箋紙を使用している。活動に「自信がある」「満足している」生徒は青の付箋紙、「普通」「まあ大丈夫」の生徒が黄、「困っている」「質問がある」生徒がピンクの付箋紙に書く。ピンクの付箋紙に書かれた質問は、指導者が個別に対応することもあるし、授業の導入で紹介し、生徒達から解決策を提案してもらうこともある。

6.題材の指導計画

時 |

学習活動の流れ |

指導上の留意点 ◎評価の方法 |

|---|---|---|

事 |

○中学校に入学して困ったことや悩みなどを出し合う。 |

|

・自分だけでなく、誰もが困りごとをもっていることに気づき、妖怪を生み出そうとする。 |

・困りごとや悩みを持つのは当たり前で、それを自分の力ではなく妖怪の力で何とかしようという活動に、楽しく入っていけるようにする。 |

|

1 |

○学校生活を楽しくしてくれるような妖怪を考える。 |

|

・どんな困りごとを解決してほしいか、どんなことを一緒にしてほしいかなど、創作する妖怪に託したい願いや思いを書き出す。 |

・簡単な困りごとからやや深刻なものまで、まずは思いつくままに書き出させる。 |

|

・図鑑などの資料をもとに、アイデアスケッチしていく。 |

・妖怪の姿だけでなく、しぐさや色彩のもたらす効果についても考えさせる。 |

|

○お互いのアイデアスケッチを鑑賞し、感想やアドバイスを伝え合う。

|

・作品を作り始める前にアドバイスを伝え合うことで、制作意欲を高めさせたい。 |

|

4 |

○軽量粘土で妖怪を制作する。 |

|

・アイデアスケッチに示した色彩計画をもとに、着色方法を考える。 |

・軽量粘土に水彩絵具を練り込んで色粘土をつくることで、形を作り上げてから筆で着彩するよりもきれいな仕上がりとなる。 |

|

・アイデアスケッチをもとに、妖怪の制作をする。 |

・表したいイメージを確認させながら形をつくらせる。 |

|

・作品の設置方法を考え、完成させる。 |

・作品自体で自立させるのか、土台に接着して立たせるのか、また、糸などで上から吊すのかなど、展示の方法を考えさせる。 |

|

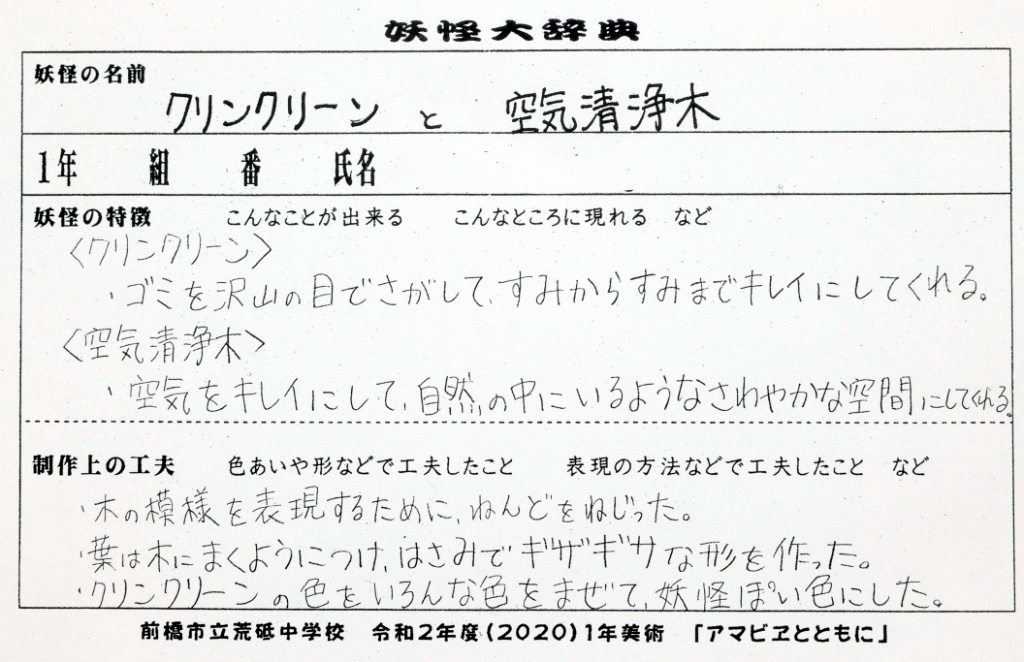

・妖怪に名前を付け、妖怪辞典(作品カード)を添える。 |

・アイデアスケッチの段階で名前を考えさせても良い。 |

|

9 |

○友達の作品を鑑賞する。 |

|

・グループに分かれ、妖怪に託した思いの説明を作者から聞いた後、作品としての良いところや工夫点を出し合う。 |

・仕上がった作品については改善点を出し合うのではなく、お互いの良さや工夫を認め合うようにしたい。 |

7.成果と課題

生徒達はこの題材に関心をもち、意欲が感じられた。妖怪達に託した願いは「忘れ物を取りに行ってくれる」「苦手な授業の時だけ時間を早く進めてくれる」など、都合の良いものが多かったが、軽い願いだからこそ楽しく取り組めたのかも知れない。妖怪の能力は完璧ではない場合が多く、例えば「忘れ物を取りに行ってくれるが、よく間違える」「嫌いな給食をプリン味に変えてくれるが、好きな物までプリンにしてしまう」といったウィットに富んだものが見られた。また、「人前で話すのが苦手な自分の代わりに意見を言ってくれる」など、自分を見つめて何とかしたいという願いが感じられるものなどもあった。

「アマビヱとともに」は2020年限定の題材のつもりでいた。新型コロナウィルスに苛まされた2020年のみで封印するはずだった。しかし2021年になってもこのウィルスの脅威は勢いを増している。毎日の検温、前を向いて黙食の給食、部活動中も外せないマスク。縮小や中止の続く学校行事。中学生の我慢の日々は続いている。かつての日常は戻っていない。そこで、2021年も1年生の2学期に妖怪の制作を取り上げることにした。題材名は「アマビヱとともに ~シーズン2 終わりなき戦い~」。2022年度はコロナの脅威から解き放たれることを願い、3部作の最終年として「アマビヱとともに ~シーズン3 新たなる旅立ち~」を設定する予定だ。

2020年は恒例の市の作品展が中止になった。妖怪達が作品展の観覧者をほっこりさせるだろうと密かに期待していたのだが、出番を失ってしまった。そのことを知り合いの寺院に話したところ、年末年始に数点を境内に飾ってくださることになり、「冬のお寺に妖怪」という奇妙な展示が実現した。初詣の参拝者や相談事のために訪れた人々の目を楽しませた。作者生徒のご家族が、仏像に一礼をしながら本堂に入っていく姿は微笑ましくもあった。また、小学校6年生が中学校入学の準備を始める頃、本校の制服や体育着を扱う洋品店が、ショーウィンドウに展示させてくださった。作品展の中止が、思いがけないところでの展示を生み出し、中学生の生み出した妖怪達が笑顔を届けることになった。この2つの試みはそれぞれ、地元新聞で紹介され、記事を読んだ人がまた訪れるという効果を生んだ。

閉塞感の漂う学校で少しでも楽しい気持ちになれるように、という考えからスタートした題材は、学校という枠をはみ出して、地元の人に楽しい気持ちを届けることになった。シーズン2もまた、校外での展示をお願いしようと考えている。

一方で、楽しい気持ちというところに重きを置きすぎたきらいはある。例えば顔の表現では目を作り込まずペンで描いただけになっていたり、正面性が強すぎて立体としての表現が乏しくなっていたり、造形技術の指導が弱かったと考えている。また、題材の目標設定などを考えると、中1ではなく、中2で取り組ませた方が扱いやすいようにも思う。

本市では2020年3月にタブレット端末が生徒一人一人に貸与された。学校生活を楽しくしてくれる妖怪、というそもそもの設定を考えると、制作した妖怪を作品展に展示するのではなく、その妖怪が現れそうな場所で写真を撮って、その写真を鑑賞するという終末が良いようにも感じている。タブレット端末が配布されて後、相互評価の付箋紙については、アドバイスを書いた生徒が相手の生徒に渡す前にその付箋紙を撮影し、授業支援ソフトの提出ボックスに送付しておくようにさせている。このことにより、以前に比べて、指導者が生徒の視点を把握しやすくなったように感じている。シーズン2、シーズン3を展開する中で、ICTの有効活用も模索していきたい。