中学校 美術

中学校 美術

1.題材名

「じっくり見ると見えてくる ~そっくり葉っぱ~」(第1学年/6時間)

2.題材設定の理由

本校は福岡市の博多湾に浮かぶ能古島にある小中一貫校である。校舎は豊かな自然に囲まれており、教室から見える「能古島から見た福岡の風景」は新鮮で格別であった。このことを生徒に言うと「いやぁ、僕らは毎日見ているので…」と返答があった。そのとき、本校生徒は自然が豊かな環境に囲まれ過ごしているが、本当に自然の良さや美しさ感じているのかと疑問に思った。そこで改めて自然の良さや美しさを再認識するとともに、ものを「よく見て感じる」という原点に立ち返ってほしいと考え、本題材を設定した。

3.準備(材料・用具)

4.学びの目標

葉っぱの形や色彩、風合いなどを捉え、革素材の特性を生かし、意図に応じて染めの効果や筆や布たんぽなどの道具の使い方を工夫して表すことができるようにする。

心惹かれた葉っぱの形や色彩から感じとった自然の造形的な美しさ、そのものがもつ風合い、生命感、時間の経過などといった多様な印象やイメージから、主題を生み出し試行錯誤を通してよりよいものへ造形物と構想を練ることができるようにする。

形や色彩、風合いなど心惹かれたところを葉っぱから感じとり、その特徴を捉えて心豊かに表現することに関心をもち、意欲的に取り組む態度を養う。

5.評価規準

知・技 形や色彩を理解し、染料の特性を理解し、使い方や活かし方を身に付け意図に応じて表している。

発 葉っぱを見つめ感じとった形や色彩、風合いの良さや美しさ、生命感などを基に主題を生み出し、構想を練っている。

鑑 葉っぱの造形的な良さや美しさを捉え、そのものがもつ風合いや生命感や時間の経過などといった多様な印象やイメージを感じとっている。

態表 形や色彩、風合いなどを自然物から感じとり、その特徴を捉えて心豊かに表現することに関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

態鑑 作品の良さや美しさや作者の工夫について考えるなどして見方や感じ方を広げている。

6.指導のポイント

本題材は、形として残したいお気に入りの葉っぱを選び、その色や形から自然の美しさを感じとるとともに、多様な印象やイメージを捉え、新たなよさや美しさなどを発想し、試行錯誤を通してよりよいものへ造形物として表現する活動である。初めて出会うであろう革素材や専用の工具、染料といった道具の使用を通して新鮮な気持ちで対象物を「よく見て感じとる」ことができる題材である。

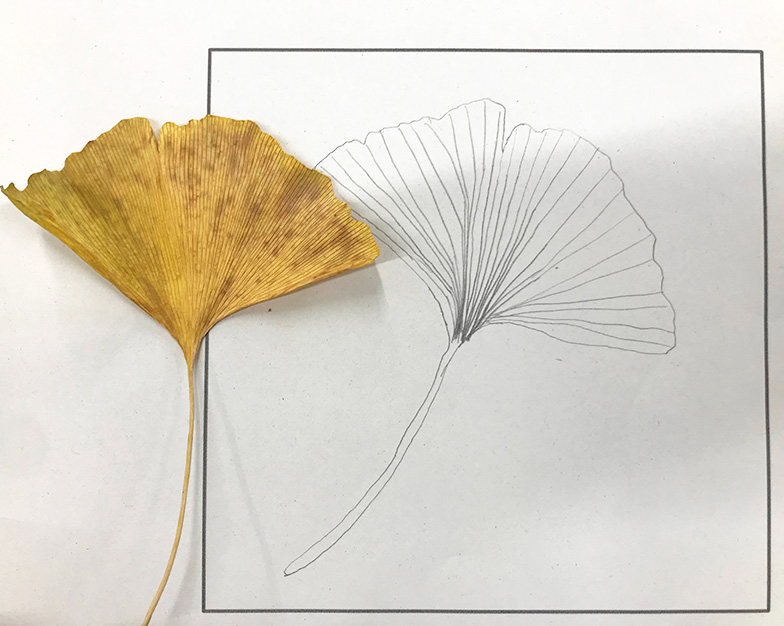

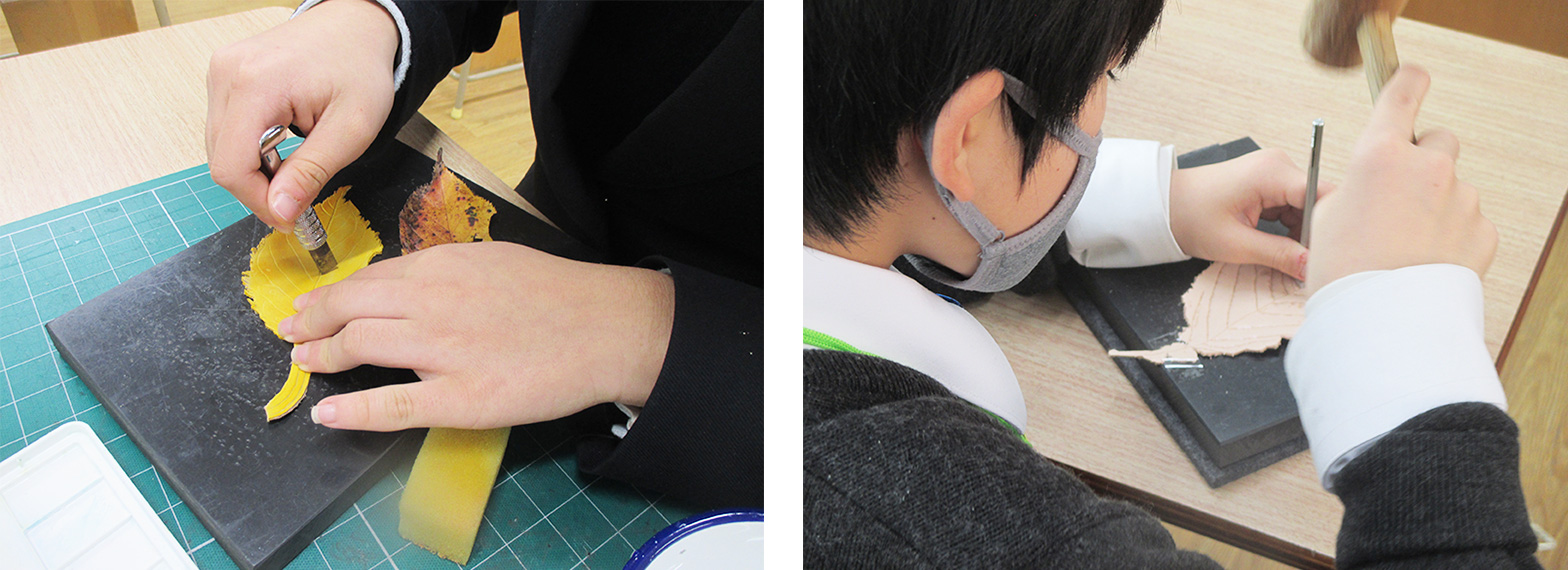

指導に当たっては、初めに今回使用する革素材が、食用の牛の皮が使われており、命の素材であるとともに私たちの生活にも深く結びついていることを学習する。次に革素材の特性や歴史、制作で使う道具について学んだ後に、準備した葉っぱをスケッチする。その際に葉っぱそのもののらしさを捉えられるように、形や全体のバランス、葉脈の方向など部分と全体のバランスに着目させたい。染色の際には下地の色の上から別の色を重ねる方法を教師が示すことで、自分の葉っぱならばどのように行うか生徒に考えさせる。並行して、革の端切れを活用し、葉脈の線の太さや深さを表現するためにスーベルカッターの力加減の練習をさせたり、重色の表現を試させたりして、自分が感じた表現したいイメージへと近づくヒントを掴ませる。最後に仕上げ材を塗布して、葉っぱのうねりの感じを表現させる。

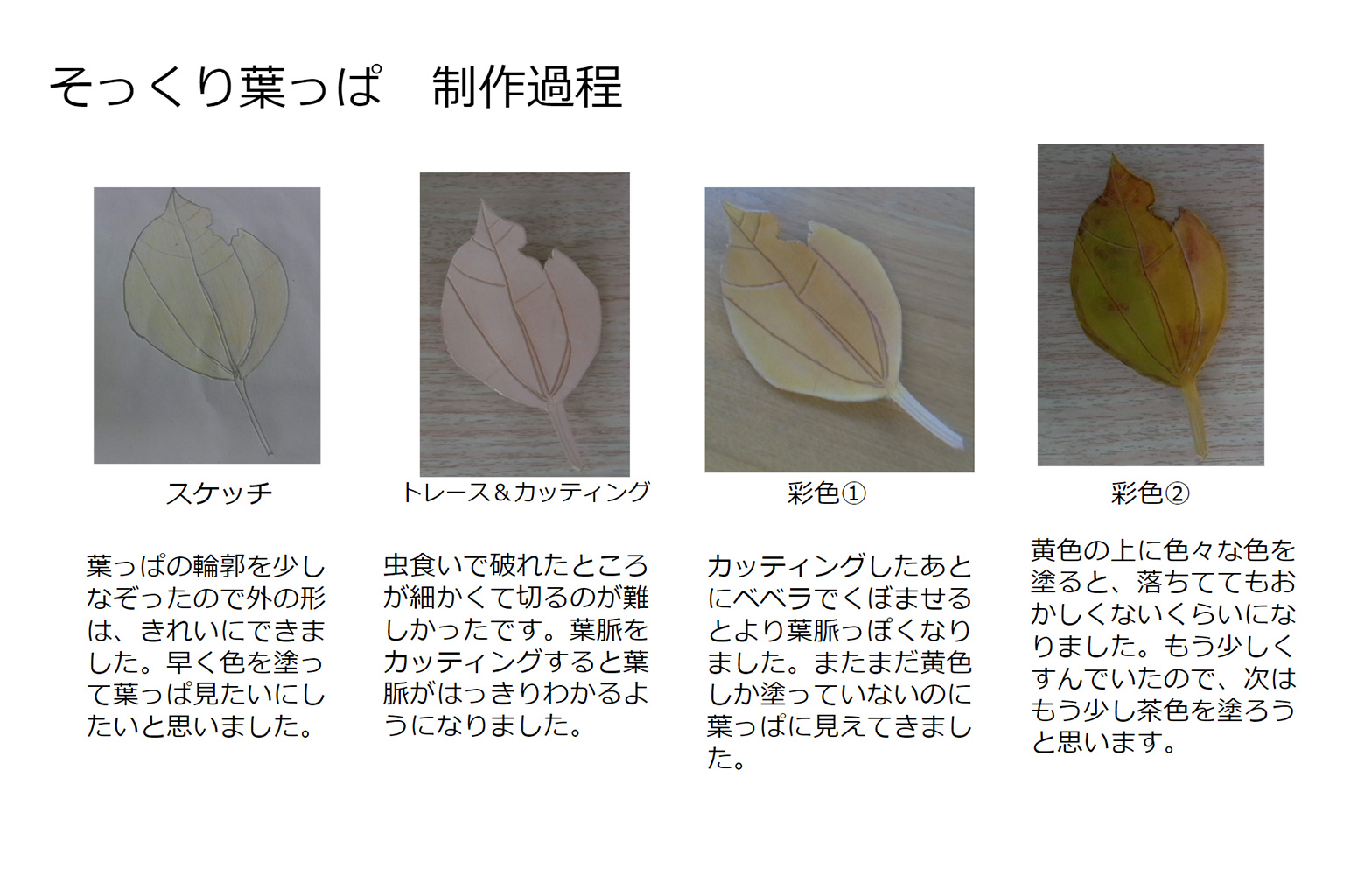

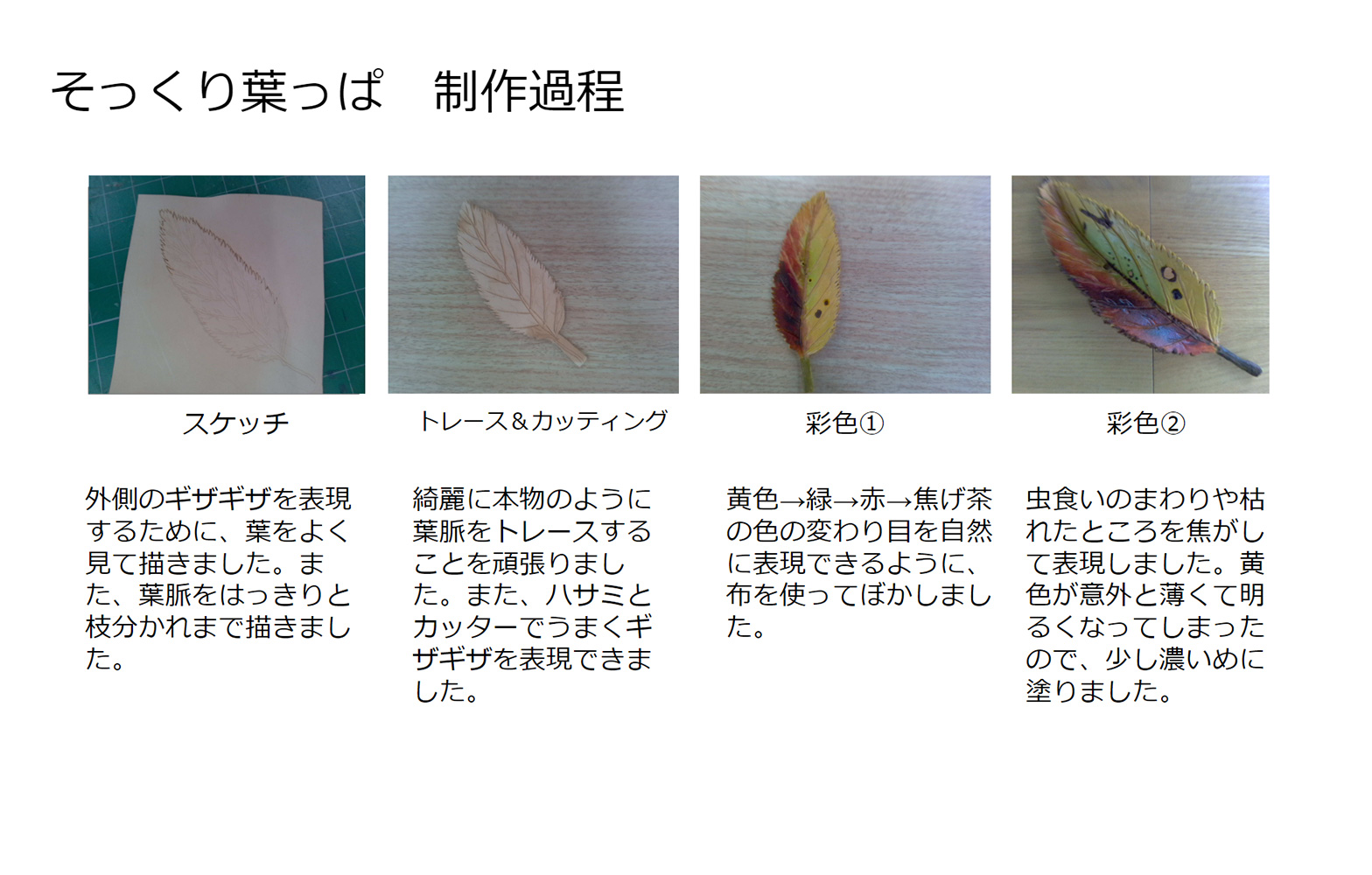

本題材の要所でChromebookのスライド機能を使った振り返りを行うことで、できたことや工夫したこと、次回行うことの見通しをもたせていく。

この活動でできたことや感じたこと、意図に応じた自分なりの工夫を記述し、次にやろうと思っていることを言語化して振り返ることで、次の制作に向けて見通しをもてるようにしている。

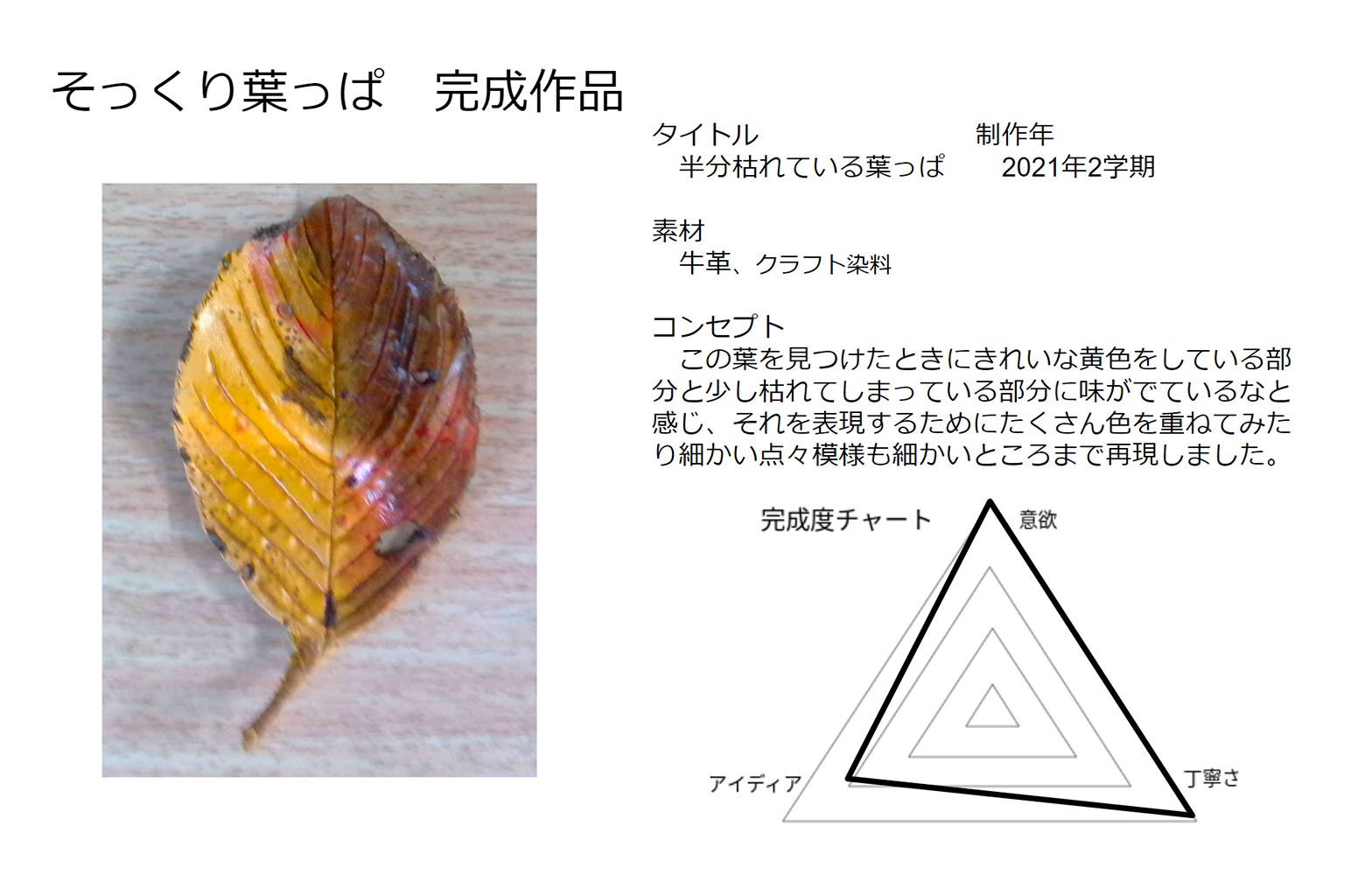

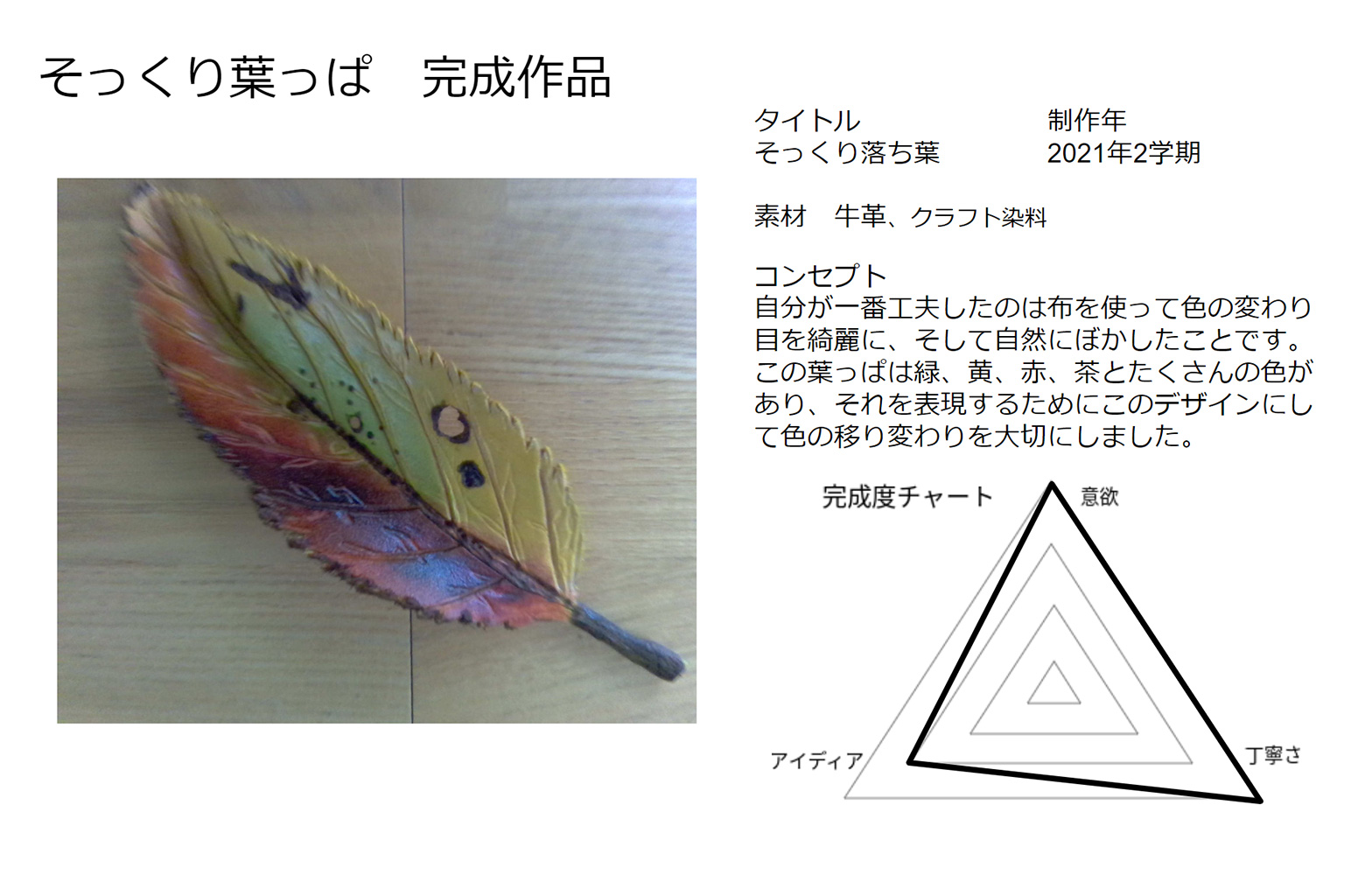

完成した作品と、全体の活動を通した振り返りを行うことで、主題を表すための工夫や大切にした点を明確にする。Chromebookを活用したデジタルポートフォリオとしてまとめることで、今後の作品制作での振り返りとして活用させていきたい。

7.題材の指導計画

時 |

学習活動の流れ |

◆:指導上の留意点 ◎:評価方法 |

|---|---|---|

事前 |

○作品として残したいお気に入りの葉っぱを探しておくように連絡する。 |

◆選ぶ際に形や色彩、その葉っぱがもつ風合いや雰囲気など心惹かれたところを考えさせる。 |

1 |

○革素材の性質や道具の使い方について学ぶ。 |

◆牛革について実際に見たり触れたりし、学ぶことで命の素材であることを実感させ、大切に扱う意識をもたせる。 |

2 |

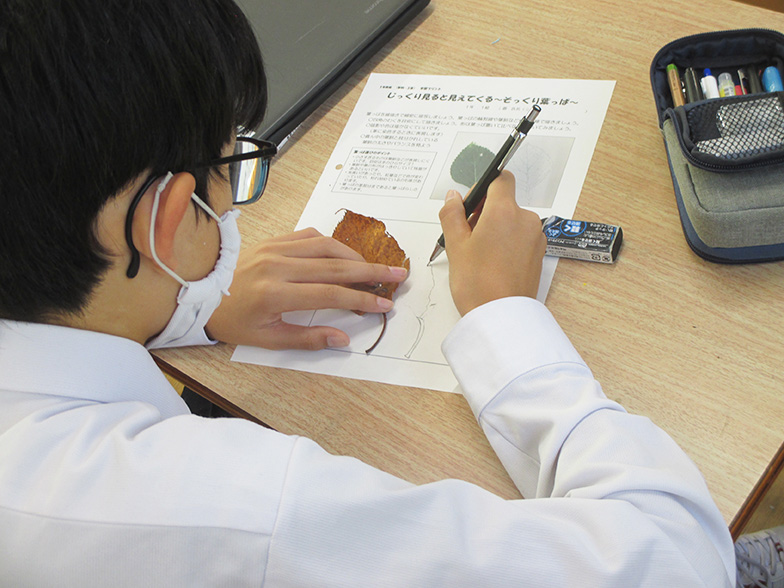

○葉っぱのスケッチを行い、革に転写する。 |

◆葉っぱをスケッチするとともに、なぜこの葉っぱを選んだのか、どこに心惹かれたのかなどを考えさせ、言語化させる。 |

○葉っぱの葉脈やテクスチャを表現する。 |

◆教師が示範を行い、革の端切れを利用し、セーベルカッターやべベラでの打刻の練習をさせる。 |

|

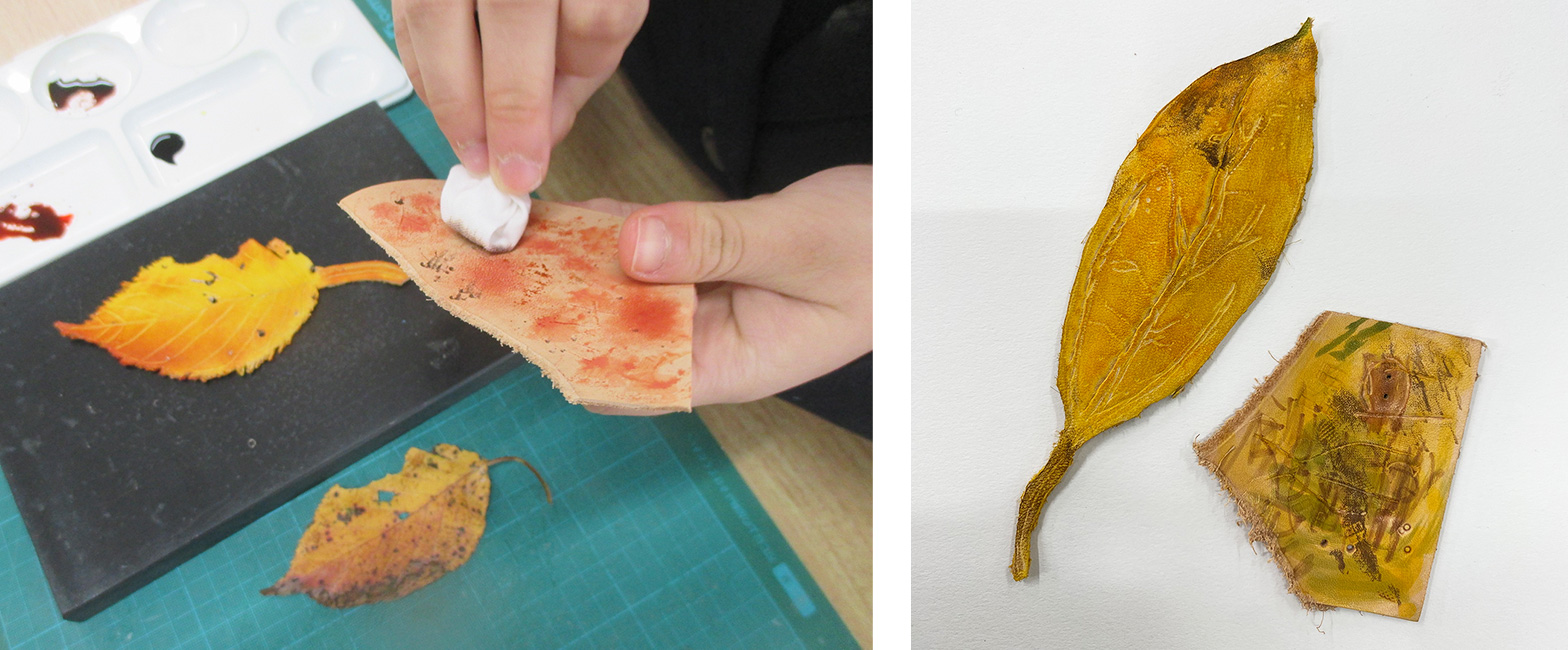

○色の変化に着目し染料で染める。 |

◆革の端切れを利用し、彩色の際に色を重ねる順番や濃淡など練習や試行錯誤をさせる。 |

|

○仕上げ材を使って、任意の形に成形する。 |

◆葉っぱの形を思い起こさせ、作品をねじったり折ったりすることで表現させる。必要に応じてクリップを使い、型をつけさせる。 ◎ 知技【作品】 |

|

6 |

○友達の作品を鑑賞する。 |

◎ 鑑【ポートフォリオ】 |

8.授業を終えて

①授業者の願い

これまでただ漠然と見ていた自然の形や色彩の美しさに対して、さらに意識して見ることで生命感や時間の経過など、これまで気付かなかったことに気付いたり、見る視点が変わったり、物事を深く考えたりするようになる。それは様々なものの本質に迫ることにつながることであると考える。この授業を通して、自分の身の周りのことや生活に置き換え、自身を見つめ、人との関わりやこれから起こりうる様々な事象などの捉え方に対して、より意識して考えてほしいと期待する。

②成果と課題

「革」という素材やそれを加工する専用の道具を扱うことは、子どもたちにとっては初めてである。多くの子ども達がそれらの道具を使った制作活動を通して、葉っぱの形や葉脈の線、紅葉で変化する色などをよく見て、改めて自然のよさや美しさを感じ取ることができたと考える。出来上がった作品は校内に展示している。本校は小中一貫校であるため中学生がつくった美術作品を小学生が見る機会があり、早く中学校の授業を受けたいと楽しみにしている。校内での展示はもちろんのこと、地域の公民館など校外での展示も積極的に行い、より広く発信を行っていきたい。

一方で、制作の際に十分な試行錯誤を経ずに一度の重色で満足してしまった生徒もいる。染色の途中で他の生徒と交流し、他の良さや自己の工夫の余地に気付かせる時間を十分にとることが必要だったように思う。また、終末に可能であれば落ち葉のたまっているところや水たまりの水面など、その葉っぱに合う周囲のシチュエーションを考えさせて写真を撮ることで、さらに自然の良さや美しさについて深く考えさせ、ポートフォリオにまとめることも考えられる。今後もさらによりよい展開を模索していきたい。