高等学校 美術/工芸

高等学校 美術/工芸

※本実践は平成30年度版学習指導要領「第4節 美術Ⅰの2.目標」に基づく実践である。

美術の幅広い創造活動を通して,造形的な見方・考え方を働かせ,美的体験を重ね, 生活や社会の中の美術や美術文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)対象や事象を捉える造形的な視点について理解を深めるとともに,意図に応じて表現方法を創意工夫し,創造的に表すことができるようにする。

(2)造形的なよさや美しさ,表現の意図と創意工夫,美術の働きなどについて考え,主題を生成し創造的に発想し構想を練ったり,価値意識をもって美術や美術文化に 対する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。

(3)主体的に美術の幅広い創造活動に取り組み,生涯にわたり美術を愛好する心情を育むとともに,感性を高め,美術文化に親しみ,心豊かな生活や社会を創造していく態度を養う。

1.題材名

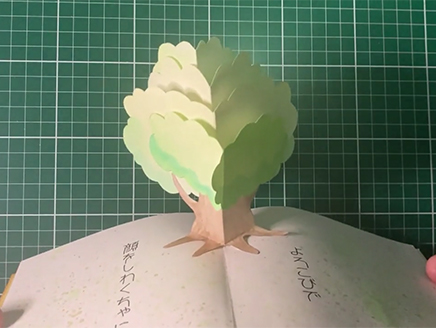

ちいさなしかけ絵本

生徒作品

2.サブタイトル

‐1850年以降に書かれた1篇の詩をもとに‐(第1学年)

3.目標

- 詩の鑑賞活動を通して,作品が個々にもつ世界感を知り,楽しむ。

- 製本やしかけ絵本の表現に関心をもち,創造的に表すことができるようにする。

- 絵コンテを制作することにより,プロット(筋立)を考え,構想する力を養う。

- しかけ表現の目的や機能を理解し,その特徴を活かした表現の工夫をする。

- 自他の表現に触れ,そこからイメージを膨らませて,さらなる自己表現を追求する。

- 自他の作品を鑑賞し,分析的にじっくりと鑑賞する活動を通して表現の工夫を感じとり,絵本に託した思いに触れながら,その世界の楽しさを実感し,学んだことの意義を実感できるようにする。

4.準備(材料・用具)

※1 絵本製作用具の内容

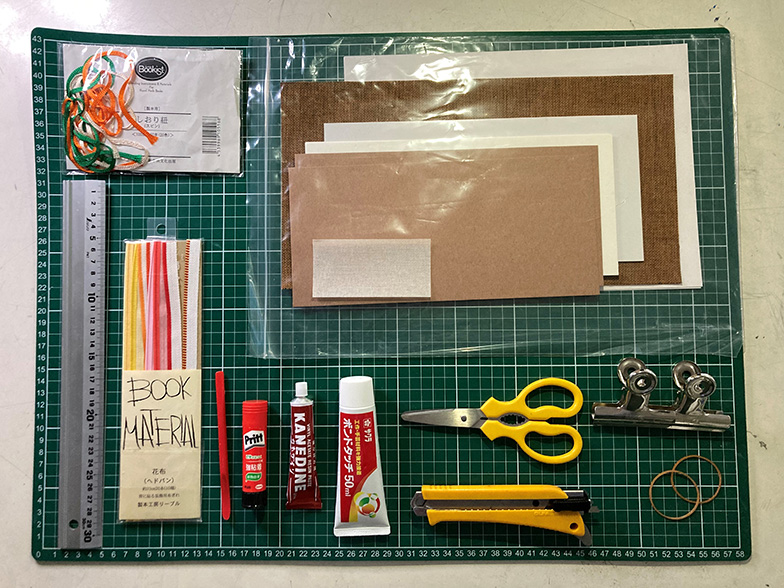

ハサミ,カッターナイフ,定規,カッティングマット,輪ゴム,目玉クリップ,へら,古新聞,木工用ボンド,カネダイン

※2 製本キット内容

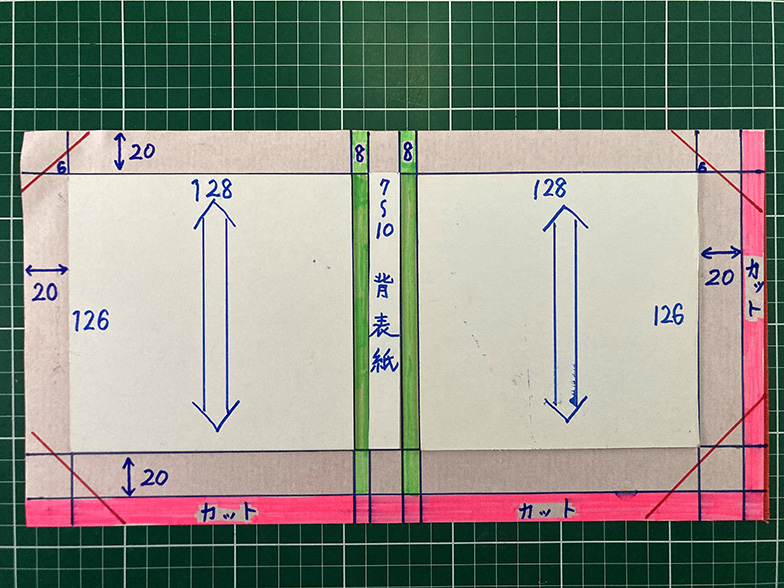

キット内容が入る袋,SPケント紙もしくは白画用紙(12cm×26cm)10枚,見返しのためのミューズコットン(12cm×26cm)同色2枚,ボール紙(12.6cm×27cm),しかけ用画用紙(中身と同じ紙でもよい),スティックのり,寒冷紗,花布(はなぎれ),しおり紐(必要であれば),表紙用クロス(18cm×34cm)

5.評価規準

- 詩の鑑賞活動を通して,作品の背景にある生活や社会,時代背景などを分析的に読み解いたか。

- 絵画表現やレタリングの技法など,それまでの美術の授業で得た知識をもとに判断し,想像力を生かしながら,創造的に展開できているか。

- 絵コンテを制作することにより,プロット(筋立)を考え,自己の表したいことを具現化できるように計画を立てることができたか。

- しかけ表現の目的や機能を理解し,制作過程で気付いた課題に対して効果的で,新しい工夫を加えることができたか。

- 自他の表現に触れ,生徒が関心をもって具体的によさや美しさを感じ取り,そこからイメージを膨らませて,さらなる自己表現を追求できたか。

- 自他の作品を鑑賞し,分析的に鑑賞する活動を通して表現の工夫を感じとり,絵本に託した思いに触れながら,その世界の楽しさを実感し,意欲的に授業に参加しているか。

6.本題材の指導にあたって

本校では1850年以降の近・現代詩をもとに製本,プロット(筋立)を考えさせる絵コンテ制作,中身(しかけを含む)の制作という段階的な絵本制作を通じて,実践的かつ分析的アプローチの手法によって得た学習課題を生徒一人ひとりが価値意識を持って主体的に制作していくことで,発見から導かれる認知活動によってさらなる創造的思考力が刺激されると考えている。1850年以降に作られた「詩」はそれ以前の旧詩体を中心にしたものから解放され,口語体を中心とした自由詩が主流になり,現代に生きる我々でも精通できるものが多く,少ない文字数でも詩人たちの深い精神性を汲み取りやすくなっているので,高校の授業でも扱いやすいと感じ,授業に取り入れている。実践においても本文のプロット(筋立)は決まっているので,物語を1から創り出す必要はなく,生徒の思いに応じた詩を選び出すことさえできれば,自由な主題の生成が可能である。そこに絵やしかけ,画材選びなど造形的な表現の工夫は許容する範囲で自由に選択できる強みがある。

あくまで実践することの重要性を根底に置き,自他の作品の鑑賞を取り入れながら実践させることにより,お互いの価値観の発見や共通点や差異などに気づくことができる。また,作業展開の方法も含めた編集・構成方法の理解は,エディトリアルデザインの理解を深めるとともに,学習の取り組みにより,美術以外の学習全般や発見から導かれる認知活動によって創造的思考力が刺激され,授業で得た創意工夫する体験が日常生活の中での活きて働く力となり,新たな創造的活動へと結び付いていくのではないかと考えている。

本課題の「しかけ絵本」とは,言葉が持つ伝達手段に視覚表現を加え,複数の画面を一定のシークエンスで構成したものである。生徒自身が選んだ詩に挿し絵やしかけが組み合わされることにより,絵本の中のページ設定は生徒が選んだ言葉や文字をイメージしたり,そのイメージを具現化したり,しかけの効果を使い広げたりすることが目的になるもので,常に表現と鑑賞の一体化を図りながら授業を展開していく必要がある。この学習を通して培われる能力は,絵やしかけなどの表現力を発揮し,全体の意味をより効果的に伝えるため工夫しながら取り組むので,構成や編集能力の開発を期待でき,製本・しかけ制作作業に関わってはペーパークラフトの技法を含み,様々なジャンルを横断しながら幅広く実践する。また,この絵本は「しかけ」という独特の表現形式によって特徴付けられ,作り手を含め,読んでもらいたいターゲットも自由に設定でき,「絵本は子ども向け」という通念に縛られるものではない。我が校は1篇の詩を元に絵本制作を授業展開しているが,題材設定次第で,例えば「SDGs」「異文化理解」「人権問題」等を考えさせるきっかけにし,総合的な学びを表現する形にすることも考えられ,他の学習活動への活用も含め,題材展開の可能性が非常に大きいと考える。

しかけ絵本の実践は,扱う内容・段階的な制作手順や想像力の展開など,行程の複雑さから,作品を完成させた時の生徒の達成感も大きいが,事前段階での下準備を含めて,相当な制作時間が必要となってくる。主題にする詩のほとんどは短いものが多いが,ストーリー展開がハッピーエンドやバッドエンドではなくオープンエンドで終わるため,ページ割をして展開を考える絵コンテの制作時など,多岐にわたる能力を過不足なく発揮しなくてはいけないということが苦手意識を持った生徒に対してはかなり高い要求になる。表現形式の特徴の理解に基づく視覚表現のねらいが不明確な場合や多岐にわたる表現技能が習得不充分な場合,断片的な達成に終わることも少なくない。そのため,絵コンテの制作時には教師はもちろんのこと,生徒間でも互いにアドバイスやアイデアを出し合い授業展開していくことが重要になってくるだろう。詩の世界は私的な世界が展開され,1~3人称のいずれかで表現されることが多い。制作上,誰のどの視点から描くのかが画面構成上重要になってくるのだが,登場するのが人物の場合,「動きの痕跡」や「擬人化したキャラクターを登場させればよい」と伝えることによって,人物表現が苦手な生徒でもページ展開を容易にさせる。また,イラストやアニメーションの影響を多く受けている世代でも,画材やその描き方に工夫を加えれば絵本として成立させることも困難ではないと考えている。加えて,絵本のような複雑な作業工程を理解させるためには,書画カメラの活用が有効である。教師は常に手元を映し出して,作業工程を順序立てて説明することが望ましい。また,絵本の大きさも作業に無理が出ないようCDジャケットサイズ(たて12cmよこ13cm)に設定している。

7.題材の指導計画

Ⅰ 授業までの準備・指導計画(前学期の1~2時間を使って)

授業までの学習活動の流れ |

指導の流れ・留意点,評価 |

|---|---|

【実読による鑑賞】 ・配布されたプリントを実読する。 |

<留意点> ・実際に詩人やその作品について多くの生徒はほとんど知識がないために,著名な詩人の作品に触れさせるところから始める。 ・時間に余裕があれば,北園克衛,新国誠一などが参加したコンクリート・ポエトリーなどの視覚的実験詩の世界にも触れる。 |

・まずは作品から感じ取った第一印象(直感的な印象)を大切にして,感じたことや考えたことを自分の言葉で発表し,それに対しての感想を述べる。 |

※この時は詩の解釈を自分たちに考えさせるため,教師は先入観を与えないためにも,極力情報を与えないようにする。 ・生徒たちが感想を述べた後に,詩人によってその特徴や読み取った時の印象が違うので,選び出した詩人の生い立ちや詩が書かれた時代背景,詩の特徴を具体的に示すようにしている。 |

【しかけを知る】 ・しかけ絵本を書画カメラで鑑賞する。「しかけ」を駆使し,より印象深いものにしていることを知る。 ・分析的な視点で作品を読み解く。本課題に使用できそうな「しかけ」を画面に描かれている様々な情報を,造形的な視点から分析する。 ・他の生徒の意見を聞き,様々な考えを知ることで,改めて自分の感想をまとめる。 |

・実際,絵本の中に使う「しかけ」は分量の問題ではなく,各場面で効果的に使用すれば良いということを伝える。 ・実物の「しかけ」を書画カメラで紹介する。しかけの中には見開き(ページの両面),片面それぞれでしか表現できないものもあるので,その違いを見せる。 |

|

<評価> ・詩を1篇選び鑑賞し,吟味できたか。 ・授業に積極的に参加し他者の意見を聞き,差異を感じながらも,造形的な感覚を持ってイメージの交感の実践できているか。 |

【1篇の詩を選ぶところから始まる】 ・夏期課題として,1篇の詩を選び出し,暗唱できるようにすること」と実際に使えそうな「しかけ」を考え,調べる。 |

・できる限り題材は自分で選び,配布されたプリントからは選ばないように呼びかける。 ・美術資料(*1)やYouTubeなどで「しかけ」の作り方を調べておくように呼びかける。 |

Ⅱ 「しかけ絵本」の授業展開

|

主な学習活動・内容 |

指導の流れ・留意点,評価 |

|---|---|---|

導入 |

・選んだ詩(題材)を確認する。 |

・図書館と連携して題材選びをさせてもよい。 |

・夏期休暇課題「詩の暗記テスト」 |

|

|

◇題材から読みとった印象や自身が制作した絵本を読んでもらいたいターゲットを決める。 |

・同じ用紙に題材から読みとった印象や自身が制作した絵本を読んでもらいたいターゲットと伝えたい箇所を書かせる。 |

|

◇この絵本で一番,伝えたい箇所を課題ワークシート(添付資料)に書く。 |

・生徒のモチベーションを下げないためにも,教師はワークシートに対してのコメントを記入し,返却する。 |

|

・「製本の方法」(添付資料)(*4)プリント配布。 ・製本キット配布。 |

|

|

|

〈評価〉 ・夏期休暇中の暗記テスト。 |

|

展開 |

・プリントを見ながら,中身を制作する(実際に絵や文を描く紙)。 |

・製本作業は「本の顔」となるので,全ての工程において丁寧に作業するように伝える。 |

製本作業 |

・プリント本文(中身)づくりの①~⑩の手順に従って製本作業を進める。これは,いわゆる「白い絵本」の制作。 ・本文用ケント紙をすべて,丁寧に2つ折りする。(表面を内側に) ・束ねたケント紙は輪ゴムでまとめておく。 ・×と○を交互に印をつけていく。 ・見返しを忘れずに束ねたケント紙の表と裏(計2か所)に貼る。 ・見返しを貼った後,寒冷紗と花布を木工ボンドで付ける。 |

※本文(中身)づくり⑩ 小口をめくって×と○を交互に印をつけていくのだが,この段階では,しかけを入れることを前提とした製本作業の場合,小口の○の部分はこの段階ではのり付けしない方が良い。これは中身を制作する時に,各ページに切り込みを入れ,しかけを裏からテープやカネダインなどで固定でき,最終的に美しい本を作れるからである。○の,のり付けは中身の制作後でも良い。 ※見返しもページの枚数が決まってから貼り付ける。 ※寒冷紗や花布は既にこの段階で本のサイズに合わせて切っておくと作業が早くなる。 ・製本作業が始まったら,絵コンテでのページ割りと使用する「しかけ」を考えるように伝える。 |

絵コンテ |

・題材のページ割りを決める。 ・ページ設定は極力,ケント紙7~10枚の範囲(14~20ページ)の範囲で考える。 ・タイトルページ,奥付ページを含め,プロット(筋立)を考える絵コンテの制作をする。 |

・絵本は文字がなくても,視覚表現のみでストーリー展開がわかるものだということを伝えておく。 ※CDサイズの本を制作するのであれば,絵コンテ用の用紙はB4サイズのざら紙,コピー用紙を準備すればよい。その紙を6等分に折れば,丁度CDジャケットサイズ6枚分ができるので,表と裏の両面を使えば,24ページ分の絵コンテが描ける。 ・できれば,絵コンテにも色鉛筆などで色付けをし,同時に使用する「しかけ」も考える。(「しかけ」は赤ボールペンなど,わかりやすい形で表現させる。) |

・絵コンテを提出する。 |

・絵コンテを回収後,評価する。教師がアドバイスを書き込み,その後返却する。 ※絵コンテの評価に時間を要する場合は,平行して製本作業を進めていけばよい。 |

|

|

〈評価〉 ・絵コンテが指定したページ数を満たし,ページ割りができているか。 ・しかけのアイデアや展開の工夫を考えて書き込めているか。 |

|

中身の制作 |

・しかけ用画用紙を使用し,中身の制作と同時進行で「しかけ」を作る。(2〜3か所) |

・本制作の下書きの段階で,使用する画材や,素材のイメージを膨らませておくよう伝える。 ・あらかじめカッター,マット,定規は配布しておく。(扱いに注意) ※pop-upやプルタブなどの「しかけ」は×の表面から切り込みを入れてから,しかけを差し込み,中身の○面(絵や文字を書かない裏面)で剥がれないようにテープかカネダインで貼って固定すると美しく仕上がる。 |

・完成間際,中身の○部分ののり付けをする。 |

|

|

製本作業 |

・プリント右側の表紙づくり①~⑨の制作工程に従い,表紙作りを行う。 |

・制作した中身の本の厚みによって背幅のサイズなどが変わるので注意する。 |

製本 |

・表紙のミゾにボンドを表紙の天地や小口にボンドがはみ出ないように塗る。 ・見返しの中身と表紙の接合面をスティックのりで貼り付ける。 ・位置が決まったら,外側からミゾをへらや定規で押さえ輪ゴムで圧をかける。 ・念のため,目玉クリップでも輪ゴムの上から圧をかけるようにクリップで挟む。 |

・まず,中身の方がひとまわり小さいことを意識させる。 ※作業中はむやみに開かせない。(ズレが生じるため,90度以上,本を開かない) ・表紙のミゾではなく見返しにボンドを塗る生徒がいないか注意する。 ・見返しはスティックのりで片面ずつ表紙裏に貼り付けさせる。 ※表紙の天地や小口にボンドがはみ出ないように塗らせることが重要。(中身の天地の高さに合わせる) |

完成 |

・輪ゴムとクリップをつけたまま提出する。 |

・ボンドが乾くまで約1日かかるので,乾燥後に開くように注意する。 |

|

〈評価〉 製本作業は美しくできているか。 ・ページ割りによる,読みやすさを考えているか。 ・しかけ表現の目的や機能を理解し,制作過程で気付いた課題に対して効果的で,新しい工夫を加えることができたか。 ・自他の表現に触れ,生徒が関心をもって具体的によさや美しさを感じ取り,そこからイメージを膨らませて,さらなる自己表現を追求できたか。 ・自他の作品を鑑賞し,分析的に鑑賞する活動を通して表現の工夫を感じとり,絵本に託した思いに触れながら,その世界の楽しさを実感し,意欲的に授業に参加しているか。 |

8.授業を終えて

本課題は多くの複雑な工程を経るが「1冊の本ができるまで」の過程を実制作により知ることができ,充実感を味わえる課題だと思う。生徒間でのやり取りも自然と生まれ,題材になる詩の世界に対しての理解や製本に対しての知識が深まる。また,題材を魅力的に伝えるための編集努力を経験することにより,本のそのものにも興味を持たせる効果や造形要素などの知識が深まるなど,より高次元の実践学習となることが期待できる。準備段階での教員側の苦労は大きいが,慣れてくると他の課題と大差のない感覚で取り組めるようになってくる。教師が書画カメラを活用することで,手元を部分拡大しながら複雑な工程を見せることができるので,教室の後ろの席まで指導が行き届く。板書では気づきにくい様々なものが見えてくる。授業導入時から活用すれば,鑑賞や素材研究によって生徒自身で様々な発見をすることできる。また授業の中で生徒同士,お互いが感じたことや考えたことなどを素直に発表し合うことで,共通点や相違点があることに気づき,そこに新たな発見が生まれ,様々な価値観を創出できる。生徒の反応も良好で,苦労が多い分,本課題に対しての思い入れが深く,卒業した後も作品を愛蔵し,課題に取り組んだ多くの生徒が作品を自分のポートフォリオの1ページに加えているようだ。

*1:美術資料 秀学社

*2:はらぺこあおむし 偕成社 エリック・カール

*3:不思議の国のアリス 大日本絵画出版 ローバート・サブダ

*4:実物で学ぶ仕掛け絵本の基礎pop–up 大日本絵画出版 デビッド・A.カーター、ジェームズ・ダイアス

*5:手作りの絵本 楽しみ方・作り方・考え方 草土文化 北川幸比古、増村王子、西内ミナミ