小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「米作りのさかんな地域」(第5学年)

2.目標

米作りについての資料を読み取って意見交流をすることや調べ学習を通して学ぶことで、自ら課題を見出し解決する探究的な学びが行えるようにする。食料生産に関わる人々が自然条件を生かしながら生産性や品質を高める努力をしていることについて理解し、それらが国民生活に果たす役割について考え表現する。また、現在の食料生産の課題を見出して多面的・多角的に考えながらその解決方法を協働的に考える。

3.評価規準

- 米作りに適した自然条件や生産工程・輸送手段や販売方法について知る。

- 表、グラフ、写真、インタビューなどの各種の資料を適切に読み取り、考察する。

- 米作りに関わる人々の工夫や努力を捉え、その働きを考える。

- 読み取った資料の内容を関連づけて考えたり、必要に応じて資料を探し出したりする。

- 米作りの課題を見出し、SDGsなどの目標と関連づけて解決方法を考え、表現する。

- 学習のねらいを把握し、自らのめあてや振り返りを適切に行い、学び方を調整する。

- 自分と他者の意見を比較して考えたり、取り入れたりして学習する。

4.本単元の指導にあたって

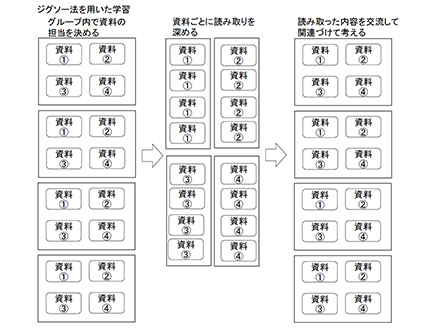

本単元は身近な米という食材を扱いながら、日本の農業や世界の食糧問題にまで子どもの興味関心を広げ深められる単元になっている。単元の構成としては、まず、米作りの条件や生産方法・生産者の工夫や努力を知識・技能として学んだ上で米作りにおける課題を見出し、解決方法を考える思考力・判断力・表現力等の育成へとつなげられるような構成にしている。学習方法では、ジグソー法やタブレット端末を用いた学習を取り入れることで、児童の実態に応じた資料の活用や、協働的な学びが実施できるようにしている。基本的には教科書の資料を活用しながら必要に応じてSDGsの目標や他の食料生産に関する資料などを提示できるように用意しておきたい。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|---|---|---|

1 |

普段食べている米の種類や生産地について知り、米作りについてのアンケートをまとめる。 |

・家で使っている米のラベルを持ち寄って白地図にまとめる。 |

2 |

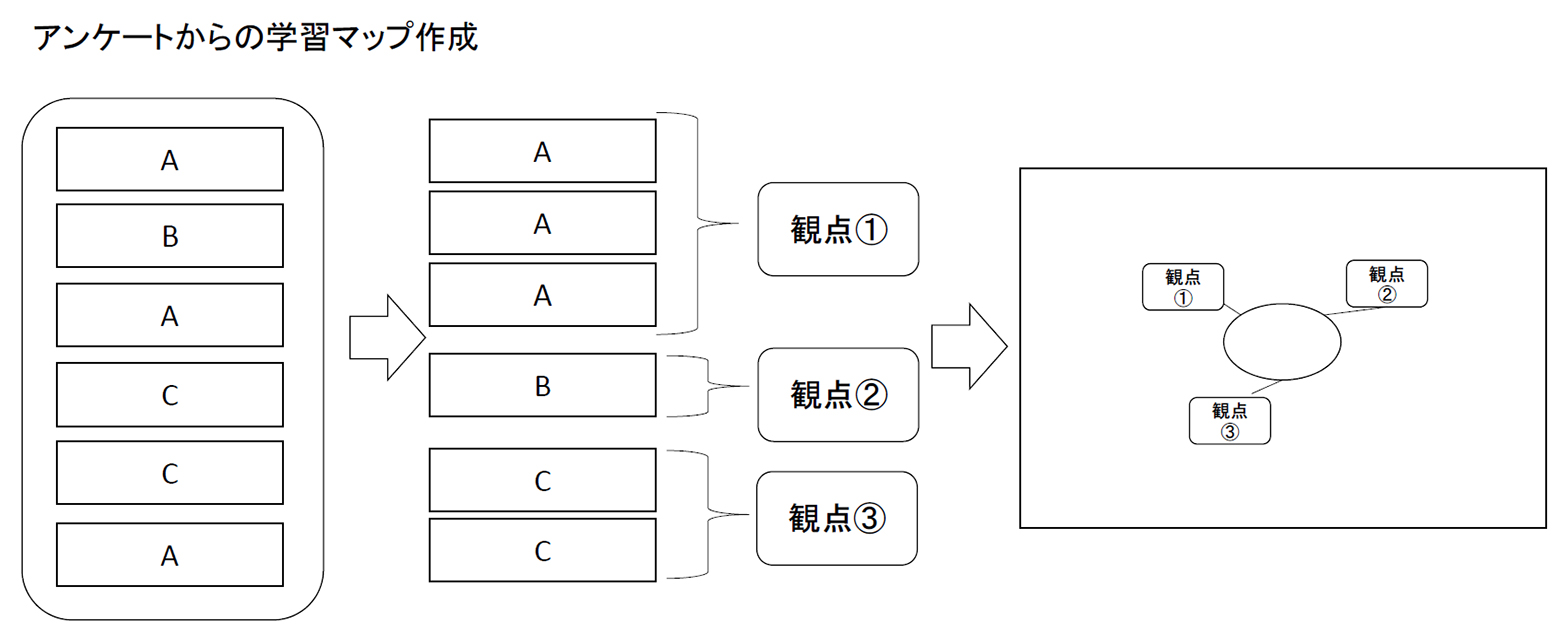

アンケートをもとに学習の観点を考え、マップを作る。米作りの盛んな都道府県を予想しその理由を考える。 |

・アンケートの内容の似たものなどを集めて共通点を考え、その共通点を学習上の観点にする。 |

3 |

庄内平野の地形や気候について資料を読み取り、米作りに必要な自然条件について知る。 |

・地図から地形の特徴を読み取り、米作りに適している条件を見つけ出す。 |

4 |

田の様子の変遷を知り、圃場整備がどうして行われたのか理由を考える。 |

・昔と現在の航空写真を比較して、気づいたことを交流し合う。 |

5 |

品種改良や合鴨農法について知り、米作りを支える人々の工夫や努力について考える。 |

・品種改良について知り、品質向上に携わる人々の工夫や努力について考える。 |

6 |

複数の資料を読み取って、意見交流を行い、米作りについてまとめる。(本時) |

・資料からわかることについて意見交流を通して読み取る。 |

7 |

これからの米作りの課題を見出して、その解決方法について意見交流を通じて考える。 |

・これからの米作りの課題について考える。 |

8 |

これまでの学習を振り返って、米作りについて新聞にまとめる。 |

・これまでの学習を踏まえた上で新聞作りを行う。 |

(*1)

6.本時の目標

- 資料を適切に読み取って、意見交流を行う。

- 複数の資料を関連させて、米作りについて多面的・多角的に考える。

○主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

○本時のねらいを知り、自身の学習のめあてをたてる。 |

・本時のねらいを示し、達成に向けて児童一人ひとりが行う学習のめあてを考えるようにする。 |

|

資料を読み取ってわかったことを伝え合い、米作りについてまとめる。 |

||

○資料を正しく読み取るようにする。 |

||

○グループでどの資料を読み取るかを決め、資料ごとに集まって読み取りを行う。(*2) |

・グループ内(4人)でどの資料を担当するか決めるようにする。 |

教科書(現行) |

○グループに戻って読み取った内容を交流し合う。(*2) |

・Xチャートを使って考えをまとめられやすいようにする。 |

・Xチャート |

○交流した内容をもとに米作りについてまとめる。 |

・多面的・多角的に考えられるように複数の資料を関連づけて考えられるようにする。 |

|

○学習のまとめをマップ(*1)に書き込む。 |

・振り返りを行うようにする。 |

|

(*2)