小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「今に伝わる室町文化と人々のくらし」(第6学年)

2.目標

我が国の歴史上の主な事象について、人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して、文化財や地図、年表などの資料で調べる。この調査活動によって、時代・文化の特色を考え、表現することを通して、京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画、年中行事等を手掛かりに、今日の生活文化につながる室町文化が生まれたことを理解できるようにする。これらの学習から、主体的に学習問題を追究・解決しようとする態度や、学習してきたことを基に我が国の伝統や文化と今日の自分たちの生活との関わりを考えようとする態度を醸成する。

3.評価規準

知識・技能

○世の中の様子、人物の働きや代表的な文化遺産などについて、必要な情報を集め、読み取り、京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画、年中行事等について把握し、今日の生活文化につながる室町文化が生まれたことを理解している。

思考・判断・表現

○世の中の様子、人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して、問いを見出し、京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画、行事の様子を関連付けることによって、この時代の文化の特色を考え、適切に表現している。

主体的に学習に取り組む態度

○京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画について、予想や学習計画を立てたり、学習を振り返ったりして学習問題を追究する中で、長い歴史を経て築かれてきた我が国の伝統や文化と今日の自分たちの生活との関わりについて考えようとしている。

4.本単元の指導にあたって

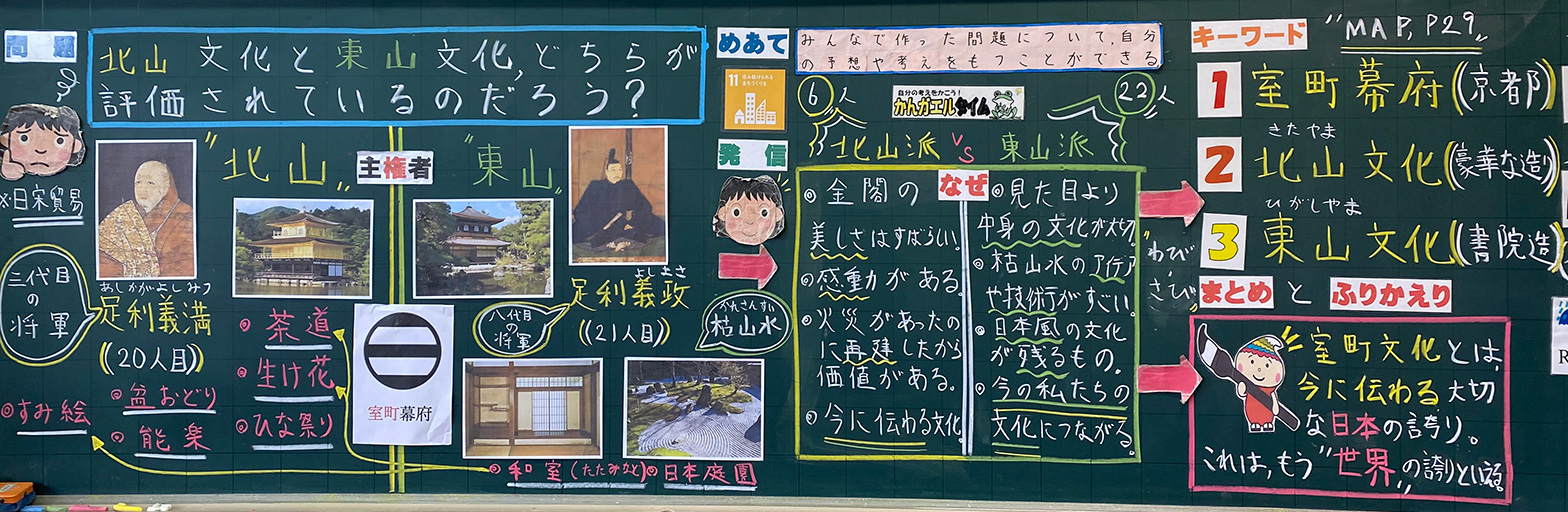

本単元の指導にあたって、「文化の価値」にスポットを当てた指導を行いたい。その「文化の価値」は本単元における「小学校学習指導要領(平成29年度告示)解説 社会編」内容・内容の取扱いを鑑みた上で、初等社会科においては、「運用的価値」と「継承的価値」にあると本授業実践における指導上の仮説を立てた。

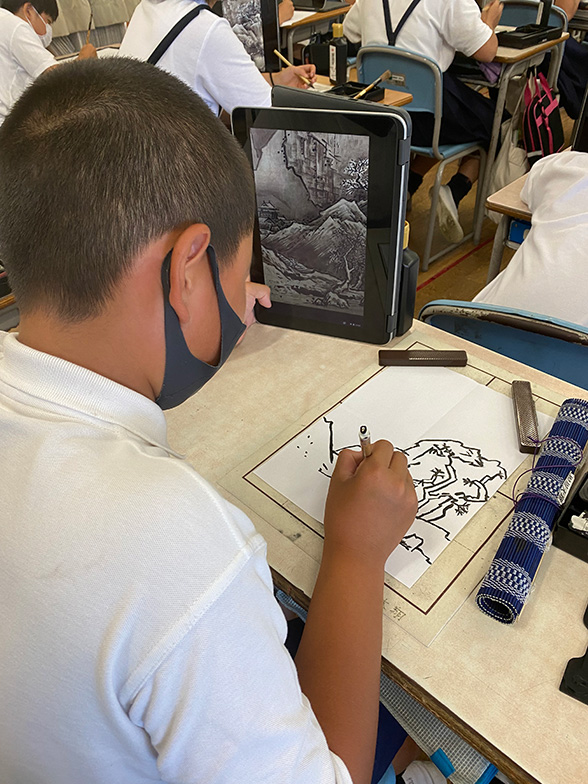

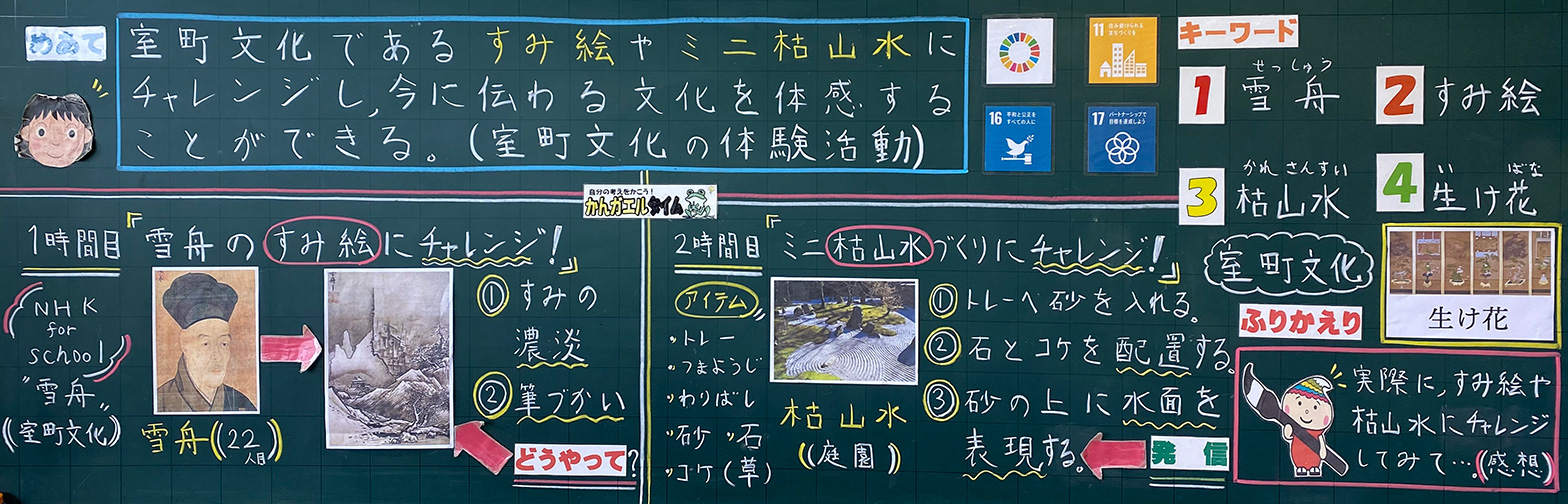

「運用的価値」とは、学習指導要領に示される「今日の生活文化につながる室町文化」との融和性が高い。すなわち、室町文化が具体として今日の生活様式や事物に直接的につながっているという価値である。ここでの価値の具体は、和室・たたみ・障子・ふすま・違い棚・床の間・生け花・すみ絵(書画)・茶・うどん・とうふ・こんにゃく・納豆・しょうゆ・砂糖の一般的使用などを取り上げる。これら「運用的価値」の概念化については、単元の前半に集約して指導を行う。

続いて「継承的価値」とは、本単元内で取扱う教材である「壬生の花田植」をはじめとした農耕儀礼などに見られる一定期時限的な室町文化が継承されていることに価値を求めたものである。つまり、ここで示す文化とは、受け継がれていること自体に価値を見出したものである。これについては、単元の後半と発展的な学習の位置付けのもと指導を行う。

要旨を示すならば、「運用的価値」は人々のくらしの中で必然的に継承された室町文化であり、「継承的価値」は、今日においては意図的に受け継がれた室町文化であるといえる。

本単元で取扱う2つの文化的価値を通して、歴史の中における「文化の価値」を児童に改めて認識できるようにすると共に、「今日の生活文化につながる室町文化」をキーフレーズとして、児童自身が歴史という人々の文化的営みの上に、今という時代を生きているということを実感できるように指導する。

5.単元の指導計画

本単元は、「小学校学習指導要領(平成29年度告示)解説 社会編」の第6学年の内容の以下の事項を踏まえて設定したものである。

(2)ア(オ)京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画を手掛かりに、今日の生活文化につながる室町文化が生まれたことを理解すること。

(シ)遺跡や文化財、地図や年表などの資料で調べ、まとめること。

イ(ア)世の中の様子、人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して、我が国の歴史上の主な事象を捉え、我が国の歴史の展開を考えるとともに、歴史を学ぶ意味を考え、表現すること。

児童は、これまで我が国の歴史上の主な事象についての学習領域において、奈良時代の学習内容で大陸文化の摂取(天平文化)、平安時代の学習内容で日本風の文化(国風文化)を取扱う中で、大まかな文化という概念を獲得してきた。本単元においては、文化内価値の比較からの批判的思考力の育成を鑑みた上で、「今日の生活文化につながる文化」という新たな概念的知識の獲得を目指して単元での学びを展開していきたい。尚、文化内価値の比較については、後述する単元の指導において明示する。

6.本時の学習

○室町文化における学習を通して、「今に残る生活習慣・事物に関連する文化」と「伝統的風習の継承に関連する文化」それぞれの文化的価値について多角的に捉えることから自分自身の考えをもち、これからの伝統文化の在り方について自分なりに表現することができる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

○資料・●評価 |

|---|---|---|

|

・レディネスから本時の学びと関連する概念的知識を挙げていくために、これまでの室町文化に関する学習におけるGoogle Classroomへの配信資料やノートも確認させながらレディネスの想起を促す。 |

○「壬生の花田植」に関連する写真・動画、Google Classroomへの配信とプレゼンテーション資料の提示 |

|

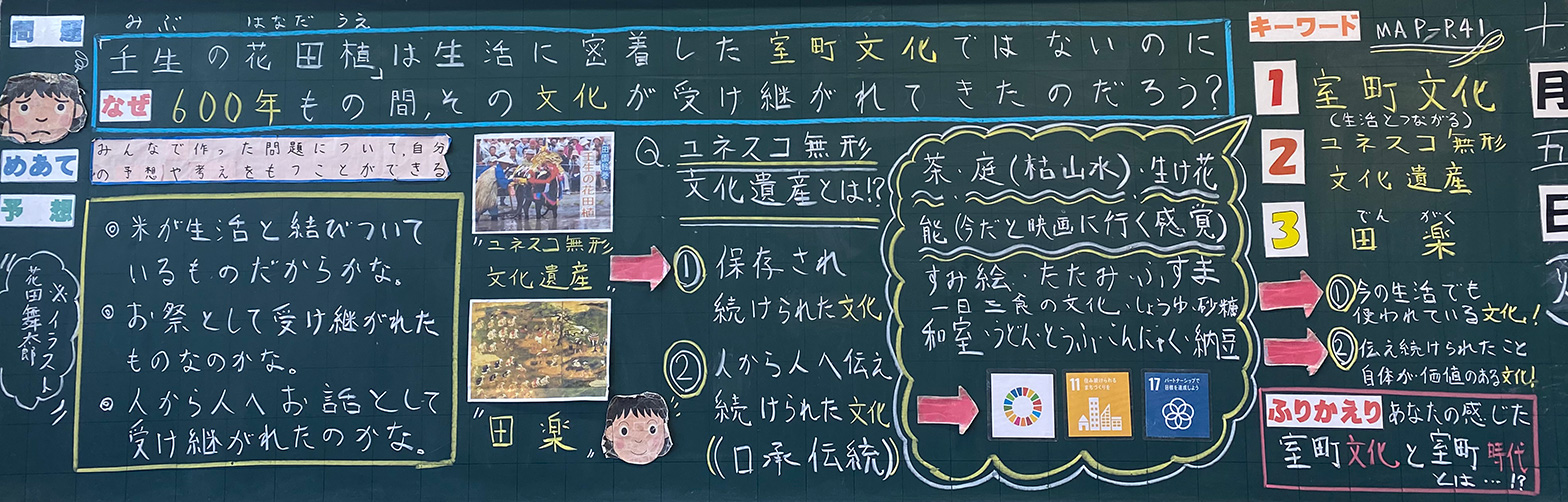

・児童の言葉を紡ぎながら、レディネスで獲得している生活に密着した事物に関する室町文化と、そうではない室町文化である「壬生の花田植」を比較させることで認知の不協和(~なのに、なぜ~なのだろう)を生じさせ、児童の言葉で問題を設定する。 |

○ユネスコ無形文化遺産に関連する文化遺産データベース資料 |

|

||

|

・児童の予想をペアや黒板を共有の場としながら発信させ、その予想の内容のカテゴライズを促す。カテゴライズされた児童の予想と、新たな資料を基に学習問題について追究できるようにする。 |

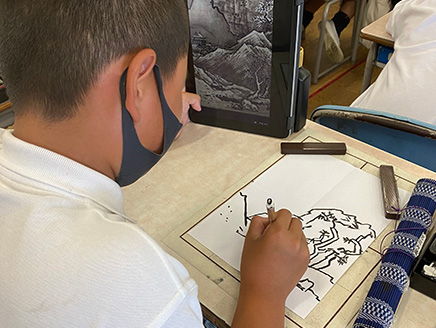

○広島県北広島町でのフィールドワークで授業者自身が直接収集した資料 |

|

・広島県に伝わる室町文化の継承的価値について、自らの考えをノートにまとめるよう促す。 |

|

|

キーワード |

●【思考・判断・表現】 |

8.単元構成・授業づくりにおける参考文献

- 江口勇治他[監・編](2018)「21世紀の教育に求められる「社会的な見方・考え方」」帝国書院

- 新谷尚紀[監]、広島県北広島町[編](2014)『ユネスコ無形文化遺産 壬生の花田植: 歴史・民俗・未来』吉川弘文館

- 永田忠道(2019)『社会科教育』No.717、「現代的な諸課題につながる「単元の基軸となる問い」の作り方/時空間を往来しながら歴史の探究へ誘う問いを求めて」明治図書出版、pp.26-29

- 七海ゆみ子(2012)『無形文化遺産とは何か: ユネスコの無形文化遺産を新たな視点で解説する本』彩流社

- 日本教科教育学会(2020)『教科とその本質』教育出版

- 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』

- 文部科学省(2018)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』

- 文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究センター(2020)『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』【小学校 社会】