小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「自然災害から命を守る」(第4学年)

2.目標

○自然災害から人々を守る活動について、阪神・淡路大震災における関係機関の協力、取組に着目して、地図や年表、写真などの各種資料で調べ、必要な情報を集めて読み取ったり、調べたことを図や文にまとめたりして、災害から人々を守る活動(*1)を理解する。

○地図や年表、写真などの各種資料で調べ、必要な情報を集めて読み取ったり、調べたことを図や文にまとめたりして、関係機関や人々は、これまで起きた自然災害に対して様々な協力をして対処してきたこと(*2)や今後想定される自然災害に対して様々な備えをしていること(*3)を理解する。

○自然災害から人々を守る活動について、学習問題を見いだし、被害を減らすための人々の活動と人々の生活を関連付けてその働きを考え、適切に表現する。

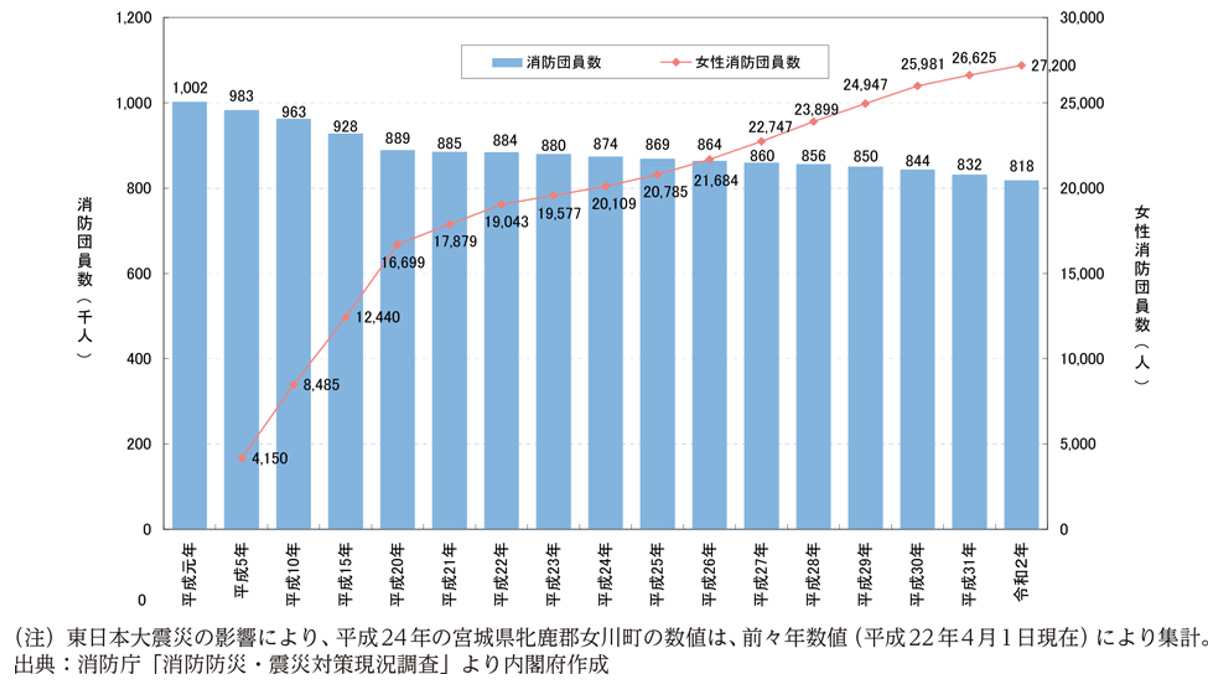

○社会に見られる課題である消防団員の減少をもとに、自然災害への対処や備えについて考え、選択・判断したことを表現する。

○自然災害から人々を守る活動に関心をもち、見通しをもって主体的に学習問題を解決しようとするとともに、今後想定される自然災害の対処や備えのよりよい在り方について考えようとする。

災害から人々を守る活動(*1)の具体的内容

○県や市、消防や警察、自衛隊、地域の人たちが協力して、人を助けたり、情報発信や避難所の設置によって生活を支えたりすること。

これまで起きた自然災害に対して様々な協力をして対処してきたこと(*2)の具体的内容

○各地からボランティアの人たちが駆けつけ、復旧作業が行われたこと。

○復興に向けて、復興支援住宅がつくられたり、追悼行事が行われたりするようになったこと。

今後想定される自然災害に対して様々な備えをしていること(*3)の具体的内容

○県や市では、これから起こる災害に備えて、インターネットを活用して災害についての情報を共有したり、定期的に防災訓練を行ったりしていること。

3.評価規準

知識・技能の評価規準

○自然災害から人々を守る活動について、阪神・淡路大震災における関係機関の協力や取組に着目して、地図や年表、写真などの各種資料で調べ、必要な情報を集めて読み取ったり、調べたことを図や文にまとめたりすることで、災害から人々を守る活動を理解している。

○地図や年表、写真などの各種資料をもとに調べ、必要な情報を集めて読み取ったり、調べたことを図や文にまとめたりすることで、関係機関や人々は、これまで起きた自然災害に対して様々な協力をして対処してきたことや今後想定される自然災害に対して様々な備えをしていることを理解している。

知識・技能の評価方法

○各種資料から読み取ったことについて、ワークシートやノートの記述、発言をもとに評価する。その際、各種資料から「情報をどの程度収集できているか」を評価する。

○1単位時間の学び(あるいは、数単位時間の学び)、単元全体の学びについて、図や文をもとに評価する。その際、「学習問題に対応する内容を記述できているかどうか」を評価する。

思考・判断・表現の評価規準

○自然災害から人々を守る活動について学習問題を見いだし、被害を減らすための人々の活動と人々の生活を関連付けてその働きを考え、適切に表現している。

○社会に見られる課題である消防団員の減少をもとに、自然災害への対処や備えについて考え、選択・判断したことを表現している。

思考・判断・表現の評価方法

○各種資料の読み取ったことや学習問題に対して立てた仮説について、ワークシートやノートの記述、発言をもとに評価する。その際、「各種資料を比較、関連付けたり、これまでに習得した知識を活用したりして表現することができているか」を評価する。

○社会に見られる課題である消防団員の減少について、ワークシートの記述や発言をもとに評価する。その際、「社会に見られる課題の解決策について、生活経験だけでなく、これまでの学習で習得してきた知識とも関連付けて表現できているか」を評価する。

主体的に学習に取り組む態度の評価規準

○自然災害から人々を守る活動に関心をもち、見通しをもって主体的に学習問題を解決しようとするとともに、今後想定される自然災害の対処や備えのよりよい在り方について考えようとしている。

主体的に学習に取り組む態度の評価方法

○主に単元の導入、終末におけるノートの記述をもとに評価する。その際、「これから学んでみたいことや学習問題に対する予想や仮説を記述できているか」、「新たな問いをもったり、自身の生活についてふりかえったりする記述ができているか」を評価する。

4.本単元の指導にあたって

本単元では、社会とのかかわりを身近に感じることができる価値ある教材の開発に向けて、阪神・淡路大震災を取り上げ、関係機関や人々の取組について調べさせる。その際、地震発生直後の対応について、タイムラインをもとに図に整理させ、関係機関が連携して災害対応にあたっていることを捉えさせる。そして、旧北淡町の事例をもとに、消防や警察よりも地域の人たちがたくさんの人を助けられた理由について考えさせることで、災害対応には、地域の人たちの協力が必要になることを理解させる。

単元の終末においては、社会に見られる課題を取り上げ、それを解決するための方法について選択・判断する学習を組み込む。具体的には、消防団員の減少を取り上げ、問題を解決するための方法について、自分の考えを選択・判断させることで、自分たちも地域の一員であり、災害を減らすための方法を考える主体であることに気付かせる。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|---|---|---|

1 |

自然災害に関心をもち、各地で起こった災害を調べることで、学習問題を設定することができる。 |

○兵庫県で起こった災害を調べ、学習問題を設定する。 |

|

||

2 |

阪神・淡路大震災の理由や被害について、写真や統計、地図から読み取ることができる。 |

○阪神・淡路大震災の被害を調べる。 |

3 |

関係機関の災害対応について、写真や表から読み取り、図にまとめることができる。 |

○阪神・淡路大震災発生直後の取組を調べる。 |

4 |

多くの消防団員が救助活動を行ったこと、日頃から近所づきあいのあった地域の人たちが協力して救助活動を行ったことを理解することができる。 |

○旧北淡町の人たちが短時間で多くの人を救った理由を考える。 |

5 |

消防や警察、地域の人たちや消防団は、それぞれに役割があり、協力して救助を行ったことを考えることができる。 |

○災害が発生した直後の公助と共助の関係について考える。 |

6 |

阪神・淡路大震災からの復旧や復興について、写真や統計資料から読み取ることができる。 |

○阪神・淡路大震災からの復旧や復興について調べる。 |

|

||

7 |

現在、兵庫県や神戸市が行っている取組について調べ、これから起こる災害に関係機関が備えていることを考えることができる。 |

○兵庫県や神戸市が災害に備えた取組を行う理由を考える。 |

8 |

姫路市の取組について、写真や統計資料から読み取ることができる。 |

○姫路市の災害の備えについて調べる。 |

|

||

9 |

災害が起こったときに、地域の人の命を守るための取組について考えることができる。 |

○消防団員が減っている理由を理解し、地域の人の安全を守るための取組を考える。 |

10 |

関係機関や人々の取組をもとに、自然災害に備えてできることを進んで考えることができている。 |

○これから起こる災害に備えて自分ができることを考える。 |

|

||

|

||

|

||

6.本時の学習(9/10)

消防団員の減少という社会に見られる課題の原因や影響について考えることで、「問題」について明らかにし、災害から地域を守る取組について、これまでに習得した知識と関連付けて、選択・判断することができる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

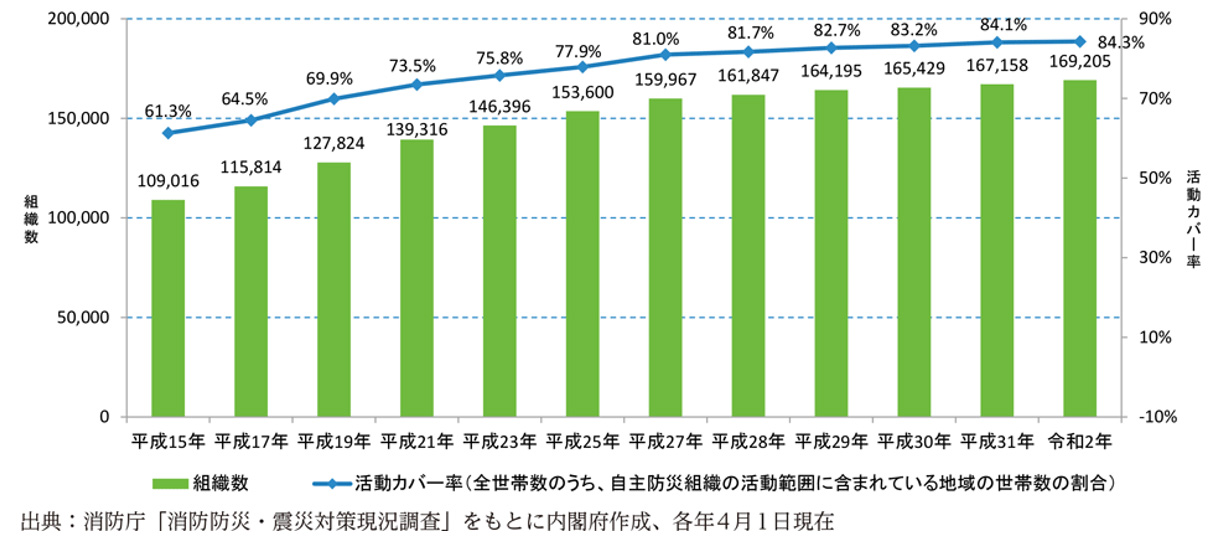

○阪神・淡路大震災以降、自主防災組織が増えている理由を考える。 |

□授業の冒頭で資料を示し、阪神・淡路大震災の後に増えてきたものは何かを考えさせることで、学習への興味を喚起させる。 |

○自主防災組織の推移 |

これからの地域の防災について考えよう |

||

○消防団員の推移について調べる。 |

□消防団の仕事については第3学年の「安全なくらしを守る」の学習を想起させ、全体で共有する。 |

○消防団員数の推移 |

○消防団に入るかどうかを話し合う。 |

□自分ならどうするかを考えさせることで、消防団の意義に気付かせるとともに、それに対して反対意見(減ってきている理由)があることを捉えさせる。 |

|

○消防団員が減ってきている理由を考える。 |

□話し合いの結果(消防団に入らないという人の意見)を手がかりに、消防団員が減っている理由を考えさせる。 |

○消防団員数が減少している原因 |

○消防団員が減っていくとどうなるのかを予測する。 |

□消防団が減るとどうなるかを自分の生活もふまえて予測させることで、何が問題なのかを明らかにさせる。また、どうなれば問題の解決と言えるのかについても考えさせることで、次の活動(取組の提案)の目標を共有できるようにする。 |

|

○災害から地域の安全を守るための取組を考える。 |

□自分自身(自助)ができることだけでなく、県や市(公助)、地域(共助)としてできることも具体的に考えさせることで、社会全体が協力して災害対策をしていく必要性に気付かせる。 |

消防団員を増やす取組 |